孤独的词汇表:乌戈·罗迪纳的艺术创作

Cathy

2014年是乌戈忙碌的一年,他有将近13个个展,以及3个艺术博览会和一个双年展的邀请。在美国内华达州的沙漠中,他将创作7到20个迷你的小型山脉——它们将是彩色的。而在纽约老家中,等待他的是一个1500平米的工作室的重新改装。

静止的深渊

如此忙碌的乌戈,他在作品中反复重复的一个概念却是缓慢。去年夏天开始,在比利时勒文博物馆(Museum Leuven)有一个乌戈的个人展览,可以说是对其过去三年作品的一个小回顾。这个展览的名字叫“谢谢你寂静”(Thank you silence),似乎展览本身就与时间相关。一进入展览大厅,是纯白色的空间和散落一地的小鸟,它们每个都没有翅膀,分布在展场的空间里,14个裸体的舞者塑像以不同姿势摆放在地板上,极简的景观雕塑让观众进入一种水平无限伸展的想象中,自然光线倾泄而下,而诗人在墙上用铅笔写满了诗句,这些诗句慢慢地隐藏消逝……看展览的过程本身就在体会时间的度过。

这49个小鸟雕塑是用49天一天一只创作出来的,而每一只小鸟的身上都保留了作者的手印。作为系列作品的第一组,之后还会有小马和小鱼。它们每一个都代表一种自然现象或世界上的其他词汇,在寂静的空间里,让参观者穿梭其中,人们会放慢脚步,生怕骚扰到这些小小的生灵。

这14个雕塑《裸体》(Nude),其模特是来自20到30岁的舞者,这是舞蹈者的黄金时代,但是乌戈却用被动和一种破碎的状态来呈现他们,这是他们停止不动的时刻,时间是一切唯一的驱动。

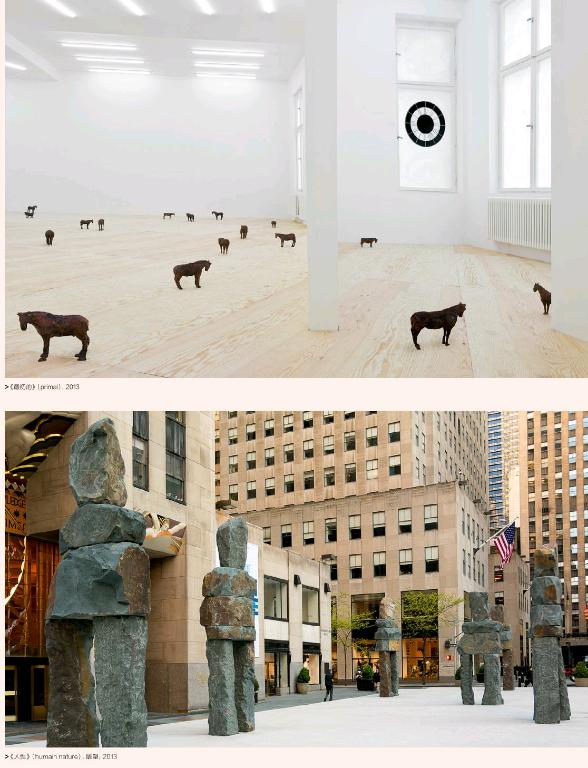

如果说通过雕塑和装置来传达一种时间的流逝,那乌戈的纯绘画作品则代表时间本身——它们是循环无止境的,甚至像一个个黑色或者彩色的洞。这里最具有代表性的就是乌戈的《曼陀罗》(Mandala)系列。这是他从90年代初期开始的创作,在他大学景观作品之后一直延续至今。

“我在冬天需要一些能够沉思的事物,于是我开始做一些水彩的环,然后把他们爆破,我根本不用去想他们,我只是在度过时间。” 曼陀罗绘画,由中心向外的辐射,非常像彩色的枪靶子,而颜色的无数种组合可以让乌戈一直不停地画下去。

从曼陀罗开始,乌戈慢慢开始其他系列的绘画,水平系列、星群系列,然后是砖墙的绘画,这些作品表面上看起来没有关联之处,其意义也似乎可以任由你来评论,连接它们的线索是它们都依照日历表上的日期命名,这些抽象的作品构成了乌戈存在的日记。这些绘画在长期的凝视之下好像成为一种隧道,观者成为了管道视觉患者,进入一个与外界隔绝的空间。“我还保留了那种关于一个孤独艺术家的形象,这是我做艺术最首要的动机,就是可以从更大范围里控制我的时间。我在展览中也刻意排除了社会这个因素,而成为一个隔绝于世的环境。”

乌戈1964年出生于瑞士布鲁嫩,这是一个二战中被包围的孤岛,却相较远离硝烟的地方。他的父母来自意大利马泰拉(Matera)非常古老的意大利城市,移居瑞士后是普通的工薪族。乌戈于1983年搬到苏黎世,成为瑞士艺术家赫尔曼·尼特西(Hermann Nitsch)的助手,后者是奥地利“维也纳行为派”艺术的代表人物,这可能跟乌戈当时的女朋友有关系,因为她那时在代理赫尔曼作品的画廊工作。

真正的起点要算1989年的第一次个展,那个时候乌戈正是从维也纳应用艺术大学的艺术学校毕业前夕。这次个展在维也纳的画廊Viennas Galerie Pinx举办,他创作了一系列的景观作品,用黑色的线条和墨水,既类似于宋代的学院画,又能让人联想到德国的版画。从90年代开始,他的所有目前作品的雏形都初见端倪。

缓慢是艺术家一直以来表达的主题之一,他认为这得益于年轻时候在维也纳的咖啡时光。“你点一杯咖啡,服务员要给你一杯水,你咖啡喝完了,他还要再给你上两杯水,来留下你。”80年代的维也纳还保留了非常浓厚的闲散气质,这表现在到处都存在的咖啡屋和在其中消磨时光的人们。

瓦解的浪漫主义

虽然同样表达缓慢、被动等主题,乌戈的雕塑作品却呈现不同的样态和逻辑。除了之后的小型雕塑作品,乌戈从1996年开始做公共雕塑,这些公共雕塑以极简主义的面目出现。

纽约人对他并不陌生,他的大型雕塑作品《人性》(Humain Nature)从2013年开始出现在洛克菲勒中心的广场上,这些看起来像愣生生从石头中辟出的石块堆积在一起,构成一个个抽象的人体。如果你对英国旅游景点很熟,这些作品会让人联想到英格兰威尔特郡索尔兹伯里平原上的史前巨石柱,只是后者更加原始、巨大、神秘。

巴黎人对乌戈也不陌生,在2009年,他的雕塑作品《日出东方》(Sunrise East)——12个巨大的青铜头像进入了巴黎杜勒夫花园。这些咧嘴笑的金属头像引起郊游散步者的好奇,这座可以追溯到16世纪的花园经常展出各式各样的雕塑作品,这组人像也许会被忽略,而看到的人无不感到新奇,甚至怪异。

乌戈借雕塑来表达人与自然的关系,以及其中荒诞的因素,所以他的雕塑作品大部分颜色都来自大地色,雕塑也没有固定的章法,它们有时充满极简主义的趣味,有时却非常写实。在《裸体》这一系列中,光滑写实的人体雕塑被分成几个部分,彼此链接的地方还有空隙。这是艺术家的有意为之。“身体被区分成好多部分因为整个的铸造要用到14到20块零部件。而模特则不可能保持这么久,蜡和雕塑颜色都是非常接近地气的,好像他们是破土而出,相对于背景系列,它们是有机的,它们的设定是比较脆弱的,但是同时它们的颜色又是一种保护色,在树林中,它们是看不见的。”endprint

作为习惯于跨越不同领域进行创作的艺术家,乌戈也进行装置作品,其中著名的有大型霓虹装置、声音作品和视频等。从1995年他开始创作霓虹彩虹灯的装置作品,包括美术馆大门口的“地狱,是的!”(Hell,Yes!),以及“狗日子过去了”(Dog days are over)这种声音装置,后者直接给予英国歌手Florence Welch灵感,创作出一首流行歌曲。这种创作的跨越是难以提前预料的。比如在今年9月上海外滩美术馆中呈现的个展则是以40个小丑作为最鲜明的语言。也无怪乎外滩美术馆馆长拉瑞斯·弗洛乔(Larys Frogier)认为乌戈是个真正意义上的冒险家。他的展览彼此之间没有逻辑上的关联,有的,只是不断出现的符号和用生命和时间延续的各个创作系列。

浪漫主义给了乌戈最大的灵感来源,他也不断强调这一点。他作品中反复出现的一些意向都来自于此,尽管这对于一个善于使用后现代语言的艺术家来说有点让人难以理解。“景色在我的工作中是最基本的,但是并不是现实的景色,而是浪漫的想象中的场景。它代表了一种对逝去时光的乡愁视角。”

乌戈所提到的浪漫主义,特别是18到19世纪德国的浪漫主义。这些作品中出现了很多自然的景观——日落、大海、人物的背影等等,浪漫派大师卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich),善于表达不被驯服的自然之力和在其中孤独的个人。乌戈多次强调“德国浪漫主义是第一次把感觉和梦幻等所有非理性的东西融入到创作中的”,他们可以把人从日益机械和理性的后工业时代带入到一种自然的境界中去,当然,这种自然是纯然头脑中的虚构的自然。

乌戈也集中表现自己的梦幻,他效仿浪漫主义,在作品中反复使用一些符号,例如镜子,例如小丑。这些象征符号从达官贵人到下里巴人都习以为常,他们都能从中感受到一些东西,这种简单的符号也使乌戈的作品看似很儿童气。在此前记者的采访中,有问道乌戈是不是也做梦,他戏谑地回答:“从来不,因为我每晚睡前都要来一根”。

用缓慢来对抗速度,用非理性来反击理性,成为乌戈和浪漫主义的共同点。不仅仅表现在作品中,也体现在创作过程中。与像明星和公关靠拢的当代艺术家不同,乌戈没有打算聘请助手来帮助完成和推广作品。他只是买了一个巨大的工作室,“你只能靠你自己。”

孤独的词汇表

“你永远不会在我的作品中看到对运动、方向或动作的表达。在我看来,艺术本质上是静态的,艺术有其自我生成的重力系统,而艺术作品在其中表达自身的空无或深渊。”乌戈去年在一次访谈中这么说道。作品种类多样的艺术家自己都承认,“很多人把我的个展当成群展”,而纵观这几年的展览,如果说其中并没有逻辑上的联系,那么这一次次的创作展示颇像诗歌,也许逃离了价值观和逻辑之网,其本身却并没有脱离美学上的统一性。

在今年中国的首次个展,《呼吸行走死亡》(Breathe walk die)中,乌戈呈现了六个项目,有为展览创作的霓虹装置《呼吸行走死亡》,以及新的《曼陀罗》系列,1996年的声音装置《盛夏的日子结束了》(Dog days are over),1996年的滤纸作品《爱造就了我们》(Love invents us),以及儿童纸上绘画作品《你的年纪和我的年纪和彩虹的年纪》(Your age and my age and the age of the rainbow)。乌戈把外滩美术馆的每层玻璃贴上了彩色滤纸,配合垂直建筑内部的彩虹为主题的水平绘画,达到了彩色交响曲的效果。在这一次展览中,艺术家开创了他的彩色创作,并且以彩虹来作为一个主题,以表达“彩虹包含了色谱上的一切颜色”的包容之意。

在这个交响曲中最大的“篇幅”是名叫《孤独的词汇表》(Vocabulary of Solitude)的行为表演作品,40名演员穿着小丑的服装,戴着根据他们每个人面孔制作的面具,懒散地散布于二层到五层的展厅。小丑们身着彩色的乌戈设计的服装,或坐,或躺,或沉思,或打盹,悬置于身体的张力与精神的逃逸之间。观众被邀请进入这样一个空间,与小丑成为观察与被观察的关系。小丑在历史中是娱乐观众的角色,但是在这里的小丑什么都不做,观众的设想被打破。

这是乌戈第三次用小丑这个人物形象进行创作,第一次是录像作品,在1995年,第二次是雕塑作品,乌戈做了七个小丑雕塑,他们都平躺在地上,每个按照一星期的一天命名,这次是第三次,40个小丑,每个小丑都起一个名字,从睡到醒,就像一个人的24小时。每个小丑都代表一种孤寂,都与周围其他保持隔绝。

命名对艺术家来说既重要又不重要,他会使用日期、星期、自然现象等名词,也会用一句诗歌或者诗歌的每一个单词。命名是一种管理系统,也是一个借口,乌戈在三十年前曾经表示诗歌是最像艺术的,可是却选择了视觉艺术的人生。

作品被赋予了名字,却并没有明确的含义,就像乌戈认为的艺术的本质,它们是空无或者深渊。这种虚无主义隐现于乌戈之前的视频作品中,在那里一对伴侣进行着没完没了的吵架,但是这里的悲伤很快被转移了,乌戈以创作本身“对抗”艺术的虚无,同样有着策展人身份的他对作品和展览的要求是非常细节化和精益求精的,艺术家与生俱来的疯狂全部隐藏在每次不可预见的作品之中,而观众只能带上自己的经历和体验来看乌戈的作品,他行走在他的道路上,而你会发现,这些是一个礼物。 endprint

endprint