史传“行动>性格”的人物生成方式及性格特征

■倪爱珍

亚里士多德在《诗学》中认为:“悲剧摹仿的不是人,而是行动和生活,所以,人物不是为了表现性格才行动,而是为了行动才需要性格的配合。由此可见,事件,即情节是悲剧的目的,而目的是一切事物中最重要的。此外,没有行动即没有悲剧,但没有性格,悲剧却可能依然成立。”“情节是对行动的摹仿;这里说的‘情节’指对事件的组合。所谓‘性格’,指的是这样一种成分,通过它,我们可以判断行动者的属类。”[2](P63-64)亚里士多德认为古希腊悲剧的叙述特点是“行动〉性格”,也即作者关注的是人物的行动,人物性格只是行动的副产品。事件就是由一连串的行动构成的,对事件的组合就构成情节。他有时直接把“事件”和“情节”等同,也即意味着“行动=事件=情节”,所以“行动>性格”也就是“事件>人物”。和中国史传一样,希腊悲剧也处在叙事文学发展的原初阶段。它与史传有一个根本的不同点,即一为虚构一为实录。但是,他们在叙事上却有一个共同点,即都是“行动>性格”,或者说“事件>人物”。

一、“行动>性格”与人物形象的单面化

史传“行动>性格”的叙事方式,意味着人物不是史传的目的,也即不是作者有意塑造的,而是在叙述中生成的。那么生成的这些人物形象具有什么样的特征呢?刘再复在研究人物时,把人物性格特征归纳为四种模式,即单一型(性格结构只有一级)、向心型(各种性格特征不是互相对抗,而是构成一种合力,围绕着性格核心运转)、层递型(性格有发展)、对立型(性格内部具有深刻矛盾性)。它们的审美价值也依次递增,其中,对立型人物审美价值最高。[3](P39)根据这一研究模式,史传中的人物形象属于单一性和向心型,性格结构只有一级,或者只有一个核心,呈现出单面化而不是立体化的特点。

关于中国早期的史书,有“左史记言,右史记事”之说。《春秋》记事,事件的核心即行动。《尚书》虽为记言,但其记言还是为了记事,只不过它记录的是事件中人物的言语。这些言语并不是用来表现人物的,而是因为其本身具有重要意义。如刘知几所言:“盖《书》之所主,本于号令,所以宣王道之正义,发话言于臣下,故其所载,皆典、谟、训、诰、誓、命之文。”[4](P2)《尚书》每一篇都有小序,介绍“言”发生的事件背景。所以章学诚说:“《尚书》典谟之篇,记事而言亦具焉;训诰之篇,记言而事亦见焉。古人事见于言,言以为事,未尝分事言为二物也。”[5](P31)《国语》、《战国策》也以记言为主,但记言都是为了记事。《战国策》每篇记载一个游说事件,基本模式是:游说背景——游说之辞——游说结果,关注的是人物的行动,一个行动结束,叙述也就随之结束了。

《左传》言事相兼,叙述非常完整。但是,它的叙事并不以塑造人物为目的,而是以记载人物的行动为目的。这也是所有史传的共同特点。因为史传的撰写目的是“慎言行,昭法式”[6](P1715)、“彰善瘅恶,树之风声”[7](P245),而善恶之别只有通过人物的行动才能表现出来.所以史传只关注人物的行动,而不在乎人物的形象是否生动鲜活,是否具有审美价值。套用亚里士多德的话说,就是史传中的人物不是为了表现性格才行动,而是在行动中附带产生了性格。能反映出人物善恶的行动才是史传叙述的中心。可以说,没有行动、没有事件就没有史传,但没有性格,或者说没有鲜明的人物形象,史传依然可以存在。

关于《左传》人物的研究,孙绿怡的成果被广为引用。他把书中的人物分为两种类型:闪现型人物和累积型人物。前者指仅写一件事就勾勒出某一人物的形象或表现其某一方面的性格要素,后者指由分年记事逐渐展示某一人物的性格、构成完整的形象。[8](P33)据刘再复的分类标准,这两类人物分别属于简单型和向心型。他们都有一个共同的特点,即性格特征无发展,但非常鲜明,呈现出善恶二元化的特点。

累积型人物的特点为好人自始至终都好,坏人自始至终都坏。比如子产,在作者笔下就是一个近乎完美的“贤相”典型。《左传》中关于子产的事件有七十多个,不同事件激发出不同的性格特征,但这些性格特征都是朝着同一个方向——善的方向发展。襄公八年子产第一次出场时还是个十多岁的童子,便表现出过人的政治智慧。郑侵蔡成功,郑人皆喜,子产却预言郑国“祸莫大焉”。事件发展果然如其所料。过了两年,郑国大夫尉止发生暴乱,子产从容应对,平息叛乱。襄公三十年,子产执政后锐意改革。他首先采用各种方式安定大族,然后制定章程,打击不法之徒。昭公四年“作丘赋”,昭公六年“铸刑书”,心怀救世之心,以“苟利社稷,死生以之”的精神迎难而上。作者精心选择两首歌谣,以表现子产改革中所遇到的困难之大和改革后所收成效之显。“从政一年,舆人诵之,曰:‘取我衣冠而褚之,取我田畴而伍之。孰杀子产,吾其与之!’及三年,又诵之,曰;‘我有子弟,子产诲之。我有田畴,子产殖之。子产而死,谁其嗣之?’”总之,这一系列事件激发出子产的各种性格特征,诸如大公无私、远见卓识、足智多谋、能言善辩、从容镇定、百折不挠、知人善任等,但都是朝着一个方向发展,最终完成了一个完美的贤相形象的塑造。至于《左传》中的昏君佞臣、奸邪小人,则从出场到退场都是反面形象。比如暴虐凶残、毫无人性的典型晋灵公,荒淫无耻、昏庸无道的典型陈灵公等等。也正因为如此,清人顾栋高才能在《春秋大事表》之“春秋人物表”中把人物分为纯臣、忠臣、佞臣、谗臣、贼臣、乱臣等。

为什么《左传》中的人物形象会表现出这样的特征?其根源就在于史传所关注的是人物的行动而非性格,是事件而非人物。由于受彰善瘅恶的撰写目的的制约,其关注的行动又只限于和善恶有关的。关于这一点,《史通·人物》说得很明了:“夫人之生也,有贤不肖焉。若乃其恶可以诫世,其善可以示后,而死之日名无得而闻焉,是谁之过欤?盖史官之责也。”[4](P237)《左传》以记事为目的,所有人物都是因事之需要,呼之即来,挥之即去,所以必然出现闪现型和累积型人物,而这两类人物又表现出性格单面化而不是立体化的特点。

4.编制语料库多功能检索系统,能够根据研究目的导入所需要的文本语料和相应图像,按元数据标记信息和词性标注信息进行全文检索,并能够输出统计和分析结果。

《史记》为纪传体,特别是其中以叙事为主的本纪、世家、列传部分是不是仍然重事件而轻人物呢?总体说来,答案是肯定的。《史记》中“本纪”载录天子之事,“世家”记述各诸侯国开国承家、世代相续之事,“列传”则叙列人臣事迹,其中确实有少数篇章中的人物具有丰富的性格特征,比如项羽、刘邦、李广、伍子胥等,这也是它历来被视为文学性较高的原因。但是,总体说来,绝大部分列传叙述时仍以事件,而且是以宏大事件为主,尽管事件必然激发出相应的性格特征,但由于人物性格只是行动的副产品、衍生物,而不是最终目的,所以其性格的丰富性虽然比《左传》有较大进步,但仍然以单一型、向心型为主,善恶二元化倾向仍然存在。虽然《史记》中出现了少数对立型性格人物,比如项羽,钱钟书曾盛赞道:“‘言语呕呕’与‘喑恶叱咤’,‘恭敬慈爱’与‘剽悍滑贼’,‘爱人礼士’与‘妒贤嫉能’,‘妇人之仁’与‘屠坑残灭’,‘分食推饮’与‘玩印不与’,皆若相反相违,而具在羽一人之身,有似两手分书,一喉异曲,则又莫不同条共贯,科以心学性理,犁然有当。《史记》写人物性格,无复综如此者。”[9](P275)项羽的性格系统中确实包含了很多互相对立的成分,但这样复杂的性格并不是由《项羽本纪》一篇文章塑造出来的,而是使用互见法(包括正文间互见、正文与论赞互见)塑造出来的。廉颇、郦食其、张汤、吕后等也是如此。那么,司马迁为什么不用一篇文章,而要用数篇文章来完成人物形象的塑造呢?苏洵认为还是为了更好地达到史书“彰善瘅恶,树之风声”的目的:“迁之传廉颇也,议救阏与之失不载焉,见之《赵奢传》;传郦食其也,谋挠楚权之缪不载焉,见之《留侯传》;固之传周勃也,汗出浃背之耻不载焉,见之《王陵传》;传董仲舒也,议和亲之疏不载焉,见之《匈奴传》。夫颇、食其、勃、仲舒,皆功十而过一者也。苟列一以疵十,后之庸人必曰:智如廉颇,辩如郦食其,忠如周勃,贤如董仲舒,而十功不能赎一过,则将苦其难而怠矣。是故本传晦之,而他传发之。则其与善也,不亦隐而章乎?……故于传详之,于论于赞复明之。则其惩恶也,不亦直而宽乎?”[10](P232)

苏洵的这种说法是有合理性的。当然,不同的篇章原因可能有所不同。写刘邦时,司马迁将反映刘邦负面品行的事件放入他传中,与司马迁身为汉代人,撰汉代史,必然有很多顾忌有关。写项羽时,司马迁将反映项羽负面品行的事件放入他传中,也可能是出于要把项羽塑造成悲剧英雄以抒发其自我情怀。因为只有善的毁灭,才能引发强烈的悲剧情感。

二、其他因素导致的人物形象单面化

史传中的人物形象呈现单面化特征,性格结构只有静止的一级,或一个核心级,而没有变化,或对立的两极,除“行动>性格”这个主要原因外,还与其他因素有关。

第一,史官写人,只能描写可以看得见的外在行动,不能描写看不见的内在心理。这是文学叙事与历史叙事的一个很大不同。福斯特曾很精辟地说道:“历史学家处理的是外在行为,而且能从外在的行为推论出人物的性格。历史学家也像小说家那样关心性格,但他只能在看到人物的外观时才知道其存在。如果维多利亚女皇没说‘我不愉快’的话,跟她同桌的人就不会知道她不愉快,她的厌倦感就永远不为外界知道。”[11](P39-40)总体来说,史家之笔一般是不能进入人物内心领域的。他只能告诉读者人物做了什么,但不能告诉读者人物做事时的思想动机,内心所经历的种种矛盾、冲突、挣扎等。因为那是主观性很强的世界,与史传的客观叙事、权威叙事是相违背的。尽管如此,从《左传》到《史记》,还是可以看出史家企图窥视人物心理的蠢蠢欲动之心。

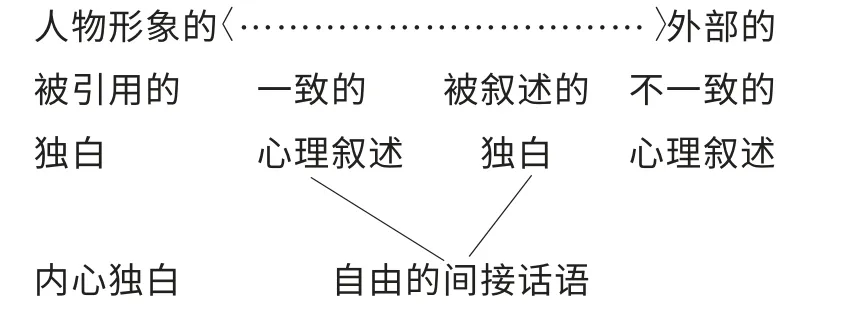

美国学者史蒂文·科恩和琳达·夏尔斯使用多里特·科恩的术语,对人物内心活动的叙述方式进行了分类[12](P109):

据此可以看出,史传中的心理活动叙述方式,主要有两种,一是“内心独白”,一是“心理叙述”(一致的心理叙述)。其中,前者是最主要的,因为它既没有违背历史叙事的客观性原则,又能展示人物内心,推动故事发展。不过,史传中的很多独白其实都是“史有诗心”的结果,而并非真的是实录了人物的独白。心理叙述本不属史官叙事的权利范围,《尚书》、《春秋》中就没有,至《左传》时,出现了“怒”“喜”“惧”“恐”“恶”“妒”“悔”“患”等说明人物心理感受的词汇,但还不属于心理活动的展示。《史记》中出现了很多对人物心理的叙述,比如《晋世家》中的“文公欲召吕、郤,吕、郤等党多,文公恐初入国,国人卖己,乃为微行,会秦缪公于王城,国人莫知”,《刺客列传》中的“高渐离念久隐畏约无穷时,乃退”,等等。毫无疑问,它们也同样有“史有诗心”的成分。这些心理叙述都比较简单。它并不是对人物在特定情势中的心理活动过程的如实描摹,所以读者无法通过这些心理叙述去获得更多的人物所具有的个性化的信息,比如人物的思绪如何的杂乱无章,语气语调如何的起伏变化等。它只是第三人称叙述者在故事外对人物心理的简单概括的说明,对塑造人物形象有一定的作用,但尚不能和文学中利用心理描写来塑造人物相比。

第二,史传叙事,是事后叙述,是为已经逝去的历史人物作传。人物的性格在已有的社会文化系统中已经有了一个基本定位,史官不可能任意更改。“传记家倾向于给人物以一种模式化的对待。个体被置入一种事先就定好的生活模式和人物类别中。这些传记本质上是社会位置的画像,而不是个体人物的画像……传记总是指向一个组织化的观念,一个具体的‘角色’或某种人格。传记作者通过传主的行动和叙述来阐明这一历史角色。而为了这一目的,就必须从传主的生活中择取一到两个生活范例。在写作过程中,涉及历史的关键时刻时,历史人物身上的那些矛盾性就会被隐去。”[13](P94-95)所以说,史传写人,是先有人物性格定位,然后再用事件去佐证,所以人物性格一般不会有变化、有发展。①《史记》中人物一出场,就有性格定位,这已经成为一种模式,如:禹为人敏给克勤,其德不违,其仁可亲,其言可信;汤为人多诈,舞智以御人;始皇为人,天性刚戾自用;平原君为人辨有口,刻廉刚直;灌夫为人刚直使酒,不好面谀。

第三,《史记》以人写史。几千年的历史中,即使是重要人物,也是非常多的,不可能一一作专传,所以出现了很多合传、类传。合传的原则主要有以事联缀和以类相从两种,类传则只有以类相从一种。这个“类”,也即他们的相似点,有的是外在的身份、职业相似,有的是内在的性格、品行相似,这导致作者在选择事件时,只选择同一类型的事件,表现其性格特征中相同的一面。这也易造成人物性格的单一性。这可从《史记·太史公自序》中看出:

奉法循理之吏,不伐功矜能,百姓无称,亦无过行。作循吏列传第五十九。

民倍本多巧,奸轨弄法,善人不能化,唯一切严削为能齐之。作酷吏列传第六十二。

救人于记戹,振人不赡,仁者有乎;不既信,不倍主,义者有取焉。作游侠列传第六十四。

所夫事人君能说主耳目,和主颜色,而获亲近,非独色爱,能亦各有所长。作佞幸列传第六十五。

三、史传人物形象对后世文学的影响

史传“行动>性格”的人物生成方式及其人物形象单面化的特点深深地影响了后世的文学。以小说为例。汉魏六朝的志怪小说搜奇列异,以记事为目的。志人小说如《世说新语》,虽然以写人为目的,但篇幅短小,多是粗陈梗概,往往只描写人物的外貌神韵,或是一两个典型的语言、动作,呈现人物性格的某个方面。这是因为无论是志怪小说,还是志人小说,其编撰目的都是实录真人真事,属于“史氏流别”[4](P273),本就不以塑造完整丰富的人物形象为目的。《世说新语》记录的“《语林》遂废”的故事最能生动地说明魏晋时期志人小说崇实求真的倾向。裴启作《语林》,盛极一时,但因所记谢安之语不实,竟至“遂废”的地步。

从志怪小说到唐传奇,在尚奇审美趣味的追求上一脉相承。无论是早期的《古镜记》《补江总白猿传》《游仙窟》,还是繁荣期的《枕中记》《霍小玉传》《南柯太守传》《李娃传》等,所注重的都是故事本身的传奇性,只有少数篇目如《莺莺传》中的人物形象鲜明突出。当然,唐传奇之奇与志怪小说之奇有重大不同。唐人是有意作小说,追求幻奇的审美效果,如明胡应麟所说:“变异之谈,盛于六朝,然多是传录舛讹,未必尽幻设语;至唐人乃作意好奇,假小说以寄笔端。”[14]“作意好奇”,意味着作者在怪诞奇幻的故事中寄托着对现实社会、人生的思考。与汉魏六朝小说比起来,它具有了厚重的思想内蕴和较高的艺术品质,成为文学史上一种独特的文学类型。

宋话本是说书人的底本。说书人要留住台下观众的脚步,靠的是故事本身的吸引力,所以往往在故事的波澜起伏、扣人心弦上下工夫。中国的小说真正以人物为叙述中心的,是明清白话小说。读中国古典四大名著,留在读者印象中最深的是贾宝玉、林黛玉、曹操、诸葛亮、孙悟空、猪八戒、武松、李逵等一大批人物。金圣叹在《读第五才子书法》中说:“或问:‘施耐庵寻题目写出自家锦心绣口,题目尽有,何苦定要写此一事?’答曰:‘只是贪他三十六个人,便有三十六样出身,三十六样面孔,三十六样性格,中间便结撰得来。’”[15](P17)“别一部书,看过一遍即休。独有《水浒传》,只是看不厌,无非为他把一百八人性格,都写出来。”[15](P19)金圣叹认为施耐庵写《水浒传》的动机即是写出“三十个人”来,读者百读不厌也是因为那“一百八人”。

在明清小说中,历史演义小说与史传的渊源最深,无论是故事本身,还是讲故事的策略都深受其影响。就其中的人物形象而言,也承传了史传的性格单一,善恶分明的特点。鲁迅在论及《三国演义》时说:“写好的人,简直一点坏处都没有;而写不好的人,又是一点好处都没有。其实这在事实上是不对的,因为一个人不能事事全好,也不能事事全坏。譬如曹操他在政治上也有他的好处;而刘备,关羽等,也不能说毫无可议,但是作者并不管它,只是任主观方面写去,往往成为出乎情理之外的人。”[16](P323)《脂砚斋重评石头记批语》中也说:“最恨近之野史中,恶则无往不恶,美则无一不美,何不近情理之如是耶?”[17](P455)究其个中原因,与历史演义这种文学类型有密切关系。所谓“历史演义”,就是用通俗的语言,将史籍中的事件演绎成引人入胜的故事,并以此来传“义”——作者的政治思想、道德观念等(当然,也有少量历史演义小说,如《封神演义》,虽有“演义”之名,但其实离史实很远)。它以讲故事的方式来演说朝代更迭、战争兴废,事件是其叙述的核心。虽然事件必然会与人物有关,但它毕竟不以塑造人物,特别是性格结构复杂、具有较高审美价值的人物为目的。比如在事件选择上,总体而言,历史演义小说无疑会重宏大事件而轻生活琐事,有些事件可能会反映出人物性格的另一面,但是如果它与历史发展主线无甚关联,同时又会影响叙述的紧凑性,那它必然会被舍去。而且,很多历史人物的基本性格、道德品质等在史书中已有所定位,后又经过讲史、评话在民间流传,至文人创作时已基本定型,所以类型化、理想化的倾向在所难免。史书“慎言行,昭法式”“彰善瘅恶,树之风声”的编撰思想已深深地嵌入历史演义小说作者的创作思维中,影响深远。

注释:

①尤里·洛特曼认为文本包含了它自身理想的读者形象。当文本作者与接受者有某种程度的共同记忆时,交流才有可能。史传的作者预设了接收者与其在历史人物性格上拥有一定的共同记忆量。参见尤里·洛特曼:《文本运动过程——从作者到读者,从作者到文本》,《符号与传媒》,2011年第2期。

[1]朱立元,李钧.二十世纪西方文论选(下卷)[C].北京:高等教育出版社,2002.

[2](古希腊)亚里士多德.诗学[M].陈中梅,译注.北京:商务印书馆,1996.

[3]刘再复.性格组合论[M].上海:上海文艺出版社,1986.

[4](唐)刘知几.史通通释[M].(清)浦起龙,释.上海:上海古籍出版社,1978.

[5](清)章学诚.文史通义校注[M].叶瑛,校注.北京:中华书局,1985.

[6](汉)班固.汉书·艺文志[M].北京:中华书局,1962.

[7](清)阮元,校刻.十三经注疏·尚书正义[M].北京:中华书局,1980.

[8]孙绿怡.《左传》与中国古典小说[M].北京:北京大学出版社,1992.

[9]钱钟书.管锥编(第一册)[M].北京:中华书局,1979.

[10](宋)苏辙.嘉廌集笺注[M].曾枣庄,金成礼,笺注.上海:上海古籍出版社,1993.

[11](英)爱·摩·福斯特.小说面面观[M].苏炳文,译.广州:花城出版社,1984.

[12](美)史蒂文·科恩,琳达·夏尔斯.讲故事——对叙事虚构作品的理论分析[M].张方,译.台北:骆驼出版社,1997.

[13](美)鲁晓鹏.从史诗性到虚构性:中国叙事诗学[M].王玮,译.北京:北京大学出版社,2012.

[14](明)胡应麟.少室山房笔丛正集[M].台北:台湾商务印书馆,1986.

[15](明)金圣叹.金圣叹全集[M].南京:江苏古籍出版社,1985.

[16]鲁迅.中国小说的历史的变迁[A].鲁迅全集(第九卷)[M].北京:人民文学出版社,1981.

[17]黄霖.中国历代小说论著选(上)[M].南昌:江西人民出版社,2000.