徐冰:“让大众看不懂”成了当代艺术一大标签

“让大众看不懂”

成了当代艺术一大标签

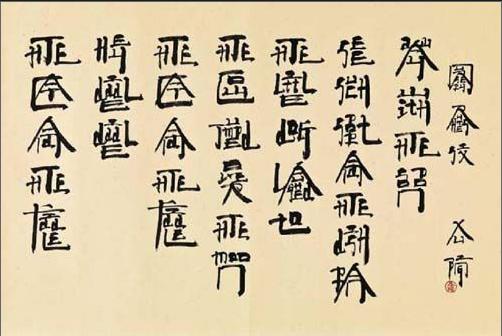

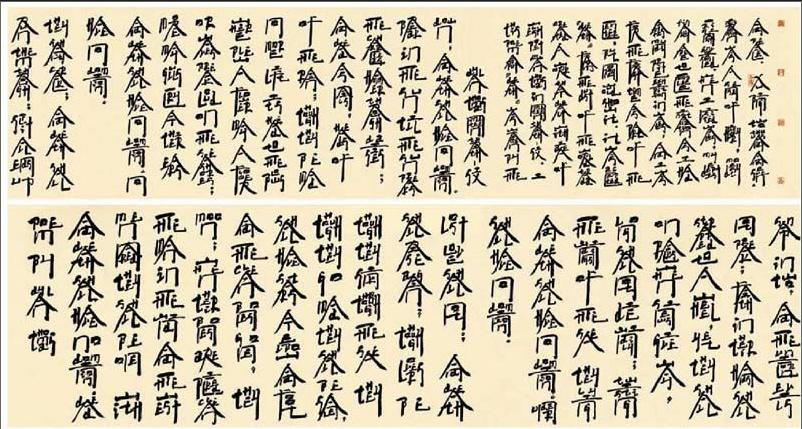

艺术发展到现当代以后,以塞尚为代表的形式主义走向抽象,以杜尚为代表的观念主义创造了各式各样的非架上艺术,当代艺术更是在装置艺术、表演艺术和影像艺术上获得崭新的美学形式,在此语境下的中国当代艺术亦走在这种“观念大于技术”的道路上,“让大众看不懂”似乎成了它的又一标签。徐冰指出,当代艺术反技术、哲学化是个困境,“一方面它想取消艺术,到头来其实是取消不了,反把艺术弄成一种难看的‘被看品;另一方面艺术家想摆脱工匠身份获得哲学家资格,实际上他们又没有那么深刻,反把自己弄成些什么也说不清的‘哲学家,被愚弄的观众还背上了一个不懂的罪名。”他举例说:“我有一个艺术家朋友,他说,搞当代艺术,如果展览不出效果,就把作品放大1000倍,比如把一个杯子放得很大,就会是一件震撼人的作品;如果放大了还不行,就重复,做1000个杯子;再不行,就把杯子涂成红色;还不行,就把灯光搞得特别亮……”

最好的艺术家必然是思想精英

那么,艺术家化身哲学家,艺术作品走向抽象和玄妙,究竟是观众自己审美有限还是艺术家故弄玄虚?

策展人梁克刚表示,技术在当代艺术里确实不是最重要的因素,但这并不意味着所有的艺术家都没有技术,只是说技术变得不再是手艺了,“就好像电影的作者是导演,很多当代艺术家用电影导演的方式在做作品,画得不好请画得好的人画,但思想、观念必须是你的。不同层级的艺术家关注的问题不一样,最好的艺术家肯定是像哲学家、科学家一样的人,他是artist,不是painter,画画的人、靠卖画为生的人,是和科学家、哲学家一个类型,都是人类精英。”

至于是否看得懂,还是看我们对当代艺术的语境是否了解。“在法国蓬皮杜艺术中心,有两三层是现代艺术馆藏,里面有些东西可能会让人产生‘怎么会有一堆垃圾成为艺术品的想法,如果你真的认为那是垃圾,是因为你不了解艺术的轨迹。这些作品是艺术家在当时的语境、时间背景下创作的。我们看到法国的小朋友就一直坐在里面,听老师讲解,从幼儿园到大学,他们有这种美学教育的安排,而我们的教育是缺失的,你不知道上下文的关系,自然觉得费解。”

中国当代艺术最终还要符合国人的审美

对梁克刚的观点,中央美术学院教授、油画家王华祥则持不同看法。他认为,当代艺术表达的方式和使用材料、媒介随着技术进步而变化,与世界同步是合理的,但如果把工具的变化当作艺术评价的标准,就比较荒谬,“当你没有能力真正去辨别艺术和非艺术或者艺术的质量,宁从使用的手段来判别。”因此,艺术最终还是要回到“对谁说”和“为谁服务”的问题。王华祥提出一个“国内的西方”观点,“中国有一个自己‘国内的西方,这个‘西方比西方对我们的影响要大得多。因为太想成功了,你甚至都不想对中国人说,而自己到底要什么也不知道。回到美术史来看,上世纪80年代被翻译过来的文学、哲学是艺术家所依据的,而当时的翻译家对于当代艺术、现代艺术了解的只是中文的词语概念,并没有看到作品,因此中国艺术最初建立的基础本身很可疑。”

王华祥认为,艺术还是要接地气,“中国的当代艺术好像一直在生产一种出口的产品,而不是面对国内的需要。这种局面正在发生,相当多的画家已觉悟到必须创作出符合这块土地、符合中国人审美以及与中国人发生关联的作品,如此,我们的作品也就将不以西方做参考,而是多元化的艺术,从而改变西方把中国艺术当作应声虫而加以鄙视和藐视的态度。”

社会学提供资源也造成局限

与艺术家主动“招惹”哲学相比,社会学和当代艺术似乎有一种和谐关系。但是,蒋安平表示,无论是艺术创作或理论,中国当代艺术一直游离在社会学的浅层层面上,严重禁锢了对生命与艺术的深层理解与传达,同时因为缺乏深层的人文精神支撑而执着于艺术的对抗,禁锢了自身灵性的发展。

确实,谈到当代艺术,总是绕不过一些标签—选取与意识形态有关的符号。梁克刚认为,中国当代艺术的这些样式,与其生存处境有关,“中国当代艺术一直处在非正常的状态,在表现上总是有个针对性,这给了当代艺术创作的资源和目标,但也成为其局限性”。另一个原因则是受到西方的影响,“上世纪90年代初,西方一些批评家、策展人、收藏家及艺术经纪人来到中国、选择中国当代艺术时,是按他们的趣味、对中国的想象来选择的,这种不全面的选择给部分艺术家带来了机会和成功,这类作品因此流行起来,反过来这个潮流也影响着国内艺术家。”这种社会学的介入给当代艺术带来机遇,但也带来了困境,“不是彻底个人的作品,而形成集体化的、共性的东西”。

王华祥也认为,社会学这样的风气,已经阻碍了当代艺术发展30多年之久。“西方的艺术有一条艺术本体的发展线索,而中国现代艺术和当代艺术的概念都是外来的,没有经过体系化地引进。而且中国艺术比较重实用主义,就容易变成社会学。中国艺术家搁置了自上世纪30年代以来本已跟世界同步的语言,到了上世纪80年代、90年代,变成你只要具有叛逆性,就被看成是一种先锋的、当代的艺术”。

当代艺术不应庸俗利用社会学

但梁克刚进一步厘清,当代艺术发展的困境不能归罪于社会学,而是“庸俗社会学”。“当代艺术应该去表达生存现实,自然会碰触与自身有关的社会问题以及所关注人群的生存问题,但不能为批判而批判,那样就容易庸俗化、功利性地去运用社会学的角度去做作品。”此外,在表达上,低劣地模仿西方、生硬地植入符号、简单地重复创作也误导人们认为与社会学的结合是不好的,“那种画个‘强拆之类的做法太简单化,艺术需要深层的转化,没有这个过程,你的作品不如新闻和纪录片有力量。”

在梁克刚看来,现在干扰当代艺术发展的最大阻力是市场,“当代艺术始终没有一个健康的自由发展的环境,要么与政治结合或者对抗,要么与资本结合或者对抗。艺术的核心价值就是自由、独立,你兼容到商业的系统中,必然会出让一些自由。”而西方的艺术家则不存在这样的问题。“西方艺术市场不是短时间内发展起来的,艺术家保持正常的心态,与市场保持距离。”

王华祥表示,资本和利益裹挟之下艺术家的创作变得不自由,“一种符号的出现,最开始很真诚,但是一被市场选中,就一直维持不变。越是金字塔尖的艺术家越不自由,因为符号已经深入人心了,改变了人们就不认了。很多成功的画家,一画就是二三十年,不是利益驱使,没有人愿意这么做。endprint