衡水市土壤墒情变化规律及预报分析

陈 晓,赵悦华,安国庆

(河北省衡水水文水资源勘测局,河北 衡水053000)

1 试验站概况

1.1 区域概况

衡水水文实验站位于衡水市区赵家圈镇,成立于1983年,占地3.06hm2,东经115°30′,北纬37°45′,海拔25m,属华北冲积平原。周围为农作物区,以小麦、玉米、棉花、谷类为主,植物覆盖率70%,土壤为轻壤土。衡水水文实验站已经升级为国家重点实验站,主要研究降水、地表水、土壤水及地下水,为水资源计算评价提供重要参数,为防汛抗旱提供科学指导,实验成果在农业、水利、能源、交通、教学、科研等部门得到了广泛的借鉴和应用。

1.2 设立目的及观测项目

该实验站设立目的是研究降水、地表水、土壤水及地下水4种水转换规律。站内设有气象观测场、水面蒸发场和土壤蒸发场、排盐实验区和灌排实验区,配有各种气象观测仪器、水面蒸发仪器及土壤蒸发仪器;同时还设有地下水埋深及土壤含水率等观测项目。

2 土壤墒情监测

2.1 土壤含水率观测

实验站实行全年观测,封冻期停测。监测期每5d观测1次,即每月1,6,11,16,21,26日固定取样观测。为了准确掌握土壤增墒情况,当气象预报某日达到大雨(日雨量25mm)以上时,应在雨前加测1次。汛期(6~9月)日雨量超过50mm时,每日8:00观测1次,直至墒情变化稳定为止。日雨量在25~50mm时,每隔1日8:00观测1次,直至墒情变化稳定为止。日雨量在25mm以下时,一般可不进行变化过程的观测。非汛期(10~5月)日雨量超过10mm时,再进行土壤含水率变化过程直至稳定。灌溉前加测1次,灌溉后测土壤含水率变化过程,即自该日起每日8:00观测1次,直至墒情变化稳定为止。土壤含水率的观测深度分别为0.1,0.2,0.5,0.8m,土壤含水率的测定方法采用烘干法,是当前测定土壤含水率最常用的一种方法。

2.2 测定土壤含水率步骤

在实验场地取土点按要求深度取土样,装入铝盒中并进行编号记录,用1/100精度天平称重,将称得的湿土加盒重G1记入记载表内,然后放入烘箱,保持温度在105 ℃~110 ℃之间4h;烘干后取出铝盒,立即放在干燥器内,待冷却后称得盒加干土重G2,以克为单位记至小数1位[1]。

计算土壤含水率公式:

式中 θ为土壤含水率(%);G1为盒加湿土重(g);G2为盒加干土重(g);G0为盒重(g)。

2.3 土壤含水量各种系数的确定

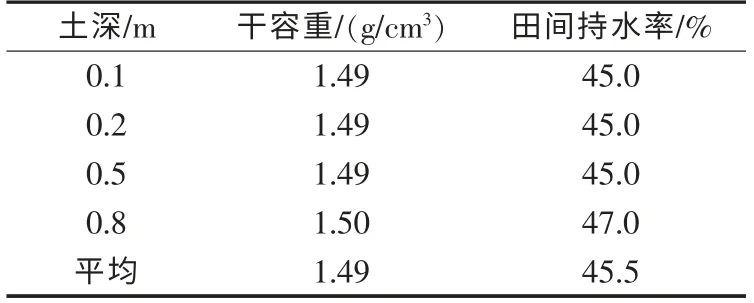

各层土壤田间持水率,根据测定的土壤容重及土质(该站为轻壤土),参照华北平原不同土质的容重和田间持水量统计表,分析确定各土深的土壤田间持水率详如表1。

表1 实验站土壤含水率系数

2.4 降水量

该站安装自记雨量计和普通雨量器,按规定每年5月1日至10月1日用自记雨量计观测,其他时间用普通雨量器量测。

3 墒情变化规律

3.1 退墒变化规律

3.1.1 退墒的物理过程及影响因素

降水或灌溉结束后,土壤含水率持续降低的现象称为土壤退墒。土壤退墒的过程可分为3个阶段:第1阶段土壤湿润,水分供给十分充足,此时土壤蒸发速度稳定且蒸发量较大,退墒变化较明显;当土壤含水率低于土壤田间持水率时,进入第2阶段,土壤蒸发速度开始减小,此时对蒸发起作用的因素主要是土壤湿度;随着水分的不断消耗,土壤表层开始形成干化硬壳,毛管水上升达不到表层,此时进入第3阶段。土壤蒸发发生在土壤的内部较深的土层中,蒸发的发生是由下层土壤水分或地下水上升所致,蒸发速度变得缓慢,直至达到枯萎含水量,土壤蒸发基本停止。

影响土壤退墒的主要因素是土壤蒸发和植物蒸散发。而土壤蒸发和植物蒸散发均与土壤含水量有着非常密切的关系,同时也与土壤的特征、作物生长状况及气象因素有关。对同一监测站点而言,气象因素、作物生长周期甚至土壤含水量都呈明显性周期变化,其变化周期为一年。如作物何时播种、何时收割在每年中的日期都基本固定。而在一年中的不同季节,土壤含水量的消退程度有很大差异。为此,对土壤含水量的消退规律按不同的月份进行分析研究,探讨土壤退墒随季节的变化规律,根据前期含水率、后期含水率及相隔天数计算出期间土壤含水量消退系数,并按不同的月份统计出逐月平均消退系数,以便运用这些消退系数对土壤的消退过程进行推演。

3.1.2 土壤含水率消退系数

土壤消退系数K是表示土壤含水率消退程度的参数,其计算公式为:

式中 K为土壤含水率消退系数;θt为t日后土壤含水率(%);θ0为时段初土壤含水率(%);t为间隔日数(d);

在无降水和灌溉的情况下,土壤含水率会随时间的推移而逐步减小,即θt应小于θ0,故K值应小于1。K值越接近于1,则含水率消退越缓慢;K值越小,则含水率消退越快,土壤失墒就越严重。

3.1.3 土壤退墒消退系数K值计算

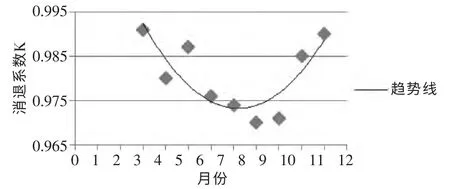

消退系数法指的是根据土壤水垂向变化规律应用水文预报的方法推求逐日土壤消退系数K值,用来预测土壤水的变化情况。本次退墒资料采用衡水实验站2010~2012年土壤含水率资料,选择两测次间无降水且退墒较明显的时段,摘取0~0.8m垂线平均时段初土壤含水率θ0和时段末土壤含水率θt及时段初与时段末的间隔天数t[2]。消退系数K由公式k=(θt/θ0)1/t计算求得(如图1),衡水实验站0~0.8m垂线平均土壤消退系数K计算成果如表2。

图1 消退系数K值逐月变化趋势

表2 各月平均消退系数

通过表2和图1可以看出K值变化具有如下特点:3月为最高点,K值最大;5~7月为最低点,K值最小。5~7月气温高,作物生长快,作物失墒快;3月气温低,作物生长慢,作物失墒慢。由于封冻期无法进行含水率监测,因此没有明确的K值,但是根据K值的定义和变化规律分析,最大K值应该位于这个区间。按季节划分,春秋季K值最大,失墒较慢;其次夏季K值较小,失墒较快。

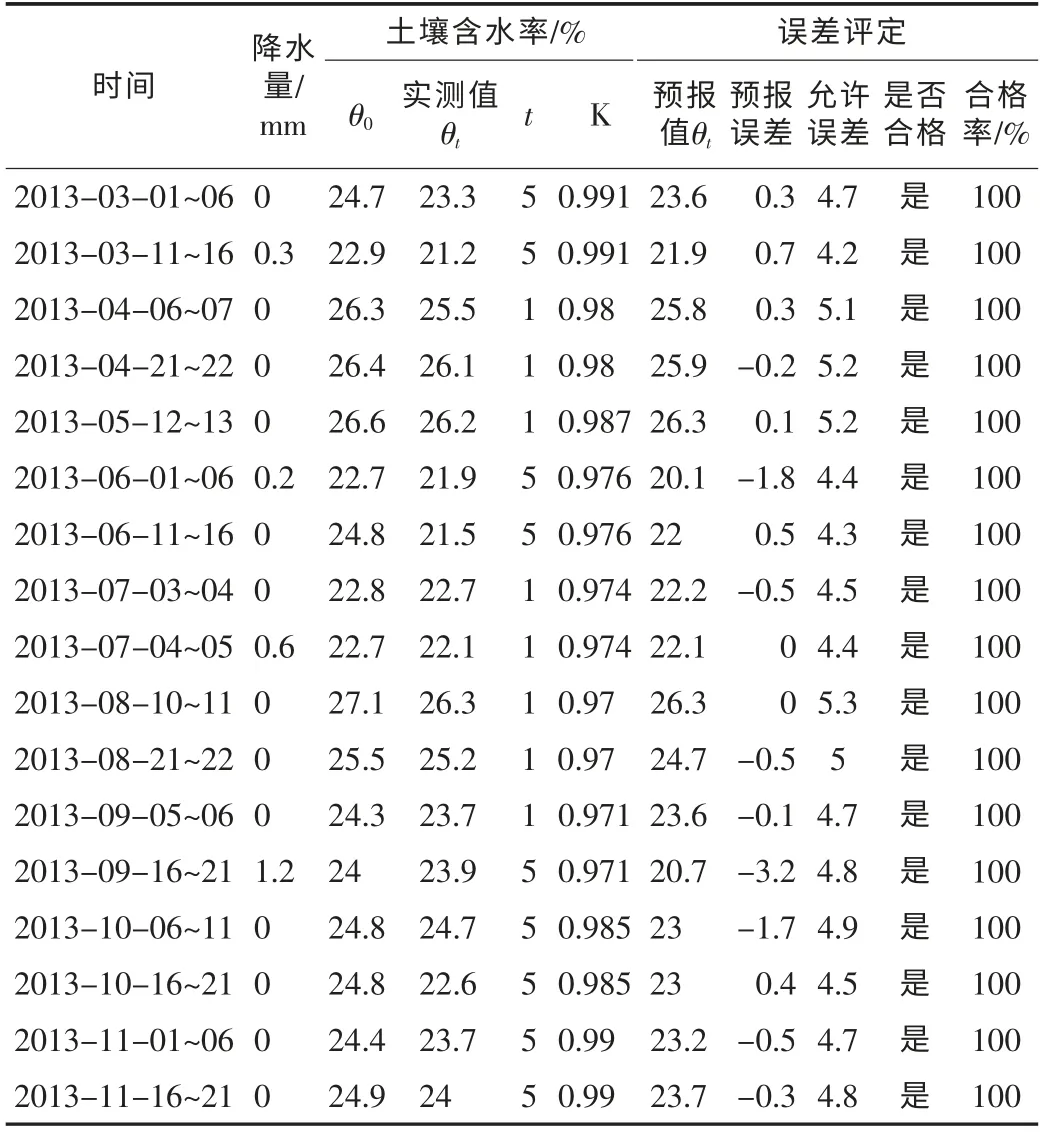

3.1.4 土壤退墒预报方案验证(消退系数K值法)

选择2013年两测次间无降水且退墒较明显的时段,摘取0~0.8m垂线平均时段初土壤含水率θ0和时段末土壤含水率θt及时段初与时段末的间隔天数t,利用求算出的不同月份0~0.8m垂线平均消退系数K计算预测土壤含水率θt并与实测值进行对比[3]。

GB/T22482—2008《水文情报预报规范》规定,预报值与实测值误差小于±20%为合格预测,预测合格数量占全部预测总数的85%以上为甲级预报,75%~85%为乙级预报,65%~75%为丙级预报,其中甲级和乙级预报可以作为预报的依据,丙级预报可以作为预报的参考[4]。

退墒预报方案(土壤消退系数K值法)的评定结果详如表3。

表3 0~0.8m土壤退墒预报验证表

经表3计算验证,0~0.8m土壤退墒预报方案合格率为100%,达到甲级方案标准,可以用于正式的墒情预报方案。

3.2 增墒变化规律分析

3.2.1 增墒的物理过程

在田间,当以某一强度进行灌溉或降水时,地表水通过下渗进入土壤成为土壤水,表层首先吸收水分,土壤含水率开始上升,随着降水或灌溉的继续,湿润层开始向下延伸,下层含水率逐渐升高。刚开始土壤吸水速度较快,随着时间延长,土壤含水率逐渐增加,土壤吸水速度逐渐减慢;当降水或灌溉超过土壤的下渗强度时,地面可能产生积水并以地表径流的形式流出农田[5]。

3.2.2 降水形成增墒的趋势预测分析

降水是衡水市地下径流和地下水的主要来源。本文研究的是降雨对增墒的影响,即渗入土壤中而又不至于形成重力水的那部分水量。本次选取汛期降水量在25mm以上,非汛期降水量在10mm以上,增墒明显的时段,摘取降水量P,0~0.8m垂线平均的雨前土壤含水率θ0,降水停止后第1次测得土壤含水率θt,无观测值的,则以土壤含水率消退公式推求。

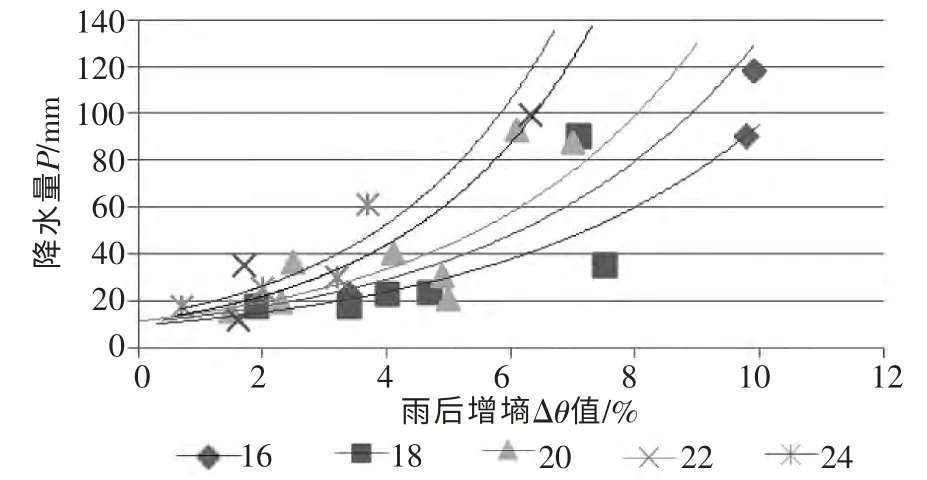

土壤增墒变化过程如图2。

图2 降水量P~雨前土壤含水率θ0~雨后增墒Δθ趋势图(0~0.8m垂线平均)

(1)当雨前土壤含水率相同情况下,降水量越大,土壤含水率增量Δθ越大。

(2)在降水量相同的情况下,雨前土壤含水率越小时,土壤含水率增量越大,雨前含水率θ0越大则增墒值Δθ越小。

由图2可以看出,以θ0为参数的P~Δθ关系曲线的线性为指数曲线,其形式为:

将其转换形式,则可得到以下公式:

式中 m、n均为常数,1/n=a,ln(m)/n=b,则:

Δθ=a×ln(P)-b

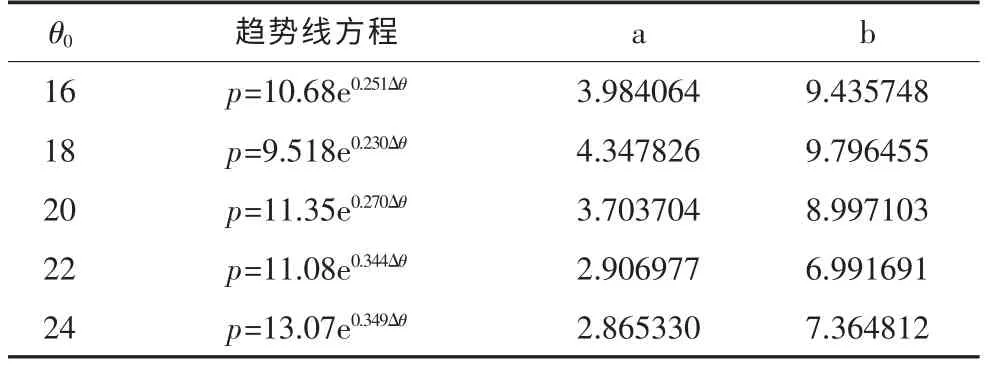

其中a、b为公式系数,对于一定的雨前土壤含水率θ0,a、b为一常量,但对不同的雨前土壤含水率θ0,a、b又各不相同,故a、b为雨前含水率的函数,如表4。

表4 雨前含水率函数

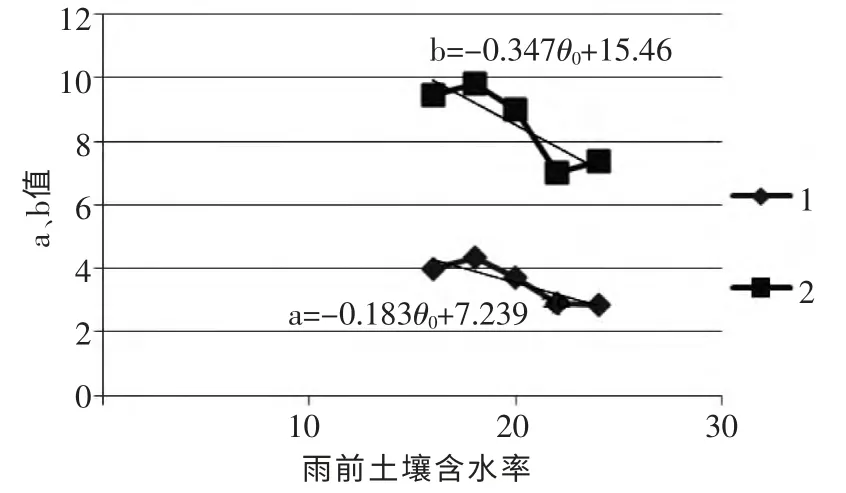

图3 雨前含水率函数适配曲线

经图3试配公式,结果为:a=-0.183θ0+7.239,b=-0.347θ0+15.46。

3.2.3 增墒预报方案验证

参照GB/T22482—2008《水文情报预报规范》,土壤含水率的允许误差,采用实测值的±20%。增墒预报方案的评定结果如表5。

表5 土壤增墒预报方案(0~0.8m垂线平均)验证表

经验证,增墒预报方案合格率为100%,达到甲级方案标准,可以用于正式的墒情预报方案。

4 结语

(1)通过分析实验站的实际观测资料,计算得出了逐月消退系数,拟合了增墒经验公式,确定了增退墒预报方案,经过验证此两种方案均满足规范要求,可用于正式的墒情预报,对于指导农田灌溉和农业发展具有重要的意义。

(2)应用的土壤墒情资料为2010~2013年,尽管本次所编制的增退墒预报方案经误差评定符合预报的要求,但是可供分析的资料系列短,特别是逐日观测资料,而且雨前雨后观测不是很及时,难免存在资料代表性以及精度的问题,今后需要加强监测、分析的范围和准确度,以进一步提高土壤增退墒规律分析的精度,并进行深入的研究。

[1]王春泽,乔光建,等.水文知识读本[M].北京:中国水利水电出版社,2011.

[2]乔光建.北方干旱地区土壤墒情预测模型[J].南水北调与水利科技,2009(1).

[3]高福栋,肖华,杜文成,等.北京简易土壤墒情预报方法介绍[J].北京水利,2005(1).

[4]王裕良,周全保,杨亮.山西省墒情预报经验模型初探[J].山西水利科技,2001(1).

[5]王凤翥,李钦,马晶.浅谈增墒退墒的预报方法[J].广东化工,2011(1).