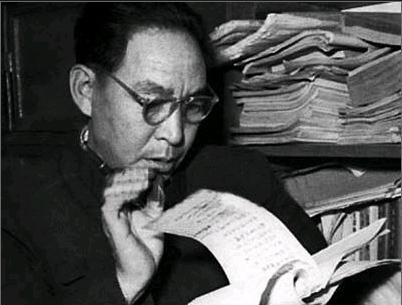

赵树理在曲里村(上)

张双俊

可爱的家乡曲里村

1963年5月20日,党中央印发了由毛主席签发的《 关于农村社会主义教育运动的决定(草案)》,即“四清”前十条。当时我中学毕业回到生我养我的今潞城市史廻乡曲里村,当了本村的民办教师,有幸耳濡目染人民作家赵树理老师来我村参加“四清”并创作了《 十里店 》,让我终身难以忘怀。

曲里村位于山西潞城西翼紧临潞安矿区的浊漳河北岸。农业学大寨时的曲里村,农林牧副全面发展,山灵水秀,人寿年丰。南河湾、北河湾、金沙滩三面绕村,四边群山环绕。上级领导先后背着铺盖卷来蹲点包队,和社员们同吃同住同劳动,同甘共苦,亲似鱼水,使我村成为长治北郊很有名气的富村。老书记张存昌等一批先进人物的事迹久传不衰,十里八村的人们说:“谁家的姑娘能嫁到曲里村,定是上辈子烧了高香。”尤其是50年前在“四清”运动试点时,人民作家赵树理在曲里村蹲点“落户”体验生活,写出了他一生最后一部影响时代的大作《 十里店 》,给长治、潞城和潞安矿区留下了永久的思念。

他像当年的老八路

1963年农历六七月间,我正在村西端大庙里的学校讲课,庙院里老槐树上传来阵阵喜鹊群叫声。只见窗户外走来一个头系白毛巾的大汉,急促地用手势叫我走出教室,他就是当年村里的贫协会主任周贵宝,把我拉到树荫下说:“省委、地委决定在咱公社搞“四清”运动。因咱村富的名声在外,还是“四清”的重点。工作队已经进了村,写《 小二黑结婚 》的那个大作家赵树理也带着行李进了村,他让我来告诉你,他要见见你。”当时,对于我这个偶有作家梦的小青年来说,真是天大的喜讯。

走进赵老师暂住的房间,身材高大结实、头戴浅蓝色前进帽的赵老师正和几个贫下中农代表、老党员、生产队干部交谈,他一下子握住我的手,我用浓重的乡音脱口而出:“赵老师,您来啦!没敢想您能来曲里村。我刚看完您写的单行册小说《 锻炼锻炼 》,我也正在锻炼哩。”赵老师微笑着说:“曲里村有名气,才把我吸来了。”这时陪赵老师来的晋东南地委干部申双鱼拍着我的肩膀说:“小张呀,赵老师特别喜欢和农村爱好写作的青年人交朋友,他从报纸上看到过你的诗歌,你要好好向赵老师学习请教,当好赵老师的学生。”我正要感激申双鱼的指教和向赵老师表态,赵老师放下印着“为人民服务”的搪瓷茶缸,以庄重的语气开了腔:“双鱼同志说的不太全面,论文化,我应该给大家当好老师,论思想政治觉悟和劳动生产,你们大家都是我的好老师,我小说里写的人物都是我的农民朋友,也都是我的好老师。”他喝了几口水接着说:“我多次在地委、公社、‘四清工作会议上讲,今天我还要再讲:第一,不准给我吃小灶,轮着吃派饭,谁家也不准做两样饭。第二,我不住大队的办公室,要流动住在农家户院。第三,进城开会办事不准给我派马车。第四,为了和大家交朋友,谁家有了红白喜事,我争取都要参加。办事不准讲迷信讲排场,要移风易俗。我老赵拜托大伙啦。”老书记张存昌听完激动地对大家说:“赵老师不愧能写出好作品,他像当年的老八路!”

三次搬家

赵老师第一次搬家是从生产大队办公室搬到贫农成分的团支部书记郭买成家。窑洞顶多4米深、不足3米高,晚上睡觉没门阀,白天出门没门拴,没院墙更没大门,仅用干树枝扎了个篱笆。大家劝他找一个漂亮干净、安全清静的地方住,他却说:“敞开大门朋友多,进出方便找我自由。”郭买成说:“赵老师来俺家住是我的福,只是不愿让你从北京来曲里吃这样的苦。”他说:“我说住哪就住哪,谁想改变也白搭。买成这人爱说敢道,消息灵通,眼光雪亮,就凭他能说顺口溜,我就非住这个小窑洞不可了。”

第二次搬家是从郭买成家搬到曲里村天天爬坡的村顶上最高处的张丑有家。张家的窑洞虽然大了些,他老婆却有肺结核病,还累着俩孩子。大家都不同意他住张家,赵老师说:“正因为咱农村缺少卫生医疗知识,不注重防病早治,我们搞‘四清,就是要清除旧社会遗留下来的陈风恶俗、迷信愚昧,我们哪能躲避困难。”赵老师住进之后,首先从公社医院请来医生给张丑有的老婆治病,帮她买药,不到一个月病情就好转。孩子们说:“赵爷爷真是个好干部,好作家。”

后来赵老师给人们讲了他住在村顶头的收获。他说:“体验生活要么深入底层,要么登高望远。我住曲里的最顶上,全貌尽收眼底,谁家的烟筒冒烟早,谁家的牛马在嘶叫,谁家的狗犬半夜咬,谁家的公鸡啼得好,谁家的孩子爱哭闹,谁家骂人把架吵,谁家的媳妇爱哼小调,谁家的男人爱喝酒猜拳大声闹,尽听尽看,尽知尽解。”他根据曲里的地形和早饭的迟早编了个顺口溜:

沿河吃饭下街睃,

上街才坐冷水锅;

村顶被窝晒屁股,

圪蹴门口把饭吃。

第三次搬家是从张丑有家搬到张存昌家。张存昌是个老中农,1945年解放后一直是村干部,当了十几年书记。根据毛主席和党中央的指示,“四清”运动的对象就是农村党内走资派。据“四清”工作队进村的分析,曲里村水浇地多,粮食产量高,副业项目好,搞副业的能人倍出,劳动日值喜人,邻村日工只能分三四毛至五六毛,曲里村日工能分一块钱以上,全村100多户就有80多辆自行车。赵老师稳把运动大方向,吃住行等活动大都在贫下中农、老党员、积极分子当中。经清查,张存昌经了风雨受了考验,没查出什么违法和路线性错误,只是阶级斗争意志软弱和物资上的多吃多占。赵老师提议,要珍惜老党员、老干部资源,对他进行教育后继续让他当支部书记,并多次叮咛他要注重培养青年接班人,树立社会主义远大理想,克己奉公,全心全意为农民服务。

先要改变农民的文化生活

赵树理老师进驻曲里村后,时时处处体现出他对农村文化生活的特殊重视。

第一是召集贫协会、团支部会,恢复了农民夜校,每周学习两次,地点就在大庙院学校的教室里,只要赵老师参加,他总让我一块陪同。他常在夜校讲课,教导大家要想改变农村面貌,必须首先尽快改变农民的文化状况。

第二是他发动“四清”工作队干部向曲里村捐赠图书、杂志,他身先士卒,从北京和太原捎来很多农民喜爱的书刊杂志,很快使冷落多年的图书馆又红火起来,因我那时买不起想看的书,近水楼台先得月,一有点时间就在图书馆里看书。这使我大开思想境界,获取了书的营养。

第三是赵老师推动在街头巷尾增设黑板报,把每块黑板报分包给团小组,定期进行评选。为了提高黑板报的内容和质量,做到常换常新,他在团员会上“任命”我为黑板报“主编”。每当想起我那时一个十几岁的毛孩子成为赵老师指任的“主编”的情景,真有股朦胧的傻劲。

第四是赵老师调查每家每户的有线喇叭是否能听清楚,结果发现三分之一的早已变成哑巴,或是因线路接触不良刮风下雨音质不好。赵老师便让我起草了小报告送到公社广播站,一星期后,全村100多台喇叭有的换成新的,有的进行维修,使每个角落都能及时、清晰地听到党中央和国家的声音。

第五是赵老师了解到全村四个生产小队仅订一份 《 山西日报 》 (农村版)和 《 晋东南报 》,他便自己拿钱当场和投递员办手续,为每个生产小队各订了两份《 山西日报 》(农村版)和 《 晋东南报 》,还订了 《 火花 》 《 山西文化周刊 》等杂志。那天他当着投递员刘吾成的面,把红三角收发专用章交给我,“授权”我为兼职收发员,吩咐他凡是赵老师的信件报刊都由我亲自送交他收。他还让我选出优秀学生为“红领巾”送报员,只要报刊信件一送到学校,便让我分发给学生,利用放学回家吃饭时间,把报刊信件及时带回各生产小队及农户家中。

成立儿童快板队

晚饭后,河边的青蛙像二重唱似的阵阵欢叫,河水里的星星倒影随着微风点点泛光。这时,我陪着赵老师在沙滩上散步,他便启发我组织儿童快板队。他讲述革命战争年代儿童团如何送鸡毛信、站岗放哨,让我利用开大会的前后时间,用说快板等形式向群众宣传党的方针政策,宣传“四清”运动的意义,表扬好人好事,批评落后思想和行为。第二天,我便给师兴旺等同学讲述了这件喜事。经过走访群众,我先编了第一批快板稿,送给赵老师修改,经他一改,快板念起来果然易懂顺口,群众听了拍手称好。我还遵照他的指点,把快板写在街头巷尾的黑板报上,至今还传流在村民老人之中:

诸位乡亲站一站,咱把四清谈一谈。

四清工作别小看,认真清查做检验。

干群同种一块地,头上同顶一块天。

多劳多得是正理,不劳而得理太偏。

为啥有人要多吃?为啥有人想多占?

为啥拖欠集体款?为啥有人把钱贪?

为啥勤劳者没有钱?为啥投机者富在先?

为啥干部变官僚?为啥把群众忘一边?

……

为了表扬“四清”干部同群众的鱼水亲情关系,我写了《 下乡干部住俺家 》让赵老师修改。他忙里抽闲把我写的快板诗推荐给几家报纸发表:

漳河水,映朝霞,喜鹊枝头叫喳喳。

爹妈高兴为的啥?下乡干部住俺家。

一锅饭菜甜又香,边吃边说叙家常。

忆苦思甜本莫忘,勤劳本色记心上。

早起他们把粪撒,又扶犁来又踏耙。

社员翘指齐口夸:个个都是实干家。

晚上跟咱把话拉,四清踊跃来参加。

干部主动来“洗澡”,社员争当“向阳花”。

夜校教咱学文化,新村蓝图美如画,

如同当年老八路,干群情深胜一家。

……

每逢儿童快板队表演时,赵老师还亲自助阵带头鼓掌,还孩子似的扮个动作让儿童模仿,逗得大家阵阵大笑。

“公物还家”方法好

郑(州)太(原)铁路和那时的长钢小铁路都从曲里村南北穿过,生活在铁路沿线的村民,由于熟悉了铁路的人和事,慢慢地便公开、半公开地往家里捡些旧枕木、断铁轨等,后来发展到暗地偷盗,说什么“铁路压不住地头蛇”,给国家造成经济损失,使损公肥私的不良风气在我村膨胀。

铁路局长治北站为借“四清”运动解决这个难题,曾找“四清”工作队商量。一天下午,赵老师从地委开会回村后,正在吃派饭,听说晚上民兵要集合,执行重要任务,安排挨家挨户突袭搜查,凡是属于来路不明的集体和国家的财产、物件不分大小统统收缴还公。赵老师还没有把饭吃完,便匆忙把治保主任等干部召来开会。他讲:“今晚的搜查,目的正确,方法不妥。祖辈靠种地为生的农民是从落后愚昧的旧社会走过来的,党的政策是用新社会的思想改造农民,武装农民。如果我们侵犯人权,粗暴搜查,会严重影响‘四清工作的进展,尤其会影响党的形象和威信。大家想没想,搜查的错综矛盾如果搅杂在一块,非出大事不可。”这时,从土改、抗日就参加革命的老党员治保主任张金库说:“灯不亮就怕一拨,我非常拥护赵老师的意见,今晚如果真搜查了,肯定后果不会好的,比如,你要搜,他要藏;你要拿走,他硬不让拿;会不会发生擦枪走火?又比如,有人觉得乡里乡亲,沾亲带故,睁一只眼,闭一只眼,看到公物也不搜,怎么办?再比如,搜查到村干部家中时,难免有情面关系,群众干部两个样,怎么办?由此造成群众与群众之间矛盾,干群之间矛盾,曲里村民与铁路、工农之间矛盾怎么解?”

赵老师还提议大家认真拜读毛主席的《 关于正确处理人民内部矛盾的问题 》,并详细介绍了他的设想:发动群众自我革命,搞一次“公物还家”活动。他说:“公物还家”是自觉自愿的自我觉悟行动,在进行爱国爱家爱集体的思想宣传教育后,规定在一周时间内,公物统一送交大庙院内,所有送的公物均不记姓名,不立账本,不秋后算账。如果有物不还,或暗中转移、转卖,过期不候,另当别论。

一周后,大庙院内戏台上堆满大小200多件公物,其中有两户社员用铁道上的枕木做成的棺材和家具,他们还拿着检讨书、退赔款主动找到干部表示痛改前非。

青年胡新生文化虽不高,在“公物还家”自我教育中,思想觉悟提高很快,他还编了首顺口溜,在群众中广为流传:

讨小便宜吃大亏,小偷小摸要变贼;

公家东西还公家,自食其力咱怕谁!

顺口溜被我写在纸上送给赵老师看,赵老师抽了锅烟也编出顺口溜,我连同胡新生的顺口溜一块写上黑板报:

“公物还家”方法好,社员觉悟大提高;

爱家爱国爱集体,损公肥私不可饶;

干部常洗“清查澡”,群众也洗“温泉澡”。

长北火车站对我村“公物还家”的自我教育方法非常满意,还特意让赵老师为“长治北站”题写了站名。

富农儿子能否当电工

曲里大队从1957年就开始努力追求电气化。照明、米面加工、抽水浇地、放电影、高音广播、鼓风机、电焊修理,处处体现出用电的优越。由此人们也不会忘记村里有一个爱岗敬业讨人喜欢的好电工。

“四清”工作队进村后,每当打开一次举报箱,总有接二连三关于“富农儿子为啥能当电工”的匿名举报信,经查对笔迹,均为一两个人所写。据村干部回忆,当时这个电工小伙勤奋好学,吃苦耐劳,风雨无阻,在供电部门推荐下他即成了群众满意的电工人才。

随着清查的进展,这个电工的材料消耗、经济往来、电费收缴都没有问题,更没有以权谋私的现象,所以还被供电所评为先进模范。按“四清”运动要求,清理阶级队伍是重点内容。但在这个电工的“去留”上,多次开会研究讨论均无法“忍疼割爱”。可是工作队有点顾虑,生怕因富农儿子当电工犯了阶级路线错误,便内定了一个接班人,准备以后慢慢把现在的电工换下来。

赵树理老师也因此事多日焦急。他焦急的并不是换谁当电工,他说:“换一个电工很容易,离开谁地球都照常转。我们是党派来的工作组,是体现共产党英明伟大的天使,来不得半点敷衍。毛主席的教导是:讲成分,但不能唯成分论,要重在表现。”赵老师深入贫下中农细致查访取证了解到,这个电工是解放前从武乡县一个逃荒汉那里用几斗米买来的,逃荒路上怕他饿死,父母亲才出此无奈之举。这个电工知道他的悲伤身世后,万分悲痛,更加坚定了当好电工的决心。贫下中农代表张宝库、冯天保、程笨孩、郭贵则等,还讲述了他的妻子也是出席市劳模表彰会的幼儿园模范保姆。大家一致同意他应继续当电工,刚选择的那个年轻人,随着电气化的发展给他当徒弟。

“成分论”风波,不仅提高了“四清”工作队的政治素质、政策水平,也使曲里大队明白了如何才能团结一切积极因素,同心同德建设社会主义新农村的道理。

老赵“作保”

秋收季节,人马繁忙。一天下午村边的打谷场上围了一群人,中间站着一个穿戴不整的小青年,他原是邻村的牧羊工,经常赶着羊群在曲里村的河滩和山坡放牧。他看到曲里的田里长着满地从外国引进的洋品种南瓜,有红色的,有花斑色的,有绿色的。经不住这种美色瓜菜的吸引,便偷摘了几个,装进布袋,被护秋的年轻人逮了个正着。按村风旧俗,这是闯了大祸。群众正准备把彩色大南瓜用绳子串连起来,挂在他脖子和身上,押他游街示众。这事恰巧被赵老师碰上,赵老师问清原委后,试问大家:“非让他游街不行吗?”大家齐声说:“是的。”赵老师说:“这是旧村俗,不合乎党的新政策。咱们为什么搞‘四清?就是为了清除这些不符合社会主义的坏恶习。我建议不要游街,要尊重人格,要以人民内部矛盾处理,要把犯了错误的阶级兄弟团结起来。我老赵今天给他‘作保,以后他要再来偷,我陪他一块游街示众。”几句幽默话,说得大家一下子开了心窍。最后让这个小青年写了检讨贴在街上,就被放回了家。

尽管老赵为之“作保”的是一个最普通的牧羊工,却在当地引起家喻户晓的深远意义。

“没毛大王”的转变

“没毛大(dai)王”是20世纪五六十年代潞城农村对一种揪不住小辫子又很难管住的人的俗称。赵老师走访中发现曲里也有个人被称为“没毛大王”,此人出身贫农,小时家穷,有病无法治疗,留下了终身残疾,并且一直没有老婆,单身生活。当时农村不准个人经商做买卖,而他却在家里私开了个小卖铺,小卖店虽不大,生意却很红火。加上此人敢说敢做,难免做些出格的事,得罪了一些人,群众大都不敢惹他。

赵老师发现每次贫下中农开会都无此人参加,便在会上提出了这个问题。赵老师说:“他终生残疾,但也要活,他怎么活呢?他出身贫苦,阶级立场分明,应该是‘四清运动的依靠力量。如何才能把这个‘没毛大王阶级兄弟召唤回来,用政策温暖他,把群众的力量凝聚起来。”

会后,大家认真学习讨论了赵老师的发言,分批到此人家中问寒问暖,并让他力所能及地去守护金沙滩的水浇地,在指定的地方出卖建筑工程使用的河沙。有时秋季让他护秋,春冬让他护林,合理地给他记工分, 年终一样按工分红。从此再也没人背地叫他“没毛大王”了,他和常人一样不说怪话了,出工认真负责,还被评为模范社员。后来大家都说:经过“四清”运动,这个人彻底转变了,不但自己不做损害群众和集体利益的事,不说不利于党和社会的话,还勇于和坏人坏事做斗争。他幽默地开玩笑总结了自己的前半生是:

大错不犯,小错不断。

捣捣乱乱,住不了法院。

四清真好,让我转变。

贫下中农,带头实干。

党的关怀,暖我心肝。

不当“大王”,当好社员。

(未完待续)

(责编 兴柱)