抗击埃博拉,他们在援非一线

梁伟

2014年10月25日,世界卫生组织发布最新埃博拉疫情报告:几内亚、利比里亚、塞拉利昂、美国、西班牙、马里以及尼日利亚与塞内加尔累计出现埃博拉病毒确诊、疑似和可能感染病例10141例,死亡4922人。

西非三国几内亚、利比里亚、塞拉利昂仍是疫情重灾区。危急时刻,中国公共卫生专家和医疗队陆续赶到西非,战斗在抗击埃博拉的第一线,其中就包括北京市疾控中心传染病地方病控制所副所长杨鹏和免疫预防所专家刘东磊。

杨鹏:我在几内亚的32天

埃博拉病毒是人类迄今发现的致死率最高的病毒之一,目前尚无有效疗法。该病毒通常由接触传播,通过接触病人和被感染动物的各种体液、分泌物、排泄物及其污染物感染。患者急性起病,感染后的症状多为高热、头痛、呕吐、腹泻、出血等……

回顾疫情蔓延轨迹,几内亚西南边境盖凯杜和马森塔行政区早于2013年12月就发现了初始病例。今年3月,几内亚卫生部门首次向世界卫生组织报告疫情时,病毒已从该国西南部偏远地区扩散至首都科纳克里。进入5、6月后,几内亚疫情继续恶化并扩散至邻国塞拉利昂和利比里亚的边境地区。

7月,新增病例数量在西非这三国交界的边境地区急剧蹿升,同时三个国家的首都疫情堪忧。至此,史上规模最大的埃博拉疫情面临超越以往的防控难度。世卫专家表示,摆脱国内冲突不久的西非三国医疗卫生系统脆弱加上高风险的传统丧葬习俗、边境人口流动频繁等原因,最终促成疫情持续升级。

作为传染病防控专家,杨鹏也在持续关注埃博拉疫情发展,他是流行病学、免疫学博士,一直承担北京市新发突发传染病防控应对工作,在甲流、H5N1、H7N9等传染病暴发时都冲在疫情防控第一线。

“因为全世界都在关注埃博拉,我们自然也不例外,我每天都在看,不仅仅看数字的上升,更关注最新的研究资料,最新的病情治疗方案,当然也在观察西方国家对病例的研究,肯定有值得我们借鉴的。”杨鹏说。

一直关注埃博拉的杨鹏绝对没有想到,自己会和“埃博拉”那么近。

8月13日,杨鹏接到国家卫计委紧急通知,将与两位临床专家组成公共卫生专家组,两日后出发前往几内亚,承担埃博拉疫情防控救援任务。那一刻,杨鹏自己有些吃惊,虽然是传染病防控专家,但是自己没有做过国际援助,也没有去过非洲。他的家人听到这个消息,情绪波动很大,尤其是母亲,因为天天看新闻里讲埃博拉,所以一听说儿子要去,当时就哭了,非常担心他的安全。

杨鹏一方面做好家人的情绪安抚,一方面也陷入了深深的思考。除了埃博拉,西非地区疟疾、黄热病等传染病肆虐,如果没有疫苗防护,危险可想而知。因任务紧急,杨鹏在第二天上午紧急接种了黄热病疫苗。“其实,这个时候打疫苗基本上也没什么用,因为大约要到半个月后才能有保护作用,而其他疫苗注射,因为不同疫苗接种有间隔期要求,全都来不及打了。”对于杨鹏来说,此次非洲援助,很多都是不可预计的,包括归程也是未知数。

“我是和中国第24批援非医疗队一起出发的,除准备了常规防护用品、药品、行装等物资,又针对埃博拉疫情,增加了氯制消毒液等。”杨鹏说。

8月15日晚上9点,中国医疗队员和公共卫生专家组在机场集合,举行了一场小型的欢送仪式。这样的仪式杨鹏是第一次经历,这样的场面让他热血沸腾,而他也是唯一一个没有家属送行的出征者。历经25小时,跨越亚、欧、非三洲,北京时间8月17日凌晨1时,公共卫生专家组和医疗队抵达几内亚首都。

下飞机之后,到达驻地的杨鹏深深吸了口气,现实和自己预计得差不多,这里的天气也和北京差不多,但是几内亚贫穷落后,很多人吃不饱饭,更谈不上健康,可以说是“贫穷与疾病相伴”。街区随处可见垃圾污水,各类烈性传染病高发,与当地人的收入相比,物价很贵,医疗费更贵,人们不看病,因为看不起。

大部队抵达的第二天,当地时间凌晨3点,杨鹏已经投入“抗战”状态,“完全没有休息,立即发信息给北京的同事要防疫资料(当地和北京时差8小时,北京时间是上午11点)”。杨鹏说去的时候根本没有时差的概念,那时候最重要的就是抓紧时间把当地疫情防控方案写出。

“很多人知道医疗队在前线是参加救治工作的,那么公共卫生专家的任务是什么?”面对记者的疑问,杨鹏说,“我们的主要工作任务是对当地疫情现状进行了解、风险评估和分析,以及感染控制,搜集第一手的疫情资料,对治疗工作进行指导,并通过病例的分布情况进行关联性分析,还要对我国驻非工作人员进行科学防控指导。回来后,为国内今后可能需要开展的防控工作提出建议。”

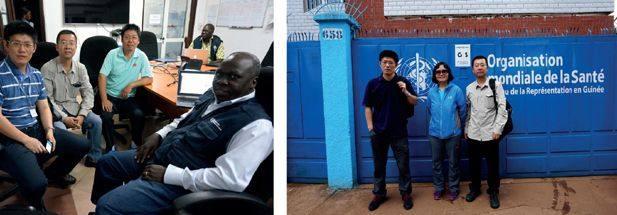

杨鹏和另外两名专家统一行动,他们尽己所长投身到防疫工作中,中几友好医院和中国驻几内亚大使馆是他们的“战场”。

杨鹏往国内发回了在几内亚的工作照片和说明:进出中几友好医院都有严格规定,必须从左边门进、右边出,利用当地有限的资源。每位进入医院的病患、医护人员、工作人员进门都必须洗手,设施是脚踩的,里面加入了氯制剂。医院门口一间小小的黄房子里进行严格的发热筛查,工作人员用手持体温仪对进入者进行检测,体温37℃以下才允许进入医院。在当地医院、宾馆、银行等公众场所都贴出了关于埃博拉疾病识别以及正确洗手的宣传画。此举对防护措施几乎为零的当地居民来说无疑起到了“保护层”的作用,一定程度上降低了感染风险。

此后的若干天内,北京时间每天早上7点,几内亚时间深夜11点,忙碌了一天的杨鹏都会发回工作动态信息:

今天专家组和医疗队搬到驻地,下午对驻地进行彻底消毒。几内亚黄热病、疟疾、霍乱等传染病高发,蚊虫防治尤为重要。大家全副武装,防护服、口罩、手套、护目镜,背着几十斤的消毒器具工作一下午,都累坏了,护目镜里都是雾气,衣服也被汗湿透了,但这可比禽流感时给密切接触人员做流行病学调查和采样轻松多了。

今天给一个中资企业做埃博拉防控与健康知识培训,前两天在停电间隙收集整理的材料都用上了,对我国驻非工作人员进行科学的防控指导很重要,因为恐慌比疾病影响大。

……

其实,中国医疗队的到来,除了给几内亚民众带去了希望,也让在几内亚的中国人感到了踏实,这比给多少安慰话都来得实际。而杨鹏给中资企业做了几场埃博拉防控与健康知识的培训,用科学知识为他们消除恐慌,给他们吃一颗定心丸,因为恐慌比疾病影响大。

在几内亚的32天里,虽然日子很辛苦,随时有感染烈性传染病的危险,睡觉的床上有咬人的蚂蚁,吃不上新鲜的蔬菜,但是杨鹏也收获了很多感动。

虽然身处万里之遥的异国他乡,虽然疫情肆虐,但几内亚人民对中国人的信任、友好与认同让杨鹏感受到真情和温暖,也给他们的工作提供了很多便利。走在路上,只要当地人见到杨鹏,无论男女老少,都会笑着向他打招呼,就连两三岁的孩子都会用法语或汉语对他说“你好”。

“我很敬佩这几十年来到几内亚的一批又一批医疗队员,在恶劣的环境和艰苦的条件下,克服重重困难,每天救治大量病人。除了人道主义和国际责任之外,也是中非友谊真情的体现,这是真正的大爱!”杨鹏说,“中国13亿人口,解决了温饱问题,解决了教育和医疗问题,还可以对兄弟国家伸出援手,我为国家自豪!作为一名中国的公共卫生人员,我更自豪,因为我可以帮助当地人,我们的到来,能为当地的疫情防控带来希望的曙光,我也尽最大的努力,为当地的埃博拉疫情防控做出北京公共卫生专家、中国公共卫生专家的贡献。”

在按原计划离开几内亚的当天上午,医疗专家组还在做培训,要站好最后一班岗。回国转机途中,因为法国航空公司员工罢工,他们转乘国航,在巴黎机场候机15个小时,在那里,3个人抓紧时间完成了总结报告并发回国内。“这才算圆满完成任务。”杨鹏说。

援非32天之后,杨鹏回到了祖国的怀抱,在经历了短暂的观察期后,重新投入到工作之中,而时刻关注埃博拉疫情是他不变的日程。对于杨鹏的表现,疾控中心领导说,“杨鹏有坚实的专业功底,取得了一些防控大规模流行传染病的经验,工作积极严谨,责任意识和大局观念极强。此次援非,他把这些经验带到疫区发挥作用,能体现北京疾控的水平和能力。”

刘东磊:疫情中体现中国力量

和杨鹏差不多时间,北京市疾病预防控制中心免疫预防所专家刘东磊也接到了援非的任务。

虽然他曾在SARS、甲流、禽流感等传染病暴发时冲在疫情防控第一线,还参与了北京奥运会、建国60周年庆典、印度洋海啸医疗救援等重大公共卫生保障和援助工作,但是他在接到任务的那一刹那,还是有些忐忑不安,毕竟在埃博拉疫情的新闻铺天盖地,西非疫区局势动荡不安的时候,几内亚到底是什么情况?他实在没底。

相比较杨鹏的匆匆上阵,作为第三批援非的公共卫生专家刘东磊因为有一个月的准备时间,前期工作做得相当充足,除了基本的防护设备,连防蚊虫的药也都带上了,在这一个月内,陆续接种黄热病疫苗、霍乱疫苗、流脑疫苗。

而最让刘东磊踏实的是在杨鹏回国之后,他们做了一个详尽的交流,明确了自己到达几内亚之后的工作和任务,以及注意事项。

2014年9月20日早上,作为卫计委派驻几内亚的第三批专家组的成员之一,刘东磊一行三人从北京出发了。因为埃博拉疫情爆发后,很多国家都暂时中断了通往西非的航空线路,他们辗转三段航程,于当地时间9月21日凌晨3点(北京时间21日中午11点)抵达几内亚首都科纳克里。

在中国大使馆和中国驻几内亚医疗队的帮助下,他们很快了解了当地疫情,并与当地有关部门成功接触,顺利开始工作。

“在几内亚,我们的主要任务和之前的杨鹏差不多,就是对中国驻几内亚医疗队、中资企业和当地华商开展针对埃博拉的培训,包括如何预防、主要症状是什么、如何早期筛检、发病后如何就医以及疟疾等当地重点传染病进行培训,并争取收集到埃博拉病例的相关流行病学资料和临床资料。更好地制定与完善当地华人埃博拉防控和救治应急预案,同时也有助于我国相关防控措施的制定和更新。”刘东磊说。

刘东磊到达几内亚的时候,当地疫情比较平稳,这样的现象让不少人认为几内亚疫情出现拐点的时间已经到来。但事实证明,这种想法有些失算。当地宣传力度不断加大的同时,有关部门也在疫区逐门逐户地开始进行主动搜索,很多居住在偏远山村的病例就这样被搜索了出来,疫情又有所回升。可见在疫情发展地区,不能盲目乐观,数字的下降可能是因为一些病例没有被发现,而尽可能找到病例是控制疫情扩散的前提。直到他们离开几内亚时,发病患者人数仍处于较高水平,丝毫没有看到下降的拐点。其实随着疫情不断加重,早在10月初世界卫生组织就做出预测,与非洲交往密切的国家,发生病例输入的风险几乎不可避免。

几内亚有两万多华人,疫情发生后,许多人都离开几内亚回国了,但还是有7000名中国人在坚守。中国不断派来防控埃博拉的专家,大使馆定期举办埃博拉等重点传染病的讲座,给当地中国人带来了巨大的心理支持。在当地一直没有华人发病,这就是个奇迹。当地的中资机构、中餐馆、中国人开设的酒店超市甚至中餐馆的门口都放置了洗手池,洗手的习惯将通过接触传播的风险降低了,并有专人负责体温测量,体温正常者才能进入。这再次证明了埃博拉疫情还是可以防控的。但感染风险仍在,那些从埃博拉肆虐的国家回国后发病的风险也同样存在。

虽然疫情已经持续一些时间,关于埃博拉的宣传也在开展,但在几内亚,尤其是在比较偏远的地方,老百姓中还是有一些谣言和不科学的言论的。有人认为埃博拉不是一种病毒,而是某种化学药物引起的;还有人说:治疗埃博拉的药物有毒,就是让服了药的人死亡,这样传染源就会消失。还有些居民会上报虚假死亡以便领取政府发放的丧葬金。

非洲的丧葬习惯是导致埃博拉疫情传播的重要因素,他们抚摸、亲吻逝去的亲人,这都是传染的途径,当地部分居民为了坚持丧葬习俗,袭击了帮助掩埋尸体的红十字会的工作人员,甚至在恩泽勒科勒地区还发生了当地医疗卫生人员不幸遇害的恶性事件。可以看出,在疫情防控的过程中,正确的宣传教育绝对不可或缺。这些谣言都需要通过主流媒体包括电视、广播的宣传,及发动当地民众和各种NGO组织的宣传来破解。这次的疫情防控绝不仅仅只是个医学问题,也不仅仅是一次公共卫生危机,而是一次社会危机,一次人道主义危机,一次经济危机,对非流行区的国家亦构成了国家安全的威胁。

为了这次的埃博拉疫情,世界卫生组织、联合国儿童基金会、世界粮食计划署、美国疾病预防与控制中心(CDC)、无国界医生组织等成立了亚区域埃博拉疫情协作中心(SEOCC),定期召开电话会议,分析西非流行国家(利比里亚、塞拉利昂、几内亚、塞内加尔、尼日利亚、刚果金)的疫情。目前三个国家(利比里亚、塞拉利昂、几内亚)疫情比较严重,相比另外两个国家,几内亚政局还算平稳,有完整的政府体系,这些都是控制疫情的优势。但是,由于几内亚人有很多亲属居住在利比里亚和塞拉利昂,人员往来频繁,在另外两个国家发生战乱时,就会有大量难民逃亡到几内亚,所以,几内亚的边境几乎不设防,这给疫情控制增加了难度。几内亚全国仅有2个埃博拉治疗中心(科纳克里和盖凯杜)和1个埃博拉转运中心(马桑达),盖凯杜和马桑达均属于三国交界的区域,也是几内亚疫情最严重的地方。

东卡医院和中几友好医院是首都科纳克里最大的医院。东卡医院在市中心,中几友好医院位置较偏远,是中国和几内亚友谊的象征,医院从大门到诊室标示都是中几双语的。在中国的支持下,医院准备建立疟疾治疗中心,届时将成为首都甚至全国最大、最专业的疟疾治疗地点,考虑到医院的人员、物资配备等方面因素,医院并没有收治埃博拉的计划。

“从9月底开始,在SEOCC的会议上,塞拉利昂在汇报疫情进展时不断提到了中国的名字,中国在塞拉利昂设立的实验室,为当地提供了大力支持,塞拉利昂官员对中国的援助表示认可和感谢。中国大使馆也通过对几内亚政府官员的需求调研,准备再次向他们援助物资。当听到那边的人对中国的肯定和赞扬时,我真切地感觉到中国的强大。而这个时候我也深刻地感到了一种骄傲,那是在国内怎么都感受不到的骄傲。就像别人在感谢和表扬你的亲人,你由衷的高兴。”刘东磊说。

刘东磊在当地工作了20天,以到世界卫生组织听取SEOCC的会议为主。他在每周一、周三、周五的例会上与当地政府官员建立了联系,通过邮件联系能得到当地的疫情防控动态;在当地政府及中国大使馆的帮助下,去东卡医院、MSF管理机构、中几友好医院,实地调研当地的防控措施、应对能力,了解物资需求,以便提供更有针对性的帮助。

刘东磊回国后,依然严谨遵循着隔离观察原则,不出门买菜、不叫外卖,他在网上和同事们开玩笑说:“哪儿都不去,谁都不见,不发烧、不腹泻、不呕吐,朋友们放心。觉得方便面挺好吃的。”

说起在几内亚工作的日日夜夜,他有很多感触:“由于疫情的缘故,在几内亚首都科纳克里的大街上,几乎看不到外国人,对国家经济必然产生很多影响,但当地老百姓依旧平静地生活,随处可见踢足球的孩子,路边坐着边喝咖啡边聊天的当地居民,他们向我打招呼,用汉语向我问好。安详的民族性格,让人敬佩。最让我感动的是当地的医护人员,以及无国界医生的救死扶伤的精神,他们真的很忘我,希望埃博拉疫情能够早日得到控制,希望当地居民的生活永远平静、祥和。”

(感谢北京市疾控中心对本文大力支持)

责任编辑 张小华