建筑是有价值观的

柴爱新张倩

2015年世界博览会将在意大利的米兰举行,现在中国馆方案的建筑设计部分已经基本完成,这也是中国第一次在海外的世博会上建造自己的独立国家馆建筑。

陆轶辰,负责米兰世博会中国馆建筑设计的主持建筑师,是个“70后”,2013年他和清华大学美术学院的设计团队(包括了景观、展陈、室内、标志与吉祥物设计团队)设计的“2015年意大利米兰世博会中国馆”在两轮的国际投标中,获得了第一名,由此得以主持此次中国馆的建筑设计部分。

近日,《瞭望东方周刊》对陆轶辰进行了专访。

“希望的田野”上的麦子

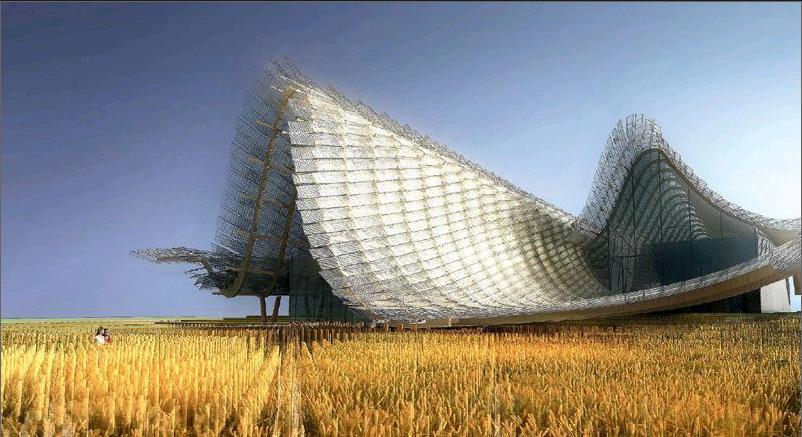

2015年米兰世博会的中国馆将是除意大利馆之外最大的一个国家馆。此次米兰世博会的主题是“滋养地球,生命的能源”,而中国馆的主题是“希望的田野,生命的源泉”。

《瞭望东方周刊》:“希望的田野”,这个主题是谁提出来的?你们怎么理解?

陆轶辰:主题是由中国国际贸易促进委员会定的,他们受国家委托代表中国筹建并运营中国馆。

“希望的田野”包含两层意义,“希望”属于上层建筑,未来大家想得到什么,期望达到什么程度;另一层是“田野”,反映中国农业文明。

接下来,我们进一步落实概念,把整个展陈分成了“天、地、人”三部分,“天”被表达成一个延展开的中国传统的坡屋顶;“地”是一片景观麦田,从场馆入口一直铺到场馆内;“人”则表现在游客的行为上,包括了游客与各种交互装置、实时动画、3D垂直影像、影音区域的互动,人可以在场馆里充分体会各种关于中华农业文明的丰富内容。

进入中国馆的流线是渐渐下沉的,游客不知不觉地慢慢融入“麦田”,然后通过一个长长的坡道向上进入二层,回望来路,会突然意识到刚才是走在一片麦田里面!而麦田顶端将是一片由LED组成的动画场景,播放着来自中国的山河地貌。

《瞭望东方周刊》:这个场馆的外形是什么样的?

陆轶辰:屋顶是类似中国传统屋脊的一个坡顶,南侧形态是以云和山的形式模拟的群山效果,北侧形态则是以北京的城市天际线勾勒出的一个硬边。所以从南边看上去,是一层层群山的轮廓,从北面看,是中国的城市边界线的形象。传达的一种观念是,国家的发展离不开农业与城市的和谐共存。

屋顶是用竹子编制的,金色的阳光会从竹片缝隙里漫射进场馆内。这些竹子在意大利经阳光暴晒了之后,慢慢会变成金黄色。当时有领导提出用琉璃瓦,但我们考虑到,用琉璃瓦在国外做一个这样的房子,让人感觉好像在以帝王的身份去展示国家形象,所以我们建议用竹子替代,同样是金色,但竹子是可持续的、环保的。外国人一看竹子就可以想到亚洲,想到中国。

大尺度的现代化大楼是反人类的

《瞭望东方周刊》:2010年上海世博会的中国馆,好像对那个设计一直有争议,你怎么看?

陆轶辰:我觉得上海世博会的中国馆体现了那个时期的国家需求。比如大红色的斗拱,像世纪大道一样的很宽的过道,这种设计把国家馆的地位抬得非常高,所以你进去的时候,需要一个崇敬的心态,不会让你觉得很亲切、开放。

《瞭望东方周刊》:建筑还有价值观问题吗?

陆轶辰:有。传统的庙堂式的建筑,比如故宫太和殿,让人一步步从台阶走上去,产生的是一种朝拜的心理。但是现代建筑强调与人的契合,就要让人直接、自由地走进去,人是建筑的一部分。

《瞭望东方周刊》:有些城市,比如香港的建筑很人性化,它会留下方便行人的路口和过街通道,让人活动起来更方便舒服。而有些城市,比如北京,有些建筑为了进门,你有可能要绕着整个建筑群转一圈,多走几千米。你觉得这种设计,是不是价值观的问题?

陆轶辰:是有价值观的因素。但它首先是一个规划的问题,其次才是一个建筑问题。

北京整个大的格局是按照前苏联的模式来进行规划的,它的尺度,建筑和马路之间退线的关系,并不适合行人。而香港,它的城市尺度会让人感觉更舒服,因为它考虑到了人在街上走的感受。

做建筑的时候要考虑到规划。形态上要明确自己在规划中的身份,建筑不一定是主角,让使用的人做主角。给人尽量多的空间,让人去享受建筑。但从根本上解决你说的问题还是要靠规划。

《瞭望东方周刊》:现在各个城市为了建地标,都拼命盖高楼,有这个必要吗?

陆轶辰:有个朋友说过,所有超高层都是纪念碑!大量在建超高层的背后,除了炫富心理,还有的就是建纪念碑的潜意识在作祟,尤其是一些企业或政府,他们很想建一些东西来纪念自己的成绩。古代人们可以刻石碑纪念,在现代的钢筋水泥时代,就想盖一座摩天楼地标。

我自己不太喜欢做超高层建筑,即使是做的话,我也希望能跟城市环境更好地对话,能让人享受这个建筑,而不是仅仅盖一个摩天大楼来体现城市的意志,或展现开发商的意识。

《瞭望东方周刊》:北京西直门的三个椭圆形的商城,你觉得这样的建筑合理吗?

陆轶辰:它是一个法国设计师设计的。中国这个市场太宽容了,一些外国设计师在他们自己国家做的建筑,都是让人喜欢的小房子,但一到了中国,承担这么大的建造量的时候,他们盖出来的房子就有点奇怪了。

我在耶鲁的时候跟建筑师隈研吾聊,他做的北京三里屯南区的综合体的总面积,比他之前在日本盖的所有房子的面积加起来都要大。我知道他想努力地做好这个大建筑,但他无法像在日本做小建筑一样把质量控制到完美。这种大尺度的现代化大楼是反人类的,没有谁能把它做得很好。

一些境外建筑师事务所在刚进入中国市场的时候都很当回事,很注意自己品牌,比如上海金茂和北京的国贸都做得很精彩;而现在这些年,对数量的追求稀释了建筑设计。我认识的一个建筑师,研究生院刚毕业就接手了一个沈阳的大型综合体带3栋超高层,做这个项目时,他就只带了两个实习生。

真正的好房子是天生丽质的endprint

《瞭望东方周刊》:中国为什么会找那些大设计托拉斯来设计这些项目呢?

陆轶辰:不得不承认,大型商业设计公司的优势在于可以保证整个建造体系的实施力。但这些建筑大多数只是商业性的复制,不是可以改变人们生活观念的作品。最后给你一个可以使用的楼,70分的设计,但可以保证你的出租率,商业入住率。

《瞭望东方周刊》:你觉得这主要是商业因素在作怪吗?

陆轶辰:充斥了高楼大厦的城市其实是一种不太健康的状态。有时候是因为这个国家经济发展得非常强盛,或者说某个经济体需要大量的投资,在那种情况下,不是建筑师可以改变的。

它对西方来说也是一场噩梦,你能想象美国在盖那些高楼大厦的时候对欧洲产生了多大的冲击吗?它是一个现象,会在膨胀之后慢慢收敛,沉淀下去。

中国这种大规模的现代化建设可能需要几十年的时间去沉淀,让老百姓去自发地调整他们的社区,用好的生活品质来慢慢弥补现代建筑的缺憾。

《瞭望东方周刊》:但是这个积淀的成本太高了,城市建筑不可能反复推倒重来。

陆轶辰:是的,现在中国一些房子盖的速度太快了,比美国更加粗制滥造。

举一个例子,比如“装修”这个词,在美国是没有“室内装修”概念的,更多地称呼为室内陈设设计师,做布艺、家具、配色、陈设等软设计。为什么在中国会有室内装修设计师呢?因为中国做建筑基本做了半成品就等于做完了,那么,从里到外全是破绽怎么办呢?于是只好从里到外全给封上,如果你有钱就用大理石,没钱就用石膏板,石膏板做完后再收脚线。就像是骨骼实在是太丑了,要整容,垫鼻子,垫脸,整完了之后,再化妆,画个眉毛,再打个粉底,都是假的。

真正的好房子是天生丽质的,它放在那儿就是好。“室内装修”在国外听起来是很奇怪的。

建筑师的理想与现实

《瞭望东方周刊》:建筑师的社会责任是什么?

陆轶辰:在欧美,大量建筑师、设计师都是左翼的。左翼更平民化。在美国的研究生院里所有教的属于建筑师的理想都是为平民、为社会服务,而不是为开发商或政府服务。

但问题是,一旦毕业了,你遇到的项目除了政府项目就是开发商项目,那些抱负是没法儿实现的,因为你不可能只躲在山沟里盖房子。所以没有百分百的理想主义,我的老师弗兰克·盖里给我的建议就是,你可以在你的专业范围里面把这些事情处理到最好。

《瞭望东方周刊》:你说在国外很多设计师都是左翼,那中国的设计师是什么?

陆轶辰:我当年在中国建筑设计研究院工作的时候,专门看过中国七八十年代的一些建筑杂志,里面谈的都是怎样为社会作贡献,怎么盖社会性的房子;但从九十年代开始,一下子变成了怎样最大程度地带来价值,怎样让开发商接受你的建筑“产品”。

在中国,目前有自我意识的设计师相对来说还很少,更多的还是为生活奔忙,或为行业的大趋势所裹挟的。

《瞭望东方周刊》:说白了,要么听政府的,要么听开发商的?

陆轶辰:对。在这种情况下,设计师没有跟业主平等对话的机会。但通过努力和坚持,如果他们接受了你的设计或认可你的职业素养,你可能就有一些话语权来改变一些事情。如果你跟他们对着干,他们马上就会找另一下家,结果可能会做一个更烂的东西出来。

对建筑师来说,做一些盈利目的小的项目,更能发挥想象力和设计能力。

《瞭望东方周刊》:最近一些年,北京的不少大型建筑都是请外国设计师设计的,好像建筑师行业,也是外来的和尚会念经。

陆轶辰:这有几个方面的原因。首先,从整个行业水准来说,包括设计师的经验、工人的素质、施工质量,以及整个建造过程的规范性,发达国家的体系比中国完善;其次,可能开发商要买一个牌子。有开发商朋友跟我说,“其实我们是导演,我手里有大牌,有龙套,有前途无量的新星,我们明白什么样的片子上什么样的演员。”endprint