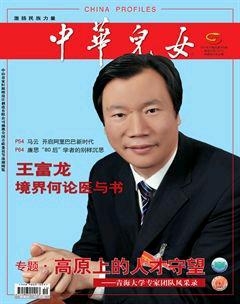

王富龙 境界何论医与书

陈晰

采访王富龙博士,是在一个夏日午后。他的办公室里飘洒着淡淡墨香,壁上悬挂着他的丹青作品“茶禅一味”,让人原本浮躁的心情瞬时平静下来。眼前的王富龙年轻却沉稳,笑容谦和,语言质朴,却处处闪烁着哲理与智慧。

在中医界,“出名要趁早”并不容易,王富龙却做到了。成长于中医世家的他,自小聪明勤奋,博览医书,二十多岁时因攻克了被称为“世界四大顽疾之一”的癫痫病而轰动医坛。

王富龙将中医与现代医学结合,自成体系,重视患者的自愈能力,被患者誉为“处方未下,病已去半”。行医二十多年,他已医治好众多的疑难病症,为老百姓义诊上万人次。在医学之外,他对儒释道等中国传统文化亦有深厚的功底,并将之运用到中医治疗中,以运用中药治疗心理疾病而见长。

从三十岁时当选“中国十大杰出青年”,到连续担任第七、八、九、十、十一届全国青联常委,年轻的王富龙不仅医术高明、医德高尚,更勇于担当社会责任,积极投身公益事业。如今,他醉心翰墨,笔耕不辍,又以一手漂亮的书法在书坛崭露头角。

无论治疗身体疾病还是解决心理症结,无论是行医还是写书法,在王富龙看来都是一脉相承。既要深入钻研传统,又要融会贯通灵活运用,最重要的是,要以一颗善良的心去做每一件事。

立志悬壶

王富龙一直记得2012年5月4日那一天。

春日的北京春意盎然,他被一种特别的幸福鼓舞着。纪念共青团成立九十周年大会在人民大会堂隆重举行,王富龙受邀参加。他没想到自己竟然被安排在第一排,直接跟中央领导同志在会议前一一握手。激动的时刻到了,胡锦涛、习近平、李克强等首长健步走来,远远地向他伸出手说:“富龙,你好!”他紧紧握住首长的手:“首长好!谢谢首长关怀!”。王富龙感慨地说:“首长曾经接见过我几次,但他们日理万机,能记住我并叫出名字来,让我倍感温暖!我只有刻苦钻研,帮助更多的患者解除身体和心灵上的痛苦,才对得起首长的关心。”

王富龙出生于松花江畔的一个中医世家。童年时代,父亲就要求他把唐代大医孙思邈《备急千金要方》中的“大医精诚”篇熟读背诵,牢记在心。

“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦……”从懵懂时起,这种身为医生的行为规范,职业道德的最高境界,已经深深地印在他的脑海里。

小时候,家里来来往往找父亲治病的人很多,他和哥哥、弟弟亲眼看到很多人从被疾病折磨得痛苦不堪到重获健康的轻松喜悦,深深感受到了中医的神奇:为什么一张小小的药方有那么大的力量?那些草木金石是如何治好病的呢?在好奇之余他也下决心,将来也要成为一名医生,帮助父亲治疗更多的病人。

理想就像种子在他心中慢慢萌发,为普天下的苍生解除病痛逐渐变成自己内心的宏愿。由于家中的便利条件,他开始品尝各种各样的中药,并记住它们的“四气五味”属性。上初中以后,他开始在父亲的指导下攻读医学典籍,把《汤头歌诀》、《药性歌括四百味》背得滚瓜烂熟,慢慢地对临床用药开始略有所懂。中药的神奇效果更加坚定了他成为一名大医的信心。

攻克癫痫

谈起自己早年在癫痫病上的研究成果,王富龙说自己没有想到癫痫病在二十一世纪会成为东西方社会关注的焦点,下决心进入这个领域其实是出于一次偶然。

12岁时,一次放学路上,王富龙看到前面很多人围成一圈,好像中间出了什么事。他好奇地挤了过去,拨开人群,面前的情景让他吓了一跳:只见一个四五岁的小女孩躺在地上,四肢抽搐,口吐白沫,一副痛苦不堪的模样。

“她怎么了?”王富龙焦急地问身边的人。

“这是羊角风,没治。”旁边的人叹了口气。

过了一会儿,小女孩恢复了神志,艰难地站起来走开了。但她痛苦的神情却一直在王富龙脑海中挥之不去。

他跑回去问父亲什么是“羊角风”。父亲告诉他:“这是癫痫病,世界四大顽症之一。到现在,世界上依然没有很好的治疗办法。”

父亲的话让王富龙感到无奈。对这种病,竟然如此多人都束手无策!或许是天性使然,王富龙有一颗敏感的心,别人的痛苦总是使他的内心感到煎熬,这也成为他献身医学、攻克顽疾的最大动力。

血气方刚、踌躇满志的王富龙决定拿癫痫“开刀”了!然而,这又谈何容易?要攻克被称为“神经系统癌症”的癫痫病,注定是一条漫长的旅途。王富龙凭借不懈的勤奋,以优异的成绩考进了医学院,为实现自己的梦想迈出了关键的一步。在学校,他加倍苦读,翻阅无数医药典籍文献,查读大量癫痫病治疗的资料,记下一本又一本厚厚的笔记……

从医学院毕业后,为了保证研究课题的时间,他大胆决定,创办哈尔滨市杏林癫痫病研究所,他的举动得到了父亲支持。就这样,王富龙一边遍览古今中外的医学典籍,一边分析病理,他不拘泥于传统中医对于癫痫的门派理解,试图用一种统合的方法来治疗这种疾病。终于,有一次在翻阅《黄帝内经》时让他找到灵感。

《黄帝内经》中有记载:“癫痫者,痰邪逆上也。”王富龙由此分析癫痫病是由痰邪引起的。所以,治疗的根本是化痰,由于脾为生痰之源,故健脾是关键。

基于此,他对上千种中草药的疗效和功能做了系统研究。其中很多种是他亲口尝过才评定其药性的。与此同时,5000多种民间药方和验方进入了他的信息库。当然,他也充分利用现代化的医学手段,通过计算机融汇、比较、分析、归纳、综合,最终筛选出了20多个方剂和100多种最佳药物。药物交由哈尔滨医科大学药理教研室,经试验,其有效性和科学性得到充分验证。

这一成果让医学界和新闻界都随之沸腾,一时间,王富龙的名字也成了“新闻关键词”。全国各地的癫痫患者纷纷赶到王富龙的医院求医问药。不管男女老少,王富龙一律热情接待,积极治疗。为了帮助更多的患者摆脱癫痫病的折磨,他勤奋努力,不辞劳苦,为患者服务。

1996年4月在美国拉斯维加斯举行的第三届世界传统医学大会上,来自中国、美国、日本等20多个国家和地区的医学专家和权威齐集。时年32岁的王富龙作为会场中最年轻的代表荣获唯一金奖,再度证明了中国中医药在治疗疑难杂症方面的独特功效,为祖国赢得了荣誉。endprint

随着病人越来越多,王富龙也意识到:仅仅靠自己一个人,天下的癫痫患者是治不完的,唯有将积累多年的临床经验公布于世,才能让更多的患者受益。为此,他先后撰写了《癫痫病中医临床研究》,《癫痫病分型诊断与治疗》等13部医学专著,发表学术论文“中医中药治疗癫痫新进展”等近百篇,取得了15项科研成果,其中有4项科研成果获国家专利。在治疗癫痫病的领域,王富龙已经令人信服地登上了金字塔的顶端。

上医医国

谈起为医的三个境界,“上医医国,中医医人,下医医病”。王富龙解释到:“古代上医,都是心系国家和社会,他们的学识和智慧是可以为国家建言献策、除患祛弊的;中医,是把人作为一个整体,从身心互动关联的角度来调理诊治;下医,多数为就病治病,也就是常言所说头痛医头脚痛医脚。”

王富龙也一直提醒自己,不能做一个只知道治“病”的医生,而要心系患者,心系社会。作为全国青联常委,他经常参与全国青联组织的公益活动,送医送药进社区,下乡义诊,为缺乏医疗条件的弱势群体带去健康和希望。

2004年2月,他随全国青联志愿者“三下乡”服务团到山西灵丘县开展义诊活动。当天,王富龙和其他几位专家一口气为300多人进行了义诊。晚上返回县城,王富龙正要吃饭的时候得知附近有一个病情严重的患者需要治疗,他马上动身赶到他的家里。“那是个20岁左右的男孩,因长期的病痛失去正常生活能力。男孩的父母都患有心脑血管疾病,行动不便,一个没有成年的妹妹在照顾家庭……”王富龙详细询问病情,进行诊断,临走时又把身上仅有的500元钱留给他们。之后的三年期间,王富龙一直通过团组织,为这个男孩提供免费的治疗药物。目前这个男孩恢复得很好,生活可以自理,可以和人正常交流,也可以主动帮助家人做一些事情了。

无论工作多忙,对于这些公益活动他从未推辞,总是慷慨地付出自己的时间和精力。至于为患者免费提供了多少药品,更是无法计数了。义诊和捐赠是王富龙多年来发自内心的愿望和行动,二十多年从未间断,而且越做越有劲头。他说,“参加这些公益活动,不仅仅是一种付出,更是一种机会,既是锻炼自己的机会,也是发挥自己的才能为老百姓服务的机会。”

由于在医学界的突出成就和出色的社会担当,王富龙获得不少荣誉与头衔:1993年开始享受国务院政府特殊津贴;1994年当选中国十大杰出青年;1999年获得全国“五一”劳动奖章;2009年荣获国家技术发明二等奖;中国宋庆龄基金会理事;中国青年科技工作者协会常务理事;中国国际友好联络会理事;中国中医人才研究会理事长;中华中医药学会常务理事……

对于一个年轻的医者来说,获得这些“重量级”的荣誉与头衔可谓十分难得。荣誉当然是动力,但看到患者根治顽疾,重获健康的那一刻,王富龙才是最快乐的。

对“心症”下药

成名之后,鲜花和掌声一起涌来。王富龙却没有变,仍然是那个安静而有些内向的青年。他不喜欢各种饭局应酬,最爱的仍然是埋首书斋,诵读经典。从佛经、儒典到老庄,在对传统文化的回归中丰富和完善自我。

他发现,中医与儒释道等中国哲学一脉相承,有着不可割裂的关系。而对传统文化的研究,更让他领会到中医“医人”的高妙之处。人是一个身心相互作用的整体,身体上的病痛和人的情志心态密不可分。因此医生不能只针对身体上的病症下药,更要对”心症”下药,保持良好的情绪心态,对身体健康大有裨益。

比如失眠,是困扰很多现代人的身心问题。王富龙经过潜心研究,把中医临床与西方心理学结合起来,主张“身心同治”。他将多年的研究成果凝结成一本书《与失眠者聊天》。

虽然著述颇丰,学术著作已出版了不少,但这本通俗读物却最难写。他形容写书的过程如同“十年磨一剑,然后再将自己最心爱的剑投入一个大熔炉之中,为适应时代的需要而铸造出了一把利刃——干将。”正如他将深奥的文化哲学,各家学说融会贯通,再以通俗易懂的语言向读者娓娓道来,指导他们关注内心的感受,减轻外来的困扰,发现内心的智慧,从而获得健康快乐的人生。

《与失眠者聊天》一经出版便持续畅销,至今时隔数年,仍有患者打电话给编辑部或者给他发邮件反馈良好的效果。

醉心书法

在医学领域取得令人瞩目的成绩后,如今已入不惑之年的王富龙又因另外一个身份为人所熟知,那就是书法家。“对于书法,是从被动到主动,现在割舍不开了。”王富龙笑着说。

对于书法,王富龙接触得很早。从小翻读线装医书,里面飘逸俊秀的字体就让他爱不释手。多年来,他也一直保持着读帖、看帖、临帖的好习惯,即临二王、颜真卿、赵孟頫等历代名家书法作品。

“过了40岁以后,越来越想让内心平和下来、把生活的节奏放慢一些。”正是这样的想法,让王富龙更是投入对书法作品的研究和创作。而他没有想到的是,这个爱好让自己获益如此之大。

身为“名医”,很多人知道他为无数患者带去健康,很少有人知道他为了别人的健康牺牲了自己的健康。每天早上七点就开始出诊,一直到下午一点半,这中间不要说吃饭,经常连喝水的时间都没有。下午把一天的工作情况整理成病历。晚上还要看书写文章,经常忙到深夜。

在痴迷上书法之后,不管多忙,他每天总是早早起来写上一会儿。数十年如一日,他的内心更加安静平和,身体更健康。这让他意识到,书法作为中国传统文化的瑰宝,确实是调理身心的好方法。

多年的勤奋练习,让王富龙的书法打下扎实功底。他的楷书庄重笃实,圆润遒劲;行书俊秀飘逸、典雅秀丽。刚刚创作完成的一部书法作品《金刚经》,历时半年,长三十多米,细劲工整,字字见功力。他目前正在着手创作书法作品《道德经》,相信这又将是一部佳作。

谈起书法,王富龙兴致盎然,他说,中医与书法同是中国文化体系中的组成部分,有着共同的哲学思想。中医的阴阳五行、辩证施治;书法用墨的枯湿浓淡,用笔的起承转合,也都体现着辩证的哲学和智慧。endprint

现在,王富龙作为北京书法家协会会员,书法多次入选全国、北京市展览,并出版书法集。他说,书法是修身养性的爱好,主业还是中医,自己将始终秉持“大医医心、精诚为民”的宗旨,效力社会。

对话王富龙:

《中华儿女》:练习书法使您的内心更加安静平和,您能不能从中医的角度谈谈书法修身养性的原理?

王富龙:写书法可以陶冶情操,在临帖时和古人对话,心无杂念,是一个静心的状态。古话说,“心动神疲”。内心的躁动会引起精气神的消耗。临帖写书法,精气神是收敛的,不至于外散。《黄帝内经》中“虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来”描述的正是这种精神内敛的状态。精神不向外弛张,真气和元气就不会被损耗,身体的内部就不会失去守护,疾病也就无从发生了。

《中华儿女》:写书法也需要大量的时间,您的工作非常忙,如何能抽出时间?

王富龙:应该说是磨刀不误砍柴工,时间需要合理有序的安排。通过练习书法,陶冶情操,调节体内的精气神,身体好才能更好地为社会服务。与患者的沟通更有耐心,对他们的苦恼、情绪也更能包容。到目前为止,在行医过程中我基本没有与患者产生矛盾。除了医术之外,医生面对患者的心态也是非常重要的,要有耐心,有同理心,以这样的心态来对待他们,就不容易产生医患矛盾。

《中华儿女》:在中医领域您颇有建树和创新,可以说填写了历史的空白。而今天在书法界也经常提创新,请您谈谈对传统文化创新的理解?

王富龙:无论是中医还是书法,都需要持之以恒地继承和创新。中医需要创新,是因为要适应社会的需要。现在的生活条件、社会环境和古时候有差别,疾病也和古时候有所不同。可以说,每一个时代都有自己独特的疾病谱系。因此要在钻研传统医学规律的基础上找到适合现代人的方法。

写书法也是一样,要想自成一派,先要临帖。通过临摹各家名帖打下扎实基本功后,加上自己的性格和悟性,写出来的字肯定会有自己的风格特点,这才是创新。正如弟子规中有一句话:功夫到,滞塞通。古人留给我们很多宝贵经验,只有把这些经验都学会,在继承的基础上才谈得上创新。这与建高楼大厦同理,只有稳固的根基,才能承载起百层建筑的宏伟。离开了继承的创新没有出处,也不扎实。

《中华儿女》:在医学之外,您也广泛涉猎其他的中国传统文化,可否举例简述一下传统文化如何对人的身心健康产生影响?

王富龙:儒释道与医学其实都有相通的地方。比如《金刚经》讲:“一切有为法,如梦幻泡影。如露亦如电,应作如是观。”就是告诉人们,对于自身当前所处的人、事、物等环境不要过于执着,对生活、工作、事业不要过于拼命。过度的操劳和思虑对健康危害很大。现在有些政要和商界成功人士,每天都竭精耗智,看似眼前很有收获,实际上不是长远之计,身心健康往往就是在不知不觉中受损。

《中华儿女》:中国传统文化内容博大精深,您能否为读者推荐一本有助于提高自身素质的书籍?又有哪些经验可以与读者分享?

王富龙:在传统文化中蕴含着很多的人生智慧,不仅是让身体健康的智慧,也是让自己拥有美满幸福人生的智慧。据我的经验而言,学习古人的智慧不能仅限于了解、理解的层次,更重要的是要将这些智慧落实到自己每天的生活中,用经典智慧来指导我们的日常行为。

在众多的典籍中,我建议将《弟子规》当做学习传统文化的入手点。《弟子规》是做人修身的基础,用《弟子规》来规范自身的言行,踏踏实实按照《弟子规》中所倡导的生活方式去做,相信每个人都会收获美满幸福的人生,这个社会将会更加仁爱与和谐。在不断研习传统文化的过程中,我自己也从中受益颇丰。在未来的日子里,我将通过《弟子规》书法作品创作等多种形式来尽己所能为弘扬传统文化做出应有的贡献。

责任编辑 张小华

王富龙书法作品endprint