北京平原区生态清洁小流域建设探讨——以大兴区东半壁店小流域为例

吴敬东,袁爱萍,化相国,陈 杰,常国梁,贾瑞燕,赵安然

(1.北京市水科学技术研究院,100048,北京;2.北京市水土保持工作总站,100036,北京;3.北京市大兴区水务局,102600,北京)

《北京城市总体规划(2004—2020年)》中,将北京市域按地貌、人类活动强度等划分出3个生态区,即山区、平原地区、中心城及其城乡结合区。平原地区是全市重要的生态区域。北京平原地区定位是大力发展设施农业、观光农业、农产品加工等高附加值的农业,形成若干与大环境绿化融为一体的农业区,改善城市总体生态环境。

在山区建设生态清洁小流域10年后,2013年北京实施首个平原区生态清洁小流域建设项目——大兴区东半壁店生态清洁小流域建设。

一、东半壁店小流域基本情况

东半壁店小流域位于北京大兴区东南部,是大兴重点发展的地区,属永定河冲积、洪积平原区,小流域出口汇入新凤河和官沟,最后入凤河,属北运河水系。

东半壁店小流域总面积11.42km2,土地利用以耕地为主,耕地面积671.02 hm2,占小流域总面积的59%;其次为工业用地,面积为205.80 hm2,约占小流域总面积的18%;公路用地、沟渠、水面、农村道路、设施农用地、住宅用地分别占小流域总面 积 的 3%、1%、2%、0.4%、10%、8%。东半壁店小流域包括东半壁店、张各庄、倪家村、辛庄营4个村,总人口3 410人。土壤以黏底轻壤质潮土、夹黏轻壤质潮土为主。东半壁店小流域内植被属典型的针阔混交林类型,主要分布有乔木类、灌木类、草类植物。根据水利普查成果,小流域侵蚀面积为2.14km2,全部为轻度侵蚀,占总面积的比例为18.77%。

二、存在的问题及分析

1.污水排放

东半壁店小流域内已建有污水处理厂1处,位于东半壁店村,该污水处理厂近期污水处理规模为1.5万m3/d,采用改良氧化沟污水处理工艺和机械浓缩脱水污泥处理工艺,处理后污水受纳水体为官沟。污水处理厂设计出水水质为Ⅱ级标准。

小流域内污水来源主要为工业和村庄生活污水,排水体制采用雨污分流制。工业污水达到排放标准后排入污水管道,并输送至污水处理厂进行处理。村庄生活污水量小且较分散,东半壁店村具有污水收集管网和污水处理站;辛庄营村、张各庄、倪村等3个村也建有污水收集管网,但没有污水处理站,污水直接排入附近沟渠。由于东半壁店村、张各庄、辛庄营村、倪家村已完成改厕,由旱厕改造为水冲厕所,增加了生活污水总量。

2.垃圾处置

东半壁店小流域内垃圾主要为村庄、设施大棚区及工业企业区的生活、生产垃圾。随着近年新农村建设的大力投入,流域内实施垃圾密闭化、无害化管理,对垃圾进行分类处理,生产垃圾统一运到镇垃圾填埋场回填;生活垃圾统一运到镇垃圾压缩转运站进行压缩后运往安定垃圾消纳场消纳。

流域村庄内收集设施较为完善,但部分村庄附近沟道内历史堆积的垃圾较多,影响了村庄排水和村庄环境。

3.沟渠状况

凤河支流官沟流经东半壁店小流域,是流域内主要河流,流域排水一部分通过农田二支渠、三支渠等农田灌溉和排涝渠系排入官沟后入凤河,部分排水直接排入凤河,部分雨水也排入流域坑塘。

官沟为凤河支流之一,全长12.20km,流经采育镇区东侧,在采育镇工业区东南汇入凤河。总流域面积48.50km2。官沟最近一次改造时间为1991年,工程规模为20年一遇标准。官沟规划控制蓝线为40 m,两侧各留30 m控制区。

三支渠为现状人工排水明渠,北起采育镇区北侧排水沟,沿规划采发路向南汇入凤河。

渠系存在的主要问题是部分边坡坍塌、淤积,沿线过滤带缺失。坑塘水系不畅、岸坡不稳定造成了淤积,渠系景观与观光园区定位不符。另外,雨水利用有待进一步加强。

4.水土流失与面源污染状况

(1)农田水土流失

东半壁店小流域侵蚀面积为2.14km2,全部为轻度侵蚀。小流域内土地利用以耕地为主,耕地面积671.02 hm2,占小流域总面积的59%,面积较大,农地耕作活动较多,对土壤及植被扰动剧烈,汛期暴雨易发生水土流失。冬春大风季节,由于地表裸露,极易发生风蚀而形成扬沙天气。另外,小流域内水资源较为缺乏,果园灌溉设施不足,制约了当地种植产业的发展。

(2)农业面源污染

东半壁店小流域施用的农药主要有乙草胺、2,4-D丁脂、吡虫啉、毒死蜱、丁草胺、克百威、氟虫氰等,此外,还使用一些其他有机磷类、有机氯类、菊脂类和其他类农药;化肥以氮肥和磷肥为主。据大兴区农业面源污染普查数据,东半壁店小流域化肥施用强度为1 413.37 kg/hm2,大大高于生态清洁小流域化肥施用强度250 kg/hm2的标准,面源污染严重。

三、防治分区与技术措施

1.三道防线划分

结合北京市生态清洁小流域建设构筑“三道防线”保护水源的思路,将东半壁店小流域划分为村镇及产业生态治理区、农田生态保护区和沟渠生态修复区三个区域,按照污水、垃圾、厕所、沟渠、环境五同步治理思路,分区防治。

(1)村镇及产业生态治理区

村镇及产业生态治理区主要位于村镇、工业企业和设施大棚等区域。该区域人为扰动较大,人为水土流失多;地面径流大;污水、垃圾等各种污染源较多。该区以生态治理为主,实施径流控制与利用、生产建设项目水土流失控制、设施大棚高效节水、污水处理、垃圾收集处理、新能源利用、绿化美化等措施。

(2)农田生态保护区

农田生态保护区主要位于种植农作物的基本农田、一般农田等耕地区域,是维系城市生态平衡的重要区域。该区域主要以农业生产活动为主,农药、化肥及耕作引起的水土流失等面源污染问题突出。该区以农田保护为主,实施高效节水灌溉、农田面源污染控制、农田缓冲过滤带、秸秆覆盖、免耕轮耕、施用保水剂等措施。

(3)沟渠生态修复区

沟渠生态修复区主要位于河道、灌渠、排涝渠两侧及坑塘周边地带,是维系平原生态的重要廊道。该区域农田排涝系统不完善、不达标。沟渠直线化、规则化、硬质化严重,在纵向、横向、垂向上不连续化。河渠生态功能丧失,水生态系统受损。坑塘被填埋、挤占严重,雨洪调蓄、入渗、湿地净化功能减少。该区以生态修复为主,实施防洪空间扩展与达标防洪、沟渠系清理与水系连通、水环境改善、坑塘恢复与治理、河滨缓冲带建设等措施。

2.技术措施

(1)村镇及产业生态治理区

①开展水土保持宣传。利用村庄宣传栏开展水土保持、雨水利用等方面的宣传教育。另外发放两期水土保持小册子,介绍生态清洁小流域的治理理念、思路、措施,鼓励村民参与生态清洁小流域建设。

②设置雨水花园。雨水花园是低影响开发的一项重要技术,以生态可持续的方式来实现小汇水面积的雨水净化、滞留及排放。雨水花园通过植物-土壤-填料渗滤径流雨水,净化后的雨水渗透补充地下水。为合理地利用小流域内雨水资源,设置3处雨水花园,面积约200 m2。雨水花园主要用于处理高频率的小降雨以及小概率暴雨事件的初期雨水,超过处理能力的雨水通过溢流系统排入雨水管线。

③建立设施大棚集雨工程。小流域内有设施农业大棚膜面面积79.90 hm2,道路面积 6 hm2,可发展棚面与路面雨水利用。将生态园内温室大棚膜面雨水在排至地面前通过集流槽进行收集,并结合园内的天然沟渠及坑塘组成雨水收集与利用系统,回用至生态园内种植物的浇灌及景观生态用水。主要工程包括膜面集雨集流槽、大棚排水立管、排水槽、雨水入渗池等工程,年综合利用雨水13.13万m3(平水年P=50%)。根据2012年统计,设施农业大棚区2012年用水量为316 520 m3,雨洪利用工程可节约东半壁店小流域内用水的42%。

(2)农田生态保护区

①监测、管理化肥农药施用。采取一系列的养分管理技术、农药管理技术以及灌溉排水管理技术等,从源头减少来自农业活动的污染物产生量。

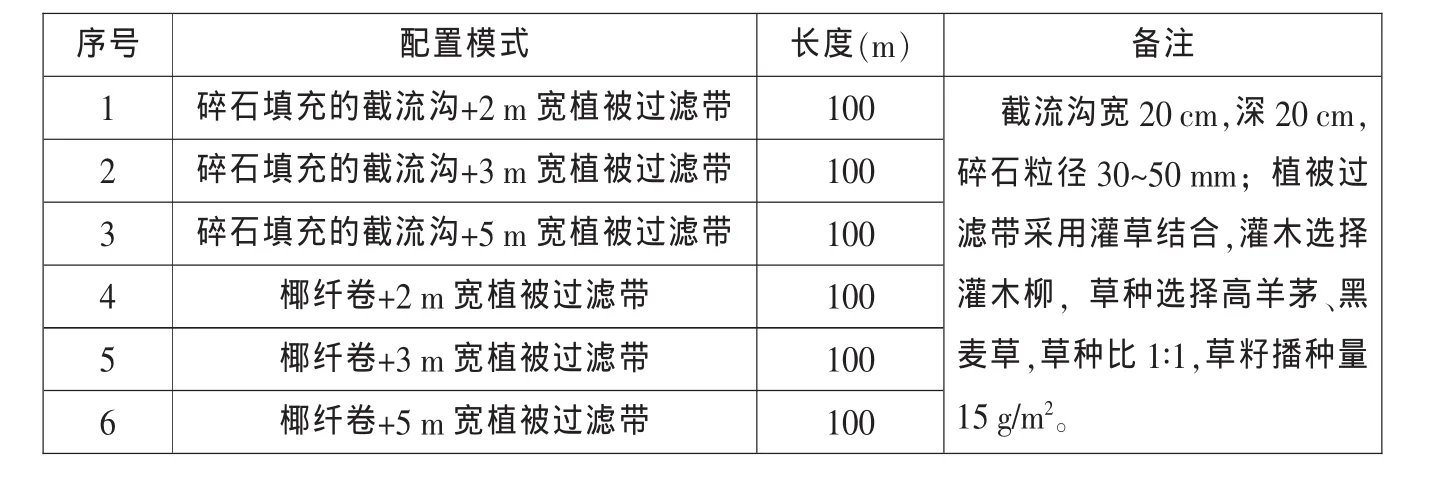

②建设农田过滤带。选择设施农业大棚区北侧的1号渠,沿渠道北侧布置600 m的农田过滤带,采用截流沟、植被过滤带等6种不同的配置模式(见表1),降低农田径流污染物浓度,减少入河污染物。

③应用保水剂。在农业大棚区8.8亩(1 hm2=15亩)果园内施用丙稀酰胺类保水剂,保水剂不仅可以吸收水分,还可以将土壤中的水溶性肥料(如氮、磷、钾、肥)等吸收起来,供植物施用,有效减少肥料和农药的渗漏流失,减轻面源污染。根据北京地区降水量特点,保水剂吸水能达其最大吸水倍数的70%~80%。

(3)沟渠生态修复区

①清淤整理沟渠。主要对倪村斜沟、大闸西沟、大水缸北沟、三支渠、二支渠等沟渠进行清淤整理,清淤总长为2 910 m。清除的淤泥在符合标准的情况下可考虑作为附近农田的肥料土。

表1 农田过滤带的配置模式表

②建设河滨过滤带。河滨过滤带的建设结合沟渠整理工程进行,选择融青园 1、2、3、4号沟渠, 对渠道边坡及两侧进行绿化,降低径流污染物浓度,减少入河污染物。河滨过滤带长2 910 m,植被过滤带平均宽度约2 m,草种选择二月兰、波斯菊,水生植物选择菖蒲、千屈菜等。

③治理坑塘。东半壁店小流域内有三处坑塘,两处位于生态园内(北坑塘与南坑塘),一处位于东半壁店村内。

生态园内北坑塘水面面积约为9 416 m2,南坑塘水面面积约为8 396m2,两处坑塘深度约2.5~3 m,容积约为3万m3,可收集区域内一年一遇最大24小时降雨(43 mm)径流 1.9万 m3。设计坑塘边坡不做硬性坡面防护工程,使用草皮及水生植物绿化护坡,边坡比为1∶3,部分动水位冲刷区采用鹅卵石码放,稳固岸坡。坑塘及周边可绿化面积约7 348 m2,坑塘常水位以下岸边浅水区种植菖蒲、水葱、千屈菜等水生植物,水体中种植荷花。坑塘周边设置花园广场,广场内设下凹式绿地、渗滤草沟等生态措施。

东半壁店村坑塘面积约5000 m2,容积约6 200 m3,但坑塘内有垃圾约6 000 m3,影响了村庄环境和行洪安全。本工程主要是清理坑塘内垃圾,辅以绿化等措施。该坑塘清理整治后具有较大的存蓄空间,并且由于地势原因,周边径流也形成自然汇流进入坑塘的水系,对雨水进行简单沉淀和过滤,供村庄绿化灌溉、洒水降尘,后排入官沟。

四、结论与建议

农村生活与工业污水、农业面源污染、防洪安全与河(沟、渠)道生态等问题是当前平原农村地区突出的生态环境问题。建议开展对平原地区水土流失与面源污染、污水与垃圾处理处置、村庄与农田排水、河(沟、渠)道水生态现状的调查与评估,研究应用平原区污染控制、雨水径流利用、河(沟、渠)道生态治理及人居环境改善等低影响开发技术,开展平原区生态清洁小流域示范建设,编制平原区生态清洁小流域建设规划,加大平原生态清洁小流域建设投入,提高平原生态环境质量。

[1]毕小刚,等.生态清洁小流域理论与实践[M].北京:中国水利水电出版社,2008.

[2]毕小刚,等.北京市建设生态清洁型小流域的思路与实践[J].中国水土保持,2005.

[3]王礼先.流域管理学[M].北京:中国林业出版社,1999.

[4]齐实,等.生态清洁小流域“三道防线”划分的原则和方法[D].中国水土保持探索与实践——小流域可持续发展论文集(上),2005(11).