西北丝绸之路旅游收入对经济的影响分析

□黄明凤 王姗姗

一、引言

古丝绸之路的本质在于服务于亚欧之间的商贸和物流通道,要把丝绸之路由线形的“商贸路”变成产业和人口集聚的“经济带”。丝绸之路经济带,是在古丝绸之路概念基础上形成的新的经济发展区域。丝绸之路经济带的提出,对中亚国家具有很重要的现实意义。

2007年在“欧亚经济论坛”上欧亚国家计划联手实施投资复兴“经济脉络”之路。此后,国家旅游局公布的《中国国家旅游线路初步方案》中首次将西北丝绸之路规划为国家旅游线路之一,西北丝绸之路主要依托西安、天水、兰州、嘉峪关、敦煌、吐鲁番、乌鲁木齐、喀什、银川、西宁、格尔木等城市,所涵盖的地域跨越了五个省份(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)。西北五省区在地理区位和经济布局上都是密切相连的,但地区之间差异化程度大,区域发展不均衡。从建设“西北丝绸之路”到“新丝绸之路经济带”,以点带面,从线到片,把各城市群之间串成一根纽带,成为西部城市群及城市群周围区域之间经济贸易的“润滑剂”,并在“新丝绸之路”上培育新的经济增长极,并引进产业、聚集人口,这将使西部地区更快发展,逐步形成区域大合作,这不仅密切联系着整个经济带的整体发展,也凸显了我国西部大开发在对外开放的大背景下,西部地区向西开放的优势。新丝绸之路的建设,打开了综合交通通道空间,主要依托以沿线的中心城市,合作进程中惠及其他区域、带动相关区域经济一体化发展,对域内资源和生产要素进行配置,最终实现区域经济和社会同步发展。

二、相关文献回顾

目前关于丝绸之路的研究主要有三类:一类研究是经济要素之间的关系研究,如丝绸之路交通、旅游、贸易与经济增长的关系。纪大椿(2003)分析了新疆从驿路变为公路、公路之外再修铁路的历史变迁;张滢,丁建丽(2006)为凸显丝绸之路旅游优势,对其沿线旅游业发展条件等方面进行分析,为丝绸之路沿线旅游业可持续发展做理论铺垫。这类研究在我国各区域上都比较全面,方法完善,且从时间序列数据到面板数据都有相应的研究。二类关于研究对象,张立群(2012)分析了2000-2009年“丝绸之路”甘肃河西段国际入境旅游发展差异状况和规律,也可以看出近年来关于丝绸之路区域的研究大多数都是基于甘肃段和新疆段的研究,其他区域的研究很少。新丝绸之路经济带的构思提出之后,关于这一经济带的研究还是停留在旅游、交通等方面。

关于经济因素对经济发展差异的分析主要有两大类:一类是关系分析,主要分析与经济发展相关的因素之间的相依性,主要方法也是主流的相关指数和模型分析。如吴乐英,苗长虹(2012)、胡望舒,孙威(2013)等利用标准差、泰尔指数、经济增长速度等指标计算经济增长差距,以分析经济差异。另一类是考虑地理、空间等因素利用空间计量模型分析区域经济差异,此类分析的理论和方法也如出一辙。如雍红月,李松林(2006)、陈文娣,黄震方,蒋卫国(2013)等在ArcGIS和GeoDA等软件的支持下,从纬度和时空角度分析了区域经济差异及其演变特征。虽然研究成果越来越多,但无论是研究区域还是研究领域,都由很多的空白之处,基于前人的研究,本文欲从以下两个方面进一步研究:(1)以我国1995-2012年的数据,选取新丝绸之路上横跨的西北5省作为研究的实验组,分析丝绸之路复兴计划之后区域旅游收入对经济发展的效应差异;(2)引入虚拟解释变量模型分析我国西北省份经济的政策效应,从时间序列和区域差异两个维度设置虚拟变量进行分析地区经济差异,使得分析结果更深入、全面。

三、西北丝绸之路旅游收入和区域经济发展变化分析

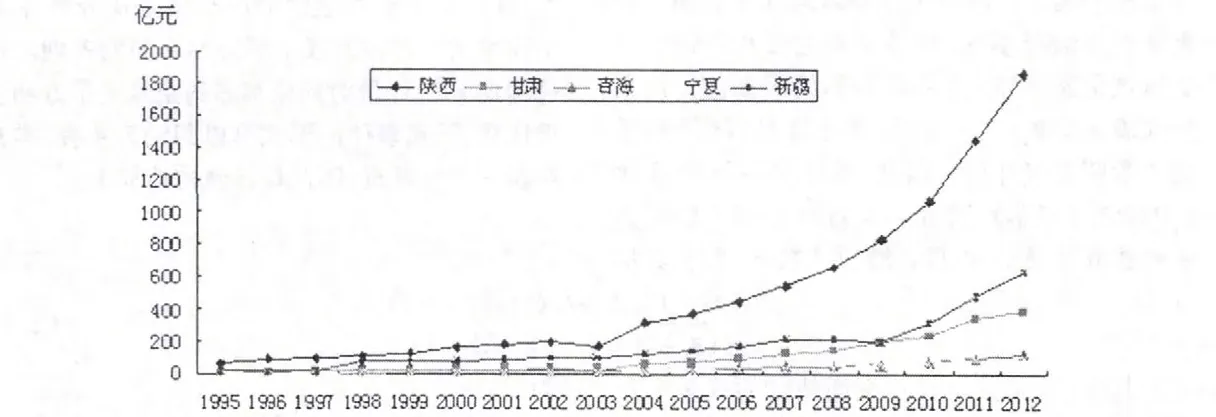

(一)区域旅游收入现状分析

关于旅游收入的数据本文利用国内旅游收入和国际旅游外汇收入两部分,外汇收入需要根据当年汇率进行换算整理。从西北丝绸之路横跨区域旅游收入变化看:变化最明显的是陕西省,而青海和宁夏旅游收入变化最慢。据不完全统计:从1995年到2012年西北地区各省旅游收入绝对增长量看:陕西、新疆、甘肃、青海、宁夏依次增长 1804.3亿元,613.04亿元,381.9 亿元,121.88 亿元,91.71 亿元。从年均增长速度看:陕西省为1.76%,青海为1.78%,新疆维吾尔自治区为2.184%,宁夏回族自治州为4.18%,甘肃省为4.78%(图1)。以上两个指标说明无论从绝对增长量还是年均增长速度,宁夏都处于劣势,甘肃发展较可观。

图1 西北丝绸之路旅游收入变化

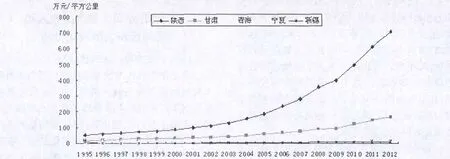

(二)区域经济发展水平的时空变化特征

一般情况下,描述区域经济指标有GDP和人均GDP,但这两个指标并不能完全反映区域经济差异状况,本文结合区域土地资源状况,利用经济密度指标来反映经济活动效率。据不完全统计,从1995年到2012年西北地区经济密度波动区间是[1.12,703],平均经济密度为91.6万元/平方公里。其中陕西省的经济密度波动区间是[50.43,703],在西北地区中最大,均值为230.3万元/平方公里,约为新疆经济密度的51.81倍、青海的7.73倍、甘肃的3.712倍、宁夏的1.75倍(图2);另外1995年以来,陕西省经济总产值(按当年价格计算)平均水平为4741.45亿元,约为新疆GDP的7.25倍、宁夏的6.072 倍、青海的2.21 倍、甘肃的1.681倍。可以看出:陕西省经济水平较高,经济密度最高,说明陕西经济发展在西部地区是相对稳定的,经济效率较高。从各区域情况看:经济密度整体上是增加的,且在空间上是相对稳定的,但增加幅度差异较大,其中陕西省经济效应最为明显。而新疆的经济发展水平和经济效率证实了新疆的地广人稀和经济发展落后。

图2 西北地区区域经济密度变化

四、西北丝绸之路经济效应差异的实证分析

随着“丝绸之路复兴计划“的提出,西北丝绸之路逐渐成为研究的热点,特别是旅游、交通的发展日益壮大,关于交通、旅游的研究也越来越多。随着政策颁布,西部地区经济已经紧密联系在一起了。但由于各地区地理位置和经济要素配置情况不同,经济发展进度也不同。那么区域资源配置、经济效益的情况如何?计划的实施效应如何?“新丝绸之路经济带”构思能否参照复兴计划?因此,根据1994-2013年《中国统计年鉴》、西北各省统计公报上的相关资料选取区域GDP和旅游收入数据,引入虚拟解释变量模型分析我国西北省份经济的政策效应,从时间序列和区域差异两个维度设置虚拟变量进行分析地区经济差异。

(一)突变点检验基本理论与方法

Chow突破点检验是在预先给定的时点下判断结构是否发生了变化的一种方法。这种方法将时间序列样本数据分成不少于1个的子样本,分界点就是检验是否已发生结构变化的时点。Chow突破点检验的原理就是比较样本和子样本估计方程的残差平方和之间的差别。通过构建F统计量对约束和非约束残差平方和进行比较,干预事件的形式可以归纳为4种,本文存在一个分界点,因此统计量构造如下:

对西北地区的突变点检验假设可以设定为:

原假设H0:2007年不是突变点

备择假设H1:2007年是突变点

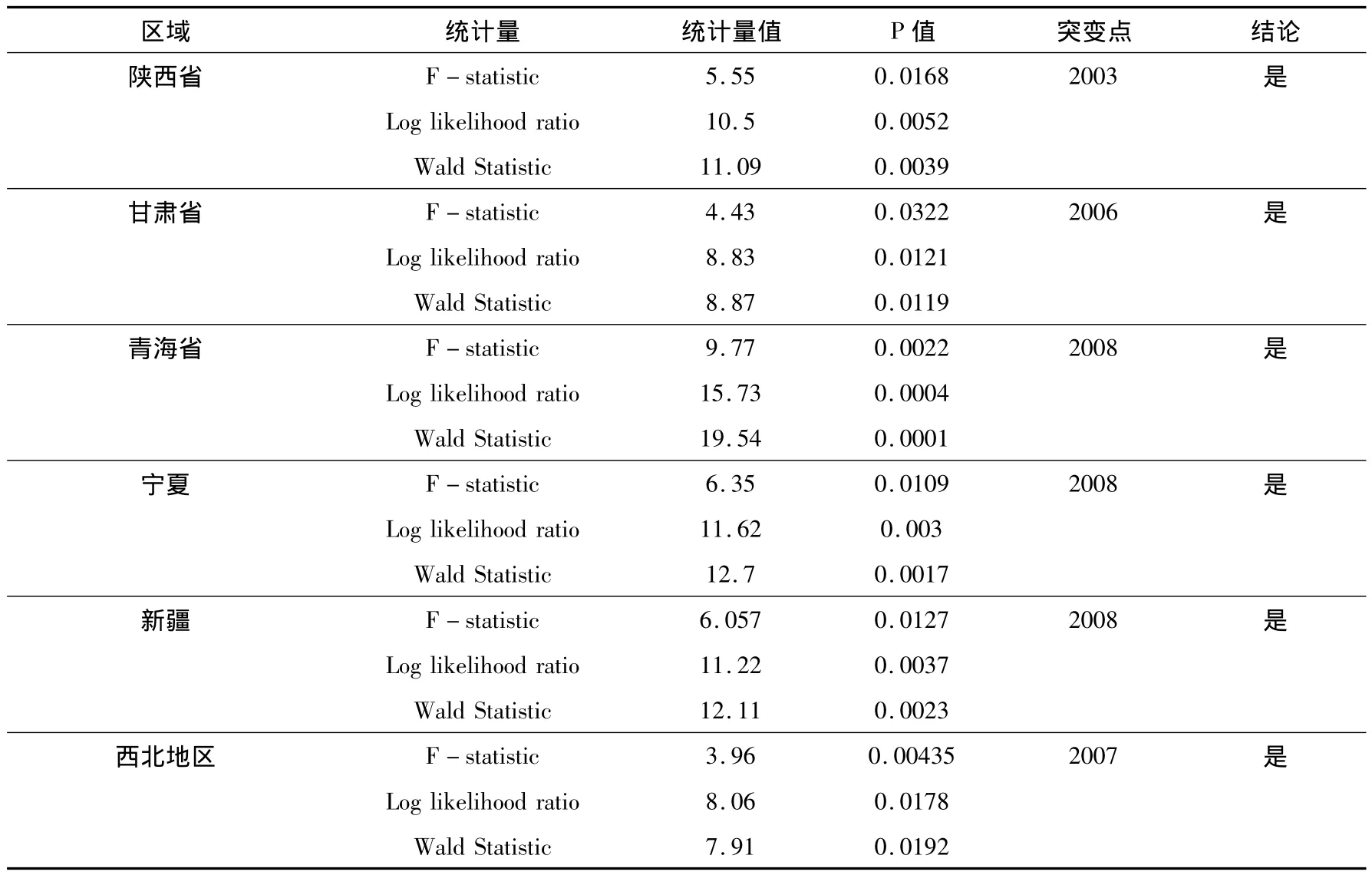

检验结果如表1所示:

表1 西北五省突变点检验结果

通过chow突变点检验,得出西北地区F统计量值为3.96,概率 P 值为0.00435,对数似然值为 8.06,概率 P 值为 0.00178,这些统计量的P值都小于5%的显著性水平,可以得出拒绝原假设,即接受2007年是突变点的假设。同时也可以看出:国内丝绸之路旅游线最西端是新疆,而新疆具有丰富的、天然的旅游资源,且独具多元化特色,作为新疆维吾尔自治区的首府乌鲁木齐市,因“优美的牧场”的美誉而得名。主要是由于新疆的地理接壤位置,新疆的旅游景区发展也是在近几年才迅速的,吸引了许多内地游民和国外游客,旅游收入迅速上升。发展最早的是陕西,陕西的首府西安是新疆通往内地的主要通道,且与内地许多发达地区相隔较近,贸易往来和经济发展都是西部地区里最具有优势的区域。

(二)西北地区旅游收入对经济的影响分析

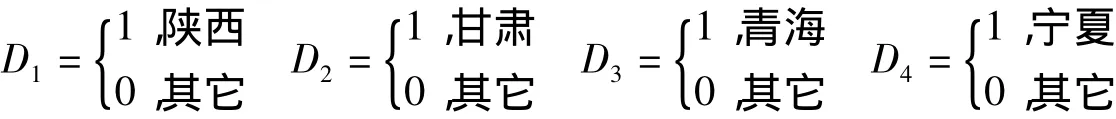

本文选用虚拟解释变量模型来分析西北丝绸之路旅游收入对经济增长差异形成的原因。原因是属性变量更能突出其差异性。虚拟解释变量模型的内涵是:在计量经济模型中,解释变量可能是定量变量,也可能是定性变量,即不能直接测度的,表示某种状态或属性存在与否的非数值型因素。为了在模型中反映定性因素,应估计其对解释变量的影响,可以将定性因素转化为虚拟变量来实现。虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量,一般用子母D表示。当虚拟变量取值为0,即D=0时,表示某种属性或状态不出现或不存在,即不是某种类型;当虚拟变量为1,即D=1时,表示某种属性或状态出现或存在,即是某种类型。这种做法实际上是一种变换或映射,将不能精确计量的定性因素的水平或状态变换为用0和1来定量描述。

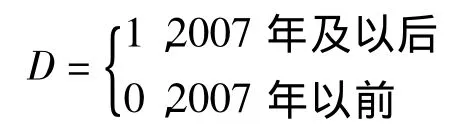

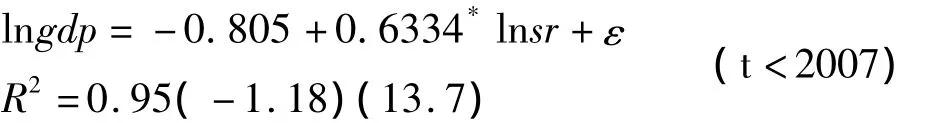

在分析前先对数据进行预处理,以消除不平稳。根据突变点检验可知:西北地区2007年为明显的转折点,这得益于2007年在“欧亚经济论坛”上欧亚国家计划联手实施投资复兴“经济脉络”之路。构造虚拟变量:

通过检验说明,虚拟解释变量模型的拟合效果较好,并且模型通过了各种检验,因此,可以通过此模型所显示的结果来进行相关的分析说明。从变量系数来看:无论是突变事件还是政策实施,旅游收入对经济增长都有很大的带动作用。

(三)西北五省经济发展差异分析

结合数据的可获得性及西北地区地理区划实际,引入4个虚拟解释变量。如下所示:

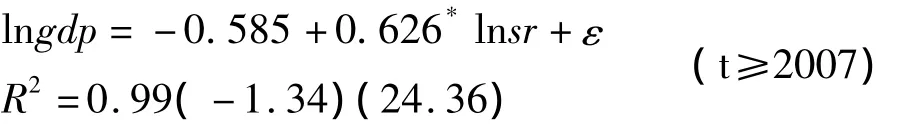

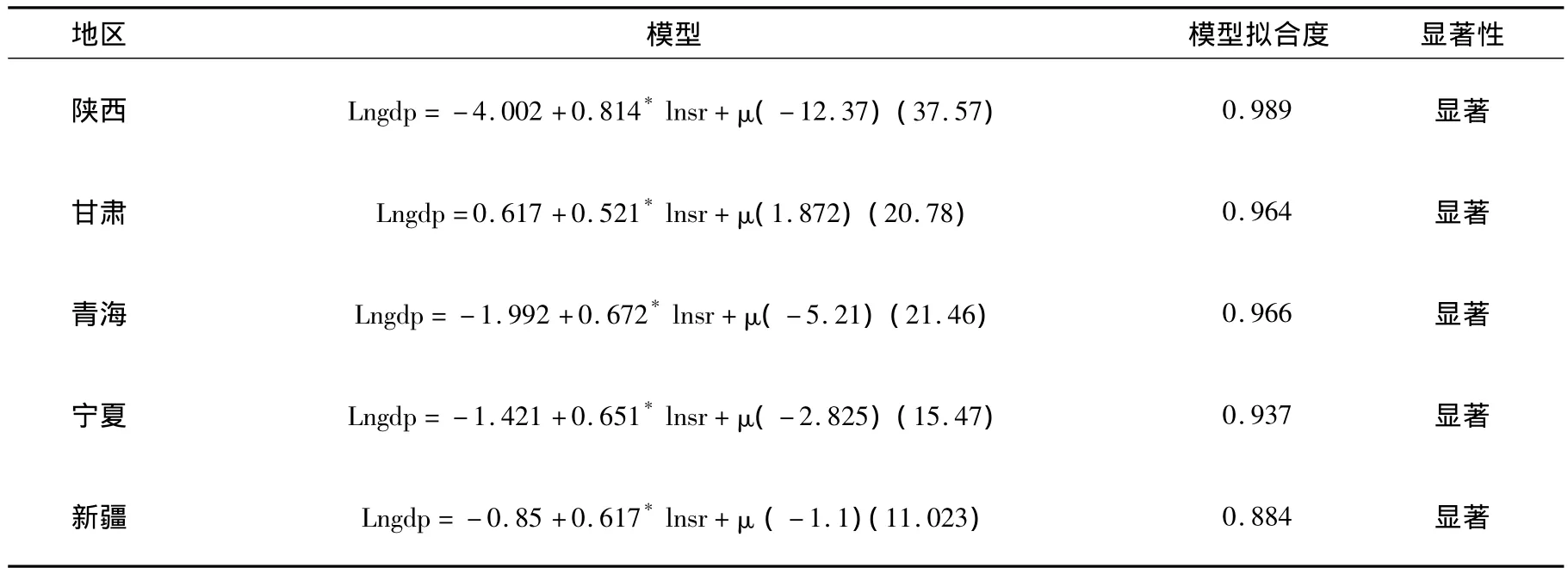

对各地区模型进行估计整理得到如下结果 (表2):

表2 西北五省各地区模型结果

由模型估计结果可知,虚拟解释变量模型中的各个方程的拟合优度较好,而且各变量均通过了显著性检验。从上面结果可以看出,地区因素对经济增长影响显著,并在各地区间呈现一定规律。通过比较系数发现,影响最为强烈的地区是陕西省,上述模型的经济含义是在其他条件不变的情况下,GDP对数每变化一个单位,旅游收入对数就会变化0.814个单位;影响较小的是甘肃省和新疆,结合其经济发展背景可知,甘肃省和新疆在所分析西北地区中GDP和人均GDP排名靠后,这些地区少数民族居住较为集中,且民族集聚多位于农村、收入水平较低,这在一定程度上加剧了经济的发展速度,在这种背景下,受区域社会习俗、民族宗教的影响,地区对外开放水平低,文化交流不多,使得其旅游业的发展差异相对较大;而对于经济发展水平相对较高的陕西和青海,作为陕西省省会的西安入围中国服务外包中西部最具竞争力城市,其中外融合程度相对经济发展水平较低的甘肃、新疆较高,在经济发展整体水平相对较高的情况下,旅游收入对经济发展带动作用较大。

五、结论与启示

1.经过突变点检验,显示西北地区在西北丝绸之路计划实施之后,各地区对政策的响应时间并不一致,最先响应的是新疆、宁夏和青海。西北丝绸之路沿线的西方是乌鲁木齐市,北纬43.45,东经87.36。从首府城市地理位置的特殊性考虑,乌鲁木齐市是新疆维吾尔自治区政治、经济、文化、科技的中心,位于新疆维吾尔自治区北部,天山中段北麓、准噶尔盆地南缘,与之相邻接壤的有昌吉回族自治州、巴音郭楞蒙古自治州和吐鲁番地区。从新疆整个的地理位置看:新疆位于我国的西北部,地处欧亚大陆中心,北纬 34°22'-49°33',东经 73°41'- 96°18',与八个国家接壤(俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉克斯坦、蒙古、阿富汗、巴基斯坦、印度)。这特殊的战略地位使得新疆的对外经济贸易能够最先发展起来,然而丝绸之路经济带的提出,对新疆重要的现实意义,已经在《中亚国家发展报告(2013)》中得到印证。

2.西北五省中陕西的经济密度和旅游带动的经济效应都领先于其他西北地区。在不考虑其它政策和经济因素的情况下,就旅游收入而言,陕西省的旅游收入对经济的带动作用明显高于西北其他地区。陕西省东隔黄河,西连甘肃、宁夏,北邻内蒙古,南连四川、重庆,东南与河南、湖北接壤,是西北地区交通大通道,丝绸之路的发展在很大程度上依赖这条通道。

3.对区域经济的影响除了旅游收入之外,政策倾斜的力度不容忽视。西部大开发战略的提出之后,西部地区在国家财政扶持、税费减免、优惠政策支撑下,资源、能源、商贸旅游等都有了长足的发展。由于部分地区,深居内陆,交通不便,消费人群有限,制约了区域经济的繁荣。继2007年“丝绸之路复兴计划”实施之后,2013年“新丝绸之路经济带”的构思问世,国家将进一步加大倾斜力度,基建、能源、旅游等行业的发展不仅能够为经济发展提供良好的外部环境,而且有利于活跃市场经济,带动消费增长,促进就业。“新丝绸之路经济带”构思的提出并非理想主义,在历史因素、现实基础、政策支持等利好因素下,经济带有望发展壮大,促进区域经济协调发展,带动产业链上下游繁荣,转型升级产业和经济结构调整,并培养新的经济增长点,吸收部分过剩产能。

[1]Anselin L.Exploring Spatial Data with GeoDaTM:A Workbook[M].Spatial Analysis Laboratory Department of Geography University of Illinois,2005:105 -119.

[2]Bailey T C,Gatrell and A C.Interactive spatial data analysis[M].John Wiley and Sons,New York,NY,1995.

[3]裴德禄.借鉴中亚经验,让丝绸之路旅游结出硕果[J].东欧中亚市场研究,1999,(11).

[4]纪大椿.新疆的驿路、公路和铁路——新疆境内丝绸之路的历史变迁[J].乌鲁木齐职业大学学报,2003,(2).

[5]张滢,丁建丽.丝绸之路沿线旅游业的可持续发展[J].华东经济管理,2006,(3).

[6]李忠民,刘育红,张强.“新丝绸之路”交通经济带经济增长的实证研究—基于人力资本等6个因素的面板数据模型[J].经济问题,2011,(1).

[7]张立群,“丝绸之路”甘肃河西段国际入境旅游发展差异研究[J].西北师范大学学报,2012,(6).

[8]胡望舒,孙威.基于泰尔指数的北京市区域经济差异[J].中国科学院研究生院学报,2013,(5).

[9]吴乐英,苗长虹.河南省区域经济差异与协调发展研究[J].河南科学,2012,(3).

[10]雍红月,李松林.基于TOPSIS法的城市间宏观经济效益差异的比较研究[J].数学的实践与认识,2006,(2).

[11]陈文娣,黄震方,蒋卫国.长江中游经济带区域经济差异及其时空演变特征[J].热带地理,2013,33(3).