中国画的“概念”与“概念化”

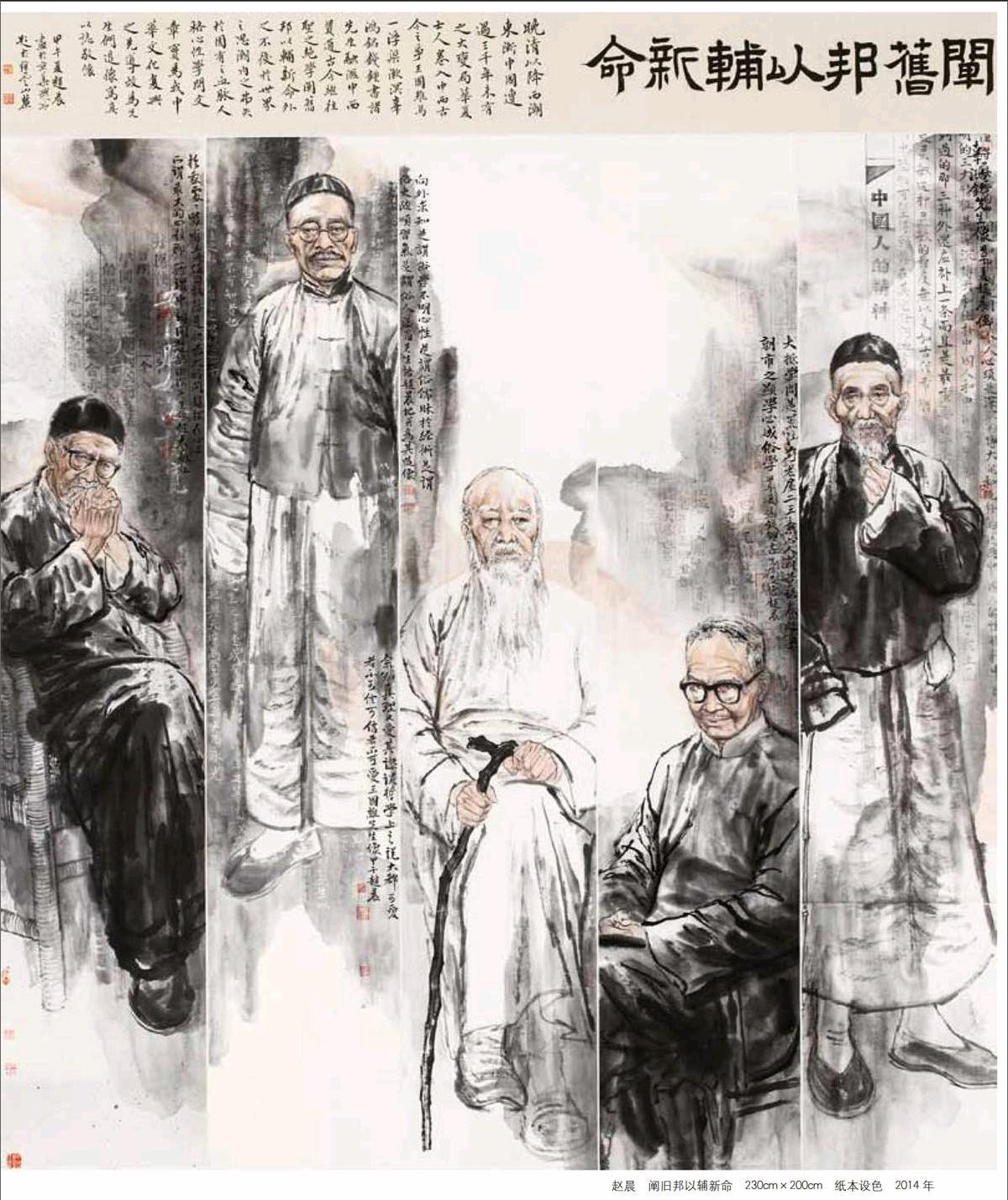

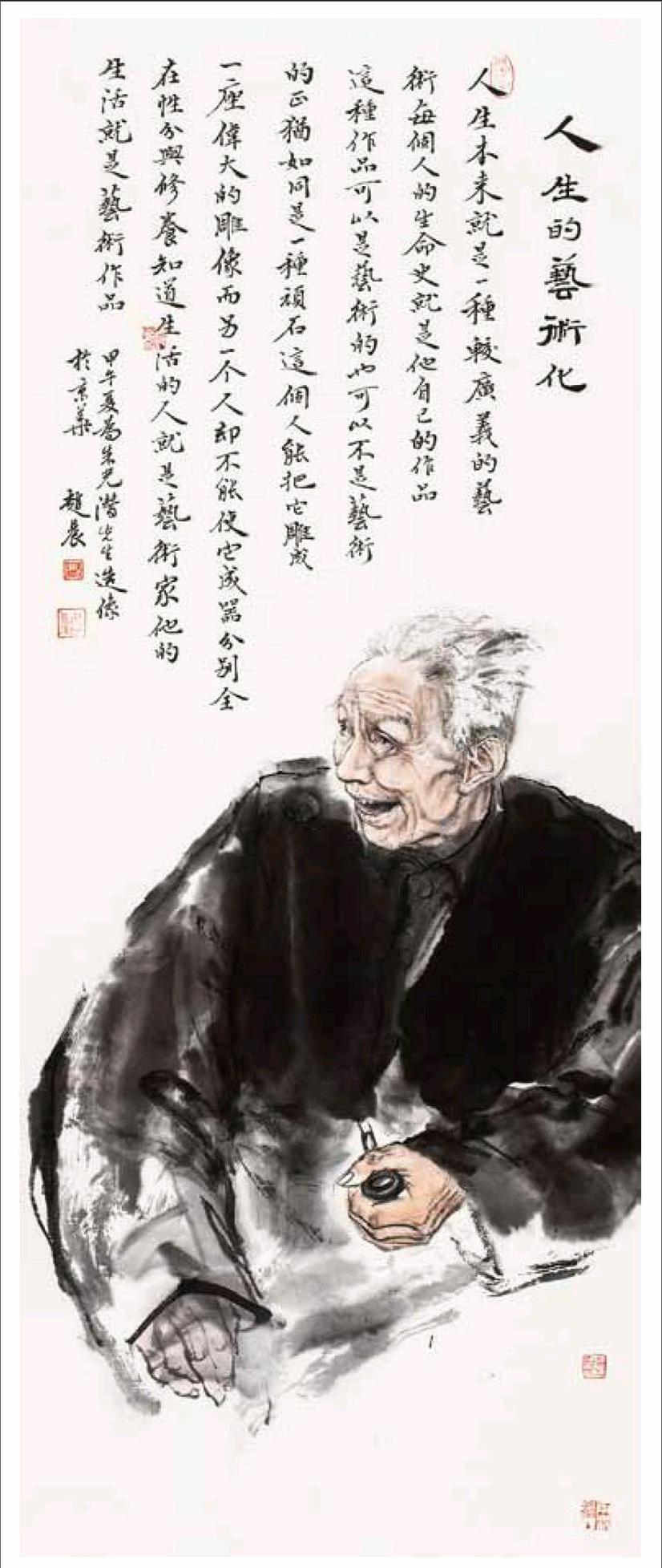

赵晨

一九七七年生于河南洛阳。

一九九六年考入天津美术学院国画系。二○○○年毕业,获文学学士学位。

二○○○年至二○○四年任教于西南师范大学美术学院。

二○○四年考入中央美术学院国画系,攻读硕士研究生,导师为华其敏教授。二○○七年毕业,获文学硕士学位。

二○一二年考入中国艺术研究院,攻读美术学博士,导师为冯远教授。

出版:

《名家名画—赵晨水墨肖像作品》、《当代写意画唯美新势力—赵晨写意人物精品集》、《当代艺术名家经典作品范本—赵晨》;作品、文章曾发表于《中国书画》、《美术报》、《中国书画报》、《艺术界》、《东方艺术·国画》、《国画大家》、《国画研究》、《美术天地》、《美术界》等。

我们画画时,会常听说某某人被评价画得很“概念”,可“概念”究竟是什么呢?

一般意义上的“概念”(concept)是指反映事物本质属性的思维结果,是对事物的感性经验的概括与总结。概念总是随着人的认识和实践的发展而处于运动、变化过程中,主要表现为原有概念的内容逐步递加、累进乃至变异,或是新旧概念的更替和变革。概念是哲学思维和科学研究不可缺少的,是我们学习、研究问题的基础。卡西尔在《人论》中说:“有一种概念的深层,同样,也有一种纯形象的深层。前者靠科学来发现,后者则在艺术中展现。前者帮助我们理解事物的理由,后者则帮助我们洞见事物的形式。在科学中,我们力图把各种现象追溯到它们的终极因,追溯到它们的一般规律和原理。在艺术中,我们专注于现象的直接外观,并且最充分地欣赏着这种外观的全部丰富性和多样性。”因此,艺术领域的“概念”有着具体的含义,一方面指有关艺术的一些基本定义和术语,特别是前人对艺术的一些规律性总结与经验之谈;另一方面,我们也用“概念”来指对艺术理解的一种负面状态,即脱离具体艺术感受和对复杂现象缺乏细致深入理解、研究的一种思维状态。“概念化”意味着一个艺术家既没有深入研究自己所要表现的对象,从而处于感受和理解上的肤浅、表面和粗糙状态,使艺术想象和艺术创新缺乏现实的基础;同时也指过度沉迷于已有的经典法则和传统程式,追逐各种流行的形式,用现成的法则和模式去代替自己对具体的、鲜活的物象的感受与把握,缺乏创新意识,始终处于承袭和重复的状态。

“概念”和“概念化”常常是我们难以避免的,有时也是必要的。在学习中国画时,最主要的方式是临摹,临摹就是通过重复前人的样板学习前人的优秀经验。而前人的优秀经验常常体现在他们总结的“概念”中,如传统画兰法有“一笔长,两笔短,三笔破凤眼,四笔、五笔攒鱼头”这样的经验之谈,它实际总结了兰叶穿插的基本规律。古人对人物画也有很多这样的“概念”总结,如《写真古诀》中云:“写真之法,先观八格,次看三庭。眼横五配,口约三匀。明其大局,好定分寸。”吴道子曾把自己的艺术体验归纳成为各种规律性知识,以文字性的“手诀”传授弟子。掌握古人绘画的“概念”是进入传统和学习经典的必要手段和捷径,现代中国画教学也离不开这些“概念”化的教学模式和科学方法。我们如果忽视古人的这些经验,简单粗暴地视之为已经死掉的“陈规”和“陋习”,以为自己可以另创一套“概念”和“技法”,往往会“聪明反被聪明误”,走更多的弯路。

但古人的“概念”不管多么经典、高妙,都不可能取代我们对生活和物象的个性化感受与理解,而且,在理解古人的各种“概念”时,必须做到能够还原这种“概念”存在的历史和心理基础,像古人理解物象与艺术那样去理解古人的创作规律和手法,当然,另一方面我们也要做到将自己的感受和观察形式化的过程与古人的经验进行对比,以提升自己的艺术理解和艺术语言。人们通过“概念”可以较快地把握事物的基本原则和结构,然而,当人们过于依赖于“概念” 时,便往往忽略了对具体物象个别属性的细微、深入感受。当“概念”在某种程度上成为阻碍感觉与实际世界沟通的桥梁时,就是我们通常说的“概念化”了。中国古人比较注意“常”与“变”的统一,既要“概念”的统一与守恒,也要避免“概念化”的僵化和偏执。如《论语》中“仁”出现了上百次,但每次含义都不同,充分体现了孔子针对不同学生和对话者的“心性”和困境而“因材施教”的理念。而“道”在《老子》中也出现多次,每次的意义也不尽相同,但又不离其宗。中国古人对“概念”的阐述往往杂糅着很多玄奥、含混的成分,其目的是要让听者得意而忘言,也就是要把握“概念”的核心意蕴,而又不拘泥于“概念”的语言“牢笼”。“言有尽而意无穷”,运用“概念”的目的在于举一而反三,遗貌而取神,但其危险在于脱离了事物的丰富性、差异性和独特性。这也正是中国文化的特点,它重视的是“心源开通”,而不是外在的知识储备;强调的是对整体“道”、“器”的把握和体验,而不是对详尽知识的具体分解。中国的画论、诗论、文论都有这个特点,古人说“可以言论者,物之粗也;可以意致者,物之精也”。因而,理解力平平的人往往不能抓住或不能理解这种“模式”、“概念”背后的“精”与“细”,只停留在“概念”的字面意思层面。因此,问题的关键在于如何理解前人的“概念”,如果只得其字面之意,或只固守其“不二法门”,代代相传的“模式”就成了一个架空了的图式或抽掉了本质内核的一个样板。这也是唐宋之后直至明、清,中国人物画关于结构和造型的方法概念内核被一再忽视,而只留下一些表面经验和模式的翻抄,除陈老莲、任伯年等个别杰出画家外,基本呈现出千人相袭、面目雷同的一个主要原因。

很多人批评中国画的过于“程式化”,大多是指把古代经典作品表面模式的克隆、翻版行为,那是对古人“概念”的误解,是把自己的“概念化”归结到古人的“概念”之上。其中不乏实用主义和教条主义行为,比如有些号称掌握了古人“概念”的画家固步自封,用模式和形式而不是用感受去画画,心性蒙蔽,千篇一律地重复自我,这就是用自己的“概念化”去理解古人的“概念”。而卓越的画家实际能克服这种矛盾,他们一方面迅速地掌握“概念”,对事物进行抽象和概括;另一方面则能理性地抵制“概念化”对自己感受的影响,回归到最初与事物接触时内心体验的思维方式,始终保持用鲜活的经验去补充、累积乃至修正古人的经验和概念。“至人无法”,“法无定法”,郑板桥说:“削尽冗繁留苍劲,画到生时是熟时”。托尔斯泰说,他不用事物的名字来称呼事物,而是像第一次看到它一样对它加以描述,并且他在描述事物时,使用的不是已经被接受的那一部分的名称,而是像在其他事物中称呼适当的部分那样去对其命名。只有在高度掌握事物规律和结构的前提下,自由地表达自己的感觉、情绪和生命体验,我认为这才是真正进入中国画的“程式化”状态了。