关于我国未成年人刑事案件社会调查制度的新构想

摘 要 我国现行《刑事诉讼法》将“社会调查”首次写入法中,并且相继出台了相对细化的司法解释与刑诉规则,这无疑展现了我国对于未成年人刑事案件特别是社会调查制度的重视。文章介绍了未成年人刑事案件社会调查制度并对我国的未成年人刑事案件社会调查制度提出了新构想,提出扩大社会调查制度的适用范围的想法,尤其建议对将社会调查制度运用到缓刑适用前。

关键词 未成年人 社会调查制度 犯罪记录封存 缓刑

作者简介:赵雅鑫,河南省沁阳市人民检察院公诉科副科长。

中图分类号:D920.4 文献标识码:A 文章编号:1009-0592(2014)12-060-02

一、 未成年人刑事案件社会调查制度概述和我国相关法律、法规

(一)未成年人刑事案件社会调查制度概述

关于未成年人刑事案件社会调查制度的称谓有很多,有审前社会调查制度、社会评价报告制度、量刑前调查制度、或人格调查制度、全面调查制度。其中有学者是这样定义的:办案机关在办理未成年犯罪案件时,除了要对犯罪事实等与定罪量刑有关的情节进行侦查外,还要对该未成年人的成长背景、社会经历、生活环境、个性特点、心理健康等信息做调查,在调查过程中可以选用多种方式,包括专业的医学、精神病学或者心理学鉴定。调查的目的是为了对该未成年人采用最适当的处罚方法。 一般有关于未成年人的刑事案件进入相关司法程序之后,或办案机关或指定专门人员对未成年犯罪嫌疑人进行具体调查,形成一个全面的报告,作为重要参考。通过这份报告,可以科学的评估涉案犯罪嫌疑人、被告人再次实施这种犯罪行为的可能性,继而可以针对不同情况对其采取恰当的强制措施、给予恰当的刑罚或作出恰当的决定。

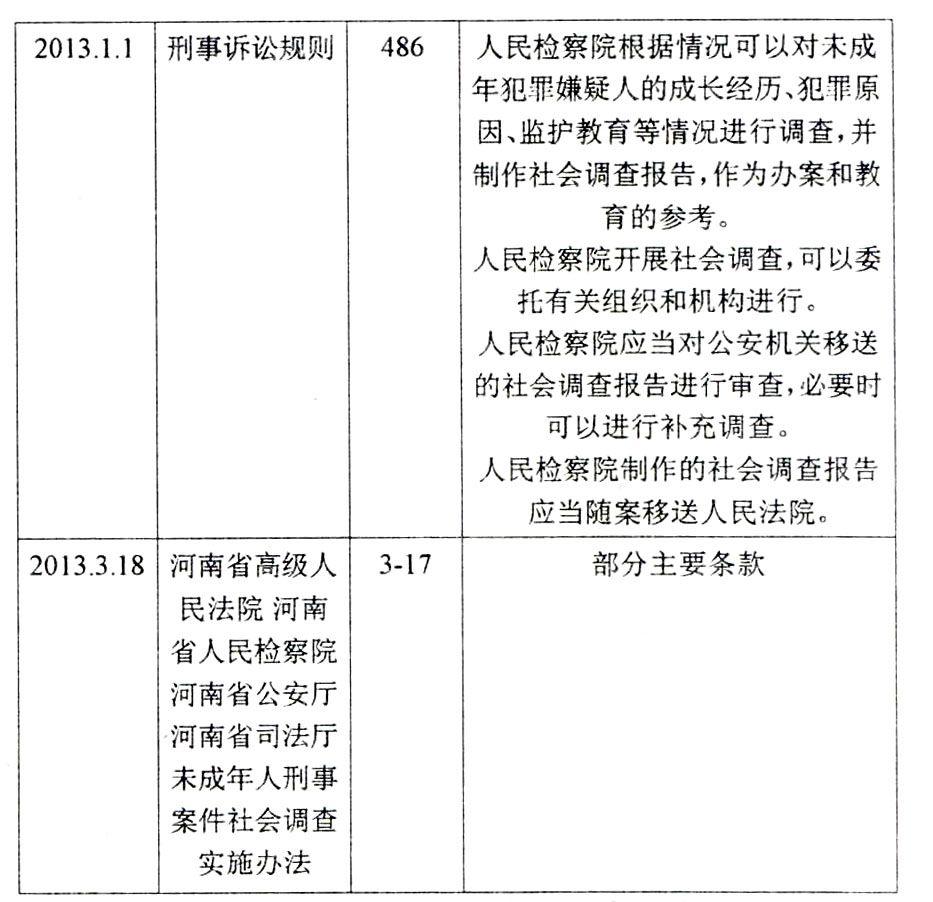

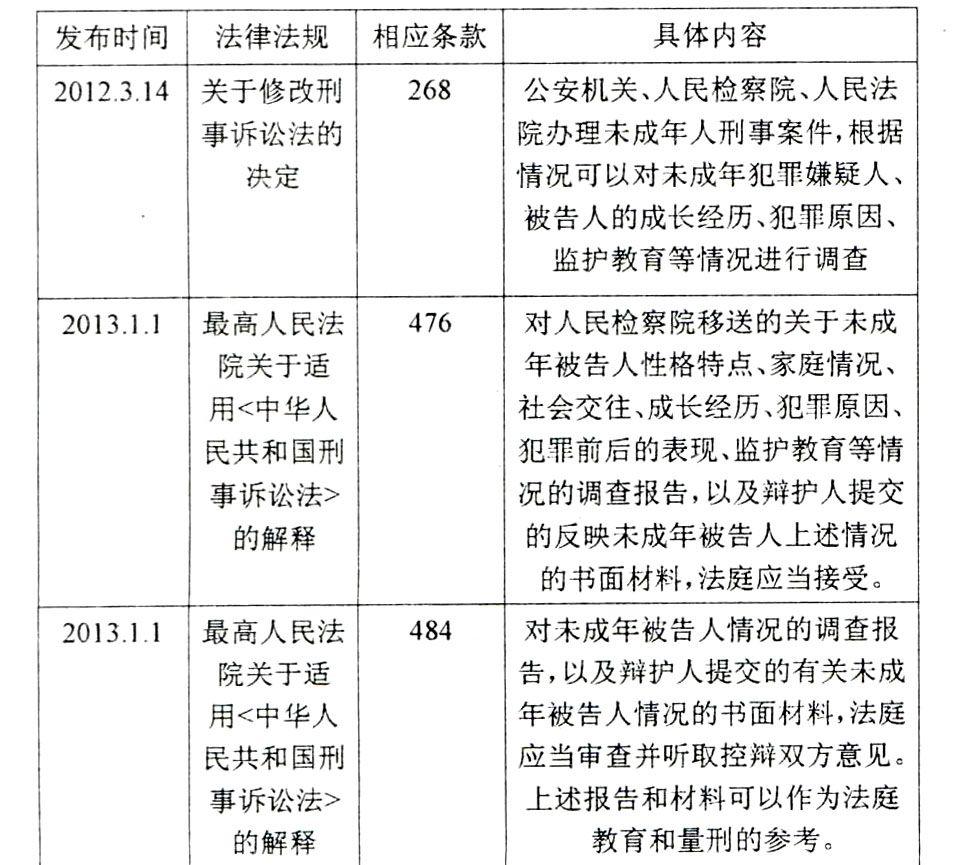

(二)我国关于未成年人刑事案件社会调查制度的相关法律法规

二、关于我国未成年人刑事案件社会调查制度的新构想

(一)扩大社会调查制度的适用范围

我国立法已经将社会调查写入其中,据此也衍生了不少新的相关司法解释与规定,因此笔者大胆建议也可以将这项制度运用到未成年人的非刑事案件中去,实现对未成年人更为全面的保护。同样也可以将此项制度运用到成年人的犯罪案件中,对于涉案人员进行更为深入全面的了解,也能据此做出更科学、更公正的判决或裁定。在美国,社会调查报告对于普通刑事案件的量刑上为法官提供了大量信息。大量被告人作有罪答辩的情况使得量刑程序得到了更多的关注,为了获取足够的量刑所必需的信息,法官也依赖于缓刑官主导的调查系统。

其实关于成年人的社会调查,我国某些地区已经有征兆在实施。比如在北京市朝阳区,人民法院在对被告人进行一种刑罚适用前,会对其进行社会调查,这种刑罚类别目前仅限于缓刑。宣判前的社会调查是指人民法院办理刑事案件,根据犯罪情节、社会危害性与人的主观恶性、悔改程度,拟做出在法院适用缓刑,在庭审前,由人民法院委托有关组织机构进行调查,主要对涉案被告人的基本情况、平时表现等与量刑有关的背景进行调查,据此提出建议,建议是否对其适用缓刑。而后,再以书面方式向委托法院提交的活动。这项调查主要应用于对犯罪情节轻微,认罪、悔罪,有以缓刑方式或社区矫正方式执行刑罚的可能性,这类犯罪案件中的被告人。

笔者查阅相关资料后,将北京市朝阳区法院针对缓刑调查的程序归纳如下:首先,人民法院对案件进行审理后,如果发现可能对被告人判处缓刑,则启动宣判前调查。一般这种调查以委托社区矫正机构的方式进行,以委托函件为准,并向同级人民检察院备案。其次,社区矫正机构在收到函件与相关资料后,根据资料显示的信息,交由被告人居住地的社区矫正机构展开调查,在这其中,社会调查员是由被告人居住地的派出所和司法所共同指派的,社会调查员的人数不得少于2人。调查员所展开的调查方向主要有:被调查人的家庭、单位、学校、社区等。再次,调查完成后,由指派调查员的单位对调查结果进行共同研究,决定能否向法院提出建议,建议对被调查人适用缓刑,并将调查内容和建议制作成为书面的社会调查报告和表格。最后,经有关负责领导审核后,将报告与表格报至接受委托的社区矫正机构,再由该机构向委托法院提交,同时也要向同级人民检察院备案。最终,程序终结,此报告成为法院对被告人量刑时一个重要的参考意见。

从上述程序可以看出,将社会调查制度的适用范围扩大化是可以实施的,且其成功率会较高。所以,对于该项制度的扩大不仅符合国际司法潮流还符合我国的司法实践,不仅体现了以人為本,更强化了罪刑一致原则,还加快了我国现代化法制进程的步伐。

(二)将社会调查制度与附条件不起诉制度有机结合

根据我国法律理论和实践,社会调查制度与附条件不起诉制度在某种程度上存在一致性,具体表现在目的上,两者都是针对刑事政策和基本方针的具体落实。对于附条件不起诉人在考察期间一般要进行社区矫正,进行帮助教育。因此,在附条件不起诉决定作出前,对与之有关的未成年犯罪嫌疑人有关的成长经历、社会背景以及家庭状况等进行调查是有必要的,从而分析犯罪嫌疑人是否具有帮教条件并初步确定帮教单位及责任人。对被不起诉人进行社区矫正,根本上是对其人格进行矫正。开展社会调查,可以全面考察其人个特点,发现其人格缺陷,从而有针对性地进行人格矫正。我国一些人民检察院在附条件不起诉作出前,优先采用社会调查前置,要求如若作出附条件不起诉,就必须先进行社会调查。对于可以作出不起诉的案件,由未成年犯罪嫌疑人所在学校、社区等类似主体进行调查,并以学校、社区等名义出具报告加盖公章,提交至办案机关。事实已经证明未成年人刑事案件社会调查制度能够很好的与附条件不起诉制度结合在一起,下一步应做好推广与学习工作,将两者的结合更好更熟练的运用到更多的案件中,已达到更优的政治效果、法律效果与社会效果。

注释:

樊崇义.刑事诉讼法实施问题与对策研究.北京:中国人民公安大学出版社.2001.632.

第三条 对于实施涉嫌犯罪行为时未满十八周岁,刑事诉讼时已满十八周岁的犯罪嫌疑人、被告人,办案机关可以根据案件情况决定是否开展社会调查。第四条 公安机关、人民检察院、人民法院办理未成年人刑事案件,根据情况可以自行或者委托未成年犯罪嫌疑人、被告人户籍所在地或者居住地的县级司法行政机关、共青团以及其他社会团体进行社会调查。第八条 社会调查应全面调查未成年犯罪嫌疑人、被告人的性格特点、家庭情况、社会交往、成长经历、犯罪原因、犯罪前后的表现、监护教育等方面的情况。第十条 社会调查报告主要包括:(一)未成年犯罪嫌疑人、被告人的基本情况;(二)案由和案件来源;(三)未成年犯罪嫌疑人、被告人的主要情况及对处理结果建议。其中,处理建议应当结合案情对未成年犯罪嫌疑人、被告人的社会危害性和人身危险性、社会关系修复情况、社会矫正或帮教条件进行分析。第十二条 公安机关对未成年人刑事案件立案后,应当同步开展社会调查工作。第十三条 人民检察院在审查逮捕时,应全面审查公安机关移送的社会调查材料,并作为批准逮捕或不批准逮捕的参考依据。人民检察院审查起诉时,应将社会调查材料作为不起诉或提起公诉及量刑建议的重要依据。第十四条 人民法院在办理未成年人刑事案件时,应当全面审查人民检察院移送的社会调查材料,并将社会调查材料作为量刑和法庭教育的参考。第十五条 刑罚执行机关应当根据社会调查材料、被告人在办案期间表现等情况,对未成年罪犯进行个别化教育矫治。

徐昀.品格证据规则的反思与重构.河北法学.2009(2).