河西走廊丧仪音乐的形态分析

潘永峰

【摘 要】丧仪音乐一直是一个不被人提及的话题,本文从丧仪音乐的旋律、节奏、曲式、乐器、功能等方面进行了简单的分析,解析了丧仪音乐中悲情成分的根源所在,真正的解释了丧仪音乐的音乐价值、社会价值。

【关键词】丧仪音乐;旋律特点;节奏特点;乐器组成

一、丧仪音乐简介

丧仪音乐就是用于丧事时演奏和诵唱的音乐。乐手可以在平时单独联系,但念诵的经文,只有在法事中才会念唱。它一般分为两大部分,一是在人死以后的第四天举行的一场叫“上庙”(也就是到城隍庙去报告谁家有丧事,某某过世了)。二是真正的法事,在第六天和第七天,两天中以第六天的法事最为重要,第七天只是送葬,即送亡者入葬,也叫“出殡”。在这种丧仪音乐中,最主要的部分就是第六天中的法事音乐,在这一天,从早上六点钟,天刚亮就开始,一直持续到次日凌晨三、四点钟,有些人家若举行大的法事,则会持续到次日凌晨六点钟,然后直接继续第七天的“出殡”仪式,所以,丧仪音乐的全部音乐,就集中在第六天的法事中。

二、丧仪音乐的社会功能

在农村,常有鬼神传说,如“亲人托梦”、“半夜鬼敲门”等。在道场议事行事的过程中,可以制造出一种与鬼神交流的氛围,让人们有了心灵上的慰藉,所以丧仪音乐在人们的生活当中起到了很强的精神作用。在喪事中体现的是以孝为先,如“化文书”等事项,就是让亡者家属中的与亡者关系最近的人,在亡者灵前忏悔,然后再到经堂前向祖师爷报告,这项仪式共要来回忏悔十次,大约一个小时,所以在这样的氛围中,道士的诵经和道场音乐,就起到了渲染气氛和一种教化的作用,让亡者家属在音乐声中顿生悲意,真心忏悔自己的过失与不足。在议事的中间片断,高功不诵经时,这时,衔接两部分不同经文的就是纯音乐;还有再到户外做法时,走到路上的这段时间也要靠纯音乐来填补。在这些音乐中,有很大一部分,是面向大家的,或是能看着的所有人,没有十分准确的针对性。所以,这时的丧仪音乐就是向大家传达一个信息,说明某某家有丧事了。如:在过门处常奏的一段音乐《行场》:

三、丧仪音乐的形态分析

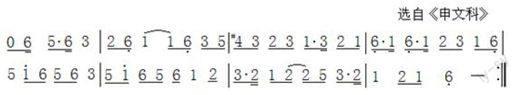

丧仪音乐包括纯器乐和为人声伴奏的音乐,纯器乐部分常用在过门或出外的路上,有人声的则是做法事时的部分。它的乐器组成一般有唢呐两支、钹、小锣或云锣、木鱼、鼓、铃等组成,演奏者一般由四人组成。两名吹手(吹唢呐的人),一个打钹的(一般是学徒),其他的所有乐器由高功一人完成。法事前,高功先摇铃,然后击鼓,同时,吹手跟着进来,如:

这就相当于给大家一个提示,法事要开始了,之后才进入正式的音乐。在法事中吹手的音调和高功唱诵经文的音调是一致的,但是,并不是高功跟着唢呐走,而是唢呐跟着高功走。也就是,唢呐的曲调的形成是根据高功唱诵经文的音调形成的。在一本经文中常常要使用到几十种曲调,如在《申文科》中就使用了十七段不同的音调,到现在大多已不知道曲名了。因为好多曲调都是前辈们口传教会的,并无文字记录或乐谱记载,所以现在所使用的这些音调对道士们来说只是一种不太精确的记忆,并没有什么特定的名称。老一辈的道士们都已仙逝,也带走了许多不解之谜。本文就现在道场议事中使用得最多的一些道场音乐作一分析。

(一)悲情成份的组成要素

在丧仪音乐中,每一首乐曲都让人听了心生悲意,顿觉酸楚,禁不住要热泪盈眶,那这些感觉又是如何产生的呢?为什么让人听了后心中很难受?主要有以下几点因素:

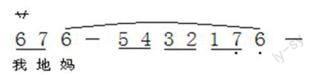

1.氛围因素。在丧悼议事中,处处是披麻戴孝的人,整个院子中都是一片素白,视觉冲击强烈,再配上不绝于耳的哭丧声,让在场的人都听得心中酸楚。尤其是哭丧的人都是唱着哭的。如:

中间再加入了一些泣不成声的吸气声,所以,丧仪音乐出现在这种场合,才使它具有了一种悲伤意境。

2.道教的神秘氛围。人在原始社会时,就对鬼神有着一定的信仰和怯怕,现在也不例外,尤其在农村,关于鬼神的说法层出不穷。大家普遍认为,对待亡者的态度,是一件非常严肃的事,要有人在丧仪中对亡者有大不敬的举动,他就必然会受到惩罚。在丧仪中,所有道具的布置、庭院的装饰、灵堂的布置、法案的摆设、神像的悬挂等等,都会成为这一仪式中的辅助性因素,致使道教音乐在这样的氛围中变得庄重而神秘。

3.音乐自身的特点。丧仪音乐大多是以慢速、长音、上行大跳和级进下行为主,它的旋律走向有一部分来源于哭丧的音调,而这些曲调特点又正是让人的情感有一个下滑的倾向,如:

这段旋律是以每分钟50的速度演奏的,大多以级进下行为主,再用唢呐演奏,配以钹和鼓这些无固定音高的打击乐器,加上高功沧桑的嗓音,凄凉之意便油然而生了。

(二)节奏特点

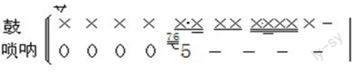

1.节奏乐器。钹:总直径约45厘米,中间有一个圆形拱顶,直径约17厘米,在拱顶的中间有一个小洞,用来系绳子,一般为皮质。节奏是每一拍的开始或是每一小节的第一拍和第三拍,如果是三拍子,就只打第一拍或是每一拍都打。在道士们出外时,它是一直演奏的,但在做法时,只有在间奏时用,很少在经文中间使用。如:

鼓:又名“阴阳鼓”,鼓双面蒙以牛皮,一面是太极图,一面是八卦图。鼓上有一手柄,便于高功拿起来打,鼓面的直径大约50厘米,厚约20厘米,手柄长约30厘米。节奏一般以均分性节奏为主,常伴有力度变化,偶尔会用到反拍。如:

木鱼和云锣或小锣:木鱼一般是以一块木头凿挖制成,而且木质的好坏会影响它的音色。上刷一层红漆,下放一个圆形的底座,用一木槌击打。丧仪中用的锣都是比较小的,直径大约是18厘米,边厚大约2厘米,有单打的,也有三面一组的云锣,和木鱼一同演奏。这两件乐器都是在念经文时演奏,基本节奏就是八分音符,一个一下,一般先打木鱼再打锣。

铃:以黄铜制成,铃总高约20厘米,铃身高约12厘米,铃把高约8厘米,铃口直径约10厘米,成喇叭状。它只用在每一段经文的开始或是法事开始前,由高功演奏,在念经的过程中不演奏。

2.节奏特点。在丧仪音乐中各个节奏乐器都有自己的节奏特点,高功控制着节奏的快慢、经文的起止、节奏乐器的统一,这些都靠高功手中的那一面阴阳鼓。如:

在例中我们可以看出,节奏的打法出现两种形式:

A:木鱼和锣:这两件乐器始终以一种步伐式的节奏跟随经文:

B:鼓和钹:它们是在丧仪音乐中音量仅次于唢呐的乐器,所以它们的使用只是出现在纯器乐部分。钹都是在正拍上打,以八分音符和四分音符的形态出现。鼓以八分音符和十六分音符的形态出现,极少情况下加入附点,偶尔还会出现反拍的打法。如:

(三)旋律特点

丧仪音乐中的大部分旋律来自高功的诵经音调,只有纯器乐部分是固定不变的一些曲牌,但是在长期的发展过程中,高功的角色不断在变化,曲调也多少有一些变化。

1.主要音型和走向。在丧仪旋律中有一个特点,就是音阶下行,犹如人的叹息声一样,如:

又如:

在以上两首曲调中出现了大量音阶下行的旋律,这也是丧仪音乐悲情成分的主要原因。

2.节奏特点。在丧仪音乐中,旋律的节奏以三种形态出现:x x、x. x、x x x x,它们的组合又形成了不同的节奏形态。

x x x x节奏常以音阶下行结合经过音为主要特点,如:

或 ,请看以下谱例:

又如:

又如:

3.调式特点。丧仪音乐常用雅乐羽调式音阶,所以在旋法特点上给人一种凄凉的意境。因为主奏乐器是唢呐,所以#4要略微比十二平均律的#4低一点,比4高一点,如下例:

又如:

又如:

4.曲式特点。丧仪中很少有一段旋律只出现一次的情况,而是不断重复,在高功的提示下才更换音乐,所以丧仪音乐大多是一段体,如:

又如:

四、结语

以上分析了丧仪音乐的节奏和旋律特点,如何在我们的音乐创作中引入和吸收这种特点,并形成一种新的音乐风格,是我们需要进一步探究的问题。希望我们的音乐工作者能够对本文提及的道场音乐进行进一步的探究,本文仅从音乐的角度简单分析了丧仪音乐,要全面了解丧仪文化,还要从更多的角度去探究。