历史影像实验室跨学科队伍建设初探

敖雪峰, 杨共乐, 吴 琼

(北京师范大学历史学院,北京 100875)

0 引言

交叉学科实验室在人才队伍建设中面临的最大挑战就是跨学科问题。在研究和解决该问题时,需要明确导致跨学科难题的原因,并针对具体原因提出相应解决方案。历史影像实验室面临的跨学科人才队伍建设难题,主要是由于传统人文学科和理工学科之间的鸿沟造成的。传统人文学科人才工程技术能力不足,理工学科人才又忽视人文素质的培养。针对这两点原因,应切实转变各学科的传统治学观念、完善不同专业人才的引进机制、重视岗位内已有人才的跨学科知识的培养及鼓励不同领域人才之间的交流协作几个方面来解决问题。

1 国内外高校跨学科实验室队伍建设现状

随着科研问题复杂性增加,一个问题往往涉及多个研究领域,于是依靠多个学科支撑的跨学科实验室相继而生。而已经建立单一学科实验室因为解决实际问题的需要,也积极与其他学科的科研单位进行合作,组建跨学科实验团队,提升解决实际问题的能力。

在组建跨学科实验人才队伍方面,国外相关学术机构起步较早,实施方式也比较科学有效,因此取得了众多世界瞩目的成果。英国最著名的卡文迪什实验室就是倡导跨学科研究的典范,该实验室力求为来自不同学科的研究者提供无缝合作的优良平台[1]。其中生物学上最具划时代意义的DNA双螺旋模型的建立就是物理学家F.H.C.Crick和生物学家 J.D.Watson进行跨学科合作的产物[2]。英国另外一个著名的跨学科机构叫做纳米技术跨学科研究伙伴机构(IRC),由来自剑桥大学和牛津大学等多所知名科研机构的物理学,生物系人才共同参与,进行生物纳米技术方面的前沿研究,以及培养下一批高水平跨学科研究队伍,使之能够接续从事该域的研究工作[3]。美国知名大学在建立跨学科组织机构开展复杂科研问题研究方面,同样非常踊跃。哈佛大学建立的“思维、大脑与行为”跨学科计划(The Mind/Brain/Behavior Interfaculty Initiative,MBB)由从事医学、工商学在内的自然科学研究人员与人文社会科学的专家学者共同实施,开展对“神经系统的结构、机能、演变、发展和病理学以及与人类行为和精神生活的关系”的研究[3]。麻省理工学院组建的虚拟跨学科组织——计算机系统生物学创新工程(Computational and Systems Biology Initiative,CSBi),由包含数学系、物理系、化学系、科学系脑认知、生物系、生物工程系、电子工程与计算机科学系、化学工程系、斯隆管理学院以及健康科技学院在内的11个学术组织的相关研究人员相互合作,开展大型跨学科项目,在信息生物相关领域取得了引人瞩目的教育和研究成果[4]。除了英美这两个教育强国建立的跨学科组织,加拿大西蒙.弗雷泽大学内建立的数学与计算科学跨学科研究中心(IRMACS)也是跨学科研究机构的榜样,该研究中心就是力求突破传统行政单元的限制以及不同学科之间的壁垒,为来自不同学科,不同科研单位的研究人员创造良好的合作平台,以更加有效地开展跨学科研究[5]。

相比国外高校在跨学科科研组织建立方面的成就,国内高校稍显逊色,起步较晚,建设规模较小。但是在科研问题越来与复杂的现实形势下,迫使一些走在前沿的高校在促进跨学科组织建设方面,也迅速跟上时代的步伐。如清华大学信息科学与技术国家实验室为促进信息学科在其他领域的应用潜能的发挥,专门设置了学科交叉基金,鼓励信息技术与其他学科的交叉与融合[6]。还有北京师范大学的信息学科与历史学科两大强势学科积极合作,共同成立了“文化遗产数字化保护与虚拟现实重点实验室”,在数字化文物保护以及历史场景虚拟再现等方面的研究取得了首屈一指的成绩[7]。类似的跨学科组织机构还有中国科技大学的合肥微尺度物质科学国家实验室[8]及北京大学的生物医学跨学科研究中心[9]。

在国内外跨学科科研团队蓬勃发展的趋势下,北京师范大学历史影像实验室应运而生。历史影像实验室突破历史学传统研究方法,将新兴影视传媒学的先进理念与技术应用到传统历史学研究中,将历史学与影像传媒学科以及信息技术这几个领域的学术资源以及技术手段进行有机地结合,以更加确切地反映历史本来的面貌[10]。但是该实验室自建立以来,遇到的最大难题就是兼具历史学、影视传媒学以及信息技术的跨学科人才队伍的建设。

2 实验室跨学科队伍建设的难题及原因

北京师范大学历史学院自2009年成立历史影像实验室以来,对实验室人才的招募标准便具有明显的跨文工学科特性。首先非常看重新进人才本身的人文知识素养,同时又要求人才必须具备非常强的影像传媒领域的工程实践操作能力。但是由于同时具备这两项素质的人才非常稀少,所以招募达到理想标准的人才及其不易。导致这种跨学科人才难求的根源还在于两个重要教育现实问题的存在,即传统人文学科轻实践技术;理工学科人才又匮乏人文知识,这两方面的原因导致的直接后果就是文理综合型人才极度匮乏。

2.1 传统人文学科轻工程技术能力

人文学科,尤其是历史学,哲学以及政治学等传统人文学科,一直都遵循着埋头苦读,笔耕不辍的学习及研究模式。所以,从事这些人文学科的学习者及研究者们大多数都还停留在利用传统的纸笔媒介的阶段。很大一部分固执的传统研究者们非但不接收新兴多媒体技术,反倒有一种排斥感。这群研究人员认为仅靠纸和笔已经完全能够胜任学科研究任务;高新技术手段对人文研究非但没有促进作用,反倒扰乱了研究者的一贯的传统研究思路;信息手段带来的高速度以及大数据量给传统研究者带来的不是高效率,而是高压力和浮躁情绪。基于这些原因,传统人文学科轻视工程实践能力的培养,排斥现代多媒体技术的应用。

2.2 理工学科匮乏人文知识

近年来,在国家大力发展经济的政策之下,理工学科呈现欣欣向荣的发展迹象。但是片面强调高新技术对于经济发展的巨大价值,使得高校理工学科一味地只重视学生技术能力的锻炼,而忽略了对学生人文素质的培养。

根据相关研究者对12所理工科院校学生人文素质状况调查的情况,调查结果显示,“理工科类大学生虽有80%的人认识到人文素质教育、科技与人文融合的必要性,但其人文素质总体状况、科技与人文融合的实际程度,与党和国家的要求相距甚远”[11]。理工科类大学生在人文素质掌握方面存在四大主要问题,即“不重视准确深刻理解概念”,“不重视全面、牢固掌握人文知识”,“不重视课外阅读人文知识类书籍”以及“不重视参加课外科技创新活动”[11]。

随着国家及越来越多的高校对理工科学生人文素质缺乏现实的重视程度的加强,问题也正在逐步改善,但总体来说,如何切实有效地将人文素质教育深入贯彻到每个理工科学生身上还是有很长的路要走。

综合以上两点,所以导致文理综合型人才极度匮乏。而历史影像实验室由于其自身的特殊性,恰好需要兼具较强历史人文知识背景以及较广泛技术能力的综合型人才,因此在人才队伍建设过程中遇到的跨学科难题比较显著。

3 历史影像实验室队伍建设方案及建议

北京师范大学历史影像实验室面临的跨学科团建设难题同样出现其他跨学科领域或者科研机构。比如,数字媒体领域即是计算机学科与传媒学科相互交叉,互相融合的一门跨学科领域,从事相关领域的研究者需具备较强的计算机应用技术,又需要较扎实的艺术传媒实践能力。针对该领域研究的实验室,必须建立一支学科交叉的复合型跨学科师资队伍,这些教师不仅应具有深厚的人文艺术素养,而且能够熟练运用数字媒体技术[12]。一支优秀的跨学科师资队伍建设也不是一蹴而就的,这就成为制约当前数字媒体专业发展的关键因素。深圳大学的重点实验室因为传统管理模式的限制,实验室之间缺乏合作,导致本来应该密切结合的学科也无法进行有效交叉渗透,跨学科实验室队伍建设比较困难,从而阻碍了学校适应科技产业信息化需求的发展步伐[13]。

针对目前跨学科团队建设的现实难题,相关科研机构的研究者也提出了一些解决方案。如西安科技大学的研究者对高校实验室跨学科科研团队建设提出了几点建议,包括加强团队意识,整合资源,打造跨学科团队;建立与跨学科科研团队相适应的外部制度与内部制度;建立科学高效的激励评价机制[14]。国防科技大学有研究者则提出从优化实验室跨学科组织结构、营造良好的实验室合作氛围、完善实验室学科布局以及实验室运行机制几个方面来改善跨学科实验室团队建设的现状[3]。中国农业大学则直接从根本着手,对博士生实行跨学科实验室轮训制度,在跨学科创新性人才培养方面取得了良好效果[15]。

根据北京师范大学历史影像实验室的自身情况,借鉴其他研究者的成果,提出了适合本实验室跨学科人才队伍建设的几点建议。

3.1 转变传统观念

当前高校教育中,无论是人文学科还是理工学科,都应该转变传统的学科治学观念。理工学科虽然在经济建设中发挥了绝对重要的作用,但是应该意识到,没有人文知识背景支撑的理工学科是没有积淀的,是不可能得到长足的健康发展。因此需要加强理工科学生培养自己人文修养的积极性,高校更是应主动为理工学子开设一些通识类的人文社科课程,以增强理工学子的综合素质。

而保守的人文社会学科,更需要将新兴技术的培养提上日程。人文学科研究者应当摒弃排斥高新技术的传统观念,认同技术带来的不只是经济增长,对于各个学科来说都有促进作用。事实上,新兴信息技术以及影视多媒体技术确实对包括历史学科在内的人文社会科学有积极的推动作用。

(1)信息技术使得人文信息搜集与检索变得更加快捷及方便。而有些注重前沿性的大学已经将人文社科信息检索与利用变成文科学生的一门必修课。信息化社会要求文科学生也必须掌握基本的信息检索工具及步骤,这在数字化资源盛行的信息化时代显得尤其必要。如目前比较流行的电子图书数据库有超星数字图书馆,书生之家数字图书馆,方正Apabi数字图书馆,SpringerLink电子图书以及ScienceDirect电子图书等;电子期刊数据库有万方数据资源系统,中文科技期刊全文数据库,中文社会科学引文索引(CSSCI),ScienceDirect Online全文期刊数据库,EBSCO全文期刊、报纸数据库等;虚拟的数字图书馆也与传统图书馆一样并存,而且发挥出越来越重要的价值[16]。如果能科学有效地利用这些数字化资源,对人文学科的学习和研究无疑是大有裨益的。

(2)影视多媒体媒介是与传统纸笔媒介并列的,可供记录历史以及表达历史的。而且从某种意义上来说,影视媒介具有传统纸笔媒介所没有的优势,这些优势包括更强的直观性,更令人信服的真实性以及更佳的社会化效应[17]。

3.2 完善人才引进机制

历史影像实验室原有的人才体系都是从事历史专业研究的人员,其知识背景结构比较单一,缺乏影视多媒体技术的基础知识,即便有些人员因为实际工作的需要偶尔参与了一些历史影像采集与制作环节,但是由于实践经验的不足,所以技术水平离熟练精干地进行历史影像实验还是有一定的差距。因此从注重工程实践能力的理工学科直接引进人才,以及从影视传媒行业内直接引进高素质的职业人士加入实验教师队伍则显得尤为必要。

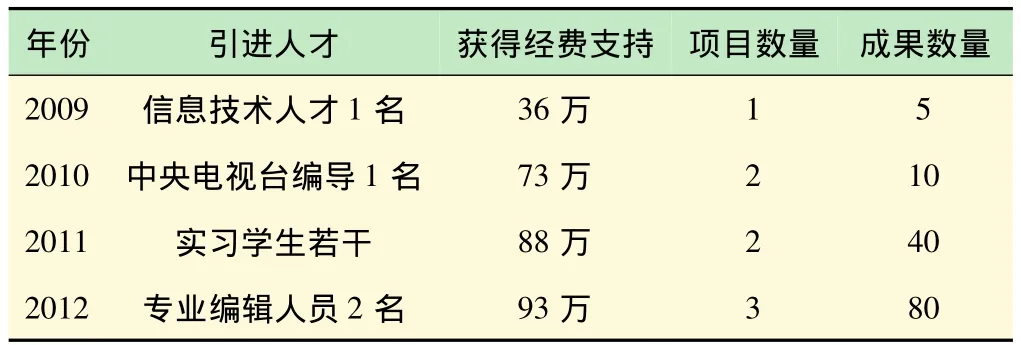

实验室自2009年成立原来,先后从信息学科和中央电视台引进了两名专任实验教师,从学校各个年级招募了在影视传媒技术方面比较优秀的实习学生,以及从中央电视台外聘了两名专业的编辑人员,从而保证实验室历史文化的系统数字化工作,以及影像史学作品的产出。引进人才后,吸引了校方对实验室进行持续性地大规模地经费投入,使得历史影像项目经费建设速度大大提升,历史影像成果不仅在数量,还是在质量上都达到前所未有的高度。表1通过对引进人才后,实验室获得经费,实验室项目以及实验室成果方面的数量进行了比较,可见人才引进对于实验室建设的巨大价值。

表1 历史影像实验室引进人才后产生的效果图

3.3 重视岗位内人才的跨学科培养

人才引进机制是在短时间内迅速改善实验室团队结构的最佳方式,但是从实验室的长期发展来看,还需要重视在岗人员的跨学科知识的培养。对于已有的具备传统人文知识背景的教师,需要加强其工程实践能力的培养,首先需要改变他们脑中固有的“排斥新兴技术”的观念;其次通过基础课程和实践操作相结合的模式切实提升其信息技术和影像技术;最后发展他们有意识地将本身的人文知识跟新接受的工程技术进行有效地结合,以更好地开展历史影像项目。

对于引进的技术水平较高的教师,应该利用人文学科本身具有的知识平台,提升其人文知识素养。需要让他们自觉地意识到人文知识的修养对于工作的必要性,提升其对于人文历史方面知识的兴趣,主动地利用学科已有的软硬件资源进行学习。比如北师大历史学院拥有众多传统历史学经典著作,如《四库全书》,《二十四史》以及《国学宝典》等,同时还有本院研究者编撰的高水平的历史学术论著,包括《中国通史》,《世界通史》,《中国史学史》,《北京师范大学史学探索丛书》等。通过对这些著作资源进行研读,无疑能较大程度地提升理工科人才的历史知识素养。

3.4 鼓励不同领域人才之间的密切合作

在岗人才的跨学科素质进行培养,是考虑实验室长期发展的需要;对于短期实验室项目的开展来说,最有效的方法是鼓励不同领域人才之间的合作。无论是文科系人才熟练掌握影视多媒体技术,还是理工技术型人才全面提升人文素养,都不是一蹴而就的,而且考虑大家都还有实际的工作任务,所以真正能用来武装提升自我的时间特别少,所以这个过程变得更加漫长。对于当前以及将来较长的一段时间内,实验室历史影像项目的开展都需要依靠历史学科人才与影像技术人才的紧密配合。比如对于《左传》的影像史学作品创作,则需要专门从事《左传》研究的教师加入项目团队,提供专业的史学见解,而《左传》相关的史料的数字化,影像采集以及后期的影像编辑整理工作都得依靠专门的影像制作人员来进行。

4 结语

历史影像实验室是通过新兴影像媒介来记录、分析及表达历史的科研机构,具有典型的跨学科特性,因此对人才的跨学科综合素质要求较高。但在目前的教育体制下,传统人文学科排斥新兴技术,理工学科人才又匮乏足够的人文知识素养,文理综合型人才非常稀少,因此同时拥有广泛的人文知识背景,又具备过硬的影像技术能力的人才非常难得,这是当前实验室队伍建设面临最大的跨学科难题。针对该跨学科队伍建设难题,提出了几点建议,这种跨文理学科性质较强的实验室如果能改变传统只着眼于当前学科研究的观念,引进专业的技术型人才,重视岗位内人才跨学科素质的培养以及鼓励不同领域人才之间的密切合作,这几点,能从短期和长期改善跨学科队伍建设,以多学科的视野来顺利开展历史影像实验项目。

[1] The Cavendish Laboratory[J].Science,1908,28(706):53-54.

[2] Finch John.The discovery of the double helix:A brief history of the MRC Laboratory of Molecular Biology-The DNA double helix and the fist 3-D structures of proteins were worked out in an MRC unit housed in the Cavendish Laboratory in Cambridge.Its success has continued in the LMB,built in 1962 to accommodate its growing number of researchers[J].School Science Review,2003(308):65-74.

[3] 肖 彬.中国研究型大学跨学科组织的发展研究[D].长沙:国防科技大学,2006.

[4] 熊华军.大学虚拟跨学科组织的原则、特征和优势——以麻省理工学院CSBi运行机制为例[J].高等教育研究,2005,26(8):95-101.XIONG Hua-jun.The principles,characteristics and advantages of the VIO——On the case of the operating mechanism of MIT’s CSBi[J].Jounal of Higher Education,2005,26(8):95-101.

[5] IRMACS Centre|The IRMACS Centre.http://www.irmacs.ca,2013-05-15.

[6] 龚 玉.基于学科交叉的高校国家重点实验室研究[D].上海:华东师范大学,2010.

[7] 周明全,耿国华,武仲科.文化遗产数字化保护技术[M].北京:高等教育出版社,2012.

[8] 朱警生.从“交叉综合”到“系统集成”——记合肥威尺度物质科学国家实验室[J].中国高校科技与产业化,2005(6):16-20.ZHU Jing-sheng.From “CrossComprehensive” to“System Integration”——Hefei national laboratory for physical sciences at the microscale.Chinese University Technology Transfer,2005(6):16-20.

[9] 赵 波.北京大学生物医学跨学科研究中心(Biomed-XCenter of Peking University)工作取得显著成效[J].北京大学学报(医学版),2002,34(5):450.ZHAO Bo.Biomed-XCenterofPekingUniversity hasmade remarkable achievements[J].Journal of Peking University(Health Sciences),2002,34(5):450.

[10] 敖雪峰,杨共乐.关于历史学科影像史学实验室建设的思考[J].实验室研究与探索,2012,31(1):171-173.AO Xue-feng, YANG Gong-le.. Ideas on Construction of Historiophoty Laboratory in History Discipline[J].Research and Exploration in Laboratory,2012,31(1):171-173.

[11] 黄 平,聂永江.理工科类大学生人文素质状况调查研究[J].江苏高教,2008(1):94-96.HUANG Ping, NIE Yong-jiang. The Research on Engineering Students’ Humanistic Qualities[J].Jiangsu Higher Education,2008(1):94-96.

[12] 王万良,朱上上.软件与艺术融合的数字媒体跨学科人才培养模式[J].中国大学教学,2009(3):38-39.WANG Wan-liang, ZHU Shang-shang.. TheInterdisciplinary Training Mode in Digital Media which was Integrated by Software and Arts[J].China University Teaching,2009(3):38-39.

[13] 曾 捷,李 霞.深圳大学重点实验室信息化建设与管理探讨[J].实验技术与管理,2011,28(4):167-169.ZENG Jie,LI Xia.Exploration on the Construction and Management of Information System of Key Laboratory of Shenzhen University[J].Experimental Technology and Management,2011,28(4):167-169.

[14] 窦 娟.高校实验室跨学科科研团队建设[J].西安建筑科技大学学报,2010,29(4):93-96.DOU Juan.The Interdisciplinary Scientific Research Team Building of the University Laboratory[J].Journal of Xi’an University of Architecture and Technology(Social Science Edition),2010,29(4):93-96.

[15] 于书洁,史长丽.跨学科实验室轮训体系与博士生创新能力培养的改革探索[J].学位与研究生教育,2010(3):38-42.YU Shu-Jie,SHI Chang-Li.Rotation System in Interdisciplinary Laboratory and Exploration on Reformation of Doctors’Creative Ability[J].Academic Degrees and Graduate Education,2010(3):38-42.

[16] 沙振江,张晓阳.人文社科信息检索与利用教程[B].江苏大学出版社,2007,12.

[17] White H.Historioraphy and historiophoty[J].American Historical Review,1988,93(5):1193-1199.