回首三十年代

李志铭

楔子——两岸三地的中国新文学氛围

提及中国新文学版本的传布景况,从近年来的拍场表现可见一斑。除了北京、上海两地的珍本拍卖市场炒热了“火红”的交易行情外,老一辈书人诸如唐弢(1913~1992年)、黄裳(1919~1992年)、姜德明(1929年生)、谢其章等人更接连通过出版图录以及撰写书话等方式来展示自家藏品,包括姜德明的《书衣百影》系列,谢其章的《杂志创刊号风景》系列,以及唐弢的《晦庵书话》、黄裳的《黄裳书话》等,不但试图构建起中国新文学版本的价值品位与历史系谱,更藉此带动普罗大众将“藏书”视为文化消费的流行潮,并确立以“藏书家”身份风行于世的社会位阶。

历史告诉我们,书物流通禁令总敌不过现实情势。再怎样严苛的图书查禁政策,最后都无法推翻“禁书”等同于“畅销书”这条不成文定律。即便台湾新闻局曾在2003年的台北国际书展上大动作地禁止大陆书上架,但如今早已挡不住开放潮流的简体印刷本,以直捣黄龙之姿大举进入了台湾市场。于此,彼岸有关于“新文学版本”知识的论述专书及相关信息,几乎是同步且强势地占据了台湾书人的惯习与思维。

而在香港一地,自二次大战后美苏冷战时期以降,无疑在文学出版流通方面占有相当重要的中介关键。解严以前,除了从大陆来台人士所携带的随身书物之外,这些被查禁的20世纪30年代文学图书几乎全是通过香港而辗转流通至台湾岛内。换句话说,假若当年没有香港(或说那些挟带禁书入境台湾的港人侨生们)的存在,台湾也就绝无可能有今日的中国新文学流通景况。

近一两年,港人对于经营中国现代文学议题的用心尤为显著,动作频频。2005年夏,香港中文大学图书馆首度筹办“中国现代作家签名本展览”,还请来了陈子善、舒乙、刘以鬯(chàng)、李欧梵等学人举办多场系列讲座。紧接着在“签名本”展后的2007年初,香港中文大学又举办了“中国现代文学珍本展”,展出良友图书公司、文化生活出版社、上海怀正文化社、香港人间书屋,还有老舍与赵家璧合办的晨光出版公司为重点的共300多种中国现代文学珍贵书籍。

战后迄今,台湾本地搜藏整理中国30年代文学史料成果最丰硕者,当首推刘心皇(1915~1996年)与秦贤次(1943年生)二人,前者编有《抗战文学论》《文坛往事辨伪》《抗战时期沦陷区文学史》《现代中国文学史话》,后者编有《郁达夫南洋随笔》《梁遇春散文集》《云游——徐志摩怀念集》《抗战时期文学史料》等相关作品。

生逢其时的刘心皇,中学时期在大陆即已接触《小说月报》《雨丝》等刊物,且多搜购“创造社”的诗与小说,并在报刊发表诗歌散文、参与副刊编辑工作。来台后,更醉心于抗战期间的文学史料搜集,生平所得珍本多来自于牯岭街旧书摊,惜不知身后这批珍贵藏书已经流落至何处。另外同样以搜藏新文学史料为职志的秦贤次,数十年来的搜书足迹亦遍布港、台、大陆各地。然而自1990年起,在秦贤次陆续将多年苦心搜得的12000余册珍本图书全数捐赠给中研院之后,由于其他老藏家们低调如昔而新进藏书者又未成气候,身处台湾而欲得见30年代中国新文学著作的初版原貌,似乎是要渐成绝响了。

眼下虽早已思想解严,两岸间的书物往来也愈加开放,如今在市场经济逻辑下,同样一本当年辗转流传的30年代文学原版书,却是更显得奇货可居而难以亲近了。

在台湾,回首观望中国30年代文学老版本,其意义绝不只在于沉缅于某种怀旧气氛的莫名感怀,也并非只为了追逐像是鲁迅《彷徨》、茅盾《子夜》、巴金《寒夜》、老舍《骆驼祥子》等首版书或是郭沫若的绝版诗集《女神》在全世界仅存某孤本这类所谓“珍稀奇本”的藏书品位。对此,我们应当拉开某种凝视的距离,在书物的占有欲之外,审视其存在的历史意义。

序曲——遭意识形态遮掩的新文学系谱

20世纪初,新文学改革浪潮不仅风行于“五四运动”时期的中国大陆,同时在海峡另一端、日本殖民地台湾的文学创作也深受其影响而逐渐达到成熟阶段。1936年,大陆作家胡风(1902~1985年)陆续翻译了杨逵《送报夫》、杨华《薄命》、吕赫若《牛车》等3篇台湾小说,连同另外4篇朝鲜作家共7篇作品集结为《山灵——朝鲜台湾短篇集》在上海出版,首度将日据时期的台湾作家引介至大陆。直到1949年后,《山灵》一书更辗转影响了诸多从大陆来台的青年学生。关于《山灵》的最初版本,至今除国家图书馆馆藏以外,一般仍难以窥得其品相全貌。

过去长期处在保守而僵化的语文教育体制下,直至90年代以前,在台湾这块土地上的知识青年大多未曾有机会全盘接触了解,也极少正视过中国30年代新文学传布流通的存在现象,更遑论对当时人民对于专制政府的抗争实质的认识。诚如作家陈映真所形容,当前台湾是个仅存右派主流思想而全然缺乏左派思维的不平衡社会,其弊病甚至到了政党轮替之后,依旧是沉疴难除。

在台湾的中学基础教育殿堂上,我们但知有倡议“白话新文学”的胡适,却刻意回避引领“革命文学”风骚的鲁迅;谈及“新月社”的格律新诗,我们知晓有创作《再别康桥》名句的徐志摩,却鲜少熟识写下《死水》诗篇的闻一多;学子们甚至能够朗朗背诵罗家伦、傅斯年、梁实秋、林语堂、朱自清、苏雪林等作家生平,却对于同时期的巴金、老舍、郭沫若、茅盾、沈从文、丁玲、周作人、王统照、张恨水等另一批被意识形态淹没的作家们感到陌然与疑惑。

体制以外,其他通过坊间出版而少数仅存的残余简论,也只能依附在“三民主义”理论以及“抗日民族主义”旗纛之下了。例如诗人闻一多,由于当年盛传被国民党特务暗杀,而使得“闻一多”这名字一直以来始终是国民党高层相当“感冒”、能免则免的禁忌痛处。除了来自香港的翻印书,直到1967年梁实秋的《谈闻一多》才算在本地首度开禁,但也仅是片面地强调其抗日意识,文中且多处刻意地强调其为“狷介书生”,因“言语偏激”而“死于非命”。

追本溯源,自20世纪初叶以来,至今使你我都深陷其中的国共争战,竟使得不知有多少的往昔人事记忆因而被各自的意识形态给束缚笼罩,从而让人看不清历史全貌。

若论杀伐破坏,战场上的枪战固然是弹雨进逼、惊心动魄,但要谈及人际关系的明争暗斗,各派文人在报章刊头的笔墨论战那才真是你来我往、寸步不让。

话说昔日在这笔墨战场上睥睨群雄、独领风骚者,莫过于当年被奉为“左联”精神领袖的鲁迅,从礼教、制度、传统、政府,乃至于被他认为作风保守的英美派学人,或多或少都遭遇其锐利笔锋的批判挞伐。若说30年代的上海文坛曾有过的激昂火花,或许就属鲁迅和梁实秋之间的那场“新月派论战”了。当时,甫留美归国的梁实秋,针对日益强势的“普罗文学运动”与鲁迅本人的文学思想进行各种质疑与论辩。但随着1949年后的隔海分治,鲁迅被大陆奉若圣人般的革命启蒙者,梁实秋反遭大陆文艺界评价为“资产阶级走狗”而被贬到最低阶。来台以后,为解台湾学界针对中国30年代作家之疑的梁实秋,则以《关于鲁迅》一文归结其为“全无文艺理论基础,缺乏积极的思想,态度偏激,拥有文学家的一支笔,却没有应有的胸襟”。

当年对于以往各种思想论战毫无“知的权利”的台湾文学界来说,围绕在鲁迅周围的“解密”话题自是争议不断。而这当中最富戏剧化转折的,则是在鲁迅生前给予其小说作高度评价的苏雪林。这位被阿英称为“女性作家中最优秀的散文作者”,早年曾化“绿漪”之名与冰心(1900~1999年,图1)、凌叔华、冯沅君和丁玲一起并称为30年代五大女作家,并以散文集《绿天》和自传体小说《棘心》载誉文坛。然而,当时不知与鲁迅结下了何等的怨恨纠葛,致使她从大陆出走到台湾仍旧难解心结,屡屡祭出“反鲁”大旗,仿佛结下深仇大怨似的,在鲁迅亡故后大肆贬损其人及作品。

对于从这些作家笔端流泄出的一股怨气,始终令人感到困惑的是,其背后所透露的究竟只是当事者彼此之间的私人恩怨个案,抑或是更深刻地代表着某个时代群体的不平之鸣呢﹖无论真相如何,活在当下台湾的我们都得扪心自省,这些遭逢政治风气感染之字句所透露出的愤恨情绪,究竟只是在激情之余抒发一时气愤的宣泄文章﹖还是内心真存有誓不两立的怨忿永难消解呢﹖

从“文学革命”到“革命文学”——三十年代文学结社的浮世光景

20世纪30年代的中国,是个政治斗争异常汹涌激烈的浑沌时代。西化与传统共舞,左派与右派倾轧,黑暗与光明并存。社会上的政治血案频传,且街头学潮如麻,简直有不可终日之感。但即便如此,在小说文艺的笔端世界里,再怎么样光怪陆离、喧嚣摇荡的思想,却也还能透过印刷书的传播媒介而辗转地递嬗流传。

论及中国新文学作家的思想发轫,无不源自1919年的“五四运动”——一场原本单纯的青年学潮,后来逐渐演变成全面性的文化改革运动。那一年,巴金16岁、梁实秋18岁、冰心20岁、老舍21岁、郑振铎22岁、茅盾(沈雁冰)24岁、郭沫若28岁,都还是涉世未深而被这股潮流挟以俱去的青年人。那时已初为人师的39岁的鲁迅也才刚在该事件前一年(1918年)发表了革命性的《阿Q正传》。或许是时代风潮的推波助澜,就在“五四”前后的数年间,鲁迅接连完成了15篇小说,后集结为他的第一本小说集《吶喊》(1923年,北京新潮社)。

就当时稍微具备阅读能力的广大华人青年来说,参加某思想团体或文学集社,不但是追求理想的实践行动,更是一种普遍存在的时尚风潮。在那个时代,套句老舍的话说﹕“不管一个青年怎样发疯,要去摘天边的小月,他也不会完全忘记社会革命的国家大事。”其实,不仅中国大陆如此,就连当时隔海相望的殖民地台湾亦然。

然而,彼时文学结社盛行之风,相对来说却陆续引发了自由中国的文人们针对“个人主义”可能因此消弥于“团体主义”的隐忧,正如胡适当年“狮子老虎永远是独来独往,只有狐狸和狗才成群结队”这句挖苦团体主义信仰者的话,并且也隐约暴露出当时两大思想潮流之间的政治抗衡﹕社会“唯物观”与自由“唯心观”,“革命”与“反动”,“劳动阶级”与“资产阶级”。此般争执于文学思想的笔端议论,虽然多半未久便暂告以落幕,但无疑已是暴风雨来临前的预兆。

根据沈雁冰(茅盾)在《中国新文学大系》导言所记述,从1922年到1925年间,“以青年学生与知识分子为主体,先后成立的文学团体及刊物不下一百余”,简直有如“尼罗河大泛滥”般,可说是新文学蓬勃滋生的成长期。其中,分别又以“文学研究会”“创造社”“新月社”及《语丝》刊物同人的4个作家团体为枢轴。这批青年舵手们分别有着各自专擅的文体领域,彼此竞逐互勉、发光发热。

“文学研究会”成立于1920年,以周作人、蒋百里、朱希祖、沈雁冰、郑振铎、叶圣陶、王统照(图2)、许地山等12位发起人为核心。从1921年到1932年间,该成员筹办运作的《小说月报》经常有系统性且大篇幅登载欧美、日本及其他弱小民族等外国文学译作与作家专题的刊号特辑,使当时的青年作家对于西方文学的借鉴起了莫大作用。当时“文学研究会”成员来自四面八方,网罗全国作家达百人之谱,可谓阵容浩大。其锋头之健,往往使得后起团体无法与之竞争。

“创造社”筹备于1921年,以郁达夫、张资平、成仿吾、郭沫若、田汉等一干留日的青年学生为要角,网罗了冯至、闻一多、滕固(图3)、梁实秋等青年作家,从1922年到1929年断断续续地通过《创造季刊》《创造周报》《洪水》半月刊、《创造月刊》《文化批判》等刊物,犹如异军突起般,大肆展开其批判自省的锐利笔锋,在当时敏感且保守的文坛掀起了论战狂飙。

“新月社”创设于1923年,“新月”二字套自印度泰戈尔的新诗《新月集》,最初原是一干欧美留学生的固定聚餐会,从中而日渐催生了“新月社”。在徐志摩和胡适的策划下,于1927年在上海开设了新月书店,来年又接着创办《新月杂志》,陆续网罗陈梦家、邵洵美、林徽因、卞之琳等新秀作家,开创出重建新诗格律的新天地。然而,自从核心人物徐志摩在1931年的飞机失事意外丧生后,“新月社”的文运也就随之日渐衰落了。

《语丝》周刊于1924年在北京创刊,系以鲁迅、周作人(图4)兄弟为核心的同人刊物。《语丝》虽并非正式的文学团体,但从1924年至1931年停刊,其影响力已足以和上述三团体相提并论。在倡议散文小品的创作方向下,陆续网罗了林语堂、钱玄同、俞平伯、冯文炳、刘半农、苏雪林、鲁彦、许钦文、曹聚仁、李健吾等作家。鲁迅的散文诗集《野草》,以及周作人的散文集《雨天的书》均由《语丝》首度发表。创刊时的《语丝》由北大“新潮社”发行,后改由“北新书局”发行。

特别值得一提的是:此处“北新书局”系1925年通过鲁迅等人的帮助,由鲁迅的学生暨北大文化团体“新潮社”成员李小峰(1897~1971年)开办的民间出版单位。李小峰取“北大”“新潮”各一字而创的北新书局专事发行新文艺作品,因出版鲁迅的大部分译著,加上经营得法,使得业务蒸蒸日上,很快便成为足与商务、中华、开明等相提并论的出版社,且被同业推举为“新文艺书店的老大哥”。

当时由北新书局首创印制一种不切边的书籍,带动了所谓“毛边书”的流行潮,先后出过鲁迅、周作人、刘半农、冰心、江绍原、徐祖正、冯文炳、许钦文、刘大杰等名家作品。回忆起昔日北新书局出版事业之盛,早年曾在书局担任学徒的萧乾形容﹕“若把每天进出的文学界人物开列出来,也许会占那个时期的半部文学史。”1926年北新书局因发行鲁迅编辑的《语丝》杂志,被进占北京的东北军阀张作霖封闭。翌年被迫迁往上海营业。1931年因经售中共地下书店“华兴书局”出版物,一度遭国民党当局查封。1933年复因出版《小猪八戒》一书涉及民族宗教问题再一次被查封。

由于北新书局多次被查封,损失甚巨造成资金周转不畅,导致鲁迅和李小峰闹上版税官司,后来经郁达夫做和事佬调解后,鲁迅仍对北新书局给予信任,把自己许多著作如《两地书》《鲁迅杂感选集》《三闲集》《伪自由书》等继续委托李小峰负责出版。

上述“文学研究会”“创造社”“新月社”及《语丝》刊物同人等四大文学团体,就反映文艺创作与社会思想层面,都还只在“文学革命”范畴内。待1930年以鲁迅为首,在上海发起成立“中国左翼作家联盟”后,这批新文学作家们才可说是正式挂上了“革命文学”旗帜。“左联”组织主要是以早年在上海倡导无产阶级革命文学的“创造社”“太阳社”成员以及受鲁迅影响的青年作家为基础,并按照中国共产党的指示,吸收其他进步作家而组成的革命文艺团体,成员囊括了茅盾、郭沫若、阿英、田汉、戴望舒、端木蕻良、胡风、胡也频、柔石、谢冰莹(图5)、郁达夫、张天翼、丁玲、叶灵凤等50余人。“左联”的成立目的除了向广大民众宣传革命思想外,并积极投入与国民党文宣阵营的正面抗衡。直至1936年春,为了适应抗日救亡运动的新形势,“左联”方才解散。

1949年以后在台湾,由于国民党在大陆政权的全盘失据,从而推展出50年代一连串的“反共文艺”政策,连带衍生对于社会主义思想的极度排斥、陌生及恐惧,致使从“五四”时期以降的新文学作家,哪怕像是徐志摩《爱眉小扎》(图6)之类的情话私语,都得经过“思想消毒”。至于那胆敢大张旗鼓与国民党对抗的左联作家们,简直就像是吞噬自由主义的洪水猛兽了。

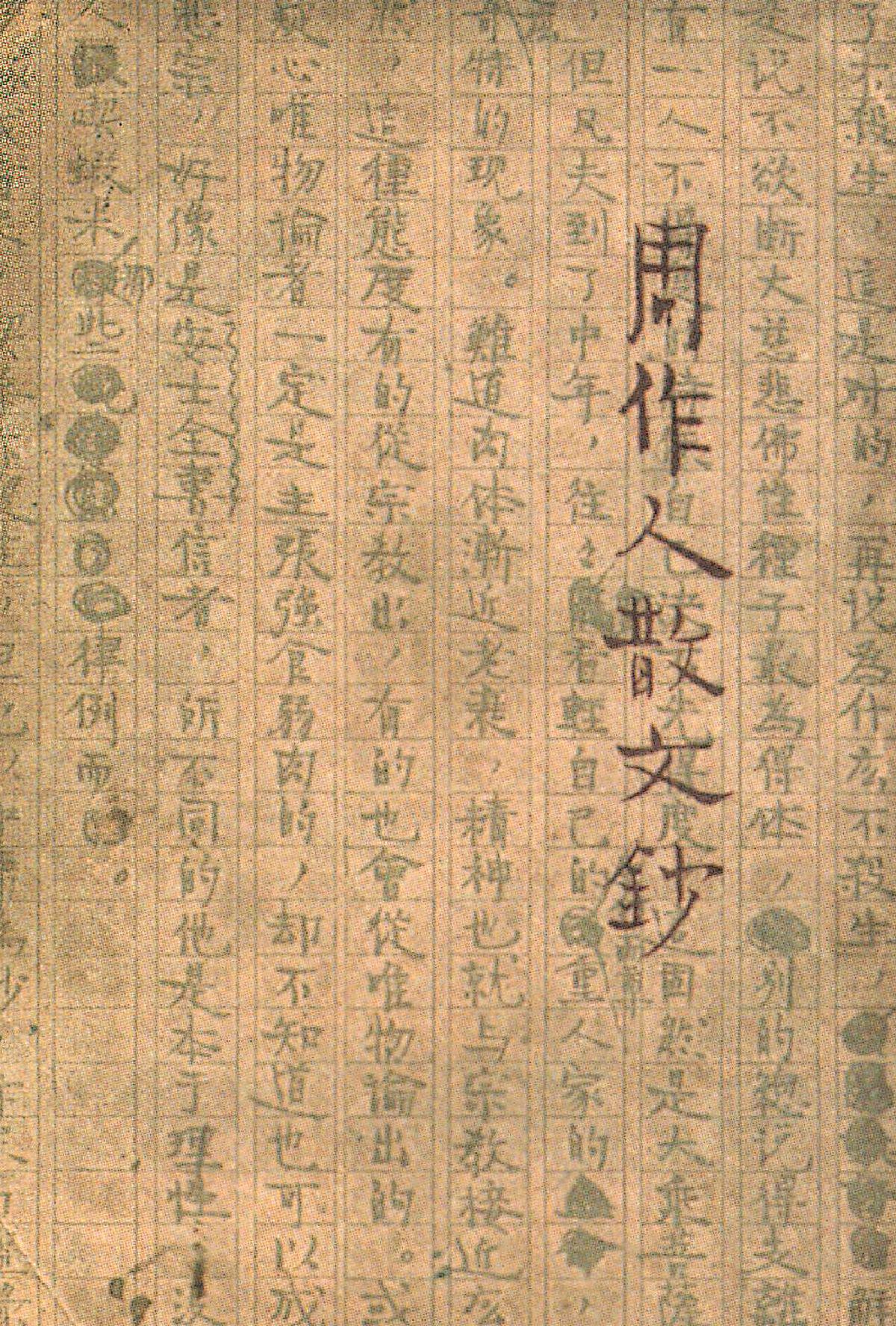

(图片取自《三十年代新文学风华》,2007年台北旧香居出品)

责编 潇然