贵州省农村环境监测现状、问题与建议

王之明,江 川,陈 琨,黄文琥

(贵州省环境监测中心站, 贵阳 550081)

贵州省属西部高原山地,全省大部分地区被切割成山体破碎、地表崎岖的高原、山地、丘陵和盆地,是全国唯一一个没有平原的省份,主要特点是喀斯特地貌发育成熟,并且分布广泛,全省喀斯特地貌面积约13万km2,占全省国土面积的73%[1]。喀斯特环境具有环境容量低、生物量小、生态环境系统变异敏感度高、环境系统内物质移动性强、稳定性差等一系列生态脆弱性特征,是承灾能力弱、灾害承受阈值弹性小的一种生态脆弱环境[2-4]。贵州农村生产生活与生态环境间的矛盾较为突出。同时,贵州省也是全国矿产资源较为丰富的省份之一,持续多年的粗放式开采、土法冶炼等不科学生产方式及污染企业向农村转移,不良的传统生活方式等对贵州省农村环境造成了巨大污染,造成多地地方病频发[5],农村环境压力不断增大。

1 贵州省农村环境监测现状

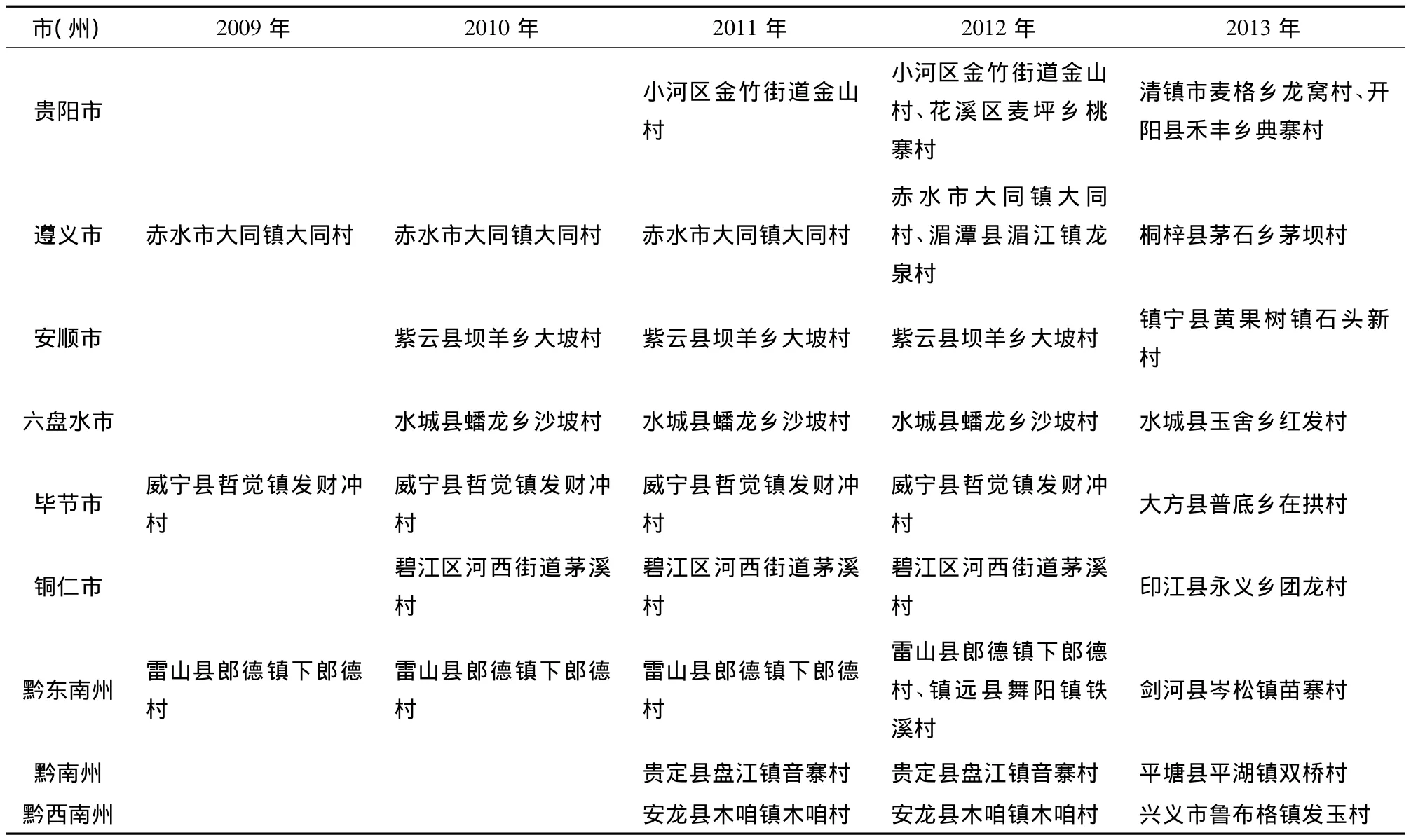

贵州省农村环境监测工作始于2009年的农村环境“以奖促治”专题监测,对列入2008年中央农村环保资金“以奖促治”的3个村庄开展专项监测工作。随后每年被列入专项监测的村庄数量逐年增加,至2013年共监测村庄个数为22个,涉及全省9个市(州),详见表1。监测内容包括环境空气、地表水、集中式饮用水源地和土壤。监测频次方面,2009—2012年,水质和土壤监测每年监测1次,空气监测每年2次;2013年空气和水质监测改为每季度监测1次,全年4次,土壤监测仍为每年1次。

从近5年的贵州省农村环境(试点)监测结果来看,空气主要超标因子为PM10和SO2,地表水主要超标因子为总氮、粪大肠菌群,饮用水主要超标因子为细菌总数、总大肠菌群和氨氮,土壤主要超标因子为镍、铜、锌、铅、镉、砷、铬等。

表1 贵州省农村环境监测工作开展情况

2 农村环境监测存在的问题

2.1 贵州省农村环境复杂

2.1.1 山区农村分布对农村环境的影响

因地形限制以及传统习惯,贵州农村住宅比较分散,大部分山区村庄依山而建,缺少整体规划。这些村庄普遍未建立农村生活垃圾管理体系和污水排水系统等,生活垃圾及其渗滤液和生活污水伴随着降雨依山势自然流放,渗入地下水和土壤深层,使地下水体和深层土壤受到污染。随着污染物迁移积累,地势较低处可能出现比较严重的污染[6]。

2.1.2 矿区对农村环境的影响

贵州多年来粗放式矿产采挖及冶炼造成采矿区、冶炼区和矿渣堆放区污染问题较为突出。而各种矿藏大多分布于山区,由于矿藏的开采、冶炼和矿渣的堆放,表面植被被破坏,污染基质暴露在外,污染因子顺山势向低洼地带迁移、累积,造成矿区低洼地带污染,这些地带多分布有农田和水体,所以矿区主要污染区域应包括采矿点、冶炼场及矿渣堆放场、矿区下游低洼处的土壤和水体。

2.1.3 喀斯特地貌对农村环境的影响

在贵州的喀斯特地区,溶洞多,漏斗多,地表水及地下水相对丰富,地表水和地下水之间沟通密切。上游的地表水可能通过地下暗河的汇集形成下游的地下水。特殊的喀斯特地质构造可能造成村庄污染物、矿区污染物在迁移过程中直接渗透进入地下水区域,造成较为隐蔽的污染风险。

2.2 监测村庄太少,监测结果代表性不强

贵州全省各地农村自然条件、农民生产生活和社会经济发展水平差异明显,虽然近几年农村环境监测村庄在不断增加,但相对于全省共18 099个村[7],依然存在覆盖面窄、代表性不强,无法全面、系统地反映农村环境质量状况。

2.3 监测报告分析与评价水平不高

目前农村环境质量监测报告存在着只重数据,不重分析的特点,报告也仅仅是对照相关评价标准的标准控制值,简单评判超标或不超标,普遍缺乏对监测数据的深度加工,更缺乏对数据来源的背景、相关性深入分析,农村环境质量综合分析与评价水平不高。

2.4 基层环境监测能力薄弱

农村环境监测涉及空气、地表水、地下水和土壤多个环境要素,并且监测覆盖面逐年扩大,目前该工作主要由各市(州)监测站和省环境监测中心站承担,监测任务十分繁重。从我国农村环境监测工作的发展趋势来看,县级环境监测站将成为农村环境监测的主力军;但贵州省县级环境监测力量十分薄弱,贵州全省88个县(市、区),共有县级环境监测站33个,具备独立开展常规环境监测的不足10个,与全国水平相差较大。

2.5 农村环境监测经费不足

2010年国家安排农村试点监测经费1.2万元,完成了贵州省6个村庄的环境监测工作,平均每个村庄经费为2 000元,到2013年国家农村试点监测经费增加到10万元,村庄为10个,平均每个村1万元。由于农村环境监测涉及要素多,特别是土壤有机污染物监测,贵州多数市(州)环境监测站不具备或只具备部分有机项目的分析测试能力,对于不能独自完成的项目往往需要委托其它具备分析资质的单位完成,监测成本往往达数万元,资金仍有较大缺口,造成农村环境监测主体积极性不高。

3 建议

3.1 科学制定农村环境监测方案,客观反映农村环境质量

3.1.1 选取典型村庄

根据贵州省农村主要生产方式和主要污染来源,将村庄类型分为种植型、养殖型、生态型、工矿企业型、旅游商业型、和其它类型等6种类型。建议每个市(州)选取以上6个不同类型的典型村庄进行农村环境监测,城中村不作为监测对象。

(1)种植型:指生产方式以较大规模现代种植业为主,如粮食作物、蔬菜、水果等,农膜、化肥和农药量使用较大的村庄。

(2)养殖型:指生产方式以畜禽、水产等养殖业为主,环境污染主要来源于此的村庄。

(3)生态型:指生态环境优美,座落在受保护的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态功能保护区、水源保护区、封山育林地等区域内的村庄。

(4)工矿企业型:指以工矿、企业等产业为主要经济来源的村庄,村庄环境受工矿企业废水、废气和废渣影响较大的村庄。

(5)旅游商业型:以观光旅游业、“农家乐”、餐饮住宿等经济活动为主要经济来源的村庄,村庄环境污染主要来源为“吃、住、行、游、购、娱”等商业和旅游活动产生的污染。

(6)其他类型:不属于以上5种类型或者以上多个类型并存且持平的综合村庄,以及处于城乡结合部位、城镇化的村庄等。

3.1.2 确定布点原则

(1)合理性原则 贵州农村环境污染具有污染面广且极具分散性、山区村庄地形复杂的特点,同时农村环境监测内容又涉及多个环境要素,因此在监测点位(断面)布点时科学全面地考虑各种村庄地形分布特点、主要污染源对村民健康和环境的影响显得尤为重要。

(2)代表性原则 贵州省农村类型多样,各类村庄主要污染物都不尽相同。为使选取的点位(断面)能较真实、客观反映该村庄的环境质量状况,布设点位(断面)时应尽量使同一采样区内性质相对一致,差异性小,不同采样区之间的差异性要尽可能大[8],但要注意避免极端特殊环境。

(3)针对性原则 对于不同类型的典型村庄,布点时应充分考虑各类村庄污染源排放和扩散特点,采取有针对性的布点方法[9]。

(4)可持续性原则 农村环境监测是落实国务院《国家环境保护“十二五”规划》(国发[2011]42号)和环保部《关于进一步加强农村环境保护工作的意见》(环发[2011]29号)的重要举措,点位(断面)的布设必须考虑到连续可持续性开展监测,不仅要反映农村环境现状,还要反映农村环境质量状况的变化趋势,使农村环境质量监测更好地为农村环境管理服务。

3.1.3 优化监测指标

在监测指标上,根据各地农村环境污染状况,选取累计较多、对环境危害大、出现频率高、影响范围广、毒性较强的污染物作为监测对象,删除长期在标准值以下或未检出的项目,强化分析污染物形态,使监测数据更真实地反映农村环境质量。如对于种植型村庄,农药、化肥和农膜使用量通常会比较大,建议在这类村庄有必要增加有机氯农药、代森锌和邻苯二甲酸酯类(增塑剂)的监测[10];对于工矿企业型村庄,首先弄清工矿企业的主要污染物排放类型,再根据污染物排放类型调整必测和选测项目种类。

3.2 加强农村环境质量综合分析评价能力

准确可靠的监测数据是对农村环境质量综合分析评价的前提,在获取大量监测数据基础上,对污染物的分析结果不能只是简单地对照评价标准作出达标与否的判断,更要对监测数据进行深度综合分析,分析各污染因子间的相关性,对照该区域的背景值分析污染物超标是否与农业生产、周边污染源、居民生活方式、或是与历史遗留问题有关。特别是在贵州喀斯特山区村庄,由于漏斗和地下暗河多,地表水和地下水关系密切,水质环境状况分析应充分考虑到这种因素。做到农村环境质量分析要有点有面,具有整体性、综合性和预见性[11],不光有现状分析,还要有趋势分析和规律分析。在编制农村环境质量报告时既要有监测数据,又要有分析评价和对策建议等。

3.3 加快县级环境监测站能力建设

农村环境监测从一开始的试点监测逐步变为环境质量监测的一项常规监测,监测村庄范围也在逐年扩大。为适应贵州省农村环境保护工作需要和缓解市(州)级环境监测站工作压力,加快县级环境监测站能力建设使其具备日常农村环境监测能力显得刻不容缓。

县级环境监测站能力建设要以县级环境监测站达标建设为契机,按照统筹规划、分步实施的原则,分步提高全省各县(市、区)环境监测站能力水平。对于处在国家重点生态功能区的县域,应积极利用好中央转移支付资金,率先完成环境监测能力标准化建设,强化技术人员专业培训,实现持证上岗,尽早将农村环境监测工作开展起来,满足当地农村环境保护工作需要。

3.4 探索农村环境监测新思路,建立农村环境保护奖惩体系

将农村环境监测与国家重点生态功能区县域生态环境质量考核和农村环境“以奖促治”项目结合起来,率先在国家重点生态功能区县域生态环境质量被考核县(贵州共14个县)村庄和实施“以奖促治”项目的村庄开展农村环境质量监测,通过监测综合评价农村环境质量变化情况,最终依据评价结果,财政部门对农村环境质量明显改善或恶化的村庄通过转移支付资金的增减分别予以相应的奖惩。通过农村环境监测来评价国家重点生态功能区中央转移支付资金用于农村环境保护效果和“以奖促治”项目实施成效,一是可以解决农村环境监测经费不足问题,二是可带动农村环境保护工作的整体推进,对周边地区起到一定示范带动作用。

4 结语

党的十八大把生态文明建设放在突出位置,贵州省委也高度重视生态文明建设,提出以生态文明理念引领建设“美丽贵州”。对于贵州这样一个农业省,农村环境质量直接关系到人民群众的身体健康,也关系到贵州与全国同步实现建成小康社会,开展农村环境监测是推进生态文明建设的具体措施。

然而,贵州农村环境问题相对复杂,近些年虽然开展了一些村庄的试点监测,但农村环境质量没有摸清仍是客观事实[12]。因此,继续完善适合地方、切实可行的监测方案和评价方法,开阔工作思路,加强基层环境监测能力建设,为农村环境监管和保护提供有力技术支撑和服务显得尤为重要和紧迫。

[1]万军.贵州省喀斯特地区土地退化与生态重建研究进展[J].地球科学进展,2003(3):447-453.

[2]刘本陪,蔡运龙.地球科学导论[M].北京:高等教育出版社,2000:179-213.

[3]龙健,李娟,黄昌勇.我国西南地区的喀斯特环境与土壤退化及其恢复[J].水土保持学报,2002,16(5):5 -8.

[4]王德炉,喻理飞.喀斯特环境生态脆弱性数量评价[J].南京林业大学学报,2005,29(6):23 -26.

[5]张霜菊.在进行农村环境监测和设计中常遇的问题探讨[J].北方环境,2011,23(9):74 -75.

[6]黄文琥,安宏锋,王之明.贵州山区农村环境质量监测需要解决的几个问题[C]//农村环境监测与评价技术进展—首届全国农村环境监测与评价技术交流研讨会论文集.北京:中国环境出版社,2013:341-345.

[7]贵州省统计局,国家统计局贵州调查总队.2013贵州省统计年鉴[K].北京:中国统计出版社,2013:195.

[8]赵晓军,王晓斐,孙聪,等.农村环境监测布点原则与指标优化研究[J].中国环境监测,2012(6):128-133.

[9]张铁亮,刘凤枝,李玉浸,等.农村环境质量监测与评价指标体系研究[J].环境监测管理与技术,2009,21(6):1-4.

[10]刘三长,李桂祥,黎元诚.南方地区农村环境质量监测与评价指标体系研究[J].环境科技,2011,24(Z2):46-48.

[11]胡冠九.我国环境监测技术存在的问题及对策[J].环境监测管理与技术,2007,19(4):1 -3.

[12]陆泗进,何立环.浅谈我国农村环境监测[J].环境监测管理与技术,2013(5):1-3.