矩形换位膜包铝绞线结构的探讨

全 伟, 沈家刚, 陈燕泓

(上海顺潮工业有限公司,上海201314)

0 引言

我国±800 kV、±1100 kV特高压直流输配电线路必须配备特殊的干式电抗器,其线圈的主要材料是矩形换位膜包铝绞线(以下简称膜包铝绞线)。膜包铝绞线是一种特殊的电工材料,它的基础材料是电工圆铝线,每根圆铝线外层用聚酰亚胺或聚酯膜绕包,再用8~24根这种线经过完全换位绞合成矩形导线,外面再绕包聚酰亚胺或聚酯膜和无纺布或无碱玻璃丝带。它可以代替以前用单根膜包铝线绕制电抗器线圈的工艺,具有外形尺寸小、膜包材料省、绕制线圈效率高的特点。我公司开发的此产品,经过中国电力企业联合会的鉴定,成为±800 kV输电线路的干式平波电抗器所需的关键部件,已用于糯扎渡、溪洛渡线路的电抗器中。

1 矩形换位铝绞线发展历程

1.1 铜排、铝排阶段

因为大容量的电机、变压器、电抗器绕组导线截面积大,为使结构紧凑,通常采用矩形截面的导线,故用铜排、铝排。但这些电工材料刚性大,绕制工艺难度大,受绕制工艺影响,截面积不能太大。特别是大尺寸导体的横截面大,引起涡流损耗大,使整机温升高。

1.2 裸单丝绞制

开始是裸单丝绞制,用1.5~5.0 mm的多根单芯圆铝线绞合成多芯裸圆绞线,同时压制成带圆角的矩形(见图1),外层绕包绝缘材料[1]。这些单芯铝芯彼此不绝缘,涡流损耗大,虽然有体积小的特点,但应用不广。

图1 裸单丝绞制图

1.3 多个分立绝缘导线绞合压制成形

用绝缘材料带(聚酰亚胺、聚酯等)绕包1.5~5.0 mm的圆铝线,绞合成多芯膜包圆铝线,压制成矩形,四周带圆角,外面绕包聚酯膜和无碱玻璃丝带。但这种结构有其不足之处:压制时易损坏绝缘导体的薄膜,造成导线间互相导通,还是有小涡流损耗;单丝在压制过程中变形不规则,内外层不一致,电流分配不均匀。其优点是结构紧凑,导体的填充率较高,宽度与厚度的比例可在1~1.2间变动,便于线圈的设计[2]。

1.4 中心式矩形结构的多层绞合(见图2)[3]

这种产品的特点是单丝间绝缘,涡流损耗进一步减少,加工方便,可以在多盘的绞线机上一次成形,避免压制时的薄膜损伤。但其最大的问题是:导线只是在内二层间换位,在内层与外层之间的导线没有完全换位,因此每层的导线长度相差率在2%~4%(视各层导线绞合时的节径比,即该层绞线的节距和直径比值的大小而定)。由于单丝间绝缘,因此在同样的端电压下,会因单丝长度不同而电阻不同,各单丝间的电流强度不等,从而造成不同的温升,影响整机性能。当然这可以通过选择各个层次的单丝直径或调整各层次的节径比来达到理论上的平衡,但实施时难以控制。

1.5 二排绞合矩形换位膜包铝绞线(见图3)

为了达到各绝缘单丝的完全换位,发展成更理想的二排线绞合成导体,导体内每根单丝完全换位,长度一致,从原理上讲电阻一致;当然在实际生产中,因为单丝间尺寸、电阻率、放线张力等诸多因素,各单丝间的总电阻仍会有偏差,但这已不是设计造成的固有系统偏差了,而且其偏差率会随着工艺控制的不断改进而逐步减小。

图3 二排绞合矩形换位膜包铝绞线

1.6 组合矩形换位膜包铝绞线(见图4)

由于仅二排线的绞合,还适应不了大截面的需求,因此电抗器制造厂会采用多根绞线并联,或者要求绞线制造厂多根导线组合成形,更方便于线圈的绕制。由此又提出了新课题,同一成形线(也称同一包封)中各导线间的总电阻值的偏差率要小。特别对于特高压直流输电中由于高次谐波的存在,电阻的平衡度尤显重要。

2 典型结构分析

2.1 同心式1+6+12型

图4 组合矩形换位膜包铝绞线

同心式1+6+12型绞合后压成矩形,从工艺效率看比较高,可一次成形。缺点是仅适用于接近正方形截面。据某专利介绍,宽度与高度比值在1.2内,其最大的不足是各层单丝长度不一致,造成电阻的不平衡。而且四周与内层的压缩量不均匀,外层膜易移位破损,影响绝缘。一旦内层绝缘有问题,没法修复。

2.2 中心式矩阵式排列型

中心式矩阵式排列(见图5),理论上每层的根数为 p,p+8,p+8+8,……p+8(n -1),p为第一层的根数,n为绞合的次数,每2排绞线计算为1层。总根数可用等差级数求和的方法计算:N=pn+4n(n-1)。

图5 中心式矩阵式排列

从图5可知,p为8,n为3,总根数N为48根。

此方法确实可做大截面的矩形绞线,但实际上不是全换位。内外层单丝长度不一致,无法修复内层绝缘,而且在实践中,未必能做到每层增加8根线。因为绞合时,如果真的外层比内层多8根,在外层线成形时,相互挤压后留下空间较大,容易造成“灯笼壳状”(图6),实际压不住内层矩形线,其结果是绕制时内外层是分离的。根据我们的经验,每层多6根为佳(见图7)。

图6 “灯笼壳状”视图

2.3 二排为基本结构的组合型

图7 中心型的实际结构

为制作大面积的矩形换位铝绞线,建议采用以二排为基本结构的组合型的结构。它实现了单丝的全换位;而且组合时导线基本不受挤压,不会造成膜的损伤;即使导线最终检验时有些缺陷,也很容易查明缺陷处后修复。

对于这种结构的绞线,必须注意导线绕制线圈时的宽厚方向:保证绕制时各导线处于同等位置,不可造成内外层的偏差(见图8)。

图8 组合型线绕盘形式

3 技术指标和性能探讨

3.1 填充率

整根圆线的填充率η是圆面积和外包正方形面积之比,即η=π/4=0.7856。

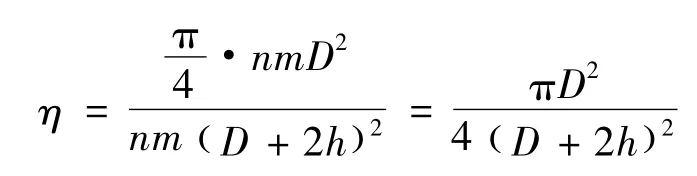

n排m列的单丝绞合时,导体填充率(见图9)为:

式中:n为排数;m为列数;D为单丝直径;h为单边膜的厚度。

图9 导体填充图

若h为0.06 mm,D为1.9~4.0 mm,则 η为69.5% ~74.0%。

如不计膜的尺寸,则η=π/4DDnm/(DDnm)=π/4=0.7856。

3.2 尺寸及公差

厚度公差:因线圈的高度方向层数较多,一般±800 kV直流输电线的电抗器每线圈总层数200~300层,故其公差控制应严些,一般定为±0.1 mm;

宽度公差:对线圈影响比较小,可宽松些。一般定为±0.20 mm,比较符合实际使用要求。

3.3 绝缘单丝耐受电压

由于各单丝是全换位,使用时这些单丝都并联于接线端,因此在导体同一横截面处各绝缘单丝基本处于同电位的,电压差仅几十伏。以0.03 mm厚度的薄膜半叠包铝导线为例,测试的耐压强度可在4000 V以上,而使用的要求只要绝缘单丝(绞合前)能通过1000~2000 V试验。

根据使用条件加上适当的安全系数,由绝缘层的材质、厚度和绕包方式来决定绞合后导体的绝缘强度。

3.4 各绝缘单丝间的导通

在矩形换位绞线的发展过程中,与原先的裸单丝绞合相比,众多的并联绝缘单丝中个别的导通点引起的环流不足以影响整体性能。现在随着制作和检测水平的提高,导通点大为减少,现在已规定用万用表或500 V兆欧表来检测导通点。

3.5 电阻平衡率

绞线由众多单丝组成,每根单丝因单丝直径、电阻率的差异形成电阻差异。在相同的端电压下,由于电阻的不同,会形成不同的电流值。随着时间的增加,电流产生的热值会引起单丝温度的升高。温度的升高会引起电阻率的增加,从而造成电流的重新分配,达到新的平衡。更重要的是由于每一包封由2~3根二排绞合导体组成,就要求同一包封中各导体电阻值越接近越好,这样更能使包封电阻符合设计要求。

经推导,电阻差与电流的变化见表1。

从表1可知:电阻变化对电流变化引起的发热有影响,电阻变化率较大时,影响的趋势更大;但变化率在5%内时,应可控制在允许范围内;而矩形换位铝绞线的各单丝和同包封的绞线的电阻平衡率可以控制在2%以内,足以适应电抗器的需要。

表1 电阻差与电流的变化表 (单位:%)

4 绝缘材料和绝缘方法

4.1 绝缘选择

电抗器的绝缘材料,有聚酰亚胺和聚酯二大类膜,其耐温等级为H级(180℃)和F级(155℃)。耐压值相差很小,但使用寿命相差很大。由于它们的价格相差10倍,因此适当选择绝缘材料和合理配置绝缘层对整机的性能和价格至关重要。

4.2 绝缘形式

绝缘材料目前都是用薄膜绕包的形式,其优点是绝缘有保证,缺点是绕包速度慢,因此提高绕包线的生产效率是关键。也有用喷涂法或如漆包线生产绝缘单丝的设想,但会涉及绝缘的可靠性和绝缘厚度,因喷涂不会很厚,可能有针眼,还要考核绝缘材料的附着力,不能在绞合时剥离。

4.3 浸渍处理

在绞合导线时,用绝缘漆或环氧树脂浸渍处理,这与常规的在绕制线圈时加绝缘漆或环氧树脂不一样。因为在绞合时浸渍,绝缘漆进入绞线内部,以后固化时各单丝固结成整体,可有效防止雨水和空气中水分的侵入,对提高绝缘强度也有一定效果;而且从已有样机来看,使用绞合时浸渍的绞线可以降低运行时的噪声。

4.4 膨胀系数

干式电抗器固化成型后,整个结构是硬的、脆性的。电抗器投入运行后,带电时导线发热膨胀,停电时又冷却收缩,因此绝缘材料的膨胀系数要与导线基本接近,否则会引起导线抗拉强度变低,发生断裂。铝和树脂绝缘材料的膨胀系数之比为23.6∶28,铜与树脂的膨胀系数之比为16∶28。因此,电抗器的导体多数选择铝。

4.5 单丝绕包和外层绝缘厚度的配置

作为电抗器的用线,必须合理设计单丝和外层的绝缘。除了要考虑材质、厚度外,还要顾及结构。选定材料后,绝缘的强度取决于绝缘层厚度,单丝间的绝缘就是匝间的绝缘,因此选择多层的半叠包薄膜。对于矩形换位铝绞线来说,各绝缘单丝在每个包封之间是绝缘的,每根导线最后在接线端都是并联的,因此在换位线的任一横截面上,单丝间按理论上说是同电位的,单丝间的绝缘要求是很低的,可以选择0.023~0.030 mm的薄膜半叠包一层即可;换位线的绝缘要求取决于在外面的绕包层厚度。

基于同样的原理,对于组合的换位线结构,可以把主要的绝缘材料用在最外层的整体结构上,对于中间半成品的二层结构外层的绝缘材料可尽量减少,其结果既节省材料,又减小了整机的尺寸。

5 节距和绞合根数

5.1 绞合节距

过大的节距会影响结构的稳定性,不利于导线生产和线圈绕制(会发生导线失稳后扭曲);过小的节距则会增大电阻和增加用料。根据实际经验,选择了适用的节周比(节距和矩形截面的周长比),取4~6。

5.2 绞合根数

因导线绞合时,导线间有横向的挤压,如根数过多,会发生类似于压杆不稳定的问题,引起绞线失稳而扭曲,使整根线报废。根据已有的设计和制造经验,矩形换位膜包铝绞线的单丝根数在8~18根,即2排4~9列。如果因电感和载流量的需要,可以选择多排的组合型结构。

6 结束语

矩形换位膜包铝绞线现已应用于特高压的直流输电领域。由于我国的能源供需的特殊性和幅员辽阔的地理环境,特高压、超高压的输电事业还在继续发展中,这种结构的铝绞线还会在交流输电系统中推广应用。因此,我们对其结构、性能作些探讨,为电抗器的设计和关键部件的材料制造提供参考。

[1]马春秋.矩形铝电缆线[P].中国专利:91229139.7,1995-01-25.

[2]张金生.一种用于干式限流电抗器和阻波器的压方绝缘铝导线[P].中国专利:200820075487.X,2009-03-06.

[3]刘春昉.电抗器用矩形绕组线[P].中国专利:200620036726.X,2008-03-12.