青海省土地集约利用与经济发展时空差异分析

郭婧锐, 周 伟

(中国地质大学(北京) 土地科学技术学院, 北京 100083)

青海省土地集约利用与经济发展时空差异分析

郭婧锐, 周 伟

(中国地质大学(北京) 土地科学技术学院, 北京 100083)

以青海省土地利用变更数据和社会经济发展数据为依据,建立土地集约利用与经济发展水平评价指标体系,运用基于结构熵权法的多因素综合评价法,对青海省2000—2009年间土地集约利用度以及经济发展水平进行评价;并运用统计方法,对比分析青海省土地集约利用和经济发展的时空差异特征及其二者相关性。结果表明:从时间变化特征来看,青海省土地集约利用度和经济发展水平总体呈上升趋势,但地区之间存在差异,2003年起州(地、市)域间土地集约利用度和经济发展水平的差距不断变大;从空间变化特征来看,经济发展水平北部高于南部,全省经济发展具有显著的空间差异性,而土地集约利用度北部地区高于南部地区,由东北向西北递减,且在东北部地区,以西宁市为中心向外递减;土地集约利用与经济发展空间相关度较低,协调度较差。

土地集约利用; 经济发展; 时空差异; 结构熵权法; 青海省

土地资源是当今社会经济发展中一个不可或缺的、最基本的自然资源和最基本的生产资料。土地作为一切地区活动的载体,影响地区物质发展形态的同时,也直接参与并影响地区的社会经济活动[1]。土地集约利用是以可持续发展为前提,通过增加对存量土地的投入,完善经营管理等方式,优化用地结构与布局,不断提高土地使用率和经济效益。集约利用土地,不是寻找最高的土地利用强度,而是应该寻找最优集约度或最佳集约度,使土地利用的经济效益、生态效益和社会效益相协调统一[2],挖掘土地使用潜力,节约宝贵的土地资源[3]。土地集约利用的核心是提高土地使用效率,因此它是经济、社会高水平发展的标志[4]。而在经济发展的不同阶段,由于经济发展水平、城市化发展阶段不同,对土地的需求和压力也不同,必将导致不同的土地集约利用度[5]。王家庭等[6]运用经济计量分析方法,对我国城市土地集约利用的影响因素进行实证分析,研究结果表明经济发展水平是对城市土地集约利用度影响最为重要的因素之一,且效果较为显著。邱士可等[7]分析研究了城市发展过程中城市经济规模的涵义及其与土地集约利用的关系,指出城市经济规模发展是土地集约利用的保障,并促进土地集约利用向高集约度发展。同时,土地集约利用是发展循环经济和建设节约型社会的必然要求[8],而土地资源高度稀缺与低效利用并存的事实也说明,土地集约利用对于促进经济社会持续健康发展具有重要意义[9]。因此,本文以青海省为例,运用基于结构熵权法的多因素综合评价法,对青海省2000—2009年间土地集约利用度以及经济发展水平进行评价,采用ESDA分析了州(地、市)域土地集约利用与经济发展的时空差异特征及二者的相关度。研究土地集约利用与经济发展的时空差异特征,分析八州(地、市)土地集约利用与经济发展的相关性,对土地集约利用度进行评价并挖掘其集约利用潜力,有利于更好地进行土地资源合理利用,提高土地利用效率,推进生态文明建设,保障经济社会可持续发展。

1 研究区概况及数据来源

青海省为我国青藏高原的重要省份之一,地处东经89°35′—103°04′,北纬31°40′—39°19′,属高原大陆性气候。地形多样,境内东部多为山地、丘陵,西部、南部多为高原和盆地。省内有汉、藏、回、土、撒拉、维、蒙古、哈萨克等民族,少数民族聚居区占全省总面积的98%。第六次人口普查数据显示,青海省少数民族人口比重由2000年的45.51%提高到2010年的46.98%。自2000年西部大开发战略的提出,青海省以经济建设为中心,以改革开放为动力,加快基础设施建设,加强生态环境治理,加大产业结构调整力度,十余年实现了社会事业全面发展:公共服务水平提高,人民生活显著改善,生态保护卓有成效,经济发展速度明显加快,综合国力大幅提升,可持续发展能力增强。青海省2000年地区生产总值为233.91亿元,位居全国第三十位,仅高于西藏自治区。2009年地区生产总值则以1 081.27亿元首次突破千亿元大关。人均地区生产总值由2000年的5 325.13元增长为2009年的1 9591.13元,西部开发十年间增长了近三倍,经济实现平稳较快增长。2000年青海省城市化水平为33%,城市数量只占全国0.45%,城市密度0.04个/万km2,只有全国平均水平的5.8%。“十一五”期间,青海省通过科学统筹城乡发展,积极推动了城市化进程,城镇化率由39.25%提高到44.5%,是青海省城镇化水平发展最快的时期。青海省地域辽阔,土地资源比较丰富,但地域性强,区间差异大,且土地质量差、利用率低,可耕土地比重低,只有1.12%,相当于全国平均水平的1/10[10],人均耕地面积由2000年的0.143 hm2减至2008年的0.102 hm2,不及全国平均水平,人地矛盾突出。西部大开发以来,青海积极确立高效利用土地资源理念,加大科技投入,加快中低产田改造,大力发展节水农业,不懈推进土地整理,践行土地资源的可持续集约利用方针,并将青海省建成为以西宁市为环省会重点开发区,果洛州为生态旅游保护区,海南州为生态牧业区,玉树州为震后重建区,海西州为优化发展区,海北州和海东地区为农业发展区,黄南州为传统畜牧区的新型资源型省份。

本文采用的相关数据来源于2000—2009年《青海省土地利用变更年报》和2001—2010年《青海统计年鉴》。

2 土地集约利用度与经济发展水平评价

2.1 评价指标

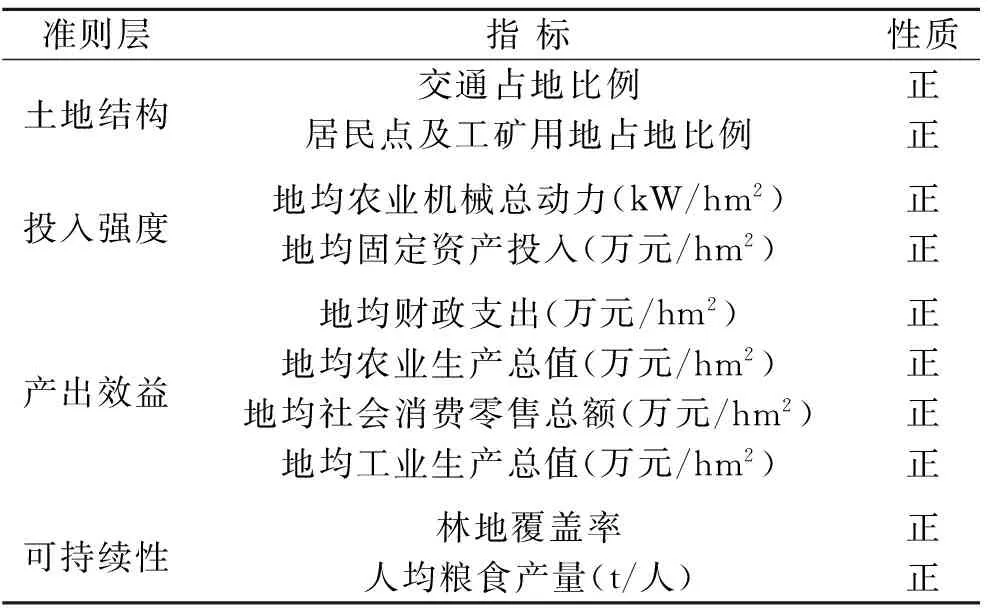

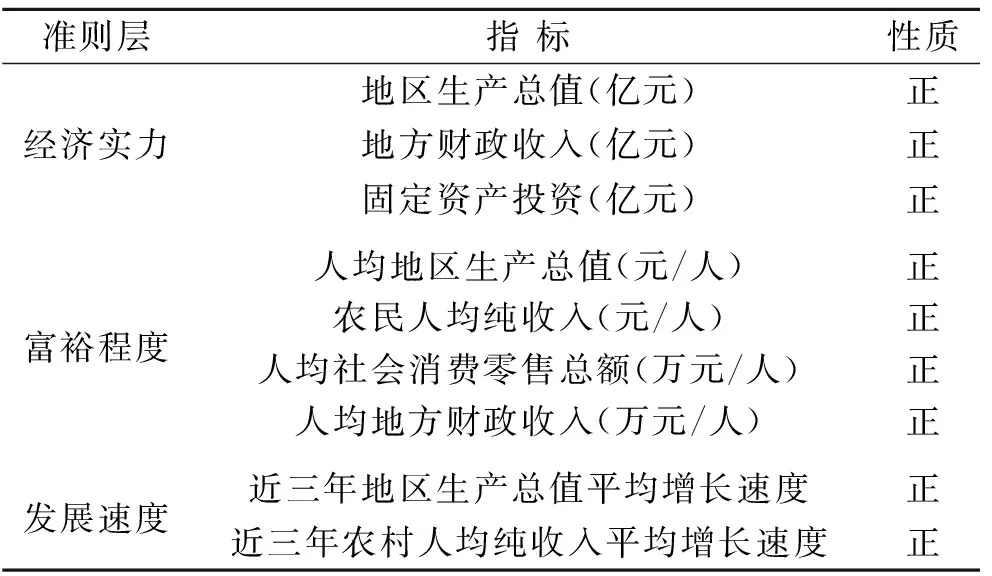

对土地集约利用度和经济发展水平进行评价,就需要建立土地集约利用评价指标体系和经济发展水平评价指标体系。因此,本文遵循一致性、独立性、代表性、全面性、可行性、可比性和导向性等原则,从土地集约利用和经济发展的内涵出发,在可持续发展的前提下,以合理优化土地利用结构,达到最佳土地集约利用度,更快更好发展经济为目标,综合考虑青海省省情及其发展特殊性并参考已有相关研究成果[1,11-12],选取相应有效的评价指标进行青海省土地集约利用度和经济发展水平评价,如表1,2所示。

表1 土地集约利用评价指标体系

表2 经济发展水平评价指标体系

2.2 评价方法

本研究采取多因素综合评价法,以八州(地、市)为评价单元,对青海省进行土地集约利用度评价和经济发展水平评价。首先对原始数据进行级差标准化处理,得到无量纲化数据。通过结构熵权法确定评价指标体系中各评价指标的权重,利用指标无量纲化数据以及指标权重进行加权求和,求得各评价单元2000—2009年土地集约利用度以及经济发展水平的综合评价值,将评价值进行地区时序排列,完成对评价单元土地集约利用度与经济发展水平的定量分析。

2.2.1 数据的标准化处理 本研究采用级差法[13-14],依据评价指标评价结果的作用进行无量纲标准化。

(1)

(2)

式中:xi′——标准化后某指标的值;xi——处理前某指标的值;xmax——处理前某指标的最大值;xmin——处理前某指标的最小值。

2.2.2 指标权重确定 结构熵权法[15]是将采集专家意见的德尔斐专家调查法与模糊分析法相结合,对指标的重要性形成“典型排序”,用熵理论对“典型排序”结构的不确定性定量分析,计算熵值并进行“盲度”分析,对可能产生潜在的偏差数据统计处理,最后得出指标权重。

2.2.3 综合评价值计算 在土地集约利用评价指标体系和经济发展水平评价指标体系中,已经分别选取了评价指标并确定评价指标权重,在各自评价指标体系内,将标准化得到的无量纲数据与结构熵权法计算得到的指标权重进行加权求和,由此得到青海省八州(地、市)2000—2009年土地集约利用度和经济发展水平的综合评价值,评价值大小介于0到1。

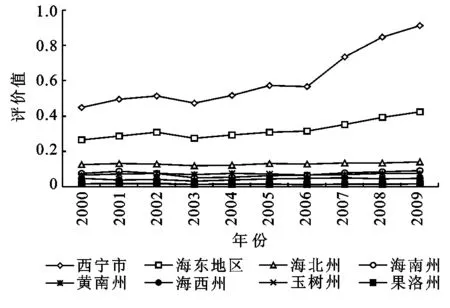

2.3 评价结果

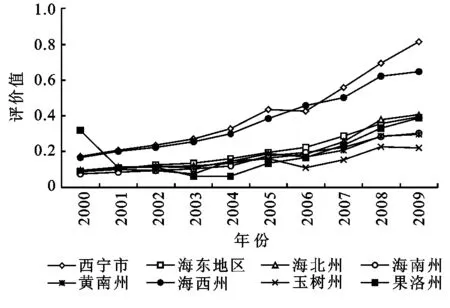

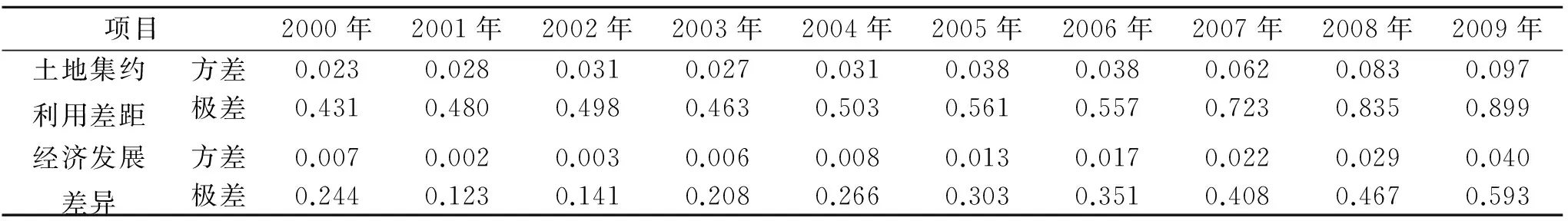

采用多因素综合评价法,得到2000—2009年青海省八州(地、市)土地集约利用度和经济发展水平的综合评价值,结果如图1和图2所示。通过对综合评价值求解方差和极差,得到2000—2009年青海省八州(地、市)土地集约利用与经济发展的差距,结果如表3所示。

图1 2000-2009年青海省土地集约利用度评价结果

图2 2000-2009年青海省经济发展水平评价结果

项目2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年土地集约利用差距方差0.0230.0280.0310.0270.0310.0380.0380.0620.0830.097极差0.4310.4800.4980.4630.5030.5610.5570.7230.8350.899经济发展差异方差0.0070.0020.0030.0060.0080.0130.0170.0220.0290.040极差0.2440.1230.1410.2080.2660.3030.3510.4080.4670.593

3 青海省土地集约利用与经济发展的时间变化特征

青海省土地集约利用度2000—2009年总体呈稳步上升趋势,2002年小幅下降后,2003年起土地集约利用度大幅提高。土地集约利用度评价值的方差逐年递增,极差即土地集约利用度最高区域与土地集约利用度最低区域的差距,在保持平稳后也逐年增大,这表明2000—2009年青海省各地区土地集约利用差异明显,但较不稳定。根据土地集约利用度评价结果图(图1)中土地集约利用度的高低,青海省八州(地、市)明显分为三类。其中,第一类为海北州、海南州、黄南州、玉树州、果洛州、海西州,六地区2000年土地集约利用度较低,10 a间基本无波动;而较前六地区,第二类海东地区土地集约利用度2000年相对较高,除2002—2003年间有所下降外,其他年份土地集约利用度均有所提高,且在省内处于土地集约利用中等水平;第三类西宁市,土地集约利用度自2000年开始一直位居青海省首位并不断提高,但2002—2003年间有小幅下降趋势。

2000—2009年青海省经济发展态势良好。2000—2004年增长较为平缓,2004—2009年经济发展速度明显加快;其中西宁市和海西州走在全省前列,起点高、发展快,且经济增长速度也在不断加快;海北州、海南州、海东地区,虽然经济增长势头不及西宁市和海西州,但其经济增长相当平稳;除此之外,玉树州和黄南州的经济则在2003年和2006年出现了明显的萎缩;而果洛州则是在2000年之后经济萧条,2005年有所恢复,2009年达到与海东地区和海北州并驾齐驱。

4 青海省土地集约利用与经济发展的空间差异

4.1空间格局差异

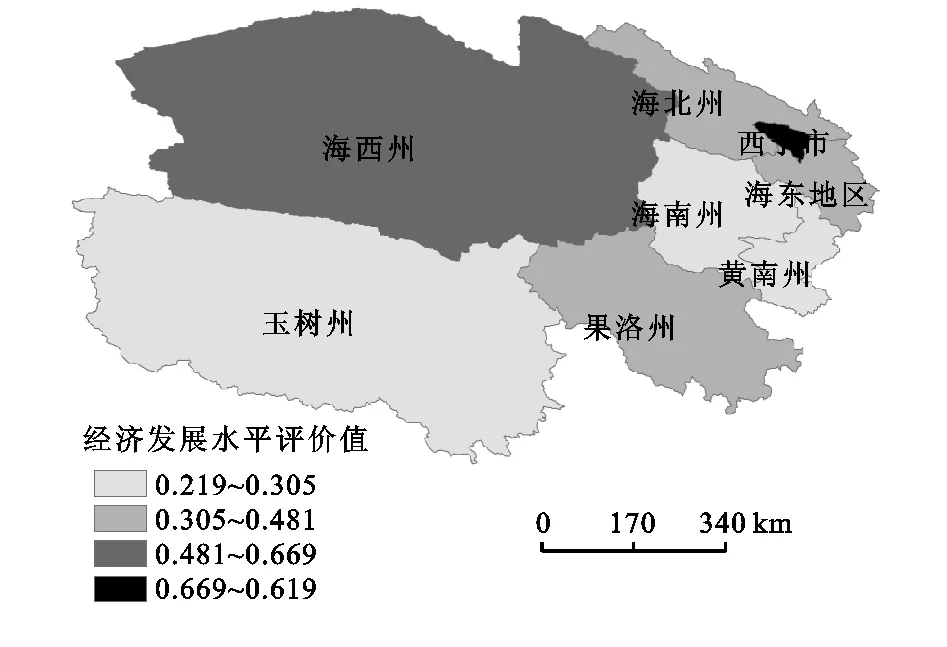

2000—2009年青海省土地集约利用和经济发展较快。因此,本文选取2009年青海省八州(地、市)土地集约利用度和经济发展水平综合评价值,运用ArcGIS 9.3软件空间分析模块中的重分类工具进行水平等级划分。根据各等级的空间变化,得出青海省土地集约利用和经济发展的空间分布特征。

按土地集约利用度综合评价值由高到低,将青海省八州(地、市)土地集约利用度划分为五个等别。西宁市在省内集约利用度最高,属于第一等别地区;海东地区和海北州为第二等别地区;海南州位列第三等别;黄南州和海西州属于第四等别地区;玉树州和果洛州土地集约利用情况为最低等别。由图3可知,青海省大面积土地的集约利用仍处于较低水平。

青海省经济发展水平按经济发展水平综合评价值的大小分为4个等别。从图4可以看出,在经济发展方面,西宁市最发达,属于经济发展的第一等别地区;海西州次之,属于第二等别地区;海北州、海东地区、果洛州属于经济发展的第三等别地区;海南州、黄南州和玉树州的经济相对比较不发达,属于第四等别地区。

图3 青海省土地集约利用度空间分布

图4 青海省经济发展水平空间分布

4.2空间相关性分析

由于土地利用变化,在统计上常常不遵循独立均匀分布,因而在使用常规统计方法时会受到制约[16]。Overmars等[17]1970年提出的空间自相关分析以及随后的Moran′sI指数和空间自相关模型等,在一定程度上解决了以上问题,并于2003年应用于土地利用领域。

空间自相关是探索性空间数据分析的重要分析方法,采用Global Moran′sI分析区域总体的空间关联和空间差异程度,绘制LISA聚集图描述局域空间的异质性。双变量全局空间自相关用来探索土地集约利用与经济发展间的相关性,整体的空间相关性Global Moran′sI的取值范围介于-1到1之间,通过I值可以直接判断研究区两变量的相关性。当I>0时表示空间正相关,即两变量具有显著的空间相关性;当I<0时表示空间负相关,即变量间发展水平存在明显差距;当I=0时表示空间不相关,即变量间呈现无规律的随机分布状态。且相关度的绝对值越接近于1,表示两要素的关系越密切。越接近于0,表示两要素的关系越不密切。局部空间自相关则度量局部空间单元相对于整体研究范围空间自相关的影响程度,即一个区域单元的某一属性值与邻近区域单元上某属性值的相关程度,计算公式如下:

(3)

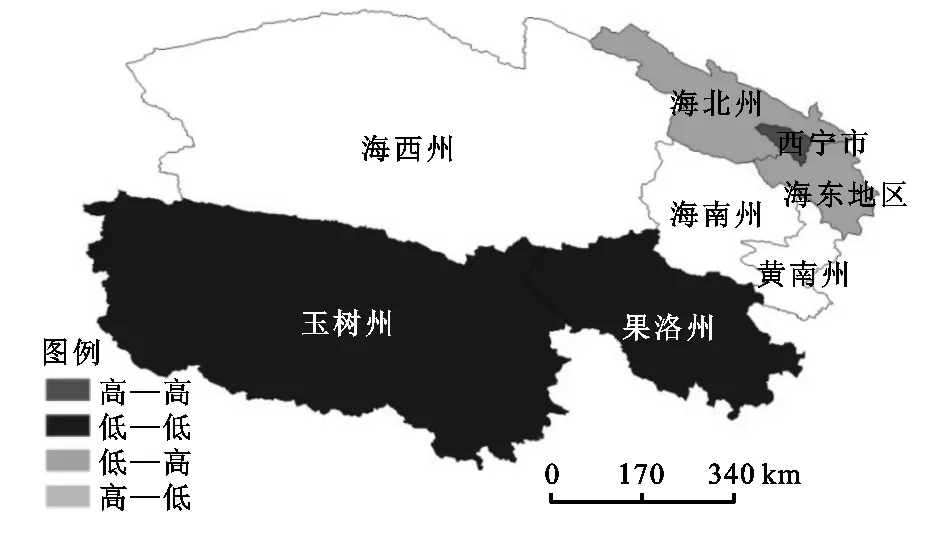

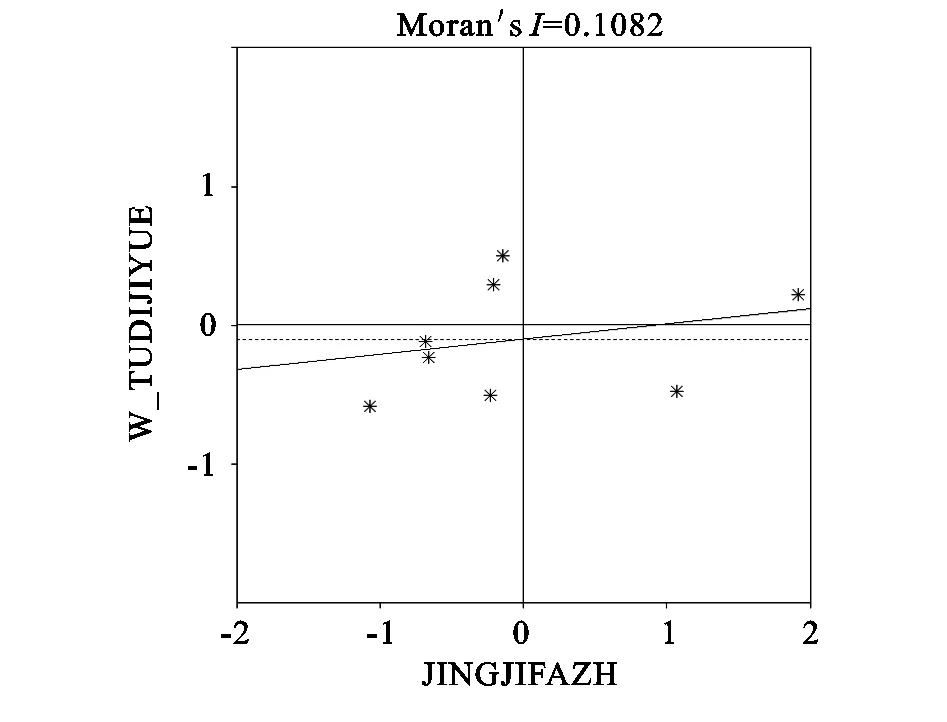

基于青海省八州(地、市)划分单元,运用GeoDA软件建立一个包含多边形的rook邻接权重文件,调用Multivariate LISA功能,对2009年各地区土地集约利用度和经济发展水平综合评价整数值进行双变量空间相关性分析,得到双变量LISA聚集地图(图5)、双变量Moran散点图(图6)。其中Moran′sI值为0.108 2,在0.01水平上通过显著性检验,说明土地集约利用与经济发展空间正相关。

图5 经济发展与土地集约利用双变量LISA聚集地图

图6 双变量Moran散点图

尽管土地集约利用与经济发展呈全局空间正相关,但局部自相关分析表明,土地集约利用与经济发展之间的空间相关性存在明显差异。西宁市属于“高—高”热点区域,即经济发展水平和土地集约利用度都较高;玉树州和果洛州属于“低—低”区域,土地集约利用度和经济发展水平都较低;而海北州和海东地区属于“低—高”异质性区域,即土地集约利用度较高,而经济发展水平较低。

5 结论与讨论

5.1 结 论

(1) 青海省土地集约利用与经济发展在2000—2009年间,存在着显著的时空差异特征。从时间变化特征来看,土地集约利用度和经济发展水平总体呈上升趋势,但北部快于南部,东西差异不显著;从空间变化特征来看,土地集约利用度整体表现为东部地区优于西部地区,北部地区好于南部地区。

(2) 青海省各州(地、市)间土地集约利用和经济发展随时间、空间变化差异。各州(地、市)土地集约利用度随时间变化差异较大,西宁市和海东地区随时间变化,土地集约利用度变化幅度较大、速度较快。其余各州土地集约利用度较低且变化势态较小,基本平稳。在空间上,八州(地、市)土地集约利用度分为五个等别,由高到低排列,第一等别:西宁市,其在省内集约利用水平最高;第二等别:海东地区和海北州;第三等别:海南州;第四等别:黄南州和海西州;第五等别:玉树州和果洛州。由此看来,青海省的土地集约利用度地区差异明显,但在国家层面上看,总体水平不高,土地集约利用度和土地资源利用程度有很大的提升空间。经济发展水平,除果洛州外,随时间变化各地区呈现一致的上升趋势。而在空间上,西宁市处于经济发展水平最高等别,位列经济发展最末两等别的地区有面积广阔的六个州。由此说明,近年来青海省的经济虽取得了飞跃式发展,但各地区经济发展水平差距较大,且全省大部分地区经济发展水平仍相对较低。

(3) 青海省各地区土地集约利用与经济发展的相关度较低,协调度较弱。西宁市经济发展较早较快,并且土地利用相对比较充分,为土地集约利用与经济发展“高—高”相关区;海东地区和海北州则是高土地集约利用度与低经济发展相关,这种相关是一种不协调的相关;而玉树州与果洛州,虽然土地集约利用与经济发展也为正相关,但这种正相关是低土地集约利用度与落后的经济发展水平相关,这种相关是一种“低—低”相关,并不能以相关度高衡量二者的协调度,这是一种极其不协调的相关关系,不利于土地集约利用与经济发展的互相促进以及各自的发展。

5.2 讨 论

由于青海省不同地区的自然背景、发展阶段、集约水平与潜力不同,因此,促进各州(地、市)土地集约利用的措施存在差异。西宁市作为经济发达区域应积极开展城市土地整理,充分盘活城市存量土地,深化土地内涵挖潜。强化市场机制,有效配置土地,促进节约集约用地。果洛州应在保护生态环境的前提下,适度开发未利用土地资源,提高土地利用率。玉树州重建过程中,应在国家的积极政策下,努力恢复、加快经济发展,并将土地集约利用贯彻始终。海北州和海东地区,则应继续保持其农用地相对较高的土地集约利用度,注意控制并实现建设用地的土地集约利用。除此之外,海西州则应依托其快速发展的经济发展水平,充分开发利用其柴达木盆地优越的土地资源,同时提高居民点用地利用率[18],进行土地集约利用。海南州,作为青海省第一个国家级可持续发展实验区,位于三江源生态环境保护区及周边地区,其农业用地、林业用地比重小,牧业用地面积较大,畜牧业资源丰富,交通便利,因此肩负生态保护和经济发展的双重任务。同样畜牧业也是黄南州的传统产业,因此,两州应积极发展畜牧业,壮大高原生态农牧业生产规模,并逐步将生产方式由粗放向集约转变,达到可利用土地的集约利用。除此之外,在发展、建设中必须遵守并积极贯彻落实《青海省“四区两带一线”发展规划纲要》,将青兰—青藏铁路轴线发展为生态旅游走廊和城镇化发展带;将沿黄河、湟水发展带建成新型工业走廊、水电开发走廊、特色农牧业走廊;将以西宁市为中心的东部地区建成为引领全省经济社会发展的综合经济区和促进全省协调发展的先导区;把环青海湖地区建设成为全省生态旅游和现代畜牧业发展的示范区;将柴达木地区建设成为全国重要的新型工业化基地、循环经济实验区和支撑全省跨越式发展的重要增长极;把三江源地区建成我国重要的生态安全屏障和国家级生态保护综合实验区。

目前尚未形成统一的或者普遍使用的土地集约利用和经济发展水平评价指标体系,本研究从当前研究的薄弱领域出发进行的有益探索,但在评价指标选取方面,由于我国土地节约集约评价体系中缺乏农村建设用地的评价规范体系[19],故并未将研究区土地详细划分,分别评价。因此,评价体系的建立不尽完善。而且本研究在指标选取方面,由于受系统复杂性和研究区特殊性影响,有些指标未能涉及和考虑,还存在待完善的空间。所以,在今后的研究探索中要对方法进行不断改进和完善,以增强评价指标体系的可操作性和权威性。本研究从宏观角度选取州(地、市)级八行政单元进行研究,数据单元较少,因此得到的空间分异性略显粗糙。后续研究将扩充典型性城市,增加数据单元,分析得出更加细致的空间分异特征。此外,土地集约利用与经济系统有着密切的相互关系,加强对两系统发展演进机制的探讨分析,将有助于更好地解释土地集约利用与经济发展的内在关系。下一步还将从2000—2009年八州(地、市)的土地集约利用和经济发展情况出发,通过相关模型进一步研究十年间发展重心的转移,更好地诠释土地集约利用与经济发展之间的关系,从而更好地促进两系统的协调发展,在提高青海省整体经济发展水平的同时,提高其土地集约利用度,走可持续发展之路。

[1] 潘竟虎,郑凤娟,杨东.甘肃省土地集约利用与经济发展的时空差异分析[J].资源科学,2011,33(4):684-689.

[2] 王静,邵晓梅.土地节约集约利用技术方法研究:现状,问题与趋势[J].地理科学进展,2008,27(3):68-74.

[3] 林坚,陈祁晖,晋璟瑶.土地应该怎么用:城市土地集约利用的内涵与指标评价[J].中国土地,2004,11(7):4-7.

[4] 董黎明,袁利平.集约利用土地:21世纪中国城市土地利用的重要方向[J].中国土地科学,2000,14(5):6-8.

[5] 吴郁玲,曲福田.中国城市土地集约利用的影响机理:理论与实证研究[J].资源科学,2007,9(6):106-113.

[6] 王家庭,季凯文.中国城市土地集约利用的影响因素分析:基于34个典型城市数据的实证研究[J].经济地理,2009,29(7):1172-1176.

[7] 邱士可,王莉.城市规模与土地集约利用研究[J].地域研究与开发,2010,29(3):110-113.

[8] 王静,邵晓梅.土地节约集约利用技术方法研究:现状,问题与趋势[J].地理科学进展,2008,27(3):68-74.

[9] 曲福田,姜海,欧名豪,等.江苏省土地集约利用研究[M].北京:社会科学文献出版社,2008.

[10] 胡鞍钢.青海省情与青海发展[J].攀登,2010,29(2):1-12.

[11] 许艳,濮励杰,张丽芳,等.土地集约利用与经济发展时空差异研究:以江苏省为例[J].南京大学学报:自然科学版,2009,45(6):810-820.

[12] 李昌峰,武清华,张落成.土地集约利用与经济发展的空间差异研究:以长江三角洲地区为例[J].经济地理,2011,31(2):294-299.

[13] 张露,濮励杰,周峰.土地质量及其度量初步研究[J].南京大学学报:自然科学版,2004,40(3):378-388.

[14] 吕立刚,刘刚,郭德记,等.土地集约利用与经济发展时空差异研究:以甘肃省为例[J].国土与自然资源研究,2011(3):12-15.

[15] 程启月.评测指标权重确定的结构熵权法[J].系统工程理论与实践,2010,30(7):1225-1228.

[16] 刘敏,赵翠薇,施明辉.贵州山区土地利用变化多尺度空间自相关分析[J].农业工程学报,2012,28(20):239-246.

[17] Overmars K P, De Koning G H, Veldkamp J A. Spatial autocorrelation in multi-scale land use models[J]. Ecological Modeling,2003,16(4):257-270.

[18] 薛春璐,郑新奇,周伟,等.青海省海西州区域用地集约利用评价研究[J].水土保持研究,2012,19(6):142-146.

[19] 郑新奇.集约利用:从理念走向实践[J].中国土地,2012(7):8-9.

SpatiotemporalAnalysisofDisparitiesbetweenIntensiveLandUseandEconomicDevelopmentinQinghaiProvince

GUO Jing-rui, ZHOU Wei

(SchoolofLandScienceandTechnology,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China)

Based on data of land use and social and economic statistics of Qinghai Province, this research established an evaluation system of intensive land use and economic development, evaluated the conditions of intensive land use and economic development during the period from 2000 to 2009 by structure entropy approach and compared spatial-temporal disparities between intensive land use and economic development of Qinghai Province as well as their relevance by statistic method. As a result, from the perspective of temporal characteristics, the levels of intensive land use and economic development have enhanced. However, they varied in different regions. The gap between intensive land use and economic development has been consistently increasing since 2003. From the perspective of spatial characteristics, the level of economic development in northern areas is better than that in southern areas and the economic development in the whole province presents evident spatiotemporal disparities. The level of intensive land use in the northern areas is higher than that in the southern areas, decreasing from northeast to northwest. Moreover, in northeastern areas, it decreases outwards with the center of Xi′ning City. The relevance and coordination of intensive land use and economic development are generally low.

intensive land use; economic development; spatiotemporal disparity; structure entropy approach; Qinghai Province

2013-06-28

:2013-07-21

国土资源部课题“柴达木循环经济试验区土地集约利用试点”

郭婧锐(1990—),女,黑龙江佳木斯人,硕士,主要研究方向为土地利用与规划。E-mail:guojingrui0703@sina.com

周伟(1974—),男,甘肃会宁人,教授,博士,主要研究方向为矿区土地复垦与土地集约节约利用。E-mail:zhouw@cugb.edu.cn

F292

:A

:1005-3409(2014)02-0194-06