我国蒙新地区近40年来湖泊动态变化与气候耦合

闫立娟, 郑绵平

1)中国地质科学院矿产资源研究所, 国土资源部盐湖资源与环境重点实验室, 北京 100037;2)中国地质科学院, 北京 100037

我国蒙新地区近40年来湖泊动态变化与气候耦合

闫立娟1,2), 郑绵平1)*

1)中国地质科学院矿产资源研究所, 国土资源部盐湖资源与环境重点实验室, 北京 100037;2)中国地质科学院, 北京 100037

湖泊对气候变化有着敏感的反应, 是气候变化的镜子。本文以 RS和 GIS技术为基础, 从 20世纪70年代、90年代、2000年前后和2010年前后四期Landsat遥感影像中提取了我国内蒙古和新疆所有湖泊信息, 建立了蒙新地区湖泊空间数据库。一方面, 用ArcGIS软件对研究区湖泊信息进行了统计和空间分析, 从时间和空间上分析了蒙新地区湖泊从20世纪70年代至2010年前后近40年湖泊的动态变化情况; 另一方面,选取了蒙新地区面积大于 5 km2的所有湖泊, 逐个分析其在四个时期的变化情况, 并根据变化结果进行分区。从20世纪70年代至90年代, 内蒙古东南部和新疆西部的湖泊呈现萎缩的趋势, 其余地区则在扩张; 20世纪90年代至2000年前后, 内蒙古东南部湖泊呈现萎缩的趋势, 内蒙古北部和新疆全区湖泊呈现扩张的趋势; 从2000年前后至2010年前后, 内蒙古东北部和新疆西部的湖泊呈现萎缩的趋势, 其余地区湖泊呈现扩张的趋势。在全球气候变暖的背景下, 本文分析了蒙新地区40个气象台站的气温、降雨量和蒸发量数据, 可知: 近40年来, 蒙新地区气温持续上升; 2000年之前, 内蒙古的降雨量呈增加的趋势, 2000年之后骤减, 而新疆大部分地区的降雨量呈增加的趋势; 蒙新地区蒸发量整体呈现减少的趋势。湖泊的动态变化基本上与气候的变化趋势相吻合。最后, 笔者以新疆博斯腾湖为例, 分析了湖泊变化的影响因素: 气候环境和人类活动。

内蒙古; 新疆; 湖泊; 遥感; 气候

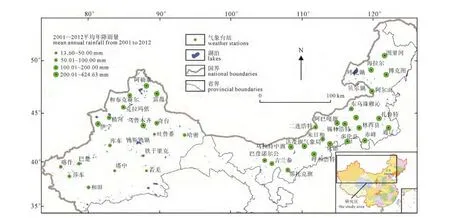

湖泊对气候变化有着敏感的反应, 是气候变化的镜子。蒙新地区是我国湖泊的主要分布区之一,依据本文2010年前后的遥感解译结果, 内蒙古、新疆1 km2以上的湖泊有778个(不包括干盐湖和干涸湖泊), 总面积13499.02 km2。该地区东西经度跨度约51°, 南北纬度跨度约29°, 分布范围广(图1)。在全球气候变暖的大环境下, 精确分析该区近 40年来湖泊动态变化与气候耦合, 对研究气候转型和湖泊预警具有重要意义。

内蒙古位于我国北部边疆, 面积118.3×104km2,地处中温带, 从东北到西南跨越湿润、亚湿润、亚干旱和干旱等四个干湿气候区, 表现出明显的中温带大陆性气候寒暑剧变的特点(国家地图集编纂委员会,1999)。

新疆面积160多万km2, 是我国最大的省区, 深居亚洲腹地, 纬度偏高, 周边雪山环绕, 盆地沙漠戈壁广布, 具有冬冷夏热, 降水偏少、蒸发强烈的大陆性干燥气候特点。新疆气候大致以天山山脉为界, 划分为北疆温带大陆性干旱-半干旱气候和南疆暖温带大陆性干旱气候(国家地图集编纂委员会, 1999)。

1 数据来源与湖泊信息提取

1.1 遥感数据来源

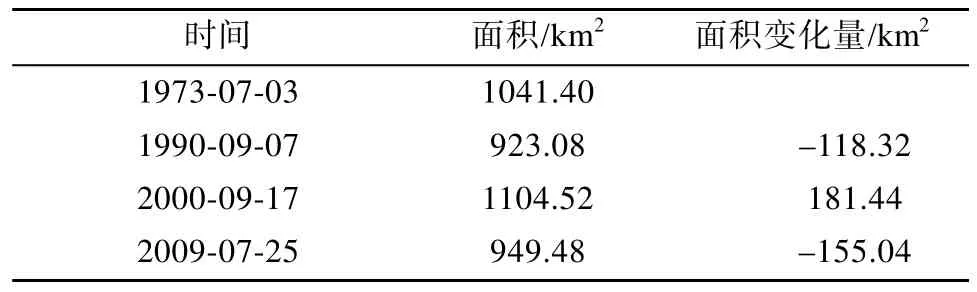

为了反映我国蒙新地区近 40年来的湖泊动态变化情况, 本文选择了覆盖内蒙古和新疆全区的20世纪70年代、90年代、2000年前后和2010年前后四期landsat遥感影像共901景, 逐景扫描, 矢量化所有湖泊边界信息, 建立了蒙新地区湖泊空间数据库。该地区的遥影像信息列于表 1。其中, 新疆的博斯腾湖为我国最大的内陆淡水湖, 图 2为该湖1973 年(A)、1990 年(B)、2000 年(C)和 2009 年(D)的遥感影像。

表1 覆盖内蒙古和新疆的遥感影像Table 1 Remote sensing images of Inner Mongolia and Xinjiang

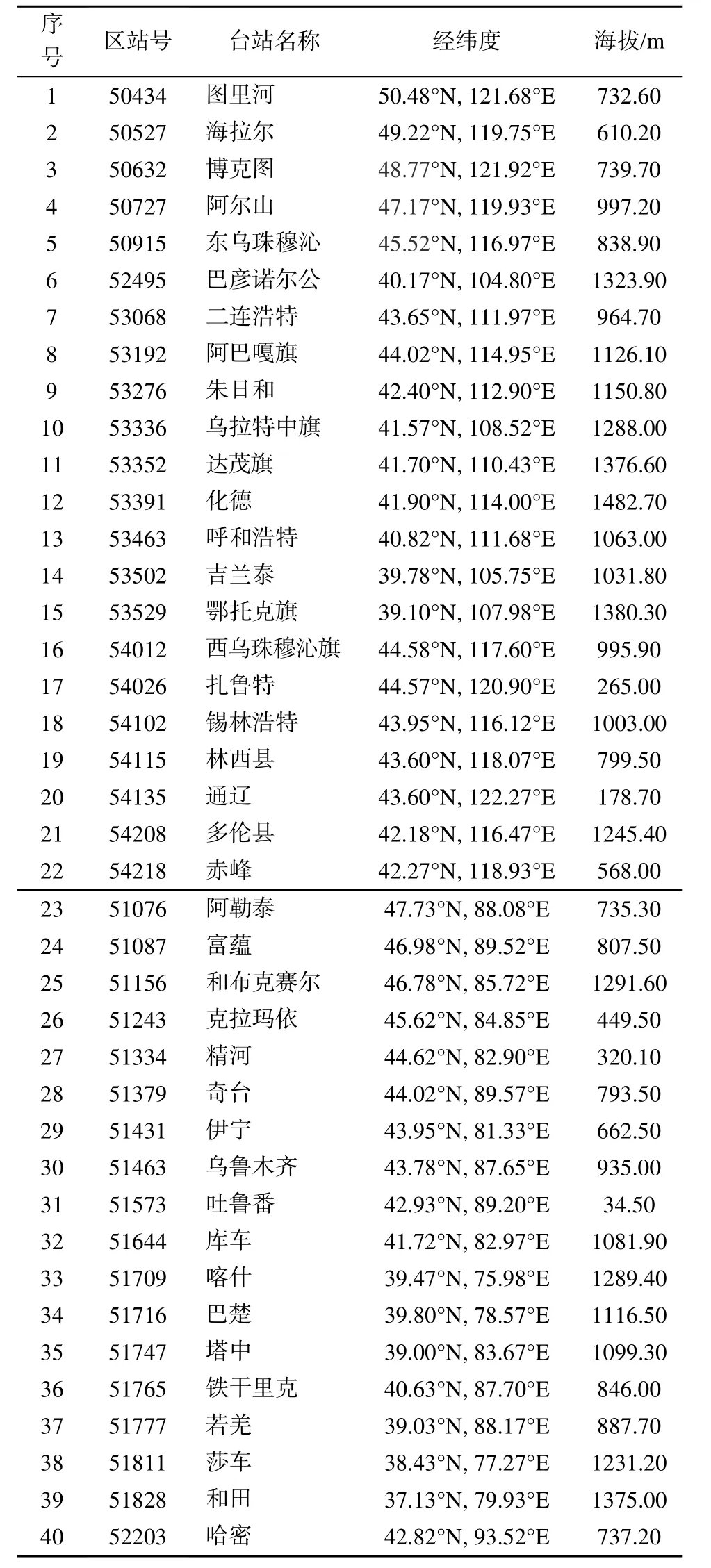

表2 内蒙古、新疆的中国地面国际交换气象观测站Table 2 International exchange weather stations in Inner Mongolia and Xinjiang

图1 研究区区域位置图Fig. 1 Location of the study area

图2 新疆博斯腾湖四个时期的遥感影像Fig. 2 Remote sensing images of the Boston Lake in Xinjiang in the four periods

1.2 气象数据来源

为了精确分析我国蒙新地区气候变化情况, 笔者收集了中国地面国际交换站中的内蒙古22个气象台站和新疆18个气象台站(表2)1961—2012年的年平均气温和年降雨量数据, 及1961—2001年蒸发量数据, 数据由中国气象科学数据共享服务网提供(中国气象局等, 2013)。气象台站的名称、分布和降雨量见图1。

1.3 湖泊空间数据库的建立

本文对来自USGS网站的2级影像数据进行了预处理和假彩色合成。中国科学院观测与数字地球科学中心提供的部分数据为 4级数据, 可直接作为矢量化的底图。

湖泊矢量化软件选用ArcGIS。建立湖泊空间数据库时, 投影坐标选用 Asia_Lambert_Conformal_Conic, 中央经线为 110°, 双标准纬线为 25°和47°。

湖泊名称参考 1:10万地形图和相关湖泊出版物(牧寒, 2003; 王苏民等, 1998; 郑喜玉等, 2002)。

2 蒙新地区湖泊分布和统计

根据内蒙古和新疆20世纪70年代、90年代、2000年前后和2010年前后四个时期的湖泊空间数据, 本文统计了近 40年来蒙新地区的湖泊分布和面积信息(表3)。其中, 2010年前后, 内蒙古面积大于0.5 km2的湖泊共652个, 总面积5379.30 km2。总体上, 内蒙古的湖泊从20世纪70年代至90年代扩张; 至2000年前后基本稳定, 略有萎缩; 至2010年前后, 面积骤减, 大于 0.5 km2的湖泊总面积较2000年已减少了1315.23 km2。2010年前后, 新疆大于0.5 km2的湖泊共552个, 总面积8422.61 km2。新疆湖泊从20世纪70年代至90年代, 总面积略有缩小, 之后开始扩张。

3 湖面动态变化分析

本文在分析研究区内面积大于0.5 km2的湖泊总面积变化情况的基础上, 选取了内蒙古和新疆四个时期面积大于5 km2的所有湖泊, 逐个分析了其在四个时期的变化, 并根据变化情况进行了分区。

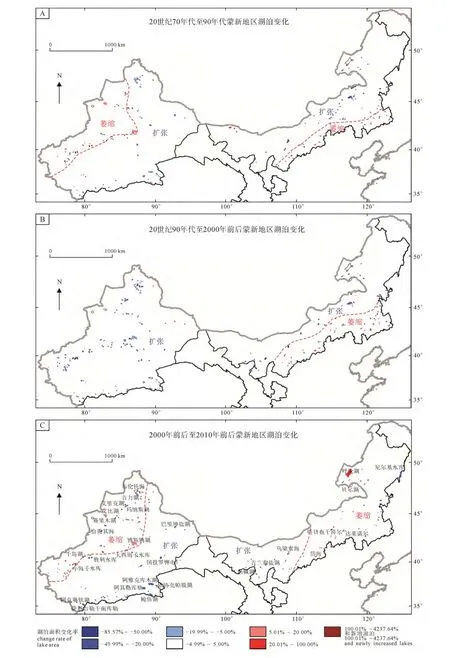

3.1 20世纪70年代至90年代湖面变化

20世纪70年代, 内蒙古面积大于0.5 km2的湖泊有 603个, 总面积 5919.72 km2; 新疆面积大于0.5 km2的湖泊有656个, 总面积7139.91 km2。20世纪90年代, 内蒙古面积大于0.5 km2的湖泊有761个, 总面积6806.16 km2; 新疆面积大于0.5 km2的湖泊有389个, 总面积6549.30 km2(表3)。20世纪70年代至90年代, 总体上, 内蒙古的湖泊呈扩张的趋势, 而新疆的湖泊呈现萎缩的趋势。

表3 内蒙古、新疆湖泊统计信息Table 3 Statistical data of lakes in Inner Mongolia and Xinjiang

20世纪90年代, 内蒙古面积大于5 km2的湖泊共114个, 新疆面积大于5 km2的湖泊共103个。对这 217个湖泊逐一分析了面积变化情况, 结果如图3A所示。

20世纪 90年代, 内蒙古面积大于 5 km2的湖泊总面积5786.92 km2。与20世纪70年代相比, 新增湖泊31个, 总面积432.78 km2; 面积增加的湖泊48个, 总面积增加730.79 km2; 面积减少的湖泊为35个, 总面积减少249.29 km2。内蒙古有62.3%的湖泊在扩张, 扩张湖泊主要集中在内蒙古的北部地区, 萎缩的湖泊主要集中于内蒙古东南部地区(图3A)。

20世纪90年代, 新疆面积大于5 km2的湖泊总面积6101.51 km2。与20世纪70年代相比, 新增湖泊 26个, 总面积 343.51 km2; 面积增加的湖泊 50个, 总面积增加479.34 km2; 面积减少的湖泊为27个, 总面积减少 451.36 km2。20世纪 70年代,新疆面积大于 5 km2的湖泊有 111个, 总面积6396.32 km2, 而在20世纪90年代面积大于5 km2的湖泊, 在 20世纪 70年代只有 60个面积是大于5 km2的。即在20世纪70年代面积大于5 km2的111个湖泊中, 至20世纪90年代已有51个面积小于 5 km2。这说明新疆湖泊面积的波动情况较大。从20世纪70年代至90年代, 新疆湖泊总面积是呈现减小的趋势的。而湖泊面积波动又呈现区域性的特征, 湖泊萎缩区主要集中在新疆的西部地区, 其余地区呈现扩张的趋势(图3A)。

3.2 20世纪90年代至2000年前后湖面变化

2000年前后, 内蒙古面积大于 0.5 km2的湖泊有 797个, 总面积 6694.53 km2; 新疆面积大于0.5 km2的湖泊有395个, 总面积 7782.43 km2。与20世纪90年代相比, 内蒙古湖泊总面积略有减少,而新疆湖泊总面积大幅增加, 大于 0.5 km2的湖泊总面积增加了1233.13 km2。

2000年前后, 内蒙古面积大于 5 km2的湖泊共113个, 新疆面积大于5 km2的湖泊共131个。对这244个湖泊逐一分析了面积变化情况, 结果见图3B。

2000年前后, 内蒙古面积大于 5 km2的湖泊总面积5656.38 km2。与20世纪90年代相比, 新增湖泊16个, 总面积321.07 km2; 面积增加的湖泊有47个, 总面积增加 555.29 km2; 面积减少的湖泊有 50个, 总面积减少569.72 km2。面积扩张和新增湖泊主要集中在北部地区, 面积萎缩湖泊主要集中在东南部地区。与20世纪90年代相比, 萎缩线北移(图3)。

2000年前后, 新疆面积大于5 km2的湖泊总面积7294.02 km2。与20世纪90年代相比, 新增湖泊28个, 总面积247.80 km2; 面积增加的湖泊为87个,总面积增加1117.64 km2; 面积减少的湖泊为16个,总面积减少 126.45 km2。这个时期, 新疆湖泊呈现全面扩张的趋势(图3B)。

3.3 2000年前至2010年前后湖面变化

2010年前后, 内蒙古面积大于0.5 km2的湖泊有652个, 总面积5379.30 km2; 新疆面积大于0.5 km2的湖泊有552个, 总面积8422.61 km2。与20世纪90年代相比, 内蒙古湖泊总面积减小了 1315.23 km2,而新疆湖泊总面积增加了640.18 km2。

2010年前后, 内蒙古面积大于 5 km2的湖泊共90个, 新疆面积大于5 km2的湖泊共141个。对这231个湖泊逐一分析了面积变化情况, 结果见图3C。

图3 内蒙古、新疆近40年来湖泊动态变化Fig. 3 Dynamic Changes of Lakes in Inner Mongolia and Xinjiang in the past forty years

图4 内蒙古、新疆1961—2012年平均气温变化趋势Fig. 4 Annual mean temperature trend of Inner Mongolia and Xinjiang from 1961 to 2012

图5 内蒙古、新疆1961—2012年降雨量变化趋势Fig. 5 Mean annual rainfall trend of Inner Mongolia and Xinjiang from 1961 to 2012

2010年前后, 内蒙古面积大于5 km2的湖泊总面积46.34.21 km2。与2000年前后相比, 新增湖泊10个, 总面积517.94 km2; 面积增加的湖泊有42个,总面积增加 174.70 km2; 面积减少的湖泊有 38个,总面积减少691.43 km2。湖泊扩张区主要集中在内蒙古的西部地区, 而萎缩区集中在东北部地区(图3C)。

2010年前后, 新疆面积大于5 km2的湖泊总面积7773.45 km2。与2000年前后相比, 新增湖泊21个, 总面积 490.10 km2; 面积增加的湖泊有 87个,总面积增加 760.12 km2; 面积减少的湖泊有 50个,总面积减少567.62 km2。萎缩的湖泊主要集中在新疆的西北部地区, 而东南部地区湖泊扩张(图3C)。

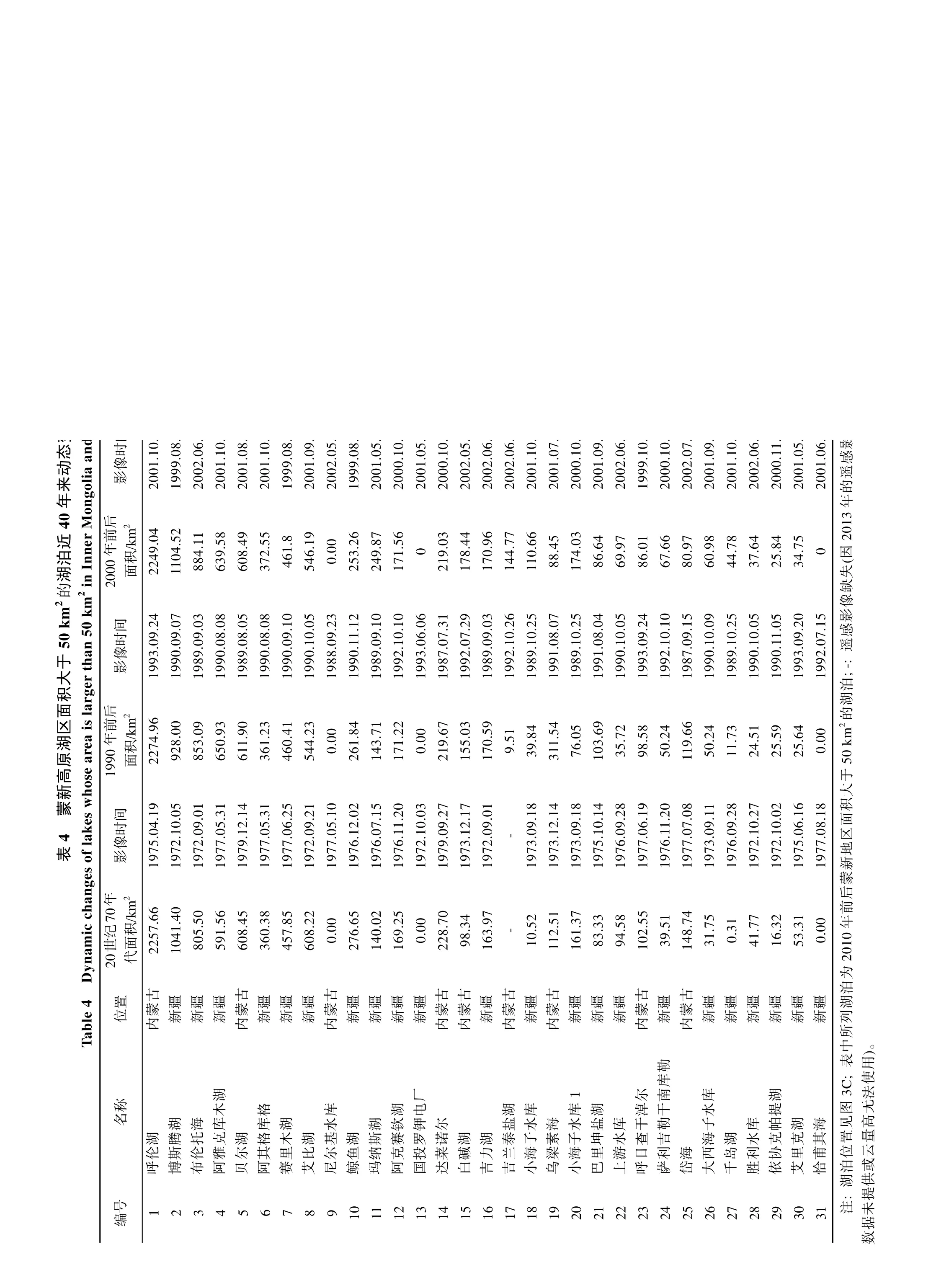

3.4 面积大于50 km2的湖泊动态变化

2010年前后, 内蒙古和新疆面积大于 50 km2的湖泊共31个, 总面积9690.44 km2。各个湖泊近40年来的动态变化情况列于表4。

4 气候变化

图6 内蒙古、新疆1961—2001年蒸发量变化趋势Fig. 6 Annual evaporation trend of Inner Mongolia and Xinjiang from 1961 to 2001

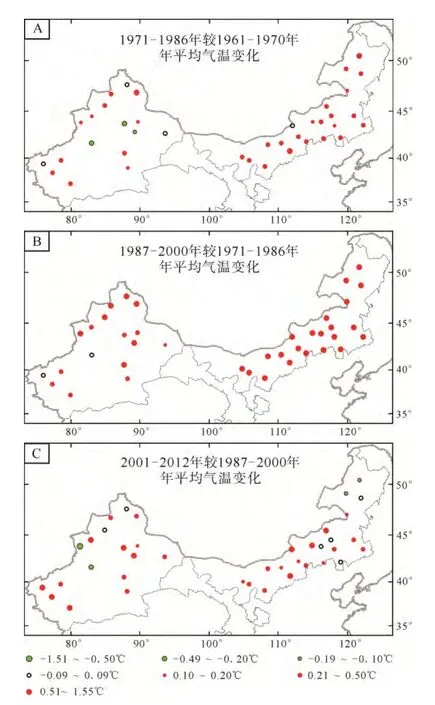

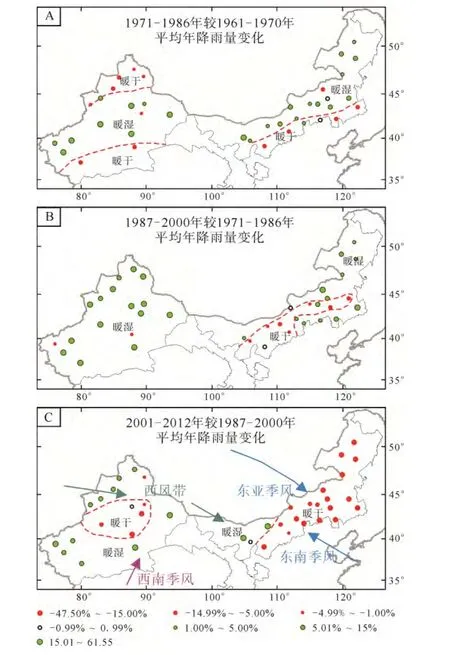

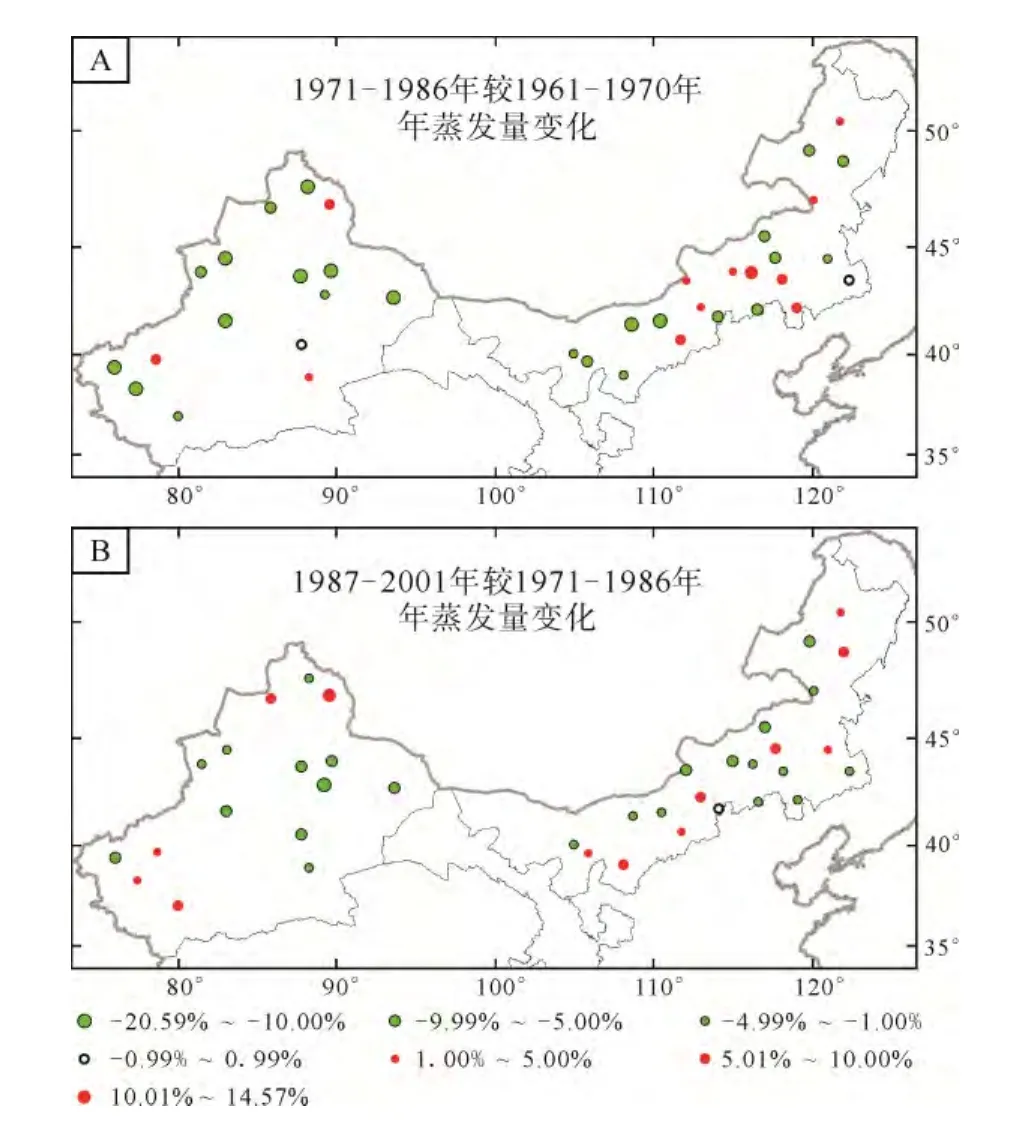

为了精确分析内蒙古和新疆 40多年来的气候变化情况, 笔者对研究区内的 39个气象台站 1961—2012年的年平均气温、年降雨量和年蒸发量数据分时期进行了统计(因新疆的“塔中”气象站提供了2001年以后的气温和降雨量数据, 未统计其中)。为了与湖泊空间数据及我国西北地区气候的现有研究成果相对应(施雅风等, 2003), 本文将气温和降雨量数据分为 1961—1970年、1971—1986年、1987—2000年和 2001—2012年四个时期, 蒸发量数据分为1961—1970年、1971—1986年、1987—2001年三个时期。将每个气象台站的年平均气温和降雨量资料取多年平均值, 并与相邻时期的数据做对比。近40年来, 蒙新地区的年平均气温变化趋势如图4所示; 年降雨量变化趋势如图 5所示; 1961—2001年的蒸发量变化趋势如图6所示。

4.1 气温

蒙新地区的39个气象台站中, 1971—1986年的年平均气温较1961—1970年升高的有34个, 其中有25个升温幅度超过了0.2℃, 温度降低的地区集中在新疆中部(图 4A); 全区 1987—2000的平均气温较1971—1986年大幅升高, 39个气象台站温度全部升高, 92%以上的台站升温超过了0.2℃, 9个台站升温超过1℃, 新疆的“富蕴”升温达1.55℃, 这说明 1987年以后, 气候变暖的趋势在加剧(图 4B);2000年以后, 内蒙古和新疆大部分地区的温度持续上升, 只有内蒙古的最北部和新疆中部地区的温度稍有降低(图4C)。

4.2 降雨量

笔者对内蒙古和新疆 39个气象台站年降雨量进行了统计和分析, 1971—1986年的平均年降雨量比1961—1970年增加的有25个台站, 其中的10个台站降雨量增加超过了 10%, 年降雨量减少的台站主要集中在新疆的北部、南部地区和内蒙古的南部地区(图 5A); 1987—2000年的年降雨量与 1971—1986年相比, 降雨量增加的台站达到了26个, 其中的 17个台站降雨量增加量超过了 10%, 最多达到61.55%, 内蒙古的东北部地区降雨量普遍增加, 新疆全区降雨量显著增加(图 5B); 2001—2012年较1987—2000年, 年降雨量增加的台站有13个, 增加最多的为新疆的“喀什”(43.12%), 降雨量增加的台站主要集中在新疆, 内蒙只有东部的“巴彦诺尔公”和“达茂旗气象局”的降雨量增加, 其余均减少,且有 14个台站减少量超过了 15%(图 5C)。根据降雨量的变化趋势, 笔者将蒙新地区划为了“暖干”和“暖湿”区(图5)。

4.3 蒸发量

因中国气象科学数据共享服务网提供的共享数据中的蒸发量(小型)只到2001年, 本文结合前人研究成果, 分析了蒙新地区近40年来蒸发量变化趋势。1971—1986年与1961—1970相比, 蒸发量减少的有22个台站。整体上, 蒙新地区的蒸发量是减小的, 增加地区主要集中在内蒙古的中部地区。1987—2001年与1971—1986年相比, 蒸发量减少的有25个台站, 蒙新地区蒸发量减小的趋势仍在持续(图6)。本文及前人的分析结果(普宗朝等, 2009; 刘波等,2010; 苗运玲等, 2013; 宫恒瑞, 2013)表明, 近40年来, 我国内蒙古和新疆地区的蒸发量总体呈下降的趋势, 但在不同地区也存在着不平衡性。

5 湖面动态变化与气候耦合

气候变化直接影响着湖泊水量的收支, 湖泊对气候变化有着快速而直接的反应。在全球气候变暖的大环境下, 近40年来, 内蒙古和新疆的气温在不断上升, 而蒸发量呈下降趋势。内蒙古的降雨量在1971—2000年大部分地区呈增加的趋势, 但2000年之后降雨量明显下降; 新疆的降雨量在20世纪70年代后局部地区有所增加, 1987年之后降雨量显著增加, 2000年之后大部分地区持续增加。湖泊的变化趋势基本上反应了气候的变化。内蒙古的湖泊从20世纪70年代至90年代, 除南部靠近省界线部分少量湖泊萎缩外, 其余湖泊显著扩张; 至2000年, 继续扩张湖泊减少, 扩张线南移; 而2000年之后, 大部分地区呈现萎缩的趋势, 这与该地区降雨量与蒸发量的变化情况相吻合。新疆湖泊近40年来, 除在20世纪90年代局部地区萎缩外, 之后一直呈扩张的趋势,尤其是1987年之后, 随着降雨量的增加和蒸发量的减少, 全区湖泊显著扩张, 反映了近年来的气候变化情况。

6 湖面动态变化影响因素

湖面动态变化是自然和人类活动综合作用的结果, 在人类活动较少的地区, 自然因素起主导作用,而在人类活动频繁的地区, 部分湖泊受人类活动的影响越来越大。

6.1 气候因素

近40年来, 内蒙古和新疆地区的气温一直呈上升的趋势, 1987—2000年升温幅度最大, 到2000年之后有所缓和, 气温升高导致大量冰川融化, 河流补给量增加。1971—1986年, 新疆天山两侧的降雨量有所增加; 1987年开始, 新疆全区降雨量显著增加; 2000年之后, 除天山局部地区的降雨量有所减少外, 新疆的降雨量继续保持了增加的趋势。1961—2000年, 内蒙古的降雨量整体上是呈增加的趋势的, 呈现了东多西少, 南多北少的特点; 但2000年之后, 除受西风带影响的西部地区外, 内蒙古的降雨量骤减。内蒙古和新疆地区的蒸发量呈现减少的趋势。

大气环流是天气和气候形成和演变的基本原因之一(范可等, 2013)。新疆属内陆干旱区, 气候主要受西风带及其上的扰动影响, 昆仑山一带还会受少量来自印度洋的西南季风的影响。研究表明, 1987年后大气环流年代际变化形成“东高西低”环流背景场, 西风带向该区的水汽输送增加, 水汽辐合增强, 有利于降水的增加(戴新刚等, 2012)。另外, 1987之后南风增强有利于水汽由南向北输送, 并凝结降水(施雅风等, 2003)。内蒙古大部分属于温带大陆性季风气候区, 西部地区还受到西风带的影响, 降雨水汽主要来自源南太平洋和北大西洋(王菱等, 2008;高晶, 2013)。内蒙古的西部地区, 因受到西风带携带的水汽的增加, 降雨量在近40年来呈现增加的趋势;而其余部分的降水则主要受东亚季风震荡的影响(陈隆勋等, 2006; 姜大膀等, 2013; Jiang et al.,2013)。

6.2 人类活动

人类活动对湖泊等水体的消长影响较大。如新疆的罗布泊、居延海、内蒙古与黑龙江省交界处的尼尔基水库等。

6.3 以新疆博斯腾湖为例

博斯腾湖是新疆最大的湖泊, 位于焉耆盆地东南面博湖县境内。湖泊属温带大陆性干旱气候, 湖水主要依赖地表径流补给, 开都河是博斯腾湖的主要补给源, 也是唯一能常年补给博斯腾湖的河流,补给量达84.7%(邱辉等, 2013)。博斯腾湖的水位在1956—1986年是呈下降的趋势的, 1987年开始上升,但从2003年, 又呈现下降的趋势(图7), 这与遥感解译的湖泊面积相一致(表5)。

图7 1956—2009年博斯腾湖水位的变化(据邱辉等, 2013)Fig. 7 The water level variations of the Bosten Lake from 1956 to 2009(after QIU et al., 2013)

表5 1973—2009年博斯腾湖动态变化Table 5 Dynamic changes of the Bosten Lake from 1973 to 2009

博斯腾湖水位变化, 一方面是气候变化的结果,另一方面, 也与人类活动密切相关。

随着人口的增加和大规模的土地开发, 农业用水量迅速增长。博斯腾湖出流为孔雀河。1983年, 博斯腾湖西泵站投入运行, 孔雀河口被封堵, 大湖水通过西泵站扬水输入孔雀河。小湖水通过达吾提闸流入孔雀河。2008年, 东泵站建成运行后, 东、西泵站与达吾提闸联合运行, 共同承担下游库尔勒市及尉犁县城市用水、灌溉供水任务, 同时保护博斯腾湖周边的生态环境, 调节湖水位(王杰等, 2013)。2000—2009年, 人类活动对博斯腾湖入湖水量影响的贡献率已达76.2%(王鲲菲, 2013)。

7 结论

(1)总体上, 内蒙古面积大于 0.5 km2的湖泊总面积从20世纪70年代至90年代扩张; 至2000年前后基本稳定, 略有萎缩; 至2010年前后骤减。新疆面积大于0.5 km2的湖泊总面积从20世纪70年代至90年代萎缩, 之后开始扩张。

(2)具体而言, 从20世纪70年代至90年代, 内蒙古东南部和新疆西部的湖泊呈现萎缩的趋势, 其余地区则在扩张; 20世纪90年代至2000年前后, 内蒙古东南部湖泊呈现萎缩的趋势, 内蒙古北部和新疆湖泊呈现扩张的趋势; 从2000年前后至2010年前后, 内蒙古东部和新疆西部的湖泊呈现萎缩的趋势, 其余地区湖泊呈现扩张的趋势。

(3)近40年来, 蒙新地区气温持续上升; 2000年之前, 内蒙古的降雨量呈增加的趋势, 2000年之后骤减, 而新疆的降雨量大部分地区呈增加的趋势;蒙新地区蒸发量整体呈现减少的趋势。湖泊的动态变化基本上与气候的变化趋势相吻合。

(4)气候环境和人类活动是影响湖泊动态变化的主要因素。在人类活动频繁的地区, 人类活动对湖泊的消长起着越来越重要的作用。

陈隆勋, 张博, 张瑛. 2006. 东亚季风研究的进展[J]. 应用气象学报, 17(6): 711-724.

戴新刚, 张凯静. 2012. 20世纪后30年中国西北西部降水年代际变化机理分析[J]. 物理学报, 61(19): 1-9.

范可, 刘辉. 2013. 近百年东亚冬季气温及其大气环流变化型态[J]. 大气科学, 37(2): 383-394.

高晶. 2013. 内蒙古夏季降水变化特征及其影响因子的研究[D].南京: 南京信息工程大学.

宫恒瑞. 2013. 1981—2010年乌昌地区20 cm蒸发皿蒸发量变化原因分析[J]. 干旱区研究, 30(5): 815-821.

国家地图集编纂委员会. 1999. 中华人民共和国国家自然地图集[M]. 北京: 中国地图出版社.

姜大膀, 田芝平. 2013. 21世纪东亚季风变化: CMIP3和CMIP5模式预估结果[J]. 科学通报, 58(8): 707-716.

刘波, 肖子牛, 马柱国. 2010. 中国不同干湿区蒸发皿蒸发和实际蒸发之间关系的研究[J]. 高原气象, 29(3): 629-636.

苗运玲, 卓世新, 杨艳玲, 邢支芳. 2013. 新疆哈密市近50 a蒸发量变化特征及影响因子[J]. 干旱气候, 31(1): 95-99.

牧寒. 2003. 内蒙古湖泊[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社.

普宗朝, 张山清, 王胜兰, 李景林, 刘敏, 孙月琴. 2009. 近 36年天山山区潜在蒸散量变化特征及其与南、北疆的比较[J].干旱区研究, 26(3): 424-432.

邱辉, 赵巧华, 朱伟军, 陶蓉茵, 钱昊钟. 2013. 博斯腾湖水位变化特征及其可能影响机制分析[J]. 气象科学, 33(3):289-295.

施雅风, 沈永平, 李栋梁, 张国威, 丁永建, 胡汝骥, 康尔泗.2003. 中国西北气候由暖干向暖湿转型的特征和趋势探讨[J]. 第四纪研究, 23(2): 152-164.

王杰, 王俊, 申金玉. 2013. 新疆博斯腾湖入湖水量变化及其对湖水位的影响分析[J]. 水资源与水工程学报, 24(4):199-202.

王鲲菲. 2013. 博斯腾湖入湖水量对流域气候变化和人类活动的响应[D]. 乌鲁木齐: 新疆大学.

王菱, 甄霖, 刘雪林, BATKHISHIG O, 王勤学. 2008. 蒙古高原中部气候变化及影响因素比较研究[J]. 地理研究, 27(1):171-180.

王苏民, 窦鸿身. 1998. 中国湖泊志[M]. 北京: 科学出版社.

郑喜玉, 张明刚, 徐旭, 李秉孝. 2002. 中国盐湖志[M]. 北京:科学出版社.

中国气象局, 国家气象信息中心. 2013. 可视化服务[OL/EB].[2013-05-15]. http://cdc.cma.gov.cn/kshfw_qihou.do?method=kshfw_show.

CHEN Long-xun, ZHANG Bo, ZHANG Ying. 2006. Progress in Research on the East Asian Monsoon[J]. Journal of Applied Meteorological Science, 17(6): 711-724(in Chinese with English abstract).

DAI Xin-gang, ZHANG Kai-jing. 2012. A mechanism analysis of the interdecadal Precipitation change in Northwestern China for the last 30 years of twentieth century[J]. Acta Phys. Sin.,61(19): 1-9(in Chinese with English abstract).

FAN Ke, LIU Hui. 2013. Winter temperature over East Asia and atmospheric circulation patterns in the last 100 years[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 37(2):383-394(in Chinese with English abstract).

GAO Jing. 2013. Analysis on the Variation Characteristics and the Influencing Factors of the Summer Precipitation in Inner Mongolia[D]. Nanjing: Nanjing University of Information Science & Technology(in Chinese with English abstract).

GONG Heng-rui. 2013. Causes Related to Change of Evaporation from 20 cm Pans in the Urumqi -Changji Region during the Period of 1981-2010[J]. Arid Zone Research, 30(5):815-821(in Chinese with English abstract).

HAN Mu. 2003. Lakes in Inner Mongolia[M]. Hohhot: Inner Mongolia people's Publishing House(in Chinese).

JIANG Da-bang, TIAN Zhi-ping. 2013. East Asian monsoon change for the 21st century: Results of CMIP3 and CMIP5 models[J]. Chin Sci Bull, 58(12): 1427-1435.

LIU Bo, XIAO Zi-niu, MA Zhu-guo. 2010. Relationship between pan evaporation and actual evaporation in different humid and arid regions of China[J]. Plateau Meteorology, 29(3):629-636(in Chinese with English abstract).

MIAO Yun-ling, ZHUO Shi-xin, YANG Yan-ling, XING Zhi-fang.2013. Varition of Evaporation and Its Influence Factors over Hami of Xinjiang in Recent 50 Years[J]. Journal of Arid Meteorology, 31(1): 95-99(in Chinese with English abstract).

National Atlas Compiling Committee. 1999. National Physical Atlas of China[M]. Beijing: Sinomaps press(in Chinese).

PU Zong-chao, ZHANG Shan-qing, WANG Sheng-lan, LI Jing-lin,LIU Min, SUN Yue-qin. 2009. Study on the Change of Annual Potential Evapotranspiration in the Tianshan Mountainous in Resent 36 Years and Its Comparison with That in South Xinjiang and North Xinjiang[J]. Arid Zone Research, 26(3):424-432(in Chinese with English abstract).

QIU Hui, ZHAO Qiao-hua, ZHU Wei-jun, TAO Rong-yin, QIAN Hao-zhong. 2013. Analysis of the Bosten Lake's level and its possible mechanism[J]. Journal of the Meteorological Sciences, 33(3): 289-295(in Chinese with English abstract).

SHI Ya-feng, SHEN Yong-ping, LI Dong-liang, ZHANG Guo-wei,DING Yong-jian, HU Ru-ji, KANG Er-si. 2003. Discussion on the Present Climate Change from Warm-dry to warm-wet in Northwest China[J]. Quaternary Sciences, 23(2): 152-164(in Chinese with English abstract).

USGS. 2012. USGS Global Visualization Viewer[OL/EB].[2012-05-08]. http://glovis.usgs.gov/.

WANG Jie, WANG Jun, SHEN Jin-yu. 2013. Impact of water change on lake level in Bosten Lake of Xinjiang[J]. Journal of Water Resources & Water Engineering, 24(4): 199-202(in Chinese with English abstract).

WANG kun-fei. 2013. The Impact of Climate Change and Human Activities on the Inflowing Water of the Bosten Lake[J]. Urumchi:Xinjiang University(in Chinese with English abstract).

WANG Ling, ZHEN Lin, LIU Xue-lin, BATKHISHIG O, WANG Qin-xue. 2006. Comparative studies on climate changes and influencing factors in central Mongolian Plateau Region[J].Geographical Research, 27(1): 171-180(in Chinese with English abstract).

WANG Su-min, DOU Hong-shen. 1998. Lakes in China[M]. Beijing: Science Press(in Chinese).

ZHENG Xi-yu, ZHANG Ming-gang, XU Xu, LI Bing-xiao. 2002.Saline Lake in China[M]. Beijing: Science Press(in Chinese).

致谢: 中国地质科学院矿产资源研究所盐湖与热水资源研究发展中心常慧林完成了部分湖泊的矢量化工作, 中国气象科学数据共享服务网提供了研究区的平均气温、降雨量和蒸发量数据。在此一并致谢!

Dynamic Changes of Lakes in Inner Mongolia–Xinjiang Region and the Climate Interaction in the Past Forty Years

YAN Li-juan1,2), ZHENG Mian-ping1)*

1)MLR Key Laboratory of Saline Lake Resources and Environments, Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing100037;2)Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing100037

Lake change, as a mirror of climate change, has sensitive responses to climate change. The authors extracted information of all lakes in Inner Mongolia and Xinjiang from Landsat of the 1970’s, the 1990’s, around 2000 and 2010 based on RS and GIS and developed the spatial database of lakes. On the one hand, through a statistic analysis of lake spatial data using ArcGIS, the authors detected the dynamic changes of lakes in Inner Mongolia and Xinjiang from the 1970’s to 2010 or so in the light of time and space. On the other hand, some representative lakes whose area is larger than 5 km2were selected to analyze the dynamic changes one by one,and division of these lakes into expansion area and atrophy area was made according to the dynamic changes.From the 1970’s to the 1990’s, lakes in south Inner Mongolia and west Xinjiang were shrunk whereas lakes in other places of the study region tended to expand. From the 1990’s to 2000, lakes in south Inner Mongolia were shrunk whereas lakes in north Inner Mongolia and Xinjiang were expanded. From 2000 to 2010, lakes in east Inner Mongolia and west Xinjiang were shrunk whereas other lakes were expanded. Under the background of the global climate warming, the authors analyzed annual mean temperature, annual rainfall and annual evaporation data of forty meteorological stations, and reached some conclusions based on the data obtained: in the past forty years, annual mean temperature in Inner Mongolia and Xinjiang kept rising; annual rainfall in Inner Mongolia had kept growing before 2000 but decreased suddenly after 2000, and annual rainfall in most part of Xinjiang tended to increase; annual evaporation in Inner Mongolia and Xinjiang tended to decrease. Dynamic changes of lakes in Inner Mongolia–Xinjiang region were consistent with the variation tendency of climate. With the Boston Lake of Xinjiang as an example, the authors finally analyzed the factors responsible for the lake changes, i.e., climatic environment and human activity.

Inner Mongolia; Xinjiang; lake; remote sensing; climate

P641.3; P641.13

A

10.3975/cagsb.2014.04.08

本文由国土资源部公益性科研专项(编号: 201011001)、国家自然科学重点基金项目(编号: 40531002)和中国地质调查局地质调查项目(编号: 1212011120046; 1212010511901)联合资助。

2013-07-10; 改回日期: 2013-09-25。责任编辑: 魏乐军。

闫立娟, 女, 1983年生。博士研究生, 工程师。主要从事遥感应用与湖泊环境研究。E-mail: yanlijuanyun@126.com。

*通讯作者: 郑绵平, 男, 1934年生。研究员, 中国工程院院士。主要从事盐湖学与盐类矿床地质学研究。E-mail: zhengmp2010@126.com。

——以起源权属为例