国家治理视角下审计项目评价标准解析

广西审计厅 雷俊生

一、审计项目评价标准问题的提出

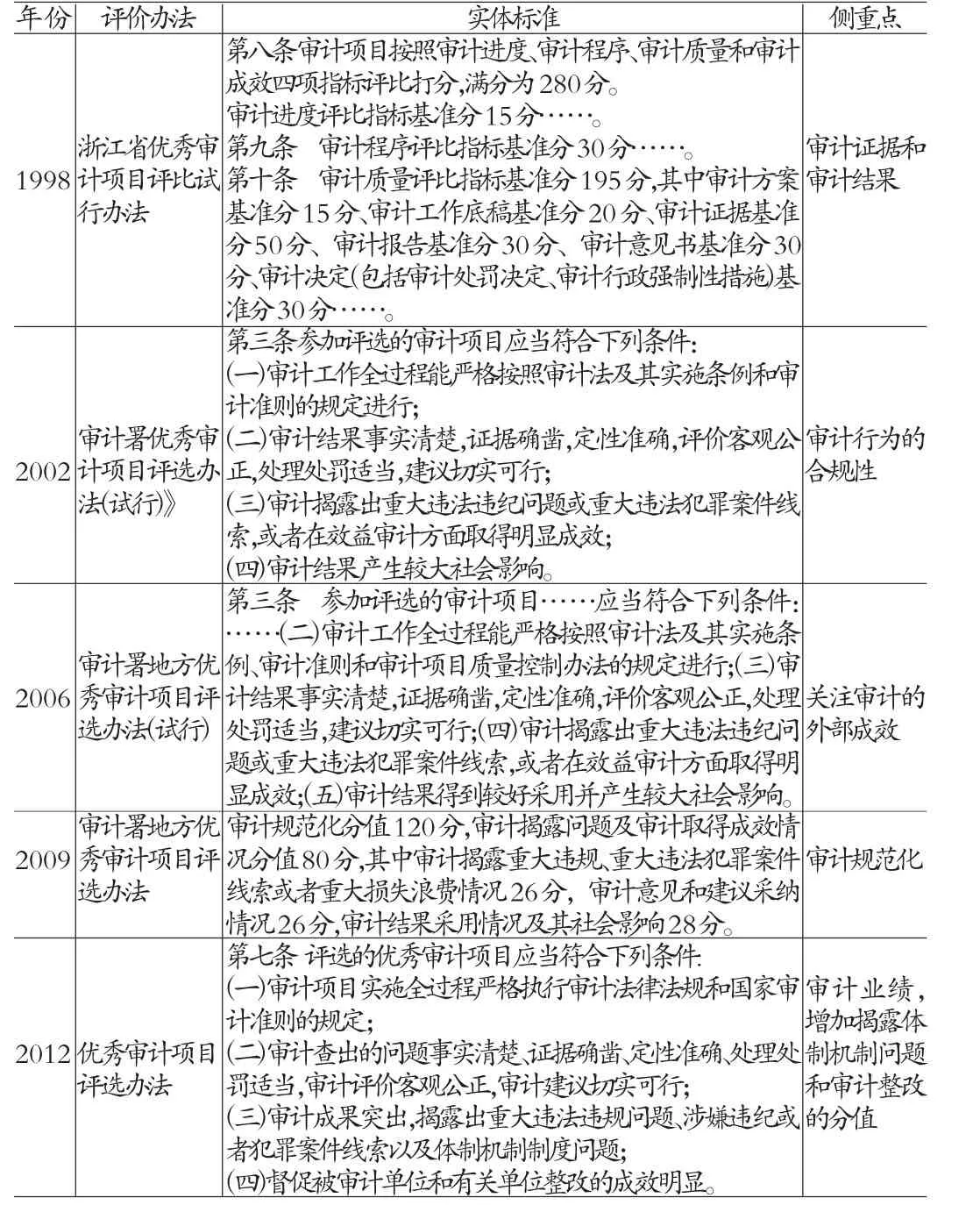

考察我国优秀审计项目评价,它在促进依法审计、提高审计业绩、优化审计环境方面发挥了重要作用。近年来,审计署每年都要评选出70多个优秀审计项目。此外,审计署还在统一组织的大型审计项目结束后,开展该项目的专项评比。这些评价活动的成效,直接依赖于评价标准。据了解,审计机关每年完善优秀审计项目评价标准。经梳理,十多年来的典型优秀项目评价标准(见表1),可以发现如下特点:

(一)评价标准重结果 虽然在不同地方、不同时期,优秀审计项目的评价标准有所差异。但总体而言,这些评价标准,侧重于查处违法违规问题,移送案件线索,如1998年的《浙江省优秀审计项目评比试行办法》中,满分为280分,其中审计程序指标只占10.71%,而审计质量指标占69.64%(主要由审计证据、审计报告、审计意见书、审计决定等审计结果类指标构成)。近年来,审计评价标准中提高了获得领导批示的分值,更关注审计结果的社会影响。

(二)评价标准单一 由于审计的范围广,项目类型多,不同项目有自身的特点。有些审计项目强调监督,有些重在参与治理,虽然两者并不矛盾,但其关注点有差异。单以规范化标准衡量各类审计项目,不能有效地引导审计人员参与治理。单以审计成果标准,不利于审计项目实施全程管理,况且在当前的审计体制下,有些审计项目难以移送案件线索,如预算执行审计、经济责任审计等;但这些项目在审计制约行政财权中发挥着主要作用。因而,拓展业绩指标,成为当务之急;待条件成熟,可以考虑根据不同的项目类型,分别制定评价标准。

(三)参与程序不足 当前的评价标准很少关注审计对象,对社会公众、媒体等审计相关人更关注不足。在优秀审计项目评选过程中,很少引入审计参评对象,多数评选活动在“象牙塔”内进行,审计参评对象了解不多、审计系统以外的人了解更少,影响了优秀审计项目的引导性,也容易引发参评对象对评选活动公正性的质疑。可以考虑邀请愿意参评的积极分子或相关审计人员参加;评选后,组织对获奖的优秀项目进行观摩、请审计组组长或主审作经验介绍,以增加评比的公正性,增强评选活动的引导力。

二、审计项目评价标准的内涵

评价是一个对评价对象的判断过程,它包括评价的主体、标准、手段和结果等。其核心是评价标准,评价结果是评价主体利用评价手段,将评价标准作用于评价对象后的输出。然而评价标准又受评价目标、评价环境等多种因素的影响,它的优秀程度直接反映了评价主体对评价对象的认识程度,反过来,它又为其它主体指引行为的方向。

审计项目评价标准是指审计机关判断审计项目质量、成效的价值尺度。它不同于审计评价标准,两者在评价的主体、对象、方法、依据和目标等诸多方面存在差异,如审计评价标准的评价对象是审计对象的财经行为,而审计项目评价标准的评价对象是审计机关的审计行为。自从产生了审计,就需要审计评价标准,它是审计项目的重要组成部分;同时,也产生了审计项目评价,需要审计项目评价标准。它有如下特征:

表1 优秀审计项目评价标准比较

(一)主体的单一性 它是指审计项目评价的主体是审计机关、参评主体是下级审计机关,评价的对象是下级审计机关在实施审计项目中的审计行为,评价主体与参评主体因为审计项目而相互关联,因而它局限于审计系统内部,其目的在于完善审计机关的内部管理,很少有、甚至没有外部主体的参与。一个完整的审计项目评价,其主体具有相对的内敛性。但这种内敛并非排它,在某些情形下,可以引进其它主体参与审计项目评价,使评价主体趋于多样化,并且较多地体现评价活动中的交往理性。

(二)标准的阶段性 审计是经济发展到一定阶段、应国家职能的需要而产生和发展。计划经济适应于自然经济的需要,国家审计对国家统治的作用较弱,优秀项目的评价标准也就不受重视。随着商品经济的发展,经济社会转型,经济领域中的问题凸显,国家审计的目标是加强监督,与此相适应的评价标准重在彰显发现大案要案线索。随着市场经济、法制经济的完善,需要审计自身不断规范,产生了审计项目评价的规范标准;在审计的规范化程度有了较大提高后,日益关注审计成效,从而需要审计项目的评价标准作出调整,使优秀审计项目评价标准呈现阶段性。

(三)目标的明晰性 从表1可以看出,优秀审计项目评选办法中,评价指标、指标权重不断变化;它体现不同审计机关、不同时期,国家对审计的需求。在国家审计发展的初级阶段,评价主体较多地关注审计自身需要,评价过程缺乏多主体参与;随着国家审计的发展,审计评价逐渐向关注外部需求转移。在具体表现形式上,评价标准开始多用定性标准,然后向数值化、表格式演进。但所有这些标准,皆受审计目标的制约。评价标准的变化,在一定程度上反映了审计目标的演进。在现阶段,部分审计机关直接将审计目标的实现程度,作为评价审计项目的主要标准。

(四)实施的可操作性 优秀审计项目的评价标准,既要体现国家对审计的需求,又应具有可操作性,能有效指导审计项目评价活动。在设置评价指标时,既有对审计行为的强制性标准,也有对良好行为的指引性、推介性标准,并且这些标准应具有外观上的可观察性、内容上的可测量性和行为上的可操作性。审计人员在审计过程中,能够做到,符合审计发展方向,才能激励审计人员提高审计项目质量,也方便评审人员在开展项目评选时操作。

三、现有审计项目评价标准辨析

由于评价标准具有主观性、阶段性,是主观判断因素的客观化,使评价标准的制定具有相当难度。据调查,目前对优秀审计项目的评价标准大致分为两类:审计结果标准、审计程序标准,它们各有其合理的一面,也存在明显不足。

(一)审计结果标准 又称为审计业绩标准或审计成果标准。审计结果是审计行为所产生的结果,静态上通常表现审计报告、审计建议、审计决定和审计要情等审计结论性文书。而动态的审计结果则是审计机关、审计人员在审计过程中形成的,有价值的工作业绩,如审计对象根据审计建议进行整改、受移送的主体依据审计成果作出处理处罚、决策部门依据审计成果作出决策并取得成效等;它强调对审计结果的运用。

该标准是内部管理的绩效观在优秀审计项目评价活动中的体现,能激励审计人员揭露经济社会风险、查处大案要案;突破审计机关自身的纯主观评价,从审计项目自身和审计项目对外的影响来考量审计项目,为审计人员培训、晋升提供了有效依据,兼容内部管理与外部影响的需要。

但审计结果标准也有自身不足:首先该标准容易异化。审计结果本身具有主观性。静态的审计结果容易衡量,如审计结论提了多少条审计建议、是否下达审计决定、有无移送案件线索等;但动态的审计成果则难判定,以致于部分审计机关直接将个别易于操作的审计成果指标,作为判断审计项目的根本标准,如强调审计移送,将揭露违法违纪案件线索等同于审计移送,对具有审计移送的事项多次加分、加高分,从而使没有移送事项的审计项目难以与之匹敌,审计成果标准异化成审计移送标准,出现项目评价中的“以移送论英雄”。

其次,容易模糊审计的目标。只重审计结果,易使审计业绩与审计目标脱节,难以引导审计人员实现审计目标。当前,审计的根本目标在于抓反腐、促改革、强治理、促发展;其中促发展是根本目标,前三者是手段,它们相辅相成。目前的审计业绩标准,重视审计机关和审计人员在反腐方面的成果;但促改革、强治理则体现在多方面,甚至不主要是查处经济案件。特别是在财经秩序有了好转后,以该标准作为评选优秀审计项目的主要标准,不能有效引导审计工作再上新台阶。

最后,容易忽视审计过程。审计结果标准重视审计结果,对审计项目计划、审计现场管理等关注不足,使审计管理停留在事后的绩效考核阶段,不能全面反映审计人员的实际工作绩效,不能有效满足审计计划管理、现场管理的需要,也不能对审计过程进行全程引导,受到审计人员的诟病。

(二)审计规范标准 又称程序标准,其直接依据源于《宪法》和《审计法》,如《审计法》第三条第一款:“审计机关依照法律规定的职权和程序,进行审计监督”。它要求审计权的行使,除主体适格外,在时间与空间上,必须遵循法定的步骤、符合法定的要求。随着依法审计的推进,审计人员认识到,审计程序通过抑制、分工、间隔、导向、缓解和感染等方式作用于审计行为,有利于提高审计效率、保障被审计单位合法权利,防范法律风险。将审计程序的规范性作审计项目评价的标准,符合推进依法行政、建设法治政府的需求,具有客观性和可操作性,在一定时期为相当多的审计人员接受。

但片面强调审计规范化标准,可能存在以下问题:一是现有审计程序供应不足。审计规范化标准依赖于审计规范的合理性、程序规范的严密性,与审计目标的吻合度。可现行审计法规中,存在诸多缺陷,如程序条款中的压力型痕迹明显、风险规制功能不足、指示性规定不足等,妨碍审计效率的提高和审计目标的实现。二是可能导致审计人员迷失方向。以审计程序的规范性作优秀审计项目的主要评价标准,在审计权运行欠规范时期,很有必要。但制定审计程序的主要目的是实现审计目标,制定审计程序从本质上是为了保障实现审计目标。三是容易陷入程序本位主义。事实上,审计程序也只是一种有限理性。从《审计法》及其实施条例看,对审计程序的规定,基本上是对审计机关的权力运行进行规制,而对审计对象的权利很少配置,社会各界对审计程序缺乏了解。四是该标准的作用空间有限。我国现代审计经过三十年的发展,审计的规范化程度得到了较大提高。单纯的审计程序标准,不能有效引导审计人员推动改革、参与治理,需要相应增加或提高其它评价标准的分值。

四、审计目标标准:评价标准的必然选择

审计目标标准是以审计目标的实现程度作为判断审计项目优秀程度的标准。该标准认为,审计目标是一切审计行为的出发点和归宿,是全部审计行为的统率。审计作为实现特定目标(如审计监督、审计服务、参与国家治理等)的手段,实现审计目标是判断优秀审计项目的唯一标准。而审计目标又分为一般审计目标和具体审计目标,前者通常包括鉴证和评价财政性资金的真实性、合法性和效益性;后者则是一般审计目标在具体项目中的体现,如财政性资金的合法性审计的目标包括财政揭露和查处行政财权运行中的违法行为,包括行政财权的产生是否有法律依据、行使程序是否符合法律规定、在具体的会计处理上是否依法依规等。

(一)审计目标标准的优势 审计成果标准比较全面但难以全面把握,审计程序标准容易操作但作用空间狭窄,比较而言,审计目标标准具有较大的优越性。

一是能兼顾各类审计项目的个性。每类项目有自己的特点,每个审计项目也有自己特性,以单一的标准去衡量多种多样的审计项目,难免捉襟见肘。目前对审计项目评价标准异议最多的是:评价标准过于单一,不能兼顾各类审计项目、不同审计方式、不同审计项目特质的需要。以审计方式而言,审计移送大多适用于审计机关认为需要问责,可自己又没有问责权的情形,可见审计移送的目标在于问责、监督。而审计建议、审计公告则更关注治理,强调通过审计相关人的参与,实现良治。因此,如果一味强调审计移送,则与审计的治理目标存在差距。而审计目标标准能因不同的项目类型、不同审计项目、而设置不同的目标,通过对其个性目标的肯定,使它能兼容于各类审计项目。

二是具有一定的可操作性。审计目标具有兼容性,不同时期、不同审计机关、不同审计项目具有不同的审计目标,使审计目标标准能“因地制宜”。同时审计目标分为总目标、具体审计目标、项目审计目标。每个国家、每个阶段都有自己的审计目标。根据《宪法》和《审计法》第一条的规定,当前我国审计的总目标是维护财经秩序,提高财政资金效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。作为审计目标标准,要求审计实施方案的设计,通过层层分解,将总目标落实到不同的审计事项、审计人员,从而为每个审计人员、每个审计项目提供了具体的个人绩效目标。通过对这些具体目标实现程度的判断,来对审计项目作出一个相对全面的评价。

三是能提高审计人员参与度。审计目标标准,能较好地调动审计人员的积极性。审计机关和审计人员了解到审计工作目标后,通过把这些目标分解到不同的审计个体,较好地配置审计资源;同时审计机关领导应少干预具体项目,将更多的精力集中到审计事业的发展,也方便审计人员根据自身优势,能动地实现审计目标。

事实上,以上三个标准并不冲突,甚至在一定程度上具有继起性。只不过它们的侧重点不同,适应不同时期、不同审计阶段的审计需要。

(二)审计目标标准的外化 当前国家审计的目标是参与国家治理,国家治理区别于公司治理、国家统治的主要标志在治理主体的多元化、治理方式的灵活性、治理对象的广泛性以及治理成果的有效性,在优秀审计项目评价中可以外化出以下标准:

(1)参与主体的多元化标准。国家治理首要特征是治理主体多元,强调政府、企业、团体和个人的共同作用,充分挖掘政府以外的各种管理和统治工具的潜力,并重视网络社会各种组织之间平等对话的系统合作机制。就审计项目而言,一是审计计划阶段的多元参与。向党委、政府及社会各界公开征求审计项目计划,倾听民声、感受民心、征集民愿,使审计项目从启动即实现多元参与。二是审计实施阶段的对象参与。审计过程中及时沟通、审计报告时征求意见、审计处罚时实施听证等,方便审计对象参与治理,保障审计对象的合法权益,体现审计“法治”。三是审计结果阶段的整改引导。一方面,审计机关通过对审计事项的分析,揭示风险、提出建设性意见,其主要主体是审计机关。另一方面,落实审计结论,纠正审计所发现的问题,其主要主体是审计对象。通过在评价标准中设置审计结案率、应缴财政入库率、审计建议采纳率、审计决定落实率、违纪金额下降率、审计的社会效果等指标,来衡量审计在改善治理中所起的作用。

(2)治理方式的灵活性标准。国家治理强调治理方式多样,要求各治理主体通过寻找共同目标,形成合作关系或伙伴关系。在审计实践中,除了审计移送外,更强调审计鉴证、审计评价、审计建议和审计公告的作用,如2011年、2013年的地方政府性债务审计,其首要目标是摸清家底、提出建议,这时所使用的方式主要是审计鉴证和审计建议,即鉴证地方政府性债务,为国家治理提供决策依据;提出审计建议,为实现国家良治建言献策。而审计公告,则通过对财经信息、绩效信息和责任信息的选择性供给,促使目标群体更新理念、矫正行为,为国家治理新思维的实施提供技术支持,为公众和其它治理主体参与治理创造条件。

(3)治理对象的广泛性标准。国家治理的另一特征是治理对象的广泛,即只要影响或将要影响国家经济社会安全,政府就应有效介入。随着政府的介入,财政资金会有相应体现;审计作为国家利益的“捍卫者”、公共资金的“守门人”,则应有效跟进。国家审计不再局限于财政资金,而应通过对财政性资金运行的监督,制约行政财权、完善政府治理。2004年7月7日,美国审计总署更名为政府责任办公室,就诠释了审计治理对象与国家治理的吻合性。在审计项目的目标、实施、结果中,应贯穿这一理念,关注政府责任;在优秀审计项目评价中,应配置适当的分值,体现治理对象的广泛性。

(4)治理成果的有效性标准。国家审计源于公共受托责任,作为委托人的社会公众(主要是纳税人)既希望审计机关发现行政财权运行中的问题、查处违法违规问题、移送犯罪案件线索,更希望通过审计引导社会各界关注责任,促使审计对象及时整改,完善管理体制机制。因而,优秀审计项目评价中,可以通过设置审计整改率、弥补管理漏洞数、完善体制机制数等指标,引导审计人员树立审计治理理念,提高审计机关服务于国家治理的成效,实现“有病治病、没病防病”之目标。

以上标准及其外化分值会因项目类型、治理需求、时代差异而有所不同,但规范的审计程序、较大的审计成果、较好地实现审计目标,是优秀审计项目的共同标准。各个评价指标的确立,应立足于审计实务,真实、全面地反映审计业绩,争取以有限的评价指标,最大限度地测出参评项目的审计目标实现程度,引导审计人员,运用先进审计技术,提出宏观的、建设性意见,推动实现国家良治。

[1]李小平、黄大新:《加强审计项目质量管理的对策》,《审计与理财》2008年第10期。

[2]王志楠:《审计项目计划质量评价初探》,《审计月刊》2006年第8期。

[3]审计署:《审计署关于印发优秀审计项目评选办法的通知》,审法发〔2012〕118号。

[4][美]福山著,黄胜强、许铭原译:《国家构建:21世纪的国家治理与世界秩序》,中国社会科学出版社2007年版。