重复采动下7m大采高综采面支架载荷及来压规律研究

(神东煤炭集团公司 哈拉沟煤矿,陕西 神木 719315)

重复采动下7m大采高综采面支架载荷及来压规律研究

温庆华

(神东煤炭集团公司哈拉沟煤矿,陕西神木719315)

基于补连塔煤矿22303工作面矿压实测结果,掌握了重复采动下7m支架综采面旺采区、倾向煤柱区、走向煤柱区和长壁采空区下开采矿压规律,并从覆岩结构变化和底板破坏的角度对不同区域下开采矿压差异机理进行了分析。结果表明:旺采区、倾向煤柱区和走向煤柱区下开采工作面周期来压步距明显大于长壁采空区下开采,而动载系数明显小于长壁采空区下开采。上煤层关键层是否有良好的承载作用和上煤层开采支承压力对底板的破坏是造成下煤层开采工作面周期来压步距差异的主要原因,而上煤层关键层是否有良好的承载作用是动载系数差异的主要原因。工作面来压期间支架最大载荷为16367kN,说明16800kN的支架工作阻力能够很好地满足顶板控制条件。研究结果对神东矿区今后生产实践有重要的指导意义。

重复采动;7m支架综采面;矿压规律;覆岩结构;关键层

Underground Pressure Rule of Full-mechanized Mining with 7mHeight Powered Support Influenced by Repetitive Mining

对于近距离煤层开采,上煤层开采后形成的不同覆岩结构将对下煤层开采产生不同程度的影响。根据上煤层开采技术手段和煤柱留设情况,上煤层开采后主要形成:旺采区、煤柱区和长壁采空区(以下简称采空区),而各区域对下煤层开采产生影响,导致工作面矿压显现的差异性。近年来,由于许多矿区近距离煤层的不断开采,对旺采区、煤柱区和采空区下开采问题的研究越来越多。其中,综采面煤柱下和旺采区下开采主要围绕过上覆煤柱时工作面矿压规律、顶板控制和上覆遗留煤柱的稳定性等展开[1-7];综采面采空区下开采主要对工作面矿压规律和采空区下破碎顶板状况开采技术及灾害防治进行研究[8-14]。文献[15]分析了补连塔煤矿走向煤柱对近距离煤层6.3m大采高综采面矿压的影响规律。

补连塔煤矿22303工作面为7m支架特大采高工作面,该条件下旺采区、煤柱区和采空区下开采工作面矿压规律尚未研究,而且在神东矿区后期生产中,类似条件的矿井也会布置7m支架特大采高工作面,因此该条件下工作面矿压规律研究对后期7m支架特大采高工作面生产有重要的指导意义。

1 工作面开采条件

补连塔井田2-2煤三盘区位于井田西南区域,地面标高1203~1245m,地表起伏不大,中部较高,全部被风积沙所覆盖,松散层厚5~20m。盘区内22303工作面长301m,走向长度为4966m,煤层厚度稳定,平均厚度7.55m,设计采高6.8m。煤层结构简单,倾角1~3°,与上煤层1-2煤间距为32~44.4m。煤层直接顶以粉砂岩、砂质泥岩为主,厚度为0.96~4.2m;基本顶以粉砂岩、中砂岩为主,部分地段为粗砂岩,厚度为25.8~34.7m;底板在最初回采的400~800m内为泥岩、粉砂岩,以后均为砂质泥岩。22303工作面覆岩柱状及关键层判别结果如表1所示。

22303工作面作为世界首例7m支架特大采高工作面,采用郑煤ZY16800/32/70型液压支架,额定工作阻力68000kN,支架中心距2.05m;采用JOY公司7LS7-629型采煤机,滚筒直径3450mm,最大牵引力1042kN;采用DBT公司3×1000kW型刮板输送机等配套设备。由于1-2煤层采用了多种开采方式,使得22303工作面位于4个不同区域下方,从开切眼沿工作面推进方向依次为:旺格维利采煤法残留煤柱区(以下简称旺采区),倾向煤柱区,31304长壁工作面采空区和走向煤柱区。旺采区对应推进距为0~1020m,其中初采阶段采高较小,平均5.7m,直至470~1020m段采高为6.53m;倾向煤柱区对应推进距为1020~1120m,采高为6.52m;推进距为1226~1563m对应采空区和走向煤柱区,采高为6.57m。22303工作面不同区域位置如图1所示。

表1 22303工作面覆岩柱状及关键层判别结果

图1 22303工作面不同区域位置

2 不同区域下开采工作面矿压规律

与2-2煤的间距为32~44.4m的1-2煤已经回采完毕,上煤层长壁开采对下煤层开采顶板造成一定的破坏,而且上煤层旺采区煤柱、倾向煤柱和走向煤柱形成的集中应力势必对下煤层22303工作面的回采有影响,煤柱稳定性将直接影响2-2煤的开采与其上覆岩层移动破坏情况。工作面推进过程中,在22303工作面每个支架上均安装PM3数字压力记录仪、立柱压力计测量支架实时压力数据。

通过对旺采区、倾向煤柱区、采空区和走向煤柱区下工作面支架工作阻力变化曲线进行分析,整理支架压力数据,汇总工作面的来压特征进行分析。

2.1 旺采区下开采工作面来压特征

由于工作面开采初期工作面采高普遍较小,平均仅为5.7m,不能反映7m支架开采时工作面的矿压特征,选取推进距为862~1020m段的矿压曲线分析旺采区下开采工作面来压特征。为消除边界效应,选取工作面中部60,70,80,90号支架矿压曲线进行分析,得出旺采区下开采工作面来压特征,见表2。

表2 旺采区下开采工作面来压特征

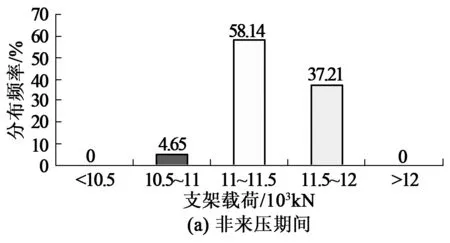

旺采区下开采工作面来压呈现明显的区域性,两端1~25号及140~152号支架基本无来压,中部来压显著。工作面周期来压步距整体呈现“中间小,两端大”的特征,且以80号支架为中心呈现一定的对称性。工作面来压步距平均16.3m;动载系数平均1.38;来压持续长度平均3.0m。来压最大支架载荷为16131kN,由此可见,该区域下开采,支架16800kN的额定工作阻力可以满足要求。支架载荷分布情况如图2所示。

图2 旺采区下开采工作面支架载荷分布

2.2 倾向煤柱区下开采工作面来压特征

倾向煤柱区对应推进距为1020~1120m,煤柱宽度为100m。选取该区段对应工作面中部60,70,80,90号支架矿压曲线进行分析,得出倾向煤柱区下开采工作面来压特征,见表3。

倾向煤柱区下开采工作面来压呈现明显的区域性,两端1~20号及135~152号支架基本无来压,其他区域呈现分段来压特征。工作面两端和中部支架周期来压步距呈现明显的不同,而且中部周期来压步距稍大于两端。工作面来压步距平均14.2m;动载系数平均1.38;来压持续长度平均4.1m。来压最大支架载荷为15955kN,支架载荷分布情况如图3所示。工作面过煤柱期间,来压时支架安全阀开启率普遍不高,处于7%~20%之间,这说明本支架完全能满足22303工作面过煤柱时顶板控制的要求。

表3 倾向煤柱区下开采工作面来压特征

图3 倾向煤柱区下开采工作面支架载荷分布

工作面在煤柱正下方回采时矿压显现正常,但当工作面处于出煤柱阶段时,工作面及回风巷呈现出了强烈的矿压显现。工作面主要表现出煤壁片帮剧烈和端面漏顶严重,而回风巷则是巷道变形破坏大,顶板下沉、局部冒顶,巷帮鼓起、片帮严重。出煤柱阶段,工作面煤壁片帮、端面漏顶和冒顶现象严重,22~50号支架煤壁片帮深度达1m;51~62号架端面漏顶现象严重,57,58号架间端面漏顶矸石堆积高度达3.5m;61,62号架间端面漏顶矸石堆积高度达4m;107,108号支架端面冒顶严重,冒落矸石堆积高度达5m。回风巷端头巷道破坏变形较大,工作面侧巷帮在距底板3m范围内大量片帮,片帮深度0.8m左右,锚杆被拉断,托盘被崩出;片帮范围在距工作面端头33m左右范围内。工作面推进过程中回风巷端头顶板破碎,曾出现过局部冒顶,冒顶高度达1.1m,顶板累计下沉量达160mm。

2.3 采空区、走向煤柱区下开采工作面来压特征

由于上煤层开采时工作面区段煤柱的留设,从出倾向煤柱区到回撤阶段,22303工作面上方一直存在1条20m宽的走向煤柱,其位置对应工作面113~124号支架。分析矿压特征选取采空区下50号、60号、70号和90号支架,走向煤柱下115号和120号支架。分析得出采空区、走向煤柱下开采工作面来压特征见表4。

表4 采空区、走向煤柱区下开采工作面来压特征

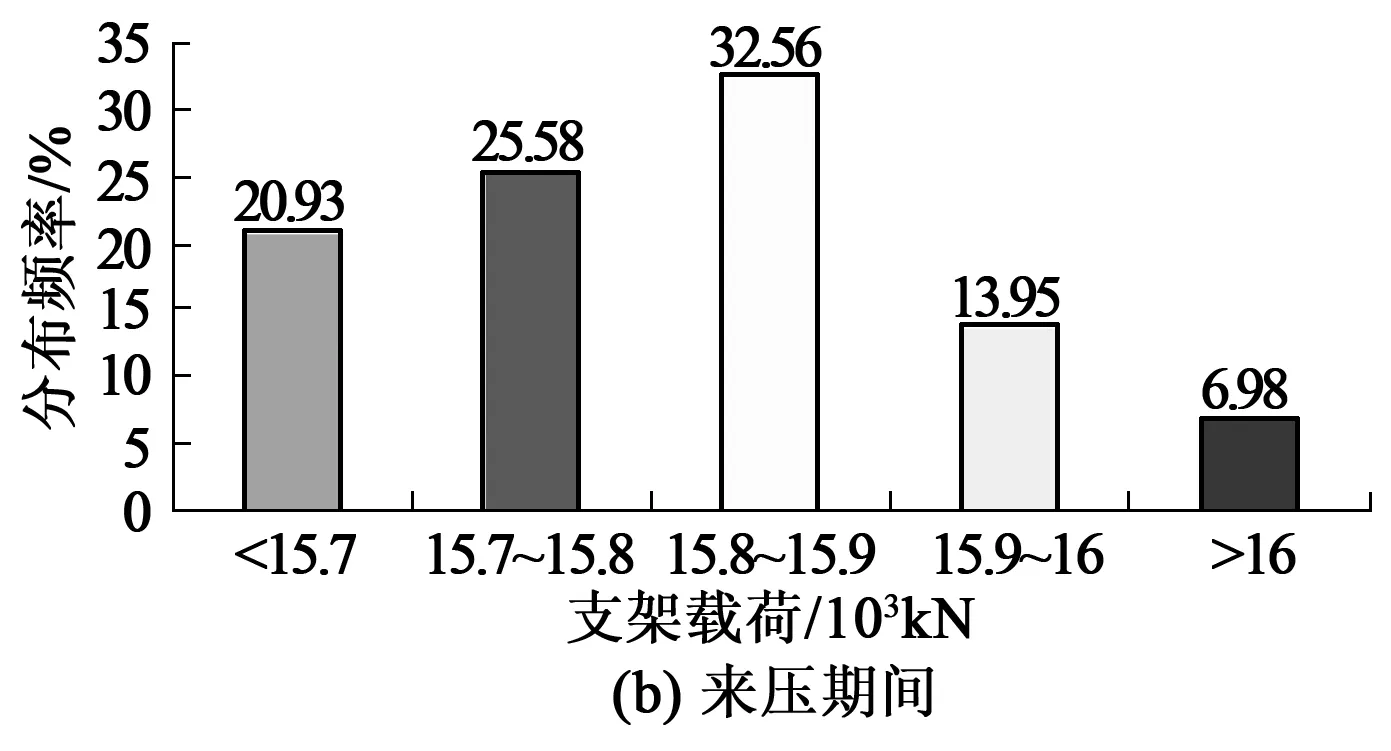

采空区下除两端未来压,其他区域来压步距基本相同,来压持续长度呈“中间大、两端小”的分布,这是由于工作面中部覆岩回转运动比两端更充分所导致。采空区下开采工作面周期来压步距平均13.05m;动载系数平均1.43;来压持续长度平均4.1m。来压最大支架载荷为16426kN,支架载荷分布情况如图4所示。

图4 采空区下开采工作面支架载荷分布

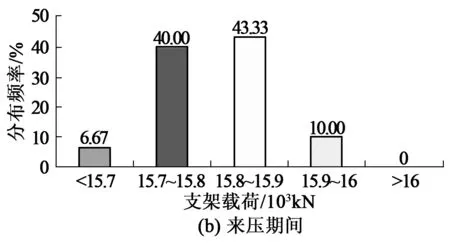

走向煤柱区下开采,工作面来压步距平均15m;动载系数1.41;来压持续长度平均2.6m。来压最大支架载荷为16131kN,支架载荷分布情况如图5所示。上覆走向煤柱区下工作面来压步距明显大于采空区下,而来压持续长度和动载系数小于采空区下。

图5 走向煤柱区下开采工作面支架载荷分布

2.4 不同区域下开采工作面来压特征对比

通过对7m支架特大采高工作面不同区域下开采矿压曲线进行分析,总结了对应的工作面来压特征。对不同区域下开采工作面来压特征进行分析,见表5。

表5 不同区域下开采工作面来压特征对比

由表5可知,各区域下开采工作面采高均约为6.55m,可认为在同一采高条件下开采,因此不考虑采高变化对来压特征的影响。旺采区、倾向和走向煤柱区下开采工作面来压步距明显大于采空区下开采,而动载系数明显小于采空区下开采。旺采区、走向煤柱区下开采工作面来压持续长度明显小于采空区下开采,而对于倾向煤柱区下开采,由于出煤柱期间工作面来压强烈,来压持续长度较大,导致倾向煤柱区下开采整体来压持续长度增大。由图2~图5各区域下开采工作面支架载荷分布图可知,采空区下开采工作面来压时支架载荷大于15800kN的占88.54%,大于15900kN的占50%。而各煤柱区下开采时,工作面来压支架载荷大于15800kN的占比低于55%;大于15900kN的低于21%。因此,采空区下开采来压期间支架载荷明显大于各煤柱区下开采。非来压时支架载荷主要分布在11000~12000kN(其中采空区下开采时占75%,煤柱区下开采时占77%~95%),因此采空区下开采非来压期间支架载荷略小于各煤柱区下开采。各区域下开采来压期间支架最大载荷为16367kN,未超过支架的额定工作阻力(16800kN),这也说明了本工作面支架工作阻力是合理的,能很好地满足顶板的控制条件。

3 不同区域下开采矿压差异机理分析

由于上煤层开采留设煤柱及采动影响情况不同,导致在不同区域下煤层开采对应的上覆岩层结构不同,各区域呈现不同的矿压显现特征。其中最明显的是周期来压步距和动载系数,进入采空区下时工作面来压步距明显减小,而动载系数明显增大。

由表1所示22303工作面覆岩柱状及关键层判别结果,1-2煤上部有3层关键层,而在1-2煤与2-2煤之间仅有1层关键层。1-2煤开采后,长壁采空区上方距离其7m覆岩中15.28m的亚关键层发生破断,失去良好的承载作用,垮落带和裂缝带岩层载荷作用于2-2煤的基本顶,由于1-2煤采高较大,采后作用在2-2煤基本顶的载荷较大。同时,由于1-2煤开采后在底板形成一定的支承压力,受采动支承压力的影响,其底板破坏达到一定的深度,根据公式(1)计算底板破坏深度。通过计算得,1-2煤开采对其底板破坏深度达到17m,已经对下方距离其5.92m的11.46m亚关键层造成了破坏。对于各煤柱区域,1-2煤上方15.28m的亚关键层未受到采动破坏,能很好地发挥支撑作用,其上部覆岩载荷并不能完全向下传递,使作用在2-2煤基本顶上的载荷减小。同时,两煤层之间关键层未受采动影响而发生破坏。

式中,h1为底板最大破坏深度,m;xa为煤层屈服区长度,m;φ0为底板岩体内摩擦角,(°)。

对于采空区下开采,由于1-2煤采后作用在2-2煤基本顶的载荷较大,而且层间关键层受到1-2煤开采发生破坏,导致2-2煤基本顶(层间关键层)极限破断步距减小,因此采空区下开采来压步距比各煤柱区下开采小。

由实测分析知,采空区下开采动载系数大于各煤柱区域下开采。而根据前面支架来压与非来压期间载荷分布情况分析,来压期间支架载荷是导致不同区域下开采动载系数变化的主要因素。下面对采空区和各煤柱区域下开采支架载荷进行分析,进而分析动载系数变化的原因。

根据表1所示22303工作面覆岩柱状及关键层判别结果,1-2煤与2-2煤之间11.46m关键层作为2-2煤开采时的基本顶,其破断回转运动直接导致工作面来压。在非来压期间,工作面开采时支架载荷大小主要受基本顶下方直接顶岩层垮落高度的影响。2-2煤与其基本顶距离17m,直接顶厚度为采高的(6.55m)2.6倍,直接顶岩层随采随冒,因此非来压期间支架载荷为直接顶作用的载荷。因此,非来压期间采空区和各煤柱区下开采载荷大小基本一致。由前面分析知,1-2煤开采后,采空区上方距离其7m覆岩中15.28m的亚关键层发生破断,失去良好的承载作用,作用于2-2煤的基本顶的载荷较大。因此采空区下开采来压期间支架载荷大于各煤柱区下开采。则采空区下开采动载系数大于各煤柱区下开采。由于不同区域下开采对应的上覆岩层结构不同,导致动载系数的不同。

4 结论

(1)总结了不同区域下开采来压特征:旺采煤柱区、倾向和走向煤柱区下开采工作面来压步距明显大于采空区下开采,而动载系数明显小于采空区下开采。旺采煤柱区、走向煤柱区下开采工作面来压持续长度明显小于采空区下开采,而对于倾向煤柱区下开采,由于出煤柱期间工作面来压强烈,来压持续长度较大,导致倾向煤柱区下开采整体来压持续长度增大。

(2)载荷分布对比分析表明:采空区下开采来压期间支架载荷明显大于各煤柱区域下开采,而非来压期间支架载荷略小于各煤柱区域下开采,来压期间支架载荷是导致不同区域下开采动载系数变化的主要因素。

(3)分析了采空区和各煤柱区域下开采来压步距和动载系数差异的机理,下煤层开采时上煤层关键层是否有良好的承载作用和上煤层开采支承压力对底板的破坏是造成工作面周期来压步距差异的主要原因;而下煤层开采时上煤层关键层是否有良好的承载作用是动载系数差异的主要原因。

(4)7m支架特大采高工作面上覆岩层垮落高度增大导致支架载荷增大,来压期间支架最大载荷为16367kN,未超过支架的额定工作阻力16800kN,这也说明了本工作面支架工作阻力是合理的,能很好地满足顶板的控制条件。

[1]鞠金峰,许家林,朱卫兵,等.近距离煤层工作面出倾向煤柱动载矿压机理研究[J].煤炭学报,2010,35(1):15-20.

[2]张绪言,张百胜,康立勋,等.煤柱集中载荷特征及其对巷道围岩应力的影响[J].矿业安全与环保,2009,36(5):6-8.

[3]鞠金峰,许家林,朱卫兵,等.近距离煤层采场过上覆T形煤柱矿压显现规律[J].煤炭科学技术,2010,38(10):5-8.

[4]王存权.近距离煤层开采斜交过上覆采空区煤柱矿压规律研究[J].中国煤炭,2006,32(2):35-44.

[5]彭下沾,崔希民,王家臣,等.基于Voronoi图的不规则煤柱稳定性分析[J].煤炭学报,2008,33(9):966-970.

[6]贺安民,朱卫兵,刘文涛.近距离煤层采动上部旺采区煤柱稳定性实测研究[J].中国煤炭,2009,35(10):44-46.

[7]王庆雄,张志强,吴学强,等.活鸡兔井近距离煤层开采层间距变化对矿压的影响[J].煤矿安全,2010(10).

[8]杨光玉,贺兴元.局部煤柱下安全采煤技术[J].煤炭科学技术,2001,29(10):16-19.

[9]王存文,姜福兴,王 平,等.煤柱诱发冲击地压的微震事件分布特征与力学机理[J].煤炭学报,2009,34(9).

[10]刘增辉,康天合.采空区下极近距离煤层开采的问题与对策的探讨[J].山西煤炭,2005,25(1):25-27.

[11]王雄伟.四台矿极近距离煤层采空区下开采技术[J].煤炭科学技术,2004,32(12):23-26.

[12]黄乃斌,张向阳.近距离采空区下开采覆岩移动规律相似模拟研究[J].煤炭科技,2006,25(6):117-119.

[13]李洪刚,崔国强.近距离采空区下软底破碎工作面开采技术研究和应用[J].煤,2008,17(3):17-19.

[14]蒲志强,车 明,张 磊,等.极近距离采空区下交错开采顶板灾害防治[J].山东科技大学学报(自然科学版),2009,28(4):73-76.

[15]王晓振,许家林,朱卫兵,等.走向煤柱对近距离煤层大采高综采面矿压影响[J].煤炭科学技术,2009,37(2):1-4.

[责任编辑:潘俊锋]

2014-03-11

10.13532/j.cnki.cn11-3677/td.2014.06.025

温庆华(1972-),男,广东阳春人,高级工程师,现任哈拉沟煤矿副矿长。

温庆华.重复采动下7m大采高综采面支架载荷及来压规律研究[J].煤矿开采,2014,19(6):93-97.

TD323

B

1006-6225(2014)06-0093-05