认知语法情态观的意义

长沙理工大学 张楚楚

1. 引言

情态是语言学研究中最为复杂的领域之一。语言情态内涵与外延的复杂性使得学者们对情态范畴的界定以及情态研究中的不少问题至今也未达成共识。然而,我们发现,认知语法的情态观对于这些情态难题具有独到的解释力。但是,由于认知语法并未直接对这些问题进行讨论,其潜在优势与价值至今未引起学界足够的重视。本文将着重讨论认知语法情态观的特征及其对当今情态研究的启示与意义。

2. 情态研究中的问题评析

传统语法的情态多义观往往对情态动词不同意义的区分过于精细,而忽视对其内在一致性特征的概括。据Klinge (1993: 343)的统计,will的意义竟多达8种(其“习惯”意义还未计算在内),被Perkins (1983: 31-32)和Klinge (1993: 343)等情态动词单义观的学者指责为:不是对情态动词本身意义的描写,而是对含有情态动词句子的意义的解释。此外,他们对情态范畴的界定常常游离于主观性与非现实性两大标准之间而互相矛盾。例如:Lyons (1977: 797)根据情态的非现实性特征,把对事实的直白陈述(categorical assertions)看成是非情态形式,而Palmer (1986: 26-27)却依据情态的主观性标准把表示直白陈述的句子纳入情态范畴。另一方面,Lyons (1977: 451-452)又根据主观性标准把表示评价意义的现实句(如:Fortunately, no-one was hurt.)归入情态名下,而Palmer (1986: 12-13;97)则根据非现实性原则把被Rescher (1968) 称之为评价情态的句子排除在情态范畴之外。他们衡量情态的双重标准造成了情态概念上的混乱,与当前情态范畴划分上包罗万象而自身却无法有效界定的局面不无关系。

系统功能语法对情态量值的三级(高、中、低)划分不尽如人意,难以体现情态量值区分的全貌。例如:被定为中量值的情态动词will (Halliday 1994/2000: 362)在句子That’ll be the milkman中就被Thompson(1996/2000: 60)认为应该跟That must be the milkman中的must一样,都属于高量值。此外,被定为低量值的情态动词can在句子I can see the moon中几乎与强于高量值情态的直白陈述句I see the moon 的含义相差无几。(Palmer 1974: 117)然而,系统功能语法情态观却无法解释这种不同量值之间的转化现象。

Ehrman (1966)早期进行的情态动词单义研究颇为不顺。她承认对should定义尝试的失败。她对may的二维定义(即动力与认识“可能”意义)被Palmer (1990: 16)批评为:“实际承认了没有单一的基本意义”。他给will的定义“The occurrence of the predication is guaranteed”又被Leech (1977/1983)指责为“既不能表明will与同样确保断言发生的must和have to的语义区分,也没有将并未确保断言发生的‘意愿’will包含在内”(Palmer 1990: 16)。

Perkins (1983)将语境变量引入逻辑公式,描写出每一个英语情态动词的核心意义。但是公式中夹杂的日常词汇影响了语义公式的准确性。例如,Palmer(1990: 17)指出:“must的单义公式K(C entails X)中的entail一词并不能揭示认识判断与道义责任的意义区分,而will的语义公式K(C is disposed towards X)中的disposed towards的含义更加模糊,使该公式的实用价值大打折扣”。

Klinge (1993)与Groefsema (1995)运用关联理论,从语用层面对几个主要的情态动词进行了单义描写(Klinge没有讨论should,而Groefsema则放弃了will)。然而,他们对情态动词基本意义的表述过于晦涩,且描写的推理过程又过于繁琐,不符合关联理论中以最小的认知努力获取最大认知效果的原则。例如,Klinge (1993: 333-334)将can的基本意义表述为:“情态陈述(situation representation)后来证明是对实际情景(world situation)的真实描述以及不是对实际情景的真实描述”,颇令人费解。按照Klinge (1993: 329)的观点,听话人为获取认识情态解读先要设问:“情景陈述所描述的实际情境是一个过去还是现在的情境抑或是一个将要发生的事件?”然后再判断在他的语境假设中要不要添加诸如存在一个与情景陈述相符合的实际情景或者世界进程将决定是否会发生与情境陈述相符的实际情境等这些信息。为了取得动力或道义情态解读,听话者还需要进一步进行繁琐的设问。我们认为,这样繁冗的推理过程是否符合人们交际中的实际情况是值得商榷的。

Talmy (1988)运用力-动态图式,从认知角度描写了情态动词的意义。然而Talmy的情态研究的广度与深度都不够,因为他着重分析的是情态动词否定形式的道义情态意义。例如:must not 表示“敦促主语规范行为的社会正能量”;will/would not 表示“主语拒绝向其实施某行为的外部压力妥协”等等。(Talmy 2000: 441)Sweetser (1990/2002)认为,认识情态是道义情态的隐喻扩展,并运用力-动态理论分析了情态动词认识情态意义。不过,Sweetser在对will进行力-动态分析时遇到了麻烦,因为在她看来,“will的将来时间意义似乎不含力量或阻碍概念,而仅表示一个行动或意愿的完成路径”(Sweetser 1990/2002: 55)。

Langacker (1991/2004)在Talmy (1988)与Sweetser (1990/2002)研究的基础上又进了一步。虽然他既未对情态进行明确的界定,也没有试图对每一个情态动词的所有意义与用法进行描写,但是从下面的讨论中我们可以看到,认知语法的情态观为解决上述情态难题指出了一条切实可行的途径。

3. 认知语法情态观的特征评析

3.1 动态演变模型(Dynamic Evolutionary Model)

Langacker (1991/2004: 275-281; 2008: 306-309)提出的“动态演变模型”(见下图(a))代表了认知语法情态观的核心内容。该理想化认知模型主要由“精细化认识模型”(elaborated epistemic model)(见下图(b))、“结构性世界模型”(structured world model)以及“力-动态”概念三大部分组成,具有力-动态性、非现实性与统一性三大特征。

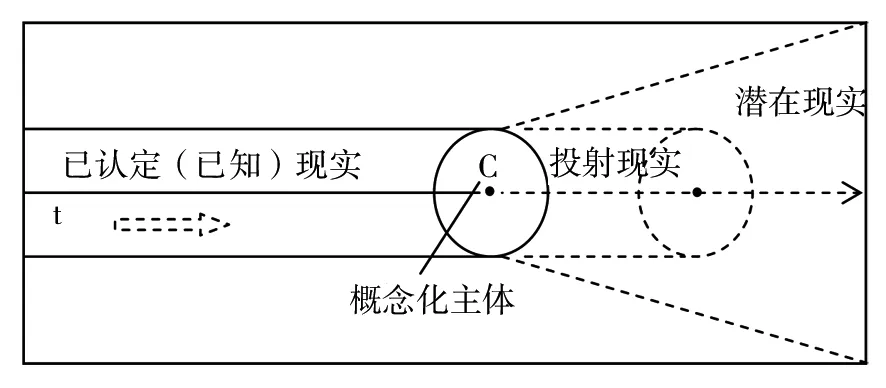

图(a) 动态演变模型

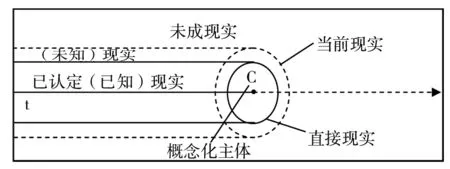

图(b) 精细化认识模型

3.2 力-动态性

如上页图(b)“精细化认识模型”(Langacker 1991/2004: 244; 2008: 301)所示,现实不是静止的,而是随时间(t)的延伸不断地从“当前现实”(current reality)向未来扩展,又不断地成为过去。现实指(世界上)所发生事件的历史,包含“未知现实”(unknown reality)和“已认定(已知)现实”(conceived (known) reality),而“当前现实”指新增事件发生的区域。“已认定(已知)现实”指被概念主体(c)认定为真实的事件,而“直接现实”(immediate reality)则指“当前现实”中被认定为真实的那一部分。鉴于我们每一个人对现实的了解都具有局限性,那些没有被概念化主体(即说话人)认定为真实的“当前现实”部分,被称为“未知现实”。

“现实”的演变涉及“世界结构”与“力量”概念。根据“结构性世界模型”,“世界由特定方式构成。一些类型的事件不符合世界的结构,根本不可能发生。一些事件虽然与世界结构不冲突,但并不轻易发生。还有一些事件直接体现了世界的结构,只要遇到合适条件就会发生,因而具有规律性与可预测性”(Langacker 1991/2004: 264)。上页图(a)清楚地揭示了“已认定(已知)现实”由当前状态向未来扩展的趋势:由虚线箭头表示的“演变冲力”(evolutionary momentum)指推动“已认定现实”沿特定路径前行的动力。“潜在现实”(potential reality)指“已认定现实”未来演变中那些未被排除的演变路径。“投射现实”(projected reality)则表示“已认定现实”很可能遵循的演变路径,如果没有无法预见的外力干涉,该路径不会改变。

3.3 非现实性

Langacker将“非现实”(irreality)界定为“已知现实”之外的所有区域,并且特别说明:“一个情境隶属于‘现实’或‘非现实’区域并不是依照世界演变的方式而定,而是取决于概念化主体是否知道或认定该情境是世界演变顺序中的一部分”(1991/2004: 243)。因此,认知语法界定的非现实范畴是指涵盖所有未被说话人认定为真实事件的区域。如上页图(a)与(b)所示,“非现实”包括“未知现实”与“未成现实”(non-reality)两大部分。“未成现实”指没有发生的事件的区域,而“未知现实”指已发生,但不为说话人所知或说话人对其真实性尚未认定事件的区域。

“未成现实”在时间取向上有将来、现在与过去之分。将来取向的“未成现实”又分为“投射现实”与“潜在现实”两种类型。“投射现实”表示事件一定会发生,如:This election will be very close. (Langacker 2008: 307)“潜在现实”表示事件也许会发生,如:This election may be very close. (Langacker 2008: 307) Langacker没有具体描述现在与过去取向的“未成现实”,但是我们认为其广阔的语义域至少可以包含情态动词的“反事实”(counterfactual)意义,例如:说话人假设的当前情境是非真实的(如(1a)与(2a)),或者假设的过去情境是非真实的(如(1b)与(2b))。

(1)a. This picture could be a Chagall, but is in fact a Braque.

b. You could have told me.

(Palmer 1990: 186; 187)

(2)a. If I liked idleness, I wouldn’t be here now.

b. If you had asked him, he would have come.

(Palmer 1990: 174; 180)

“未知现实”在时间取向上有现在与过去区分。就“当前未知现实”(即除去“直接现实”的“当前现实”部分)而言,如果说话人根据“直接现实”中的证据推断一个当前的事件一定是真,那么情态动词will与must将该事件置于“当前现实”中的“投射现实”语义域,如:They will/must be home now—they left three hours ago. (Langacker 2008: 308)如果说话人推断该事件可能是真,那么情态动词may将该事件置于“当前现实”中的“潜在现实”语义域,如:They may be home now. (Langacker 2008: 308)

“过去未知现实”可分为两种情况。第一种情况指说话人当前对一个过去事件的判断,如:John may have run four miles yesterday. (Palmer 1990: 35)第二种情况指判断和事件都发生在过去,如:Ali could defeat anyone he fought with when he was twenty-five. (Perkins 1983: 68)说话人在回忆他某一特定“过去现实”中做过的一个判断。说话人也可以是转述别人在某一特定“过去现实”中的一个判断,如:The painters claimed that they would finish the job next week. (Langacker 2008: 308)可以想象,当这一特定的“过去现实”在现实演变的顺序中处于“当前现实”的时刻,前一句的说话人与后一句的实际说话人说出的应该分别是can与will。

3.4 统一性

Langacker用“动态演变模型”对英语情态动词的认识情态意义进行了统一的描写。从上一节的讨论中可以看到,将来取向的will和may的标示过程分别位于“未成现实”中的“投射”与“潜在”语义域,而现在取向的will/must和may的标示过程分别位于“未知现实”中的“投射”与“潜在”语义域。Langacker (2008:307)认为,“must的认识情态用法仅限于现在时间取向,它的将来取向用法表示根(即道义)情态意义”。Langacker的说法或许过于绝对,因为must的确有表示推论将来的认识情态的例子,如:Computer interviewing and rudimentary computer diagnosis must eventually lead to computer decision-making. (Sinclair 1999: 279)不过must的将来取向认识情态用法十分少见,只能算是一种边缘用法。Langacker (1991/2004: 278; 2008: 307)还认为,“can 倾向于表示根情态,认识情态只是can的边缘用法,如:It can still rain.”边缘用法的must与can分别将标示过程定位于“(将来)未成现实”中的“投射”与“潜在”语义域。至于can与may在“潜在现实”以及must与will在“投射现实”中的语义区分,我们将在下一节展开讨论。

“动态演变模型”对情态动词过去形式(might、could、would和should)的统一解释只需涉及一个与“言语场景”(即“直接现实”)具有一定距离的“参照点”概念。Langacker (1991/2004: 278)以might为例做了相关解释:如果might表示转述一个过去的判断,如:She said she might finish yesterday,参照点指时间上的距离,might所标示过程的起点位于由过去某一说话时刻确立的“替代场景”。如果might表示比may更不确定的可能意义,如:she might accept our offer,参照点指认识上的距离,might所标示过程的起点距离may的起点“直接现实”尚有一定距离。如果might表示一种假设或“反事实”意义,如:If you weren’t so stupid, you might learn something。参照点指思维空间上的距离,这时, might所标示过程以及if从句中weren’t的过去时态语素所标示的过程都位于“当前未成现实”语义域,与“直接现实”中已认定的真实情境形成对比。

认识情态与根情态两种都具有力-动态特征。两者的区分仅表现为力量存在方式上的不同。根情态表达的力量直接影响事件的发生,而认识情态表达的力量存在于说话人推断自己对现实的概念沿特定路径演变的力-动态体验之中。(Langacker 2008: 306)因此根情态同样适合“动态演变模型”。例如:must表示促使事件发生的强影响力,其标示过程相应地也位于“投射现实”,should的标示过程离“投射现实”尚有些许距离,表示说话人对事件将会发生的预测不如must那么自信(认识情态),而对事件发生的影响力也不如must那么强(道义情态)。

4. 认知语法情态观的现实意义

4.1 对情态动词量值区分与转化的解释力

英语语法界对于will与must的肯定性孰高孰低的问题一直存在争议。美国学者Marianne Celce-Murcia和Diane Larsen-Freeman认为will比must的肯定性更高。(张月祥1986)Azar (1989/1997: 98; 89)更是明确指出:will在句子Kay will do well on the test中的肯定程度为100%,而must表示的肯定程度只达到95%。然而这一观点并不符合下面句子反映出的语言事实,因为下面(3a)中must的不恰当性恰恰在于其肯定程度比will更高,而(3b)中will的不恰当性却又在于其肯定程度要比must低:

(3)a. They {will/*must} quite possibly be there by now.

b. Since you saw it with your own eyes, it {must/*will} exist.

(Langacker 1991/2004: 280)

英国学者R. A. Close(张月祥1986)和Palmer(2001: 25)认为must 的肯定程度比will更高,国内学者章振邦等(1999: 314)也持这一观点。然而这似乎又与下面句子反映出的语言事实不符,因为下面这两个语义几乎相同的句子表明,(4a)中will的肯定程度几乎与肯定性高于(4b)中must的直白陈述相当。

(4)a. Oil will float on water.

b. Oil floats on water.

(Palmer 1974: 112)

在系统功能语法(Halliday 1994/2000)划分的三级情态量值等级中,must与will被分别定在高与中两个不同的级别中。然而这却与句子That will be the milkman和That must be the milkman(Thompson 1996/2000: 60)反映的语言事实不符,因为这两个含义几乎相同的句子表明,will与must的情态量值应在同一水平上。

面对如此复杂多变的语义现象,不管是传统语法,还是系统功能语法,或者是基于关联理论的情态单义观都无法提供令人信服的解释。然而认知语法在这一方面表现出与众不同的优势。按照Langacker的分析,must与will都将标示过程设置在“投射现实”,但是must离“直接现实”的距离更近,强调了证实的不可避免性,而will则暗示“对现实的认知仍有扩展的空间,因而仍存在新信息改变预测的可能性”(Langacker 1991/2004: 279-280)。这不仅为上述will与must属于相同的量值级别但在肯定程度上仍存在差异的语言现象提供了理论依据,又指出了will所谓100%的肯定性的不恰当之处。

上述(4a)与(4b)都不表示一个已经发生的具体事件,而是指具有属性或泛时特征的一类事件。根据认知语法的“结构性世界模型”(Langacker 1991/2004: 264-265; 280-281),这一事件类型构成了一个更高层次(包含较低层次过程在内)的未完成过程,该过程代表这一类事件的正常进程,在特定时间跨度内具有稳定与可预测性,因而该事件类型中任何一个事件实例在恰当条件下都会发生。于是该事件类型成为了世界结构的一部分。Langacker (1991/2004: 280-281)指明了(4a)与(4b)之间的语义差异:现在时态以写实的方式对这类事件与世界结构的部分与整体关系进行静态描写,突显了该未完成过程中与说话时刻重合的那一部分,而will以预测的方式描画出这一关系的力-动态含义,强调了“结构性世界模型”的力-动态层面。换言之,(4b)中的现在时态语素(及零情态动词)将句子所描述事件置于“直接现实”,说话人认定了事件的真实性,而(4a)中的will则将这一事件置于“投射现实”,理论上并未完全排除无法预料的外力(如高科技手段)改变事件正常进程的可能性。显然,(4b)表示的直白陈述的肯定度更高。虽然(4a)中的will也是将标示过程设置在“投射现实”,但是与投射起点位于“直接现实”的将来取向will以及现在取向will/must都不一样,因为(4a)中will除了涉及将来与当前事件外,还涉及到“已知现实”,即包含了发生在过去的事件。按照Langacker (1991/2004: 281)的观点分析,(4a)中will的投射起点在时间与现实性上都未固定,这样由will表示的力-动态关系便被抽象成世界结构的一个方面。此时(4a)中will与(4b)中的现在时态表示的一类事件的“属性”意义十分接近,具有客观事实性。因此(4a)中的will要比通常表示“非现实”意义的will/must离肯定程度更高的(4b)更近。

认知语法的情态观也能解答情态动词can与may的肯定性强弱问题。Leech(1977/1983: 96)认为,“句子The pound can be devalued仅仅是假设一种理论上的可能,而句子The pound may be devalued却表示事件真的有可能发生,对于关注英镑币值稳定的人来说,后句比前句更能引起他们的担忧,因此may比can更为有力”。我们曾质疑Leech的观点,因为我们的研究表明,can表示的可能性往往有客观事实为依据,而may表示的可能性往往暗示一种缺乏事实证据的不确定性,因此在表示缺乏事实证据的主观推测场合,使用may十分恰当,can却因过于肯定而不被接受(张楚楚 1991),如:People {may/*can} live on the moon next century。从上述两个有关英镑贬值的句子的比较中我们还可以看到,can表示的意义具有泛时性,任何时候都可以说这句话,而may只针对某个具体事件,只有在产生金融危机时才会说这句话。我们认为,正是因为所指事件在性质上的抽象与具体两个不同层面上的区分才使得may比can显得更加有力。然而,may含义中固有的主观与不确定的因素依然存在,因为如果结果表明英镑并没有贬值,The pound may be devalued一句仍然成立。同样,can含义中具有的客观与肯定成分也没有消失,因为如果现实中从未出现过英镑贬值的现象,The pound can be devalued一句就不能成立。

有时,can也可以用来指某一正在发生的具体事件,这时can表示的肯定度更高。例如:

(5)a. I can see the moon.

b. I see the moon.

(Palmer 1990: 86)

Perkins (1983: 40)认为,(5a)中can表示的肯定程度与must表示的“必然性”相当,但不能解释为什么must用在同样场合反而不恰当,如:* I must see the moon。Palmer (1974: 117)认为,(5a)中的can see实际上与(5b)中实义动词see表示的肯定程度相当,并将其归因于can的非情态用法。按照认知语法的情态观,以上两种说法都不正确,因为must所标示过程位于“(当前)未知现实”中的“投射现实”语义域,虽然对于事件真实性的认定已毫无悬念,但毕竟还有验证的一步尚未迈出,而(5b)中零情态动词与现在时态将所标示的过程定位于“当前现实”中的“直接现实”语义域,表明事件的真实性已得到确认。然而,(5a)中can表示说话人正在用亲眼所见来证明一个事实,显然不属于“(当前)未知现实”中“投射”区域,但是也不应属于“直接现实”,因为认定尚处在进行之中,即验证的一步虽已迈出,但尚未在“直接现实”的彼岸落地。

Langacker没有描述(5a)中can所标示过程的具体位置,我们却可以运用他的理论将其置于“当前未知现实”中的“投射现实”与“直接现实”之间区域,成为“当前现实”面向“直接现实”的端点。我们称这一区域为“(当前)非已知现实”(张楚楚 2007: 62)。三者的语义区分表现为:“当前(未知)现实”中的“投射现实”表示事件已经发生,其真实性尚有待认定,但认定已不可避免;“(当前)非已知现实”表示事件正在发生且认定正处在进行之中;而“直接现实”则表示认定业已完成。“动态演变模型”的力-动态性,即“已认定现实”在“演变冲力”的影响下,随着时间(t)的延伸不断地从“直接现实”向未来(即非现实)发展,同时又不断地成为“已认定现实”的动态演变特征,使我们完全有理由做出这一区分。

4.2 在情态动词单义概括上的优势

长期以来,学者们在描写情态动词的基本意义的研究路上一直走得磕磕绊绊。面对情态动词复杂多变的语义现象,他们的描写或过于宽泛,难以区分情态动词彼此之间以及与其他情态表达形式之间的语义差异,或者过于模糊使得单义描写本身的价值大打折扣,或者过于晦涩,令人费解,或者束手无策,不得不承认失败。然而,认知语法的“动态演变模型”以其独特的完形特质,简单明了地揭示了情态动词的基本特征。以意义变化多、概括难度大的will为例。“动态演变模型”将will的基本意义描述为位于“投射现实” 语义域,即如果没有不可预见的强外力介入,现实会在演变冲力的推动下朝着事件终会发生的路径上运行。(Langacker 1991/2004: 278)至于will表示的各种不同意义则可从识解方式、演变冲力的明晰度、投射起点等其他维度加以区分。例如在当will表示“愿意”意义时,如在Jim won’t let anyone near him(Perkins 1983: 43)中,will标示过程的射体(即句子主语)依然是推动界标过程的力源,力源处于舞台上,这是一种相对客观的识解方式。当will表示“命令”意义时,如:You will do as you’re told (Perkins 1983: 43),力源不是射体,而是退居舞台下的说话人,这是主观识解。当will表示将来取向的“预测” 意义时,如:He’ll be on holiday tomorrow (Palmer 1990: 163),促使事件发生的力源是一种虚化的演变冲力。当will表示现在取向的“预测”意义时,如:He’ll be on holiday now(Palmer 1990: 163),其演变冲力变得更加抽象,因为它所涉及的“不再是现实的演变,而是说话人对现实概念的演变”(Langacker 1991/2004: 275),即说话人预测的不再是事件的发生,而是自己对事件发生的认识将会被证实。这是一种更加主观的识解方式,因为此时“现实的演变冲力成为了说话人概念中的一部分”(Langacker 1991/2004: 275)。当will表示现在的“习惯”意义时,如:she’ll sit there for hours doing nothing (Palmer 1974: 111),与will的泛时性意义一样,will标示过程的参照点,也没有固定,但因为“参照点是投射标示过程的起点,因此不管它先前的事件发生在何时,促使该过程发生的演变冲力总是现在取向”(Langacker 1991/2004: 281)。我们发现,Ehrman (1966)在定义will的“意愿”以及Sweetser (1990/2002)定义will将来意义时遇到的麻烦都被认知语法的“动态演变模型”一一化解。

认知语法情态观还能轻易破解区分情态动词与非情态动词情态表达式表示相似意义时的语义差异的难题(如must与have to以及should与be supposed to等)。Langacker (1991/2004: 271)认为,情态动词与非情态动词情态表达式突显的对象有所不同。前者突显的是力量所推动的过程,而后者突显的是力量关系。按照认知语法的情态观我们可以做以下分析:情态动词作为“入场述义成分”(grounding predications),将其所突显的由力量推动的过程设置于“非现实”区域(即“未成现实”或“未知现实”),而非情态动词情态表达式中的零情态动词与时态语素将其所突显的力量关系定位于“已认定现实”,例如:句子She had to attract his attention somehow (Coates 1983: 57)中had to 表达了一种过去存在的客观“必要性”。这两种互补式的识解方式可以表达出复杂的矛盾意义:非情态动词情态表达式可以以写实的方式描述一个非现实性事件,描述中涉及现实性,如:John’s supposed to go (Halliday 1994/2000: 358)。相反,情态动词也可以以非写实的方式描述一个现实性事件,描述中涉及非现实性,如:This time we found the road we should have come on (Coates 1983: 65)。

4.3 对情态范畴界定的启示

情态的复杂性使得学者们对情态范畴的界定众说纷纭、莫衷一是。一方面,情态与时态、语气、评价、言据性等其他语言范畴的关系纠缠不清。例如:情态的主要表达手段情态动词也可以充当评价、将来时间以及推导型言据意义的表达方式。反过来,语言中许多评价性词汇、一些言据性与时态标记形式、欧洲一些语言中的虚拟语气以及美洲土著语与巴布亚新几内亚语中的非现实语气也都可以表达情态意义。另一方面,一些学者对情态的界定也都无法将情态与这些相关的语言范畴区分开来,如Lewis (1946)和Fillmore (1968)等学者提出的情态指句子的非命题成分,Rescher (1968)提出的情态指对命题的限制成分以及Lyons (1977)和Palmer (1986)等学者提出的衡量情态的主观性标准等。于是,一些学者认为,情态没有内部统一的意义,也不可能对情态的意念领域及其语法化了的部分做出成功的界定,大家只能在自己理解的情态范畴内从事研究。(徐晶凝 2008: 18-19)然而,这种各自为政的研究局面使得情态的范畴变得越来越宽,最终使情态研究陷入到一个什么都是情态、结果什么都不是情态的怪圈之中。例如,俄罗斯当代语义学派就认为,客观情态是语言中每一个句子都具有的意义,(张家骅等 2003: 509)实际上否定了传统研究中广泛认可的情态与非情态的对立。

面对如此纷繁复杂的混乱局面,认知语法以简驭繁,将情态动词表示的意义统一表述为:“说话人没有认定其标示过程的真实性”,而将零情态动词表示的意义统一表述为:“说话人认定了其标示过程的真实性”(Langacker 1991/2004: 245; 2008: 302)。受这一观点的启发,我们认为,可以在情态的主观性标准上增加一个非现实性衡量维度,将情态界定在主观与非现实语义范畴(即学界广泛认可的情态的核心部分)与现在或过去时态标示的现实意义构成一个情态与非情态的对立统一的连续体。位于两者之间区域的是由情态词或非情态词表示的兼具情态与非情态双重属性的混合或矛盾意义。这样,情态与其他相关语言范畴虽有部分融合,但又都具有各自的独立性。例如,直陈(或现实)语气与虚拟(或非现实)语气、现在(或过去)与将来时态、视觉型与推导型言据意义、评价中的单言与多言介入均可以依据现实与非现实概念分别归属于非情态与情态范畴。我们认为,用一个统一的界定标准将情态与其他语言范畴区分开来,要比学者们各执一词、各行其是、将情态与其他范畴混淆在一起更有利于情态的深入研究。

5. 结语

由于认知语法既没有对情态的范畴进行明确的界定,也没有提供情态表达系统的整体构架,所以其情态观点一直未引起学界的重视。Lampert & Lampert (2000)甚至认为情态不是一个有认知理据的范畴。然而,我们的研究表明,认知语法的“动态演变模型”不仅能成功揭示情态动词的基本特征,而且对于一些令学者们棘手的情态问题(如情态动词的单义描写、情态动词量值的转化现象、情态动词与非情态动词语义交融时的语义差异等)都具有独到的解释力,尤为重要的是,它还对统一情态范畴、促进情态研究的健康发展具有更加深远的启示意义。

Azar, B. S. 1989/1997.UnderstandingandUsingEnglishGrammar[M]. Englewood Cliffs/Beijing: Simon & Schuster Company./Foreign Language Teaching and Research Press.

Coates, J. 1983.TheSemanticsoftheModalAuxiliaries[M]. London & Canberra: Croom Helm.

Ehrman, M. 1966.TheMeaningsoftheModalsinPresent-dayAmericanEnglish[M]. The Hague: Mouton.

Fillmore, C. J. 1968. The case for case[A]. E. Bach & R. Harms (eds.).UniversalsinLinguisticTheory[C]. NewYowk: Holt, Rinehart & Winston. 1-88.

Groefsema, M. 1995. Can, may, must and should: A relevance theoretic account[J].JournalofLinguistics31: 53-79.

Halliday, M. A. K. 1994/2000.AnIntroductiontoFunctionalGrammar[M]. London/Beijing: Edward Arnold Ltd./Foreign Language Teaching and Research Press.

Klinge, A. 1993. The English modal auxiliaries: From lexical semantics to utterance interpretation[J].JournalofLinguistics29: 315-357.

Lampert, G. & M. Lampert. 2000.TheConceptualStructure(s)ofModality:EssencesandIdeologies[M]. Frankfurt am Main/NewYork: Peter Lang.

Langacker, R. W. 1991/2004.FoundationsofCognitiveGrammer:DescriptiveApplication(Vol.2)[M]. Stanford/Beijing: Standford University Press./Peking University Press.

Langacker, R. W. 2008.CognitiveGrammar:ABasicIntroduction[M]. Oxford: Oxford University Press.

Leech, G. N. 1977/1983.MeaningandtheEnglishVerb[M]. Harlow/Shanghai: Longman Group Limited./Shanghai Foreign Language Education Press.

Lewis, C. I. 1946.AnAnalysisofKnowledgeandEvaluation[M]. La Salle: Open Court.

Lyons, J. 1977.Semantics(Vol.2)[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Palmer, F. R. 1974.TheEnglishVerb[M]. London: Longman.

Palmer, F. R. 1986.MoodandModality[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Palmer, F. R. 1990.ModalityandtheEnglishModals[M]. London & New York: Longman.

Palmer, F. R. 2001.MoodandModality[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Perkins, M. R. 1983.ModalExpressionsinEnglish[M]. Norwood: Ablex Publishing Corporation.

Rescher, N. 1968.TopicsinPhilosophicalLogic[M]. Dordrecht: Reidel.

Sinclair, J. I. 1999.CollinsCobuildEnglishGrammar[M]. Beijing: The Commercial Press.

Sweetser, E. 1990/2002.FromEtymologytoPragmatics[M]. Cambridge/Beijing: Cambridge University Press./Peking University Press.

Talmy, L. 1988. Force Dynamics in language and thought[J].CognitiveScience12: 49-100.

Talmy, L. 2000.TowardaCognitiveSemantics(Vol.1) [M]. Cambridge/MA: The MIT Press.

Thompson, G. 1996/2000.IntroducingFunctionalGrammar[M]. London/Beijing: Edward Arnold Ltd./Foreign Language Teaching and Research Press.

徐晶凝. 2008. 现代汉语话语情态研究[M]. 北京: 昆仑出版社.

张楚楚. 1991. Can和May“可能”意义的比较[J]. 外国语(1): 50-60.

张楚楚. 2007. 论英语情态动词动力情态的主观性[J]. 山东外语教学(2): 58-66.

张家骅等. 2003. 俄罗斯当代语义学[M]. 北京: 商务印书馆.

张月祥. 1986. 英语情态助动词的推测性用法[J]. 外国语(5): 9-19.

章振邦等. 1999. 新编英语语法教程[M]. 上海: 上海外语教育出版社.