塔河油田碳酸盐岩油藏高产井水锥探讨

苏鹏,陈东波,徐刚

(中石化西北油田分公司工程技术研究院,新疆 乌鲁木齐 830011)

塔河油田位于塔里木盆地沙雅隆起阿克库勒凸起西南部斜坡,是一个以奥陶系碳酸盐岩储层为主力油层的大型油田,油藏油水关系极其复杂,局部存在封存水,同时底部存在活跃的强底水,油藏自滚动开发以来,油井早期即见水,区块含水上升快。塔河油田15年的开发历程表明,高产油井一直是油田生产的主力,高产油井无水采油量占累产油量的一半,如何高效开发未见水高产井,成为油田开发生产管理的紧迫任务之一。下面,笔者从理论上对底水锥进的机理进行论述,然后利用已有的高产井资料对见水前的异常信号进行了研究,并对油井见水的影响因素进行了分析。

1 底水锥进机理

底水锥进发生在倾角不大,油水接触面很大的平缓地层中[1-3],由于油、水比重不同,在油藏开采以前,水位于下部,油位于上部。由于油、水密度差影响,采油时,油水接触面会发生变形并形成 “小丘”,称这个小丘为 “底水锥”。底水向上锥进主要是由于油井生产时产生的压力降所致,即在开采过程中油层下部形成了方向近于垂直的压力梯度,油井周围形成 “压降漏斗”,这样就使得底水向上运动。随着生产开发继续,油水界面到锥顶的高度就不断升高。当油井生产形成压力降大于油水密度差引起的重力差时锥进发生,即满足:

时,油井发生水锥[4]。式中,ρo、ρw分别为油、水密度,kg/m3;g 为重力加速度,m/s2;hc为避水高度,m;Pwo为油水界面处压力,MPa;Pwf为开采时井底流压,MPa。通过对油井见水机理的研究发现,底水锥进是个缓慢的过程,由于塔河油田碳酸盐岩油藏的主要储集体类型为溶洞型和裂缝-孔洞型。对于溶洞型底水锥进它主要分为原始状态、成锥期、托锥期、突破期这4个时期;对于裂缝孔洞型底水窜进主要分为初期弹性期、底水上侵期、单孔见水期、多孔见水期等4个时期。

2 见水前异常信号研究

2.1 压力、产液的异常波动

油井见水前即在托锥后期或底水上侵后期,驱替能量会由弹性能过渡到水驱阶段。由于水侵补充了井底能量,在相对稳定的工作制度下生产指标信号上会有流压、油压、套压或产量的异常反映,最容易发现的是油压、产量异常波动信号[5](大部分表现为压力上升、产液上升)。

经过对已见水高产井的统计表明,出现信号异常的时间主要分布在半年内,半年后油井见水。如T803(K)井在4月油压、套压、产液突然上升,出现信号异常,日产液由113t上升至136t,油压由7.4MPa上升至8.4MPa,套压由7.4MPa上升至8.2MPa,6mon后油井见水。

通过对塔河油田高产井的统计表明,大部分井在见水前生产信号异常,最突出的表现在:一是水锥突破前会有油压下降趋势发生变缓 (底水驱动的反映);二是突破节点前出现小幅度上扬 (多为0.1~0.2MPa,一般小于0.5MPa);三是水锥突破前油井会由不含水到零星含水,或者由零星含水到连续含水,部分井也伴有产量上升、套压上升现象。

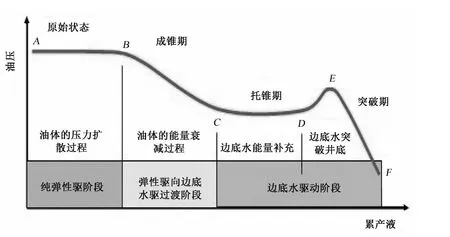

2.2 油压与累产液关系

分析油压与累产液的关系 (见图1)发现,塔河油田碳酸盐岩油藏底水锥进过程中油压变化主要分为4个过程[5]:①AB段。即未开发时期,表现的是油藏压力扩散到油体边界前的压力变化特征,此阶段的长短反应的是油体的大小。②BC段。即成锥期,反映的是油藏压力扩散至油体边界后,边底水的能量尚未充分补充的阶段,油压缓慢下降,BC段的斜率反映的是油体能量的衰竭速度,BC段的长短表现的是边底水的补充速度。③CD段。反映的是边底水能量已开始补充的托锥期;CD段的长短反映的是底水能量大小。④E点。反映的是底水突破井底附近时油压的波动,是见水前明显的异常反映,但一般油压变化幅度很小 (<0.5MPa),部分井见水前没有这段异常反映。该阶段油井由不含水到零星含水,或者由零星含水到连续含水。

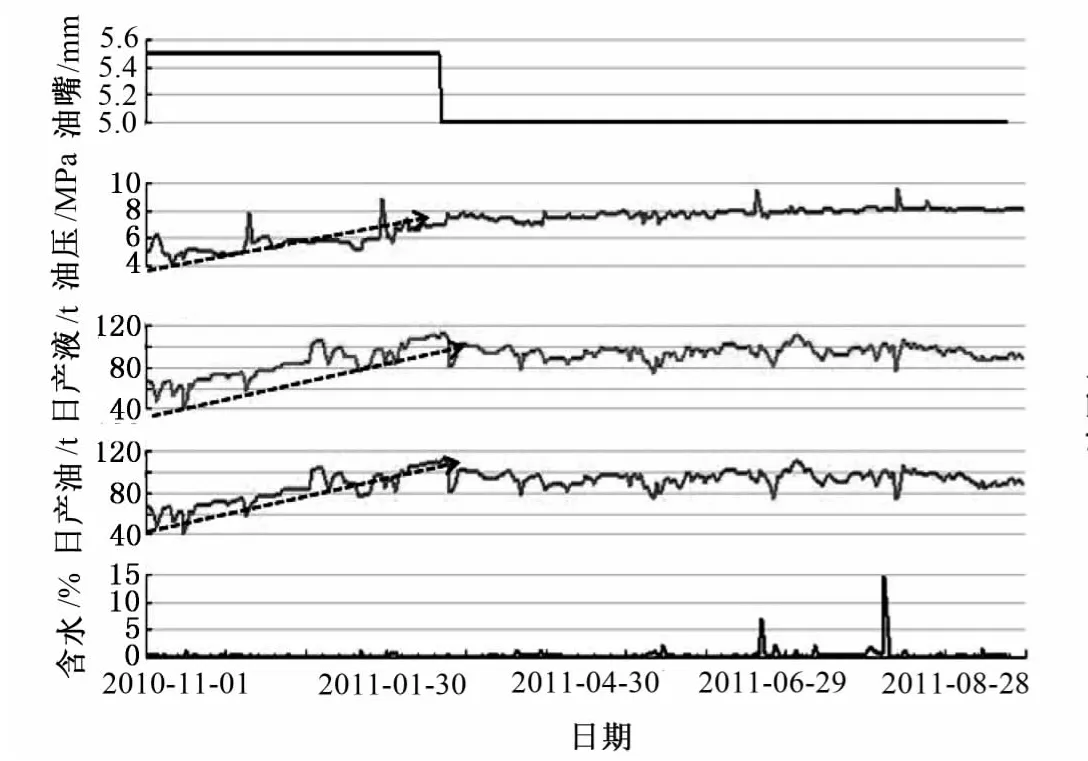

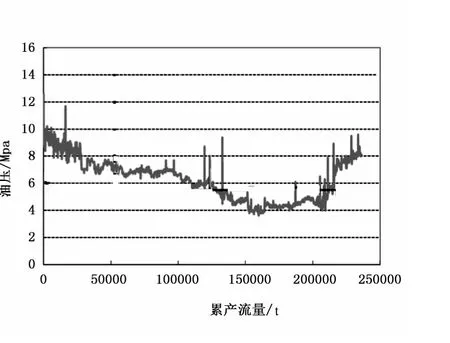

以8区S91单元中T817(K)高产井在2011年9月中旬的一次水锥异常信号为例进行说明。该井在工作制度不变的情况下,2010年11月底油压、流压和产液量开始异常上升 (见图2),表明储层中水的含量增加,水侵信号明显,说明该井水淹风险较大。通过油压与累产液 (累产到2011年9月20)的关系,参考水淹机理及油压变化全模式图,可以得出该井目前处于 “托锥后期”,即将进入 “突破期”(见图3)。

图1 塔河奥陶系油藏油井压力-累产液关系图

图2 T817(K)井生产曲线

图3 T817(K)井油井压力-累产液曲线

从T817(K)井所在的S91单元底水活跃情况来看,自2010年11月底以来T817(K)井的能量明显上升,并且持续微含水。同一时期单元内TK725井含水上升明显,表明单元底水较为活跃,油水界面进一步抬升,水体能量增强,同层的T817(K)井虽构造位置较TK725高,具有一定避水高度,但随着油水界面抬升,水体能量增强,水淹风险大。通过上面动态资料、静态资料及油水关系,可以得出该井具有见水的风险,应采取缩嘴措施 (于2011年9月21日油嘴由5mm缩小到4.7mm),之后含水一直在0.19%左右,有效防止了水体突破。

3 油井见水影响因素分析

通过对塔河油田碳酸盐岩油藏暴性水淹和含水快速上升的油井进行分析,结合塔河油田缝洞型油藏的特点,将导致油井水淹的影响因素归纳为以下3类。

3.1 地质因素

地质因素包括构造断裂因素、储集体因素、油水关系因素、油井致密条件因素等[5]。①钻遇深大裂缝沟通了地层水,水锥上升快。塔河油田奥陶系油藏断裂较为发育,断裂是形成溶蚀缝洞的先决条件,同时也为水层的沟通提供了条件,故部署在断裂附近或断裂之间的井更易加快底水锥进,甚至使油井开井见水。②储油层的严重非均质为水锥形成提供便利条件。塔河油田奥陶系碳酸盐岩油藏储层大缝大洞发育,且裂缝以高角度的垂直缝为主,储层非均质性严重,同时大缝大洞发育为底水锥进创造了良好通道,水易沿高渗透带突进造成油井暴性水淹。③底水能量充足,水锥进有物质基础。如塔河11区为薄油层油藏,溶洞型储层沿断裂发育,油气富集程度低,油柱高度小,断裂沟通底水,底水沿断裂上升快。因此位于S106单元北东向断裂的S117井,钻遇溶洞见水后,油水界面便已推进到井底,含水控制不住,减小产液量生产,作用不大,含水快速上升。

3.2 工程因素

工程因素主要包括进山深度、是否酸压、固井质量等因素。①完井方式和固井质量存在问题,使水锥问题复杂化。塔河油田砂岩油藏主要采用割缝衬管完井和射孔完井,碳酸盐岩油藏主要采用裸眼完井,割缝衬管完井、裸眼完井难以控制水锥;另外部分油井固井质量有问题,易造成水窜现象。②酸压裂缝直接沟通底水,油井见水早。塔河油田部分油井酸压投产,酸压裂缝沟通底水。如T754CH井裸眼段酸压后投产即见水,表明酸压沟通底水。③进山深度越大,对水锥的影响越强。

3.3 开发因素

开发因素主要是指因为原油生产任务重而采取的强采。由于工作制度的不合理,采液速度大,使得生产压差过大,引起底水锥进,导致油井自喷期短、无水期短,含水上升快。如塔河10区TH10420X井2009-12-7将油嘴由5.5mm增大到6mm,因放嘴造成井底压力激动,油水平衡关系被破坏,底水窜井加速,43d后油井见水。

4 控水稳油措施

塔河油田碳酸盐岩缝洞型油藏含水上升规律不同于砂岩油藏,这类发育高角度裂缝的缝洞型油藏油井易暴行水淹,针对该类油藏,经过长期实践对控水稳油措施积累了一些经验[6]。目前使用的措施主要有优化工作制度、套管找堵漏、制压水锥 (缩嘴压锥、注水压锥、关井压锥),机械、化学找堵水,无效井侧钻等。

4.1 优化单井工作制度

①对单井进行产能标定时,要充分考虑单井所处岩溶构造位置、储集层发育状况、邻井生产动态、储集层改造情况等,以便得出单井当时合理产能。②对于正在生产的油井,要严格控制油嘴生产,不可频繁调整油嘴,以延长油井无水采油期,减缓水锥推进速度。③含水呈缓升型油井,以控制液量来控制含水上升速度,实现油井稳产。④含水呈台阶型上升的油井,以控制液量来延长油井平台期,实现稳产。⑤对于见水后含水快速上升的井,实行控液或间开措施,提高采油量。

4.2 套管找堵漏

油水井套管破漏绝大部分发生在水泥返高以上,发生的原因有:固井质量不好,管外水泥返高不够,未能封住水层,套管受硫化氢腐蚀和管外水的侵蚀等影响发生腐蚀性破损;套管质量存在缺陷,不能承受过高压力或井下施工措施不当而损坏破漏;在注采过程中,由于技术处理不当,忽视套管保护措施,压差过大引起油水井出沙,地层坍塌,地层结构遭破坏所发生的内外力的作用致使套管破漏。上述因素造成的套管破漏均会影响油水井正常生产。因此,要恢复油水井正常生产必须堵漏。如塔河8区S86井在2007-6-15日因套管漏而暴行水淹,产液全为水。最后通过套管找堵漏工作,含水明显下降。

4.3 制压水锥

1)缩嘴压锥技术。缩嘴压锥是针对含水上升的油井缩小工作制度,以达到降低井底生产压差、减缓水体锥进速度的目的。控制产量保证绝对不产生水锥是不现实的,但控制水锥不突破井底,以保证油井较长时间无水采油是可行的。不断缩小工作制度、多次控制压锥,延长无水采油期的做法,实践证明是正确的。如T705CH井在2011年4月底含水为10%,在五月初油嘴由3mm减小到2.5mm,后面连续5mon含水保持在0.2%左右。

2)关井压锥技术。关井压锥是针对水体能量强的井区内高含水油井实行的 “关井-开井”周期性间歇生产的生产方式。水体能量强井区的高含水低产能或无产能油井关井后,井底无生产压差,油水在重力作用下分异,水锥逐渐回落,更多的油聚集于井底;开井生产后,油井含水率下降,油井产能提高或恢复;当油井含水率上升,产能很低后,又进入下一周期的关井。关井压锥技术效果比较明显的有八区的TK850井。TK850井从2011年初就因为高含水开始关井压锥,到目前已进行了6轮次,取得了一定的效果。如2011年6月28日由于含水为98%进行了2周的关井,开井后含水率由98.17%下降到23.64%,以后一段时间含水率均在22%左右。

3)注水压锥技术。对于复合缝洞体模型,采用人工注入油田水,提高上部储集体的压力,一方面增加了地层能量,提高了油井产能;另一方面由于减少了上下复合储集体的压差,降低了下部储集体的水进入上部储集体的趋势。关井阶段,注入水在重力作用下流向上部储集体的底部位置换原油,开井产油,产液含水下降。注水压锥技术效果比较明显的是塔河8区的TK718井。TK718井自2006年9月27日以来经过了10轮次的注水压锥,每次注水压锥都取得了一定的成效。如第4轮次2009年9月7日前平均含水率为56.2%,经过注水压锥后含水率由56.2%下降到29.2%,并且出现了近一个月含水率为0%的无水产油阶段。

4.4 堵水技术

油井高含水后,首先利用产液剖面测井等手段确定出水层位,然后采用堵水方法进行封堵。堵水的目的就是在于控制产水层中水的流动和改变水驱油中水的流动方向,力图使得油井含水在一段时间内下降或稳定,以保持油田增产或稳产。常用的堵水工艺有机械堵水和化学堵水2大类。

4.5 对高含水油井水平侧钻

在相同油藏条件下,直井井筒附近存在一个较大的压降,而水平井的水平段几乎没有压降,只在水平段A端与造斜段相接点附近才有一个较大的压降。因此,水平井比直井更适合开发底水油藏,即水平井提供了一种底水油藏产量优化途径:压降最小、锥进趋势量小、采油速度和采收率最高,同时侧钻水平井避开底水锥体,效果较好。如塔河11区TK1102CH井,在高含水停机后侧钻,初期日产油47t,含水1.04%左右。

5 结论及建议

1)在边底水油藏开发过程中,底水锥进是必然的,但可以从异常信号捕捉入手,根据见水前异常信号采取一定的措施有效指导生产,延长无水采油期。

2)底水油藏开发要做到防锥和消锥相互统一,以防为主,防堵结合,综合处理。从设计到开发全方位考虑,见水后要分析其工程、地质、开发因素,根据不同的因素采取相应的控水稳油措施。

3)要切实加强油水井日常管理、分析工作,及时调整采液强度,严格控制生产参数,保持均衡开采。

[1]童宪章 .油井产状和油藏动态分析 [M].北京:石油工业出版社,1981.

[2]陈元千 .实用油气藏工程方法 [M].北京:石油大学出版社,1998.

[3]李俊健,姜汉桥,李杰,等 .水平井水淹规律影响因素的不确定性 [J].油气田地面工程,2008,27(12):1-3.

[4]姜昊罡,康红兵,吴波,等 .塔河油田水锥探讨 [J].天然气地球科学,2006,17(2):233-238.

[5]罗娟,鲁新便,巫波,等 .塔河油田缝洞型油藏高产井见水预警评价技术 [J].石油勘探与开发,2013,8(4):468-473.

[6]谭承军,吕景英,李国蓉 .塔河油田碳酸盐岩油藏产能特征与储集层类型的相关性 [J].油气地质与采收率,2001,8(3):43-45.

[7]谭承军,刘明高,李浩,等 .碳酸盐岩油藏稳油控水措施——以塔河A区油藏为例 [J].新疆石油地质,2004,10(5):509-511.