改革开放以来东北地区城市体系等级规模结构演变特征及动力机制

李晓玲,刘慈航,刘大平,张紫雯,王士君

(1.东北师范大学地理科学学院,吉林 长春 130024;2.吉林大学文学院,吉林 长春 130012;3.吉林省征地事务中心,吉林 长春 130042)

城市体系等级规模结构研究是城镇体系规划及城市规划工作的重要基础,理性地分析区域城市体系规模分布演变及动力机制对于准确预测城市人口规模,合理确定城市体系结构具有重要作用[1].中国东北地区是由辽宁、吉林、黑龙江三省和内蒙古自治区东部的赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市及兴安盟(内蒙古东部四盟市)共同构成的地域整体,是相对完整、典型的大经济区.改革开放以来,东北地区的城市体系等级规模结构发生了明显的变化.目前关于我国东北地区城市体系的研究大都是局部区域内的研究或是城市发展历史的研究[2-8],对等级规模结构的研究较少.本文以改革开放以来东北地区6个时间点市区非农业人口数据(1984年、1990年、1996年、2003年、2008年)为基础,运用地理学的一些理论模型,对区域内城市体系等级规模结构的演变特征及动力机制进行了定量和定性分析,以期对预测未来城市规模发展及老工业基地振兴提供一定的参考.

1 等级规模结构演变特征

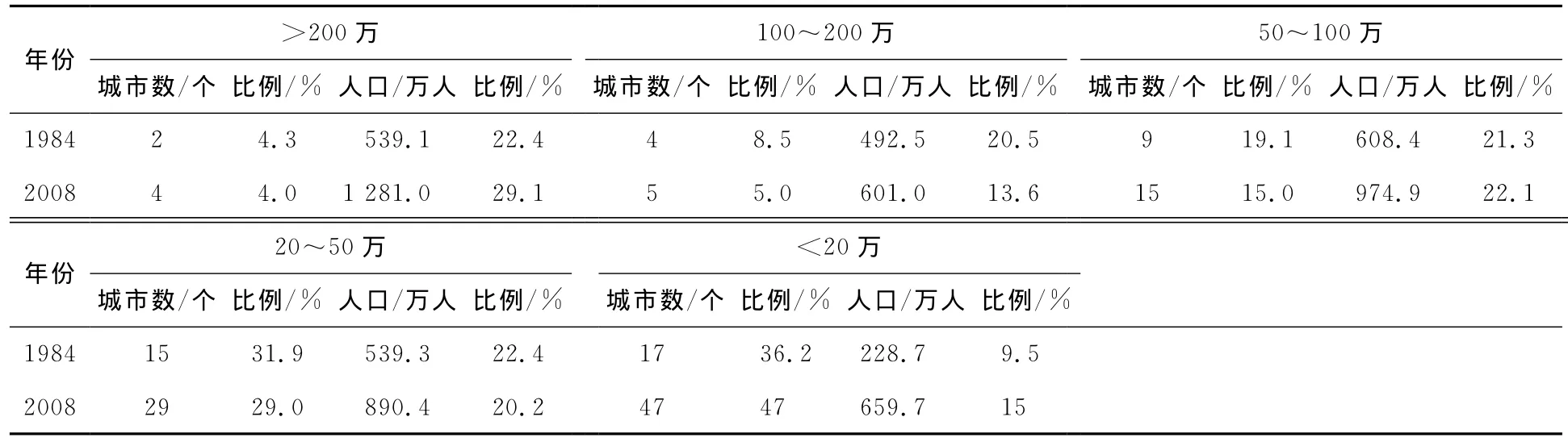

改革开放以来东北地区城市数量和规模均有增加(见表1).中小城市数量增长相比人口规模增长并不明显,小城市数量增加了30个,扩大2.76倍,人口比重则仅增加了1.58倍;中等城市数量增加了14个,增长1.93倍,而人口比重却有下降趋势.超大城市、特大城市、大城市人口规模增长较城市数量增长明显,城市数量增长了1.6倍,人口比重增长1.74倍.

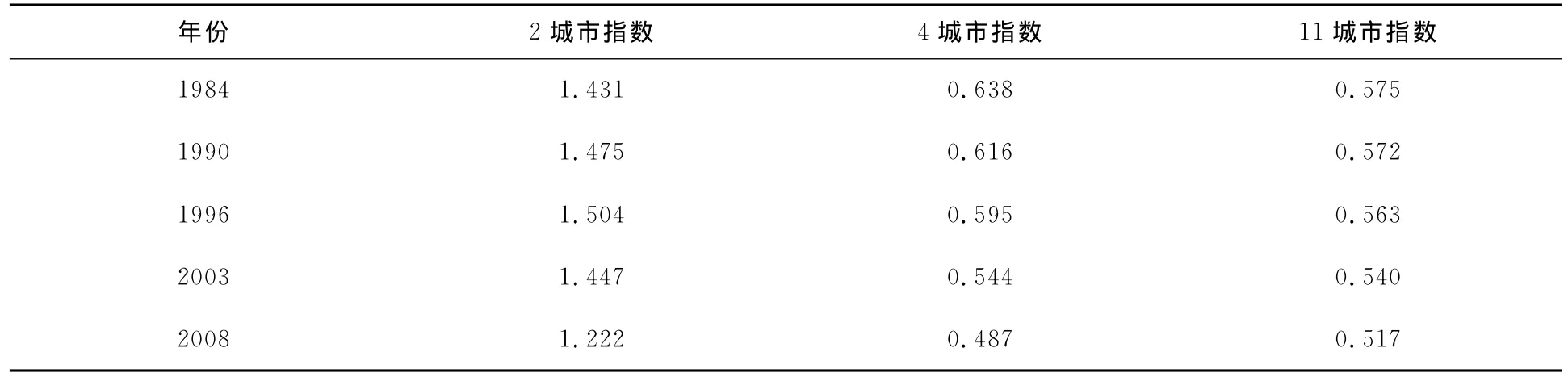

1.1 城市首位度指数变化

首位度是衡量城市规模分布状况的一种常用指标,为一国的最大城市与第二大城市人口的比值,在一定程度上代表了城市体系中城市人口在最大城市集中的程度,其公式为S=P1/P2;为了改进首位度2城市指数,后来又有人提出4城市指数和11城市指数,公式为S4=P1/(P2+P3+P4),S11=2P1/(P2+P3+…P11)[9].式中,P1为首位城市人口规模,P2~P11为第2位到第11位城市人口规模.按照位序-规模原理,所谓正常2城市指数应该是2,4城市指数和11城市指数应该是1.运用东北地区1984—2008年(由于2010年后统计年鉴上城市人口统计口径发生变化,为保证历年来数据分析结果的可比性,故数据选取至2008年)设市城市市区非农业人口数据计算得出历年来城市指数,结果见表2.由表2可见:1984—1996年以来,2城市指数处于上升阶段,从1996至今2城市指数均处于下降阶段,与1996年后我国采取“严格控制大城市规模,合理发展中等城市和小城市”的城市发展政策密切相关,使得大城市发展受到一定限制.改革开放以来2城市指数、4城市指数、11城市指数一直小于理论值,东北地区首位城市沈阳的城市人口规模仍有进一步的发展空间.

表1 改革开放以来东北地区城市数量和规模对比

表2 改革开放以来东北地区城市首位指数

1.2 城市规模基尼系数分析

城市规模基尼系数(G)用以表明城市体系中城市规模的集中分散程度,能够比较精确地比较区域内所有城市规模间的差异,取值范围通常介于0~1之间,越接近0表示城市规模分布之间差异越小,越接近1表示城市规模分布彼此差异越大,一般认为G在0.6以上表示城市规模极不平衡[9],公式为G=T/2S(n-1).式中:n为城市个数;S为整个城市体系总人口;T是城市体系中每个城市之间人口规模之差的绝对值总和.运用城市规模基尼系数计算1984—2008年城市非农业人口数据,得出历年来人口基尼指数值(见图1).结果表明:①1984—1990和1996—2003年期间东北地区人口规模之间差距变大,而2003—2008年则变小,近年来中小城市发展势头强劲,城市规模快速增长.②东北地区历年来人口规模基尼系数值均在0.4~0.6之间,并且G值近年来稳定在0.5左右,地区城市规模分布一直处于比较平衡的状态.

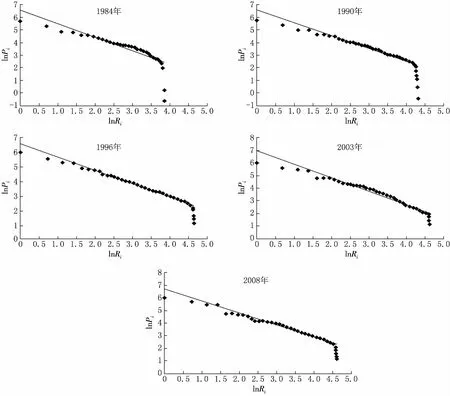

1.3 位序-规模法则检验

位序-规模法则,指一个城市的规模及其在国家或区域中所有城市人口规模排序中位序的关系与规律.现在被广泛使用的公式为Pi=P1·.式中:Pi是第i位城市的人口;P1是规模最大城市的人口;Ri是第i位城市的位序;q是常数.对公式进行对数变换,则lnPi=lnP1-将城市市区非农业人口按照从大到小的顺序进行排序,建立城市位序与规模之间双对数散点图,在散点图基础上进行回归分析(见图2、表3).由结果可见:①1984—2008年城市分布紧凑,除超大城市和一些小城市与回归趋势线之间存在明显距离外,其他各级别城市分布基本与趋势线稳合,城市体系发育均衡.②R2逐渐变大,规模对数与位序对数相关性增强,东北地区城市体系等级规模结构逐渐向合理的位序-规模结构方向转变.③b值总体呈上升趋势,地区城市规模分布总体处于分散发展状态.

图2 东北地区城市规模双对数散点图(1984—2008年)

表3 东北地区城市位序-规模回归结果

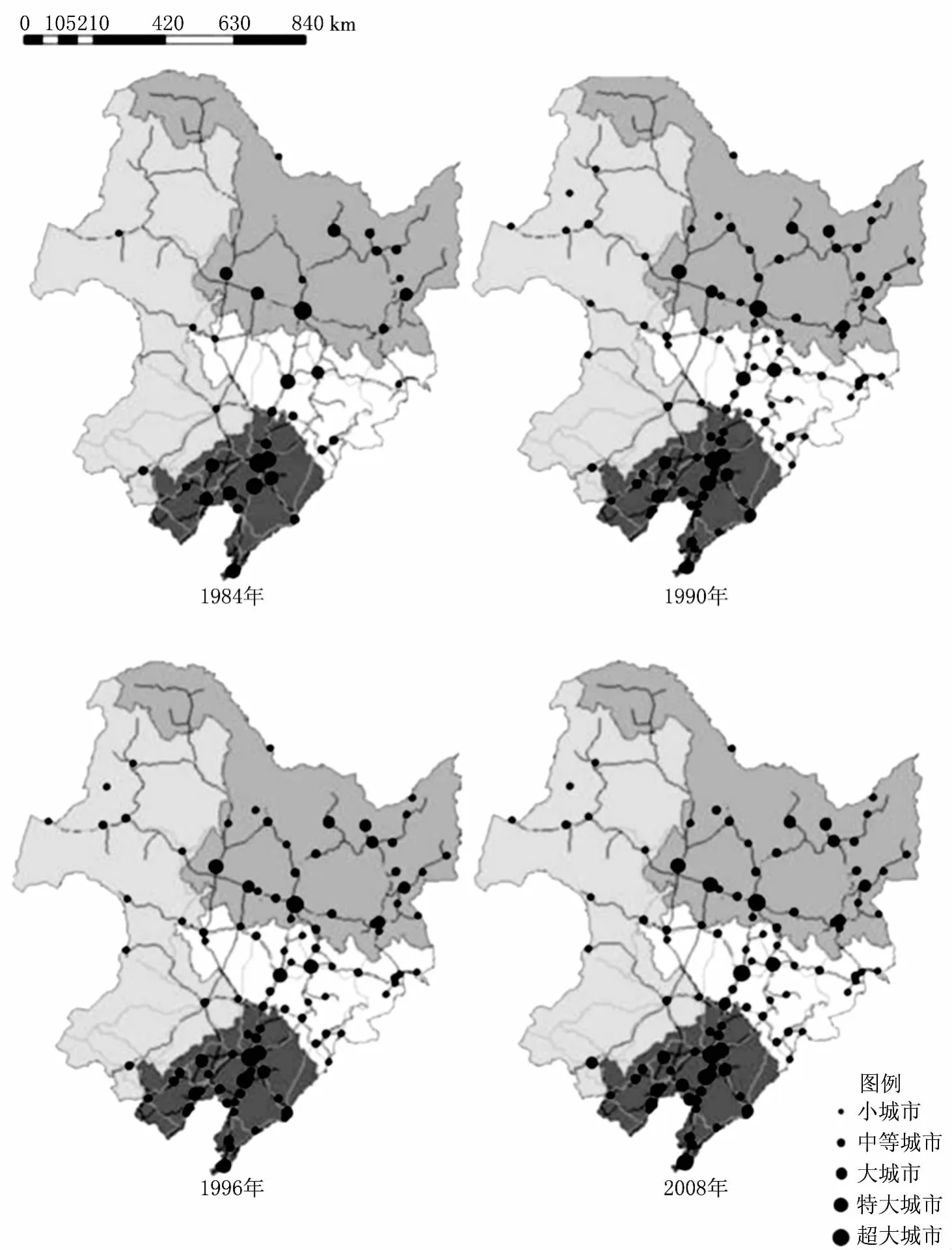

1.4 空间指向性分析

利用Arcgis9.3做出1984,1990,1996,2008年城市人口规模分布图(见图3).由图3可见:就城市空间分布而言,东北地区主要城市向哈大轴线集聚趋势明显,至2008年东北地区全部的超大城市、80%的特大城市及50%的中等城市分布在哈大轴线上;大城市主要分布在辽宁省沿海经济带和黑龙江省东北部;小城市则比较均匀地分布在整个地区内,城市规模演变空间指向性明显[10].

图3 改革开放以来东北地区等级规模结构演变

2 等级规模分布演变机制分析

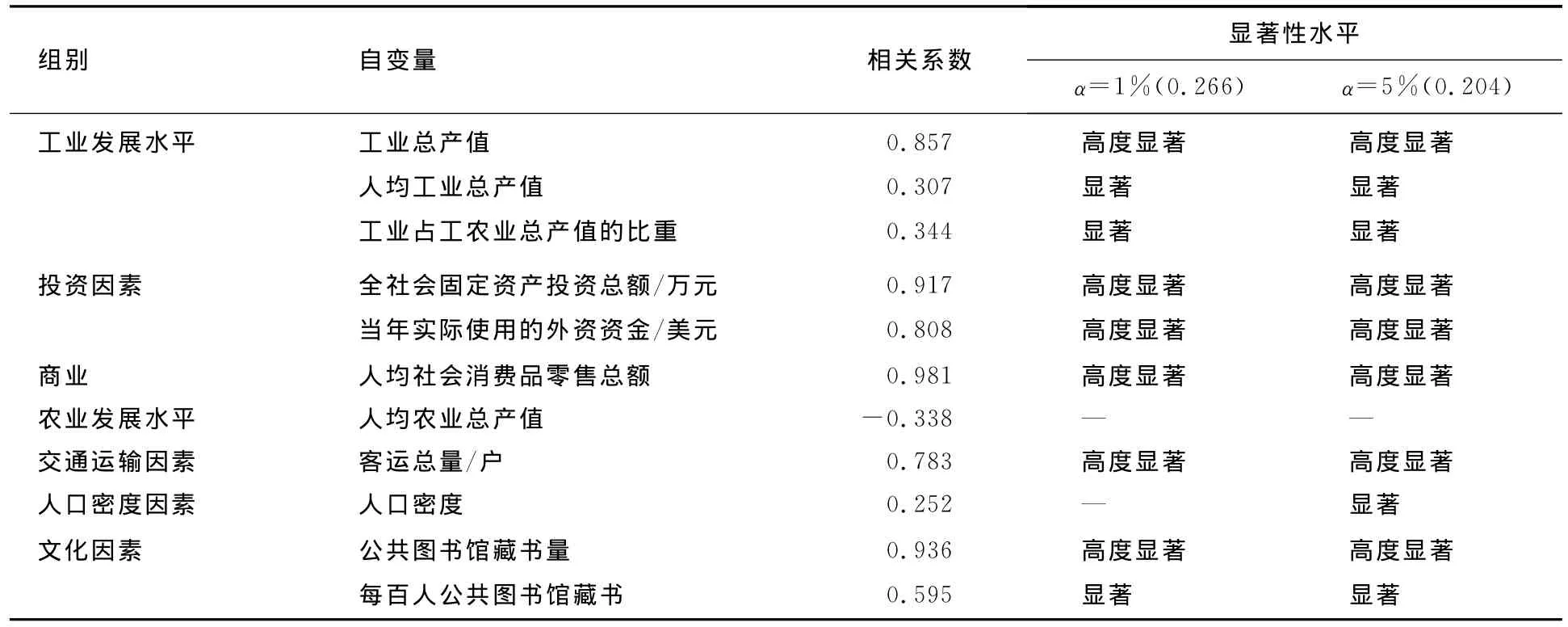

运用地区设市城市2008年7组11个变量数据分别与非农业人口数据做相关分析[11],结果见表4.从表4中筛选出5组与城市等级规模结构相关系数值较高的因素,包括经济发展水平、工业发展水平、劳动力条件、投资、商业、交通运输、文化,根据数据代表含义结合地区特有发展历史背景将影响东北地区城市体系等级规模结构的主要因素总结为经济因素、交通条件、政策因素、自然因素.

2.1 经济因素

从表4的结果可见,城市规模与代表经济发展水平的工商业发展水平和投资两组因素相关显著性很高,而与农业发展水平相关性较小.经济发展水平决定了城市化产生与发展的速度.经济因素主要包括区域经济发展阶段、原有经济基础、资金条件三项内容[12].目前东北地区城市正处于工业化发展阶段,只是各个地域具体发展阶段的层次水平与类型不同.区域发展阶段主要通过工业化发展水平得以反映,而原有的社会经济基础中以产业基础最为重要[9].城市规模发展比较快的城市,一般都具有良好的产业基础,尤其是一些工业基础较好的城市,就业拉动了人口的增长,人口增加引发了一系列的城市基础设施、社会服务设施的建立,从而促进城市用地规模的扩张.任何经济地域的发展都离不开资金保证,没有必要的资金,任何开发项目都落实不了.随着中央振兴东北老工业基地战略的实施和东北振兴概念的形成,外商投资纷纷涌向东北,东北吸引和利用外资的能力明显增强[13].近两年投向东北的外资总量虽然比不过沿海地区,但同比增幅却高于全国平均水平.外资通过引进先进的技术和设备弥补了东北生产性投资的不足,通过资本供给推动经济增长,带动东北老工业基地的技术进步和机制转换,促进产业结构的升级演进,吸引人才流入,提高整体人口规模质量.因此,把引进外资同产业结构演进及人才流入相结合,恰当地引导和调控,能更好地为东北老工业基地产业结构优化和经济增长服务,更好地为东北地区城市体系等级规模结构的优化升级服务.

表4 东北地区城镇体系与11个变量的相关系数

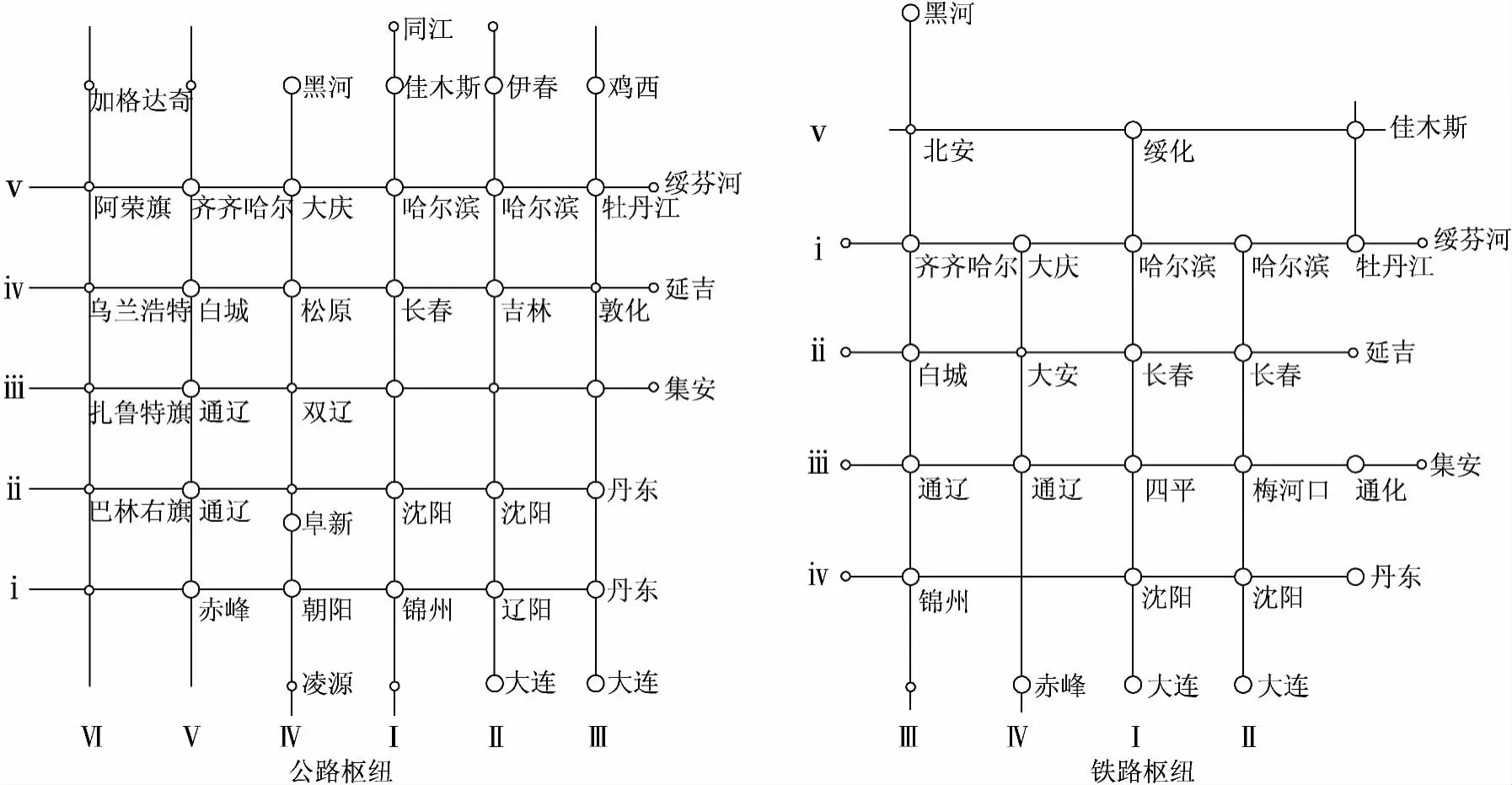

2.2 交通因素

交通条件是城市发展的必要保证,任何交通方便的地方都会出现城市[12].交通条件好的地方城市发展往往较快,交通条件不好的地方城市发展往往较慢,在东北地区城市体系等级规模结构中处于较高级别的城市大都是区域交通枢纽(见图4).如Ⅰ级城市沈阳、哈尔滨、长春、大连,它们是地区重要的航空、公路、铁路枢纽,具有便利的交通条件.首位城市沈阳有京沈高速公路和沈大高速公路两大主要交通干线,它们是贯穿辽东、辐射东北的“黄金通道”,对其经济发展有着重要的作用.交通因素不仅仅是对单体城市本身而言,整个区域交通条件好坏也决定着区域内城市之间、城市与外界之间能流、物流、信息流的交换,促使城市规模分布网络化发展.交通条件好的区域,城市与外界之间单位时间内能流、物流、信息流交换量较多,易于形成城市密集地区[14],这是东北地区超大城市、特大城市等集聚在哈达轴线上的最主要原因.

图4 东北地区公路铁路枢纽图

2.3 政策因素

东北地区城市体系发展属于自上而下的发展模式[15],国家政策因素对城市发展有很大的促进作用.新中国成立后为满足国家建设需要,东北地区依托丰富的资源优势,发展了许多资源型城市.1954年以后,沈阳、长春等一些城市被国家划分到第二类城市,主要承担一些限额以上项目,这一时期促进了东北地区一些工业城市发展.1978—1990年,国家采取控制大城市、鼓励支持中小城市发展的方针,东北地区大城市的人口规模在这一时期发展缓慢,而中小城市却得到了一定的发展.尤其是1990年国家撤县设市政策,令东北地区设市城市数量由1984年的47个增加到1996年100个,其中增加的数量大都是小城市,由低一级撤县设市发展而来.而在1996年之后,国家对大城市规模限制政策放宽,使大城市的积聚力量得以发挥,出现了超大城市、特大城市.

2.4 自然因素

东北地区城市的分散、分布与自然因素的影响密切相关,不同的自然条件造就了各具特色的城市.首先,东北地区地处平原,平原地区便于农业、工业、交通运输业发展,人口较稠密,从而利于城市的发展.其次,水资源对于城市的形成与发展同样具有深远影响,有便利水运的地方城市发展较快,如地区的港口城市大连、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛的发展,内河流经的城市哈尔滨、吉林市的发展.此外,具有一定规模矿产资源的地区依托着自身的资源优势也往往促进了一些以采掘业和加工工业为主的城市的发展,像煤炭城市、森工城市、石油城市大都是在国家资金、政策的支持下得到了优先发展.大庆的成功发展就是资源型城市的一个典型案例,大庆由一个小村庄现今已发展成为人口规模达到100万以上的大城市.正是由于自然要素对城市形成和发展提供了一种自然基础,从而对城市形成和发展的场所、范围、主要职能类型和作用程度等方面都产生了相应影响.

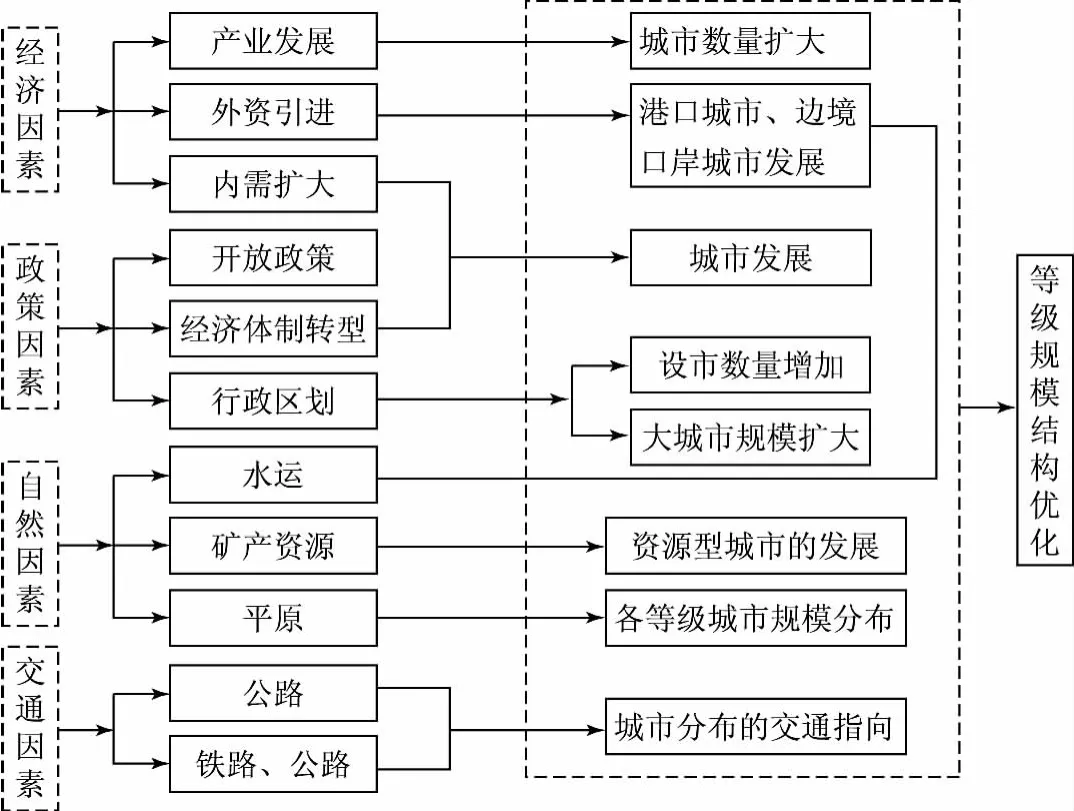

2.5 各要素的相互作用及运行机制

城市的发展往往不是由一个因素决定的,而是由几个要素相互融合、交织、共同作用的结果.经济因素、交通因素、政策因素、自然因素等通过作用城市数量、城市规模、城市结构,最终影响整个东北地区城市体系等级规模结构的形成与发展,其中的运行机制如图5所示.

图5 东北地区城市体系等级规模结构的运行机制

3 结论

东北地区城市体系等级规模结构演变特征为:城市首位度指数总体下降,首位城市发展的同时次位城市等发展势头也很强劲;城市各规模等级人口虽有明显波动,但总体处于均匀状态;各规模等级城市均有较大发展,城市规模分布日益均衡;城市规模分布具有明显的空间指向性.等级规模结构的主要影响因素有:经济因素、交通因素、政策因素、自然因素,其中经济因素是决定性因素.四大因素通过作用城市数量、城市规模、城市结构,最终影响整个东北地区城市体系等级规模结构的形成与发展.

[1]张虹鸥,叶玉瑶,陈绍愿.珠江三角洲城市群城市规模分布变化及其空间特征[J].经济地理,2006(5):88-91.

[2]刘长国,徐苏宁.东北地区城市体系空间发展现状、特征及布局优化[J].规划师,2012(5):69-72.

[3]姜博,修春亮.吉林省中部城市群现状与调控对策[J].中国国情国力,2007(7):61-64.

[4]王颖,张婧,李诚固,等.东北地区城市规模分布演变及其空间特征[J].经济地理,2011(1):55-59.

[5]那伟,刘继生.吉林省城市体系等级规模结构研究[J].人文地理,2007(5):50-54.

[6]齐艳红,赵映慧,修春亮.哈尔滨大都市圈城市体系等级规模结构分析[J].现代城市研究,2009(11):87-92.

[7]王颖,李诚固.东北地区城市规模分布演变及其空间特征[J].经济地理,2011,31(1):55-56.

[8]宋玉祥,陈群元.20世纪以来东北城市的发展及其历史作用[J].地理研究,2005,24(1):89-92.

[9]许学强,周一星.城市地理学[M].北京,商务印书馆,2002:123-143.

[10]孙平军,丁四保.人口—经济—空间视角的东北城市化空间分异研究[J].经济地理,2011,31(7):1095-1099.

[11]徐建华.现代地理学中的数学方法[M].北京,高等教育出版社,2002:38-40.

[12]陈才.区域经济地理学[M].北京,科学出版社,2009:77-107.

[13]陈丽蔷.东北老工业基地产业结构演进的影响[J].经济地理,2005,25(5):624-625.

[14]王士君.城市相互作用于整合发展[M].北京:商务印书馆,2009:258-287.

[15]王士君,宋飏.中国东北地区城市地理基本框架[J].地理学报,2006,61(6):574.