大一新生对大学生活期许的调研问卷研究

王丽慧,焦学勐,李 浩,曲明璐,黄 晨,陈剑波

(上海理工大学 环境与建筑学院,上海 200093)

大一新生对大学生活期许的调研问卷研究

王丽慧,焦学勐,李 浩,曲明璐,黄 晨,陈剑波

(上海理工大学 环境与建筑学院,上海 200093)

大学一年级是高中与大学生活的过渡阶段,也是大学生活的开端,在成功的大学生涯中占有重要的位置。通过对331名理工科大一新生的问卷调查,一方面,分析得到大一新生对于师生互动的教学方式和自主学习的期许,同时体现出对于人际交往等社会能力和学习一技之长的双重重视;另一方面,分析了学生对自身的定位和期望,绝大多数学生期望自己将来成为学有所成的人,并希望得到有益的指导和帮助。大范围问卷调研的分析结果使学校和相关教师更加了解大一新生的需求,为有的放矢地帮助学生适应大学生活和培养综合素质提供了重要参考。

大一新生;问卷调查;社会交往;专业学习

大学一年级是高中生活和大学生活的过渡阶段,刚刚经过高考的学生们对大学生活充满了期待,而大学阶段更是青年学生吸纳专业知识,发展综合能力和逐步过渡到社会人的重要阶段。本文采用问卷调查的研究方法,以调查理工科大一新生对学校和对自身的主要期望为目标,在新生入学初期进行问卷统计分析,以获得大一新生真实心理状态和学习愿望的明确反馈,并以此判断其成长过程中的直接需求,为学校相关部门和教师更好地帮助学生成长和发展提供重要参考。

目前有一些学者针对大一新生展开了其他方面的问卷调研,研究结果表明:从教学模式上,大一新生普遍容易接受小班的教学模式[1];大一新生在适应大学生活方面存在着明显的个体差异[2];大学生对自我导向性学习有较强的期待[3];大一学生在面临生活中的挫折时,心理素质有待加强[4];理工科学生因学习任务相对繁重,希望给出更多的人际关系方面的改善策略等[5]。这些研究成果在一定程度上反映了大一新生的一些共性,但是从大一新生对大学生活和自身定位的期待方面的调研,尚较少见诸报道。论文调研结果必定与其他成果互为补充,为学生的全面发展服务。

一、调研方式与对象

在新生入学的前半个月内,针对某理工科专业学院的入学新生进行了网上填写的问卷调研,调研内容主要针对大一新生对于大学学习生活的期待和对于自身的期望。参与调研的大一新生人数共计331人,问卷反馈率为100%。这些大一新生均来自于土木环境类大类招生。

调研问卷的题目共分24题,其中单选题13个,多选题9个,开放题2个,问卷的题目设置中包括了生源地等背景信息,调研重点围绕新生对于学校教学、学习方式、考核机制等方面的期许和新生对自己大学生活定位和未来发展方向的希望等方面。

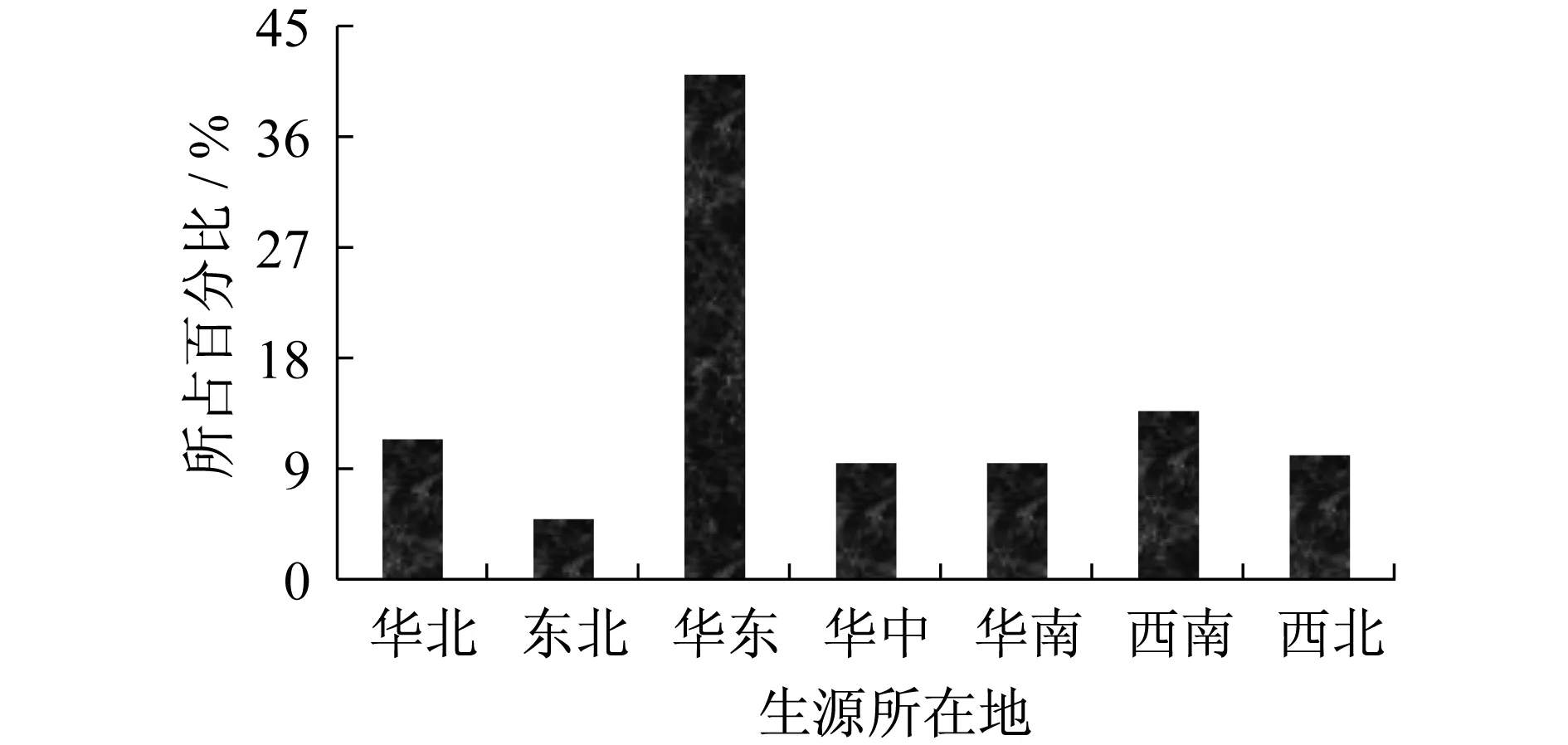

在被调研学生的背景方面,其生源所在地在我国7个区域的分配比重见图1,可见华东地区的生源最多,占总体生源比例的40.2%;其中,上海生源47名,占总生源的15.3%。新生中男女生的比例为66.5%∶33.5%,男生人数是女生的2倍,男生数量明显多于女生也是理工科学科的特点之一。而另一方面,独生子女所占的比重为57.1%,可见,目前从全国生源来看,独生子女的比例有所下降。而65.9%的学生曾有过住校经历,因此可以判断其已具有一定的集体生活的适应能力。从背景信息来看,90后的大学生具有一定的独立性和自理能力。以下分别从新生对学校期许和对自身期望两个方面分析调研问卷结果。

图1 参与调研大一新生生源地分布Fig.1 Distribution of freshmen’s family origin

二、调研结果分析

(一)大一新生对学校的期许

学习专业知识技能在大学生活中仍占有比较重要的位置,因此将大一新生对大学生活的期许分为对教学方式的期许和其他方面的综合期许两个方面深入讨论。下文中将逐一对典型题目进行图文分析。

1.大一新生对教学方式等的期许

问卷设置了5道选择题来判断学生对于大学教学方式的期待,从问卷调研结果可见,大一学生仍然重视大学中的学习,然而课程学习已经不再占第一位的位置,可见学生们普遍认为大学的学习状态应该有别于高中,且应由应试教育转变为专业知识技能和学习能力的培养,不再是单纯的知识传授。

图2为一典型题目的调研结果,反映了学生对教学方式的期待。从图中可见,绝大多数学生更加期待在课堂教学中增加师生之间的互动,通过探索和研究的方式获得知识与技能。作为知识传授的对象,他们不甘处于被动的位置和状态,希望能够成为课堂上与老师平等互动的主体。

图2 您期待的大学课程教学方法(多项选择题)Fig.2 Preferred teaching method(multiple choice)

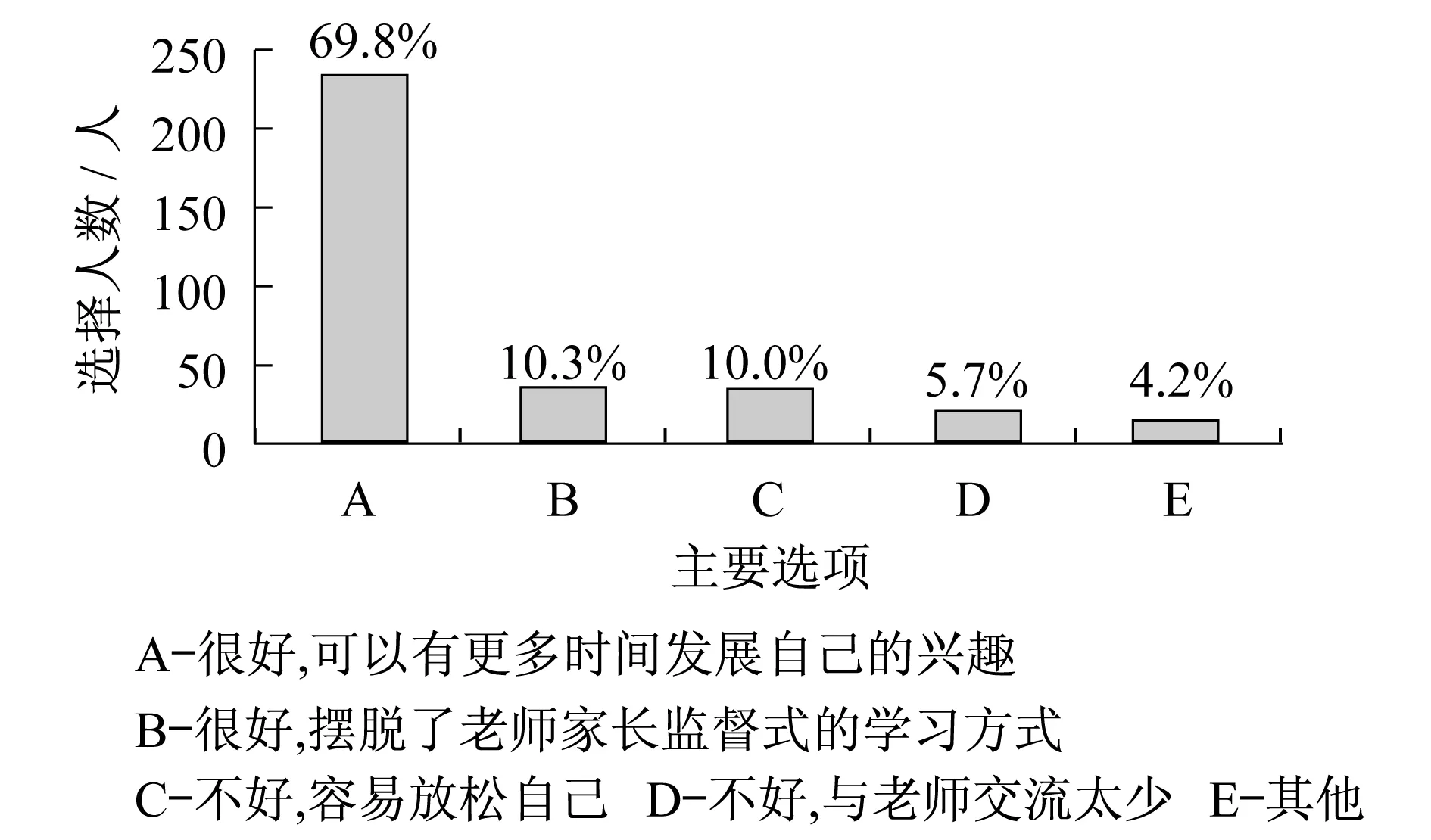

图3则反映了另一题目中大一新生对学习方式的期待,从图3中可见,近70%的学生们崇尚自主学习的方式,希望能够有更多的时间发展自己的兴趣,这体现出大学生已不再满足老师填鸭式、照本宣科的教育方式,他们已具有较强的学习独立性,具有独立吸收知识的渴望,这种在了解自我个性和喜好的基础上,有选择性的吸收知识的主动性应该是值得提倡的,也是人尽其才的一种重要方式。

图3 您对大学生活自主学习的看法(单选题)Fig.3 Your opinion on autonomous study(single choice)

此外,针对课程最后的考核方式,调研结果显示,近64.8%的学生希望期末成绩和平时成绩占同等重要的地位,表现出学生们内心期待更加合理的成绩评判方式,不希望仅凭借期末的考卷成绩来决定对于自己学习成果的综合评价。

综上可见,90后的大学新生在知识获取方面独立性比较强,有较强的自主学习的能动性,希望通过和老师的积极互动获得知识传授和能力增长。针对此特点,高校教师在组织课堂教学等知识传授环节时,应该积极迎合学生们自主性强的学习特点,在传统的以教师为主导的课堂教学中加入一些新的元素,以充分调动学生的主观能动性,增加教学环节中学生为主导的比例,如请学生自己上网查找资料,提供足够多的实践环节,请学生在有准备的基础上参与绪论讲解等。在教师引导下,多请学生参与到教学过程中,是促进学生发挥主观能动性的有效方式。

2.学生对大学生活的综合期许

针对这方面共设置了6道选择题,全面评估大一新生对大学生活的综合期许。从331份调研结果分析可见,大一新生对大学生活的综合期许主要体现在两个并重的方面:一是人际交往等社会能力的培养和提升;二是过硬的专业知识。

图4所反映的调研题目关注大一新生在大学四年里最想得到的内容,从图中可见,对于大一这个年龄段的学生,良好的社会活动能力被赋予了非常重要的价值,可见学生们不再是高中时代唯学业至上的心态,他们意识到良好的社会适应和活动能力对其事业发展和生活幸福的重要性,并期望在大学生活中能够锻炼培养其社会活动能力。当然拥有专业上的一技之长,即掌握过硬的专业知识,同时也是学生们所看重的重要方面,学生意识到专业素质是其立世之本,并愿意为其付出努力。此外,从调查结果看学生们仍将大学生活看成是人生一种必要的历练,同时也重视发展培养自己的兴趣爱好与能力。

图4 您最想在大学四年得到什么(多项选择题)Fig.4 Your greatest expectation in the four-year college study(multiple choice)

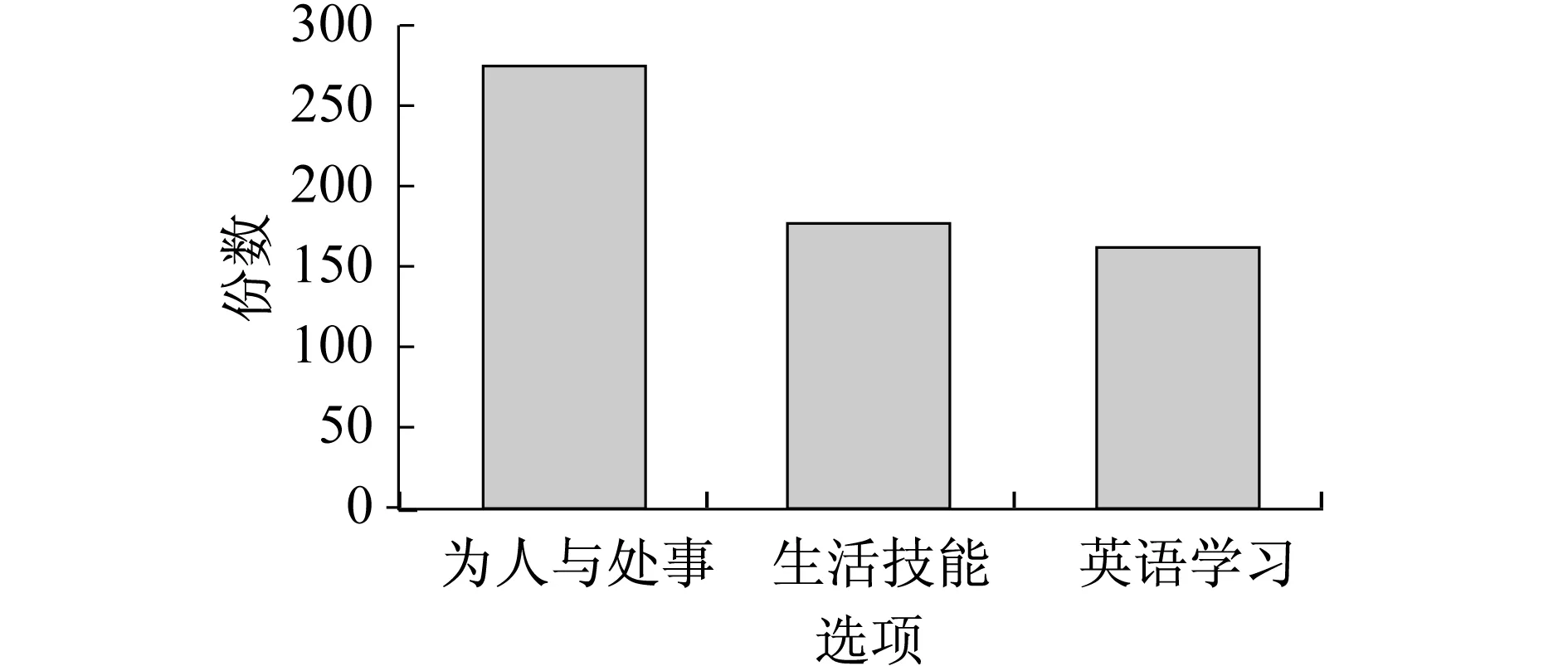

图5所对应的调研题目侧重反映学生们对于学校举办讲座的期许,从结果分析可见,大一新生对为人与处世类讲座的期许度最高,比例达77.0%。可见大一年龄段的学生有强烈的结交朋友和提升社会能力的愿望。此问卷结果既体现出学生们愿意与人交流的强烈渴望,也说明学生在为人处世方面存在一定程度的信心不足的现象,期望通过讲座的方式得到指导。社会生活参与度的提升,社会生活能力的综合提高是这个年龄段学生内心的最大诉求,学校相关职能部分和相关教师宜迎合学生的需求,通过举办相关讲座等来提供支持、指导和帮助。

图5 您希望举办哪些知识讲座(多项选择题)Fig.5 Your expectable open lectures(multiple choice)

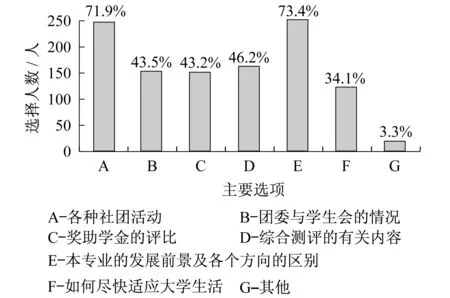

当问及学生希望从老师和学长处获得哪些资讯时,其调研结果详见图6。

图6 您想从老师和学长那里了解什么(多项选择题)Fig.6 What do you expect from teachers and seniors?(multiple choice)

调研结果反映出大一学生对于本专业的发展前景和各个研究方向的关注,此选项占总体的比例为73.4%,可见高考填报志愿时多数学生对所填报专业尚未有深入的了解,对于未来自己所需从事的行业表现出强烈的进一步了解的渴望,需要得到相关专业教师的指导和帮助,而从另一侧面也可看出学校给新生提供先后几次专业选择的机会是必要的,在一定程度上改变了传统意义上“一考定终身”的弊端;同时,学生们反映出对各种社团活动的强烈兴趣,此选项占总体的比例为71.9%,反映出学生们渴望社会生活、拓展交际圈,参与社会活动的积极性和渴望,各种社团组织在校园生活中占有重要的地位,社团是给学生施展自身综合能力的平台,促进学生潜力的发展,增强学生的社会适应性,同时有益于培养学生的兴趣爱好,丰富其精神生活。

此外,通过调研问卷中相关的开放性题目,反映出大一新生比较关注的一些方面和对学校学院教师的期许,总结如下:

(1)希望开展对长远发展规划有帮助的活动。如:专业发展方向介绍,专业选择和第二专业选择的咨询,就业,考研和出国方面的指导和咨询。

(2)希望得到相关能力培养的培训。如:自主学习能力,为人处世等社会技能,思维方式指导,时间管理指导等。

(3)对学校硬件资源的期许。如:图书馆藏书量与开放时间,餐厅、超市规模,宿舍条件,学校勤工俭学的岗位和对家庭困难学生的补助等。

(4)对师资的期许。如:希望教授能够定期和本科生座谈,辅导员应多听取普通同学的意见和建议等,希望在遇到挫折时能够得到教师的单独指导。

(5)对学校人文环境的期待。希望学校创建良好的校园文化氛围、文化环境,提炼和培植学校的文化传统和文化精神,尤其对于理工科的学生多一些人文科学方面的辅导。希望学校鼓励丰富多彩的社团建设。

(二)大一新生对自身的定位与期望

通过分析问卷中与学生对自身期望值的相关题目,其调研结果为:总体上大一新生表现出对自己比较负责任的态度,同时对自己的未来也具有比较高的期望。

图7是反映学生上大学的主要动机的调研题目,从调研结果分析知,88.2%的学生上大学的动机是谋求自己的美好未来,同时超过62.8%的学生希望大学阶段为继续深造打下坚实基础,可见当代的大一学生对自己的未来充满期望,并对自己有比较高的定位和要求。从图7中还可看出,有61.9%的学生考虑到报答父母的养育之恩,可见大多数学生能够体会到父母对他们成长过程中的付出,并体现出可贵的孝心和感恩之心,希望能够通过自己在大学期间的努力报答父母。

图7 您上大学的主要动机是什么?(多项选择题)Fig.7 Your motivation for college education(multiple choice)

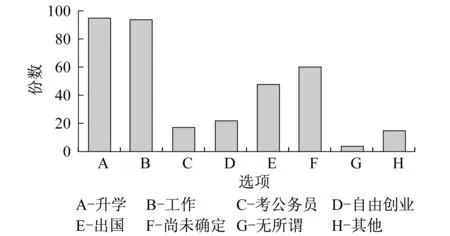

而当问及对自己大学之后未来具体的打算,有55.3%的同学具有明确的规划,其中继续升学和准备工作的比例各占一半,此题目调研结果详见图8。有17.1%的学生尚未确定,有13.6%的同学准备出国。这说明绝大多数的大一新生是着重于考虑自己的未来的,也是比较有主见的状态。

而当问及为了实现自己的理想,所要做的努力,86.4%愿意为实现自己的理想而努力学习专业知识和技能,这个比例是非常高的。体现出大学生对于专业知识积累等一技之长的重视程度。而问及学生的短期计划,近85%的学生表示把主要精力放在学习上,打好基础,同时有近53%的同学表示愿意参加社团,拓展自己的社会活动。

图8 您对自己未来的打算是什么?(单选题)Fig.8 Your plan for future after graduation(single choice)

图9反映学生自己的定位及其描述,对于大一新生来看,62.4%的学生认为自己是有理想、有抱负、态度乐观,并为自己的目标积极努力着的,还有近半数的同学知道未来形势严峻,但是觉得茫然,不知道该向着什么方向努力,该如何努力。可见,学生在对于自身合理定位和努力方向上尚存在盲区,这也让很多学生深感困惑。学校的相关职能部门和教师应该着重考虑,可以采用讲座、报告等形式给予一定程度的指导和帮助,并可以建立一些咨询室和邮箱咨询的方式,针对学生们困惑的方面去给予引导和支持,这对于近半数的处于迷茫状态的大一新生来说是非常有价值和紧迫的。

图9 您觉得目前您是哪一类大学生(多项选择题)Fig.9 Descriptions of you in the current situation(multiple choice)

(三)不同性别和生源地调研结果对比分析

1.男生与女生调研结果分析

调研对象中男女生的比例为2∶1,总体来看,对于大学生活的期望和自身期许,男女生相差不大,差异比较明显的调研结果见表1。一方面,从表1中序号1~3的对比内容来看,在对于社团活动、实践活动和社会经验的积累学习方面,女生表现出比男生更加明显的热情,可见大学女生对于自身综合社会能力的沟通和重视,反映出这一年龄段的女生比男生的社会适应愿望更加强烈。另一方面,从表1中序号4和序号5的对比内容来看,在以学生为主,自主学习方面男生比女生的比例更高,说明男生对自学能力具有更强的自信心;而未来打算自主创业的男生比例也高于女生比例。

2.上海生源和非上海生源调研结果分析

从大一学生户籍所在地来看,上海生源占15.3%。不同生源地的主要差别参表2(见下页)。从表2中序号1和序号2的对比内容来看,上海生源的男女生比例相当,且独生子女的比例明显高于非上海生源。从表2中序号3~6的对比内容来看,非上海生源比上海生源更加重视专业课程和知识的学习;从表2中序号7和序号8可见,上海生源对于自主学习表现出更大的信心,同时对团委等社会实践能力的锻炼表现出更大的兴趣。从序号9内容可见,非上海生源较上海生源更加重视奖学金的评定。而从序号10~12有关未来的打算,更多的非上海生源打算继续升学深造,而自主创业的比例上海生源明显低于外地生源,上海生源和非上海生源打算出国的比例相差不大。

表1 男生女生调研结果差异对比Tab.1 Differences between male and female freshmen

表2 上海生源和非上海生源调研结果对比Tab.2 Differences between freshmen of Shanghai origin and those of non-Shanghai origin

三、总 结

(1)从大一学生对大学教学方式等的期许来看,调查问卷显示,大一新生更加期待在课堂教学方式上,增加师生之间的互动,他们具有一定的独立吸收知识的渴望,崇尚自主学习的方式,并希望在课程考核方面期末成绩和平时成绩并重。

(2)从大一学生对大学生活的综合期许来看,学生们普遍认为人际交往等社会能力的培养和专业知识的掌握几乎占有相同的重要地位,学生们希望通过为人处世方面的讲座等形式提升自己的社会交往能力。大一年龄段学生有强烈的社会参与意识,并对社团表现出很大的热情。

(3)对大学生活期望的开放题目调研中,反映出学生对校园文化和氛围的期许,并希望得到专业选择、就业、考研方面的指导,希望得到为人处世和学习能力的指导,对学校图书馆等硬件和师资条件也表现出一定的期待。

(4)针对大一新生对自身的定位,由调研问卷发现学生期待通过大学教育来谋求自己美好的未来,而同时近半数的学生已经有了或升学或工作的打算,而近一半的学生强烈渴求学校给予一些发展方向上的讲座或报告,调研显示还有相当一部分同学对于自己未来努力的方向存在迷茫。

(5)从性别不同角度分析调研结果发现,女生比男生更加重视综合社会能力的提升;从生源地角度分析,得出非上海生源较上海生源更重视专业知识技能的学习。

[1]杨清望.大学大班教学模式效果的实验研究[J].中国集体经济, 2010(6):168-169.

[2]王洪斌,赵金梅.大一新生适应期教育工作研究[J].商业经济, 2013(8):85-87.

[3]胡毅丽.大一新生自我导向学习准备度情况调查研究[J].长春理工大学学报(社会科学版), 2011,24(8):129-131.

[4]吴秀霞,吴晓玲等.高校大一新生心理健康状况的调查分析[J].山东省团校学报, 2010(5):41-44.

[5]尤小红,张康德.理工科大学新生人际交往能力调查分析和优化提高研究——以常熟理工学院为例[J].网络财务, 2009(10):10-11.

[6]令狐文生,俞兰芳,金一鸣.大一新生综合情况调查及分析[J].当代教育论坛, 2010(11):35-37.

[7]赵秀菊.大一新生适应性的调查与分析[J].科技创新导报, 2012(15):222.

(编辑: 巩红晓)

ASurveyonFreshmen’sExpectationofCollegeLife

Wang Lihui,Jiao Xuemeng,Li Hao,Qu Minglu,Huang Chen,Chen Jianbo

(SchoolofEnvironmentandArchitecture,UniversityofShanghaiforScienceandTechnology,Shanghai200093,China)

Freshman year,the beginning of college life,marks the transition from high school to college life and plays a vital role in the successful campus career.A survey is conducted among 331 freshmen in USST,and it reveals the students’ expectation of the coming college life.On the one hand,freshmen expect an interactive teaching approach and autonomous study atmosphere,meanwhile they anticipate improving their social skills and academic knowledge;on the other hand,most freshmen hope to accomplish achievements in the future according to their personal career plan and under proper guidance.The research findings from the questionnaire not only familiarize the school and teachers concerned with the need of freshmen,but also help them to accommodate college life and develop in all aspects.

freshman;questionnairesurvey;interpersonalsocialskill;professionalstudy

2014-02-10

国家自然科学基金资助项目(50908147);2013年度上海市教委本科重点课程建设资助项目(沪教委高[2013]48号)

王丽慧(1978-),女,副教授。研究方向建筑环境理论与建筑节能。E-mail:66amy99@126.com

G 456

A

1009-895X(2014)04-0391-06

10.13256/j.cnki.jusst.sse.2014.04.019