基于供求分析的农民工市民化

郑 峰,陈学云

基于供求分析的农民工市民化

郑 峰,陈学云

农民工市民化有效需求由农民工市民化意愿和市民化能力共同创造,市民化供给包括基础设施和制度的供给。农民工市民化比例(市民化率)不是越高越好,它取决于市民化需求和供给的相互作用,受城市建设和新农村建设的双重影响。做新市民还是做新型农民取决于农民工市民化的私人成本-收益分析。城市政府、市民、企业在农民工市民化问题上有各自的利益诉求,它们共同决定市民化的政策取向。通过市民化供求分析,发现市民化的均衡点是存在的,而且,中央政府的政策偏向会使该均衡点移动。

农民工;市民化;供求分析

根据十一届全国人大第五次会议政府工作报告,2011年我国农民工总量达到2.53亿人,其中外出农民工为1.59亿人。截止2011年底,我国城镇化率已超过50%①,而流动人口总量已接近2.3亿,80后新生代农民工占近一半。如果今后每年的城镇化率为0.8-1.0个百分点,到建成小康社会之时,我国的城镇化率将超过60%,将有2亿多农民需要转移到城镇就业和定居。再加上近年来已经进入城镇但未完成市民化的农民,将有4到5亿农民需要实现市民化,市民化成本在40万亿到50万亿之间②。因此,农民工市民化已成为目前城镇化的关键问题,但是否将所有的农民工实现市民化,是一个值得研究的问题。

农民工市民化不仅取决于市民意愿和能力,而且受到制度和城市基础设施的约束。市民化意愿和能力形成农民工市民化需求,制度和城市基础设施形成农民工市民化供给。因此,对农民工市民化进行供求分析,设计农民工市民化发展目标和总体思路是可行的。

一、农民工市民化需求

市民化需求由农民工市民化意愿和市民化能力共同决定,是市民化意愿和市民化能力函数。从目前来看,农民工市民化愿意比较强烈,流动的“家庭化”和居住的稳定性趋势明显[1]。据《中国青年报》社会调查中心2012年11月的调查,有60.2%的受访打工者期待未来十年成为新市民③。市民化愿意主要取决于市民化的私人收益和市民化私人成本。

市民化私人收益可归结为两个部分:物质性收益和精神性收益。前者是由于身份转变而导致的工资性收入和非工资性收入的增加;后者是由于身份转变而引起的心理感受的积极变化以及城市生活的便捷。

市民化私人成本也可归结为两个部分:城市生活成本和机会成本。前者是城市生活费用、培训、子女教育费用之于乡村该方面费用的增量;后者是由于市民化所放弃的作为农民身份的收益。

农民工市民化意愿取决于对市民化收益和成本的比较[2]。收益大于成本,则农民工愿意市民化,反之则反是。影响农民工市民化的因素主要有:经济因素、心理因素和制度因素。

第一,经济因素

农民工最不满意的方面是收入水平低④,第一期望是提高收入水平[3]。因此,经济因素是影响农民工市民化愿意的基本因素,也是关键因素。首先,城乡收入水平差别越大,市民化愿意越高。我国城乡收入差距2009年达到3.33:1,近两年虽有所缩小,也分别达到3.23:1、3.13:1;其次,收入的稳定性也是市民化意愿的重要影响因素。农民工由于长期奔走于城乡之间,收入稳定性差。加上农业的弱质性特点以及市场风险,农民收入更不稳定。因此,谋求稳定的收入是农民工市民化的直接的经济动因;再次,城乡生活水平和居住条件的差异也是影响市民化的一个重要因素。

第二,心理因素

农民工与城市居民在思想观念、生活习惯和行为方式上存在着差异,造成两者之间心理上的隔阂。由于认识上的原因,把城市中的安全问题、环境问题、犯罪问题、就业问题等归咎于农民工,城市管理者和一些市民对农民工多加防范,在就业、住房、子女教育等方面设置障碍,这在农民工的心理上造成了负面影响。此外,贫富阶层差距的不断拉大,也造成农民工与城市社会疏离,农民工在城市社会中享受不到现代文明,从而导致他们对市民化的冷淡甚至抵制[4]。

第三,制度因素

即城乡分割的户籍制度及其衍生出的就业制度、社会保障制度和教育制度。由计划经济形成的二元制度使农民工市民化意愿减弱,它不仅严重制约了农民工经济福利的增进,而且限制了农民工的政治诉求和自身素质的提高,挫伤了农民工在城市定居的积极性。但城市化对这一制度形成了强大的冲击,有解构的趋势。政府也有积极的举措,试图在破除二元制度上有所为,特别是《国务院关于解决农民工问题的若干意见》颁布以来,不少地区积极采取措施,出台了一系列的政策,以限低户籍门槛,扩大公共服务的范围,为农民工城市融入提供条件,农民工市民化意愿得到加强。

影响农民工市民化能力的因素主要有:物质资本、人力资本和社会资本。

据相关课题组估算,目前仅约10%的农民工具有转为城市市民最起码的经济能力[5],这与农民工市民化意愿相差很大。农民工没有财产,其土地是承包的,土地集体所有,宅基地集体所有,宅基地上建的房子没有产权证[6]。虽然有些地方建立了土地流转制度,但难以转化为市民化的物质资本。由于没有房产证,使住房抵押和转让难以实现⑤。出于经济生活成本的考虑,农民工一般选择在郊区或城中村居住。因此,城市高昂的生存成本严重制约了农民工退出农村和市民化能力。

具有较高人力资本的劳动力在城市劳动力市场上会获得更好的就业机会和更高的收入[7]。农民工受教育程度普通较低,技术水平和综合素质不高,影响到农民工现时的竞争能力和对未来社会发展趋势的判断。不仅抑制了农民工在城市的创业精神,也制约了市民化决策的理性程度。但在城镇化加速发展中涌现出的新生代农民工,无论在受教育程度、思想观念、个人综合素质还是在创业精神方面都超出他们的前辈,农民工人力资本增量有加速的趋势,市民化能力提升趋势不可逆转。

社会资本有助于人们获得资源,提高社会经济地位[8]。社会资本存在于农民工社会网络中,能够帮助农民工获取更多的外部资源。农民工的配偶及兄弟姐妹属于“强关系网络”,一般朋友、可借款对象则属于“弱关系网络”[9]。农民工从祖辈开始长期居住在农村,社会网络、人际关系匮乏,大大影响了农民工社会资本的形成。因此,农民工的社会资本主要表现为“强关系网络”,亲属和老乡的关系在寻找工作、子女教育等方面发挥主导作用。农民工的社会资本主要集中在以亲缘、地缘和血缘这种“三缘关系网络”为纽带的社会关系网络中[10]。但随着网络通讯技术的发展、农民工自身素质的提高以及与城市居民建立联系,农民工的社会资本有改善的趋势。

二、农民工市民化供给

市民化供给系指城市政府为农民工市民化而提供的基础设施和制度,是基础设施和制度的函数。从理论上讲,应该使提供基础设施和制度所产生的边际收益等于边际成本。

土地制度、户籍制度以及与之关联的就业制度、社会保障制度、教育制度严重阻碍了农民工市民化进程。这些制度造成了农民工与城市居民在就业、收入分配、养老、医疗、子女入学、政治权利等方面的显著差异。因此,农民工在制度创新中有着明确的利益诉求,是市民化制度的需求者。但农民工人数众多,规模巨大,近乎是一个无限集合,无法形成集体理性,或者集体理性的协调成本无限大,农民工无法参与变革制度的决策⑥。

我国的户籍制度是为固化社会身份,阻滞人口流动,以实施城市偏向战略而设计的。随着城市偏向战略的改变,这种制度设计理应作变革,以适应“工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村协调发展”的需要。但城市政府出于各种考虑,加之制度变迁的“路径依赖”,制度供给不足一直是制约的农民工市民化的瓶颈。

随着城镇化进程的推进,这种二元制度受到城乡经济结构一元化趋势和城乡思想观念一元化趋势的双重挑战,政府开始积极地推进制度创新,以降低市民化的交易费用,逐步增加市民化的制度供给,符合条件的农民工可在城市就地落户,转化为新市民。但是制度供给同样会产生成本和费用⑦。对于政府来说,有城市保障房增量(政府补贴部分)、政府支付的新市民的社会保障费用、城市管理费用增量;对于企业来说,也会产生额外的社会保障费用及津贴等。同时,由于工作性质的“正规化”,企业要解雇农民工(新市民)必然产生额外的成本,监督费用也增加了;对于城市居民来说,市民化成本是指由于市民化而对其工作的稳定性、工资增长的幅度、生活的便利性以及社会治安所产生的负面影响。这三个方面因素,都影响着政府的制度供给决策。

当然,无论是对城市政府,还是对市民和企业,都存在巨大的市民化收益。对城市政府来说,一方面,市民化为城市产业发展提供稳定的劳动力供给;另一方面,市民化引起的收入及社会保障的增加,会改变农民工消费函数,提高消费倾向,扩大内需,刺激本地经济增长,即国内生产总值和财政收入的增加。对市民来说,农民工进城定居,一方面有助于社会治安的好转,增进城市居民与新市民的融合度和安全感;另一方面,能更稳定地从事第三产业,方便了城市居民的生活。对企业来说,由于农民工就业的“正规化”,有了稳定劳动力来源,提高了劳动力的素质。

城市基础设施(交通运输、给排水、通讯、能源、环保、防灾等)是城市的物质条件,必须满足市民化要求,随着市民的不断扩容,基础设施紧张是必然的现象。城镇化与基础设施建设存在着相互促进的关系。基础设施建设跟不上,不但阻滞了城镇化进程,更影响了农民工市民化意愿,也间接影响了市民化能力。同时,城市基础设施建设也影响了市民对农民工的接纳程度、企业的成本(间接影响到企业对农民工的态度)。因此,基础设施是市民化的重要影响因素,其供给是城市政府、市民、企业理性行为共同作用的结果。

因此,市民化供给包括基础设施供给和制度供给,它取决于城市政府、企业和市民的理性行为,是三者的函数。

三、市民化供求分析:一个模型

(一)基本假设

为了研究问题的方便,作以下假设:

(1)中央政府是市民化的外生变量;

(2)城市政府、农民工、城市居民、城市企业是理性人;

(3)市民化市场信息完全,主体的选择完全自由;

(4)“市民化率”等于市民化人数/农民工总人数⑧。

(二)基本模型

市民化需求:在一定时期内,在某种门槛水平下⑨,愿意并且能够市民化的农民工数量。

市民化供给:在一定时间内,在某种门槛水平下,城市政府愿意并且能够接纳新市民的数量。

门槛越高,能够“跨越”门槛的农民工素质相对较高,对于城市政府而言,市民化成本相对较低,也愿意提供市民化基础设施和制度保障。反之,则反是。因此,市民化供给曲线同一般商品的供给曲线,向右上方倾斜(本文把它抽象为线性的)。

门槛越低,能够“跨越”门槛的农民工比例就越高,对于进城农民工而言,市民化成本就越低,农民工市民化意愿和能力增强。反之,则反是。因此,市民化需求曲线同一般商品的需求曲线,向右下方倾斜(本文把它抽象为线性的)。

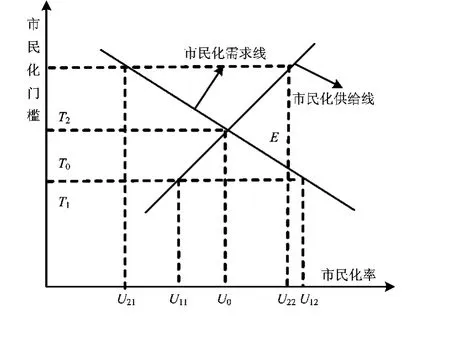

以市民化率作为横坐标,市民化门槛作为纵坐标,则市民化率由市民化需求与市民化供给共同决定,是市民化需求曲线与供给曲线交点所对应的横轴值U0,如图1所示。

图1 市民化供求均衡分析

(三)供求分析

第一,当T1低于T0时,市民化需求量超过市民化的供给量,造成基础设施和制度保障短缺,市民化成本上升,城市政府就要提高市民化门槛,只有到T0时,市民化供求才能平衡;

第二,当T2高于T0时,就会出现相反的过程,基础设施和制度供给过剩,出现设施闲置和政策没被用足的现象,城市政府就会下调市民化门槛,只有到T0时,市民化供求才能平衡。

第三,中央政府的政策,会导致市民化供给曲线和需求曲线的移动。比如,中央政府为促进经济增长而进行的“救市”,鼓励城市大规模基础设施建设,会使市民化供给曲线向右下移动,从而导致均衡市民化率的上升和市民化门槛的下调;为推进城镇化进程,中央政府出台一系列有利农村劳动力转移的政策,会使市民化需求曲线向右上移动,从而导致均衡市民化率的提高。

四、政策建议

(一)还原户籍的人口登记功能

为了增加市民化率,有三条途径:降低市民化的边际成本、提高市民化的边际收益、既降低市民化的边际成本又提高市民化的边际收益。目前的户籍制度,严重弱化了农民工市民化的意愿。户籍制度改革是历史必然,其主要内容是:废除户籍的产业(农业、非农)特征,淡化乃至消除户籍的地域特征,使福利与户口脱钩,还原户籍的人口登记功能。

(二)赋予农民以完全的土地财产处置权

目前的《农村土地承包法》规定的全家迁入城市,必须把承包耕地交回发包方的规定,增加了市民化的成本,降低了农民工在做新市民和新型农民上的选择的自由度。因此,应将城市户籍准入与农民土地权利脱钩,促进市民化进程。

(三)尽快实现社会保险全国统筹,增强社会保障的流转性

社会保障是否健全关系到农民工市民化的稳定性。实现全国统筹,有助于农民工在城与乡之间、城与城之间自由迁徙,增加了农民工市民化的自由度。同时,也给城市与城市之间的竞争造成压力,城市政府为了吸引农民工,尤其是吸引青壮年、技术性农民工,必须制定更优惠的政策,提高市民化率。

(四)充分尊重农民工的意愿,降低市民化成本

农民工的市民化抉择是基于自身利益的考虑,大体上有三种选择:在务工地定居、回到家乡城镇定居和原居住地定居。尊重农民工的选择,避免出现“赶农民上楼”的现象。政府在积极引导的同时,更应做好服务,以降低整个社会的市民化成本。

[注 释]

①这一数据包括在城市工作和居住半年以上的农民工。

②根据中国社会科学院发展与环境研究所发布的蓝皮书《中国城市发展报告(2012)》的预测,这一成本仅包括解决社会保障和公共服务的费用。

③调查中成为新市民的标准是:同工同酬、享受城市福利、有城市住房。

④根据国务院发展研究中心《促进城乡统筹发展,加快农民工市民化进程研究》课题组2010年调查,这一比例达59.7%。

⑤承包地被依法征收的农民,其征收土地的补偿费用,就可以转化为市民化的物质资本。

⑥虽然农民工缺乏话语权,但他们有时用行动来表明主张,即所谓的“用脚投票”,比如用工荒现象的出现。

⑦承包地被依法征收的农民,其征收土地的补偿费用,就可以转化为市民化的物质资本。

⑧“市民化率”是一个动态的概念,随着城镇化进程的推进,还不断有农村剩余劳动力转移到城市就业,因此,市民化比例的分子和分母都在变化。如果,分子的变化率大于分母的变化率,则市民化率提高;分子的变化率小于分母的变化率,则市民化率降低;分子的变化率等于分母的变化率,则市民化率不变。它是由城市政府市民化供给和农民工市民化需求共同决定。

⑨门槛分析最初应用在城市发展规划方面,本文中的“门槛”系指农民工市民化过程中所遇到的各种障碍的总称。

[1]国务院发展研究中心课题组.农民工市民化制度创新与顶层政策设计[M].北京:中国发展出版社,2011:68.

[2]黄 锟.中国农民工市民化制度分析[M].北京:中国人民大学出版社,2011:86.

[3]张 华.农民工市民化的制约因素与对策分析[J].统计与决策,2012(11):114-117.

[4]刘海军,葛 莉,孙福胜.新时期中国农民工市民化的主要问题及对策[J].农业经济,2012(6):66-69.

[5]张 达.农民工市民化的社会资本分析[J].社会工作,2012(9):37-40.

[6]厉以宁.缩小城乡收入差距问题的探讨[A].中国城乡统筹发展报告[R].北京:社会科学文献出版社,2012:3.

[7]Barro,Robert J.,and Xavier Sala-i-Martin.Convergence[J].Journal of Political Economy,1992,100(2):223-251.

[8]Yanjie Bian.Bringing Strong Ties Back In:Indirect Connection,Bridge,and Job Search in China[J].American Sociological Review,1997(62):336-385.

[9]陈昭玖,朱红根.人力资本、社会资本与农民工返乡创业政府支持的可获性研究——基于江西1145份调查数据[J].农业经济问题,2011(5):54-59.

[10]刘传江,周玲.社会资本与农民工的城市融合[J].人口研究,2004(5):12-18.

责任编辑:李应青

F124.1

A

1673-1794(2014)01-0032-04

郑峰,滁州学院经济与管理学院讲师,研究方向:统计学、管理学;陈学云,滁州学院经济与管理学院(安徽滁州239000)。

安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK11-12334);安徽高等学校省级人文社会科学研究重点项目(SK2013A132)

2013-11-18