梅州非物质文化遗产旅游资源的利用与开发

郭新志

(中国客家博物馆,广东 梅州 514011)

自广东梅州实施文化旅游特色区以来,每逢节假日过后诸多旅游收益的新闻见诸报端,充斥媒体的头版头条,如“春节旅游市场吸金 1.6 亿”[1]“‘五一’假期我市旅游吸金2.22亿元”[2]等。然而,综观近年来梅州市各级政府的举措,无论是从文化旅游特色区的规划大纲还是当地各级政府领导的“吆喝”、媒体的推荐来看,打造的还是梅州秀美山水、自然生态,念的只是山水经,从某种程度上来说,只是紧紧抓住了梅州旅游资源中的一部分。诚然,梅州作为国家级历史文化名城,有着深厚的文化底蕴,辖内具有浓郁地域特色的非物质文化遗产就是文化旅游特色区内的重要旅游资源。然而如何利用、开发区域内的非物质文化遗产去助推梅州文化旅游,是一个具有重要意义的课题,本文拟对此作初步探析尝试。

一、非物质文化遗产的概念及内涵

“非物质文化遗产”的概念始现于20世纪80年代,并于2001年开始频繁地进入人们视野。自产生之起,这一概念无论是在外文中还是中文中均有一个不断演化的过程,如在中文中,则先后使用过“非物质遗产”、“无形遗产”、“口传与非物质遗产”、“口述与无形遗产”、“口头语非物质遗产”、“非物质遗产”等词语表述形式。随着社会传播的影响,“非物质文化遗产”这一词语目前在中文语境中已经基本定型为一个约定俗成的称谓,而且已经得到了广泛运用。科学规范地阐明“非物质文化遗产”的概念对于正确理解其内涵是十分重要的。联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》明确界定了非物质文化遗产的定义,即非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所,包括以下五个方面的内容:(1)口头传统,包括作为文化载体的语言;(2)传统表演艺术;(3)风俗活动、礼仪、节庆;(4)有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践;(5)传统手工艺技能;(6)与上述表现形式相关的文化空间。[3]42-43从该概念及其涵盖的内容来看,非物质文化遗产主要表现为人们的生产方式和生活方式,它们往往通过一定的物化形式得以呈现,是一种不断运动着的活态存在。

二、非物质文化遗产与文化旅游的内在联系

文化旅游是最近几年才出现并流行的一个名词,是指通过旅游实现感知、了解、体察人类文化具体内容之目的的行为过程,泛指以鉴赏异国异地传统文化、追寻文化名人遗踪或参加当地举办的各种文化活动为目的的旅游。[4]从中可以看出,旅游目的地的人文资源无疑成为旅游活动的主要内容,其中人文资源不仅包括文物、建筑群、遗址等文化遗产,同时还包括歌唱、舞蹈、戏剧、信仰、民俗等非物质文化遗产。可以说,非物质文化遗产与文化旅游之间存在巨大的联系。

(一)非物质文化遗产是文化旅游的宝贵资源

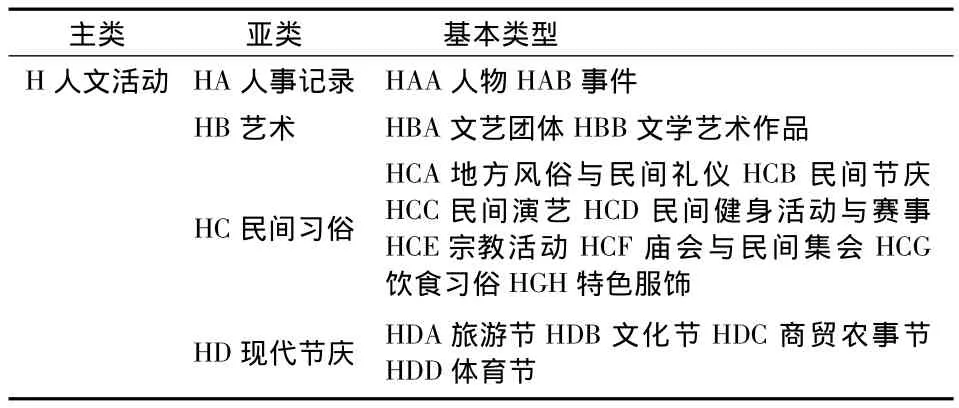

《旅游资源分类、调查与评价》①依据旅游资源的性状,即现存状况、形态、特性、特征划分,将旅游资源分为“主类”、“亚类”、“基本类型”三个层次,共计8主类、31亚类、155基本类型,其中人文活动为主类之一,具体详见表1。

表1 旅游资源分类表

检视表1,不难发现人文活动的基本类型均包含在联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》五个方面。两者在资源上具有极大的包含性和相关性,从某种程度上来说,旅游资源中的人文活动,指的就是人类非物质文化遗产,非物质文化遗产是旅游的宝贵资源。

(二)非物质文化遗产能够增加旅游目的地的文化内涵和底蕴

非物质文化遗产作为旅游资源,它不同于一般的自然景观旅游,如果说自然景观带给人们的是大自然的鬼斧神工以及美轮美奂的自然美景,那么人文景观则让游客体验的是异域的价值内涵和精神特质。正如2007年6月9日,温家宝总理在参观中国文化遗产专题展所言:“非物质文化遗产之所以千古不绝,就在于有灵魂,有精神。一脉文心传万代,千古绝唱是真魂[3]13”。灵魂、精神就是其丰富文化内涵的魅力所在,它给人们以传统文化最根深的滋养,给人们的情感、精神世界、价值观念以最圣洁、最亲切的抚慰。尤其是自然景观经具有地域性、独特性的神话、传说、民俗等非物质文化的浸透,使得山水有情,草木传神,旅游更加有意趣。故而,非物质文化遗产的独特性、地域性使得非物质文化遗产更具有丰富的文化内涵和独特魅力。

(三)非物质文化遗产能够满足游客的体验感

近年来,随着人们观念的转变,文化旅游逐渐兴起。寻求异质文化体验随之成为文化旅游行为产生的重要推动力,文化也就成为文化旅游的内涵和核心属性。非物质文化遗产作为传统文化的承载者,其独特性和地域性无疑可以满足旅游者寻求差异、体验文化的心理需求。就非物质文化遗产本身而言,各种民间歌舞、地方戏曲、民俗节庆、传统工艺品等都承载一个地域的文化基因,体现一定地域内人们的审美情趣、文化价值观,游客可通过对该类非物质文化遗产的欣赏和理解,从而领略地方民间文化精髓,把握地方文脉,体验地方文化。另外,非物质文化遗产的活态流变性是其主要特征,这种活态性生动展示了文化现象和活态过程。如传统音乐、舞蹈、戏剧等表演艺术类型都是在动态的表现中完成的;图腾崇拜、民俗、节庆等仪式的表现也都是动态的过程;器物、器具的制作技艺也是在动态的过程中得以表现。非物质文化遗产因其活态性、行为性、思想性,对于游客来说,是充满了诱惑力的,往往成为体验经济时代炙手可热的旅游资源。然而,这种生动的文化现象和文化形态,是遗址、文物、建筑这些“死”态、静态文化所无法比拟的。

三、梅州市非物质文化遗产状况

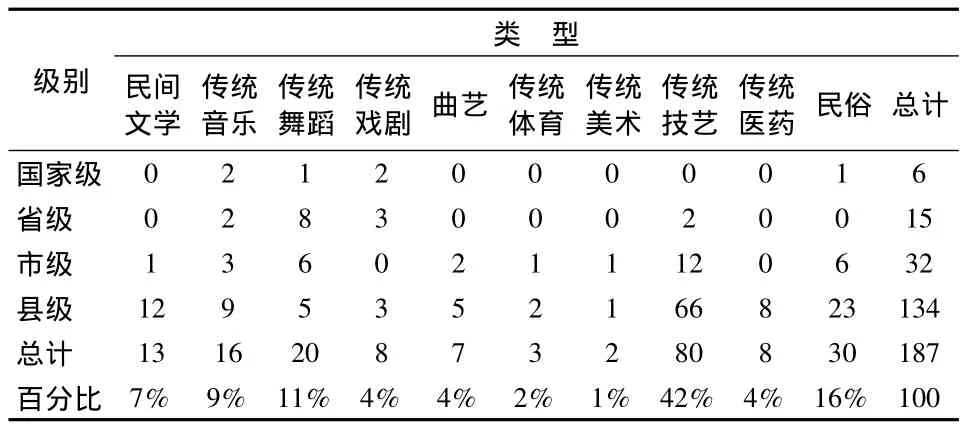

近年来,在“文化梅州”发展战略的指导下,梅州各县(市)先后成立了非物质文化遗产保护中心,实施非物质文化遗产抢救与保护工程。众多非物质遗产被发现、挖掘出来,各级政府共普查得到近600项非物质文化遗产项目。截至2011年5月,在此基础上已成功申报国家、省、市、县四级非遗项目共计187项,涵盖了分类体系中的全部10个门类,详见表2。

表2 梅州市非物质文化遗产项目类型统计表(2011.5)

检视表2,梅州地区非物质文化遗产总体呈现四个主要特点:(1)非物质文化遗产项目总体而言类型丰富、数量众多、等级较高;(2)传统技艺类、民俗类项目数量最多,但等级多数偏低;传统音乐、舞蹈、戏剧、曲艺数量相对较少,但是子类丰富,且等级较高;民间文学、传统医药、传统美术类项目数量、子类较少,等级偏低;(3)非遗项目空间分布广泛,呈现整体较均衡、个别相对集中的特点;(4)原生性、完整性保存较好,紧贴群众生活,传承广泛,群众基础牢固。这些非物质文化遗产保护、传承现状基本稳定,基本上是原生态的传承、发展,是梅州客家风土人情的集中展现。

四、梅州市非物质文化遗产的开发与利用

梅州良好的文化生态和多种类、高级别的非物质文化遗产,可以说是一笔难得的旅游资源财富。在当下新时期,应适时根据非物质文化遗产的特点去开发、利用,使之进一步成为梅州文化旅游特色区和另一个增长极。

(一)保护好民间文化遗产,为文化旅游留下宝贵资源

对于非物质文化遗产来说,保护是利用和发展的前提。失去保护,利用和发展就无从谈起。众所周知,非物质文化遗产是动态的,对其保护不能仅停留在文字、图片等非静态的相关原始档案记录上,应还原于生活。另外,人是生活的主宰者,也就无疑成为非物质文化遗产活动的主体。从某种程度上来说,传承人是其“保护神”,对非物质文化遗产的保护就是对传承人的选定和保护。在对传承人的选定与保护方面需注意以下几点:一是对传承人的选定要落到实处,防止虚假传承人的出现;二是注重传承人的新老衔接。自古以来,非物质文化遗产以人为载体,口传心授,言传身教,“师徒相承”成为培养非遗项目传承人的有效方式。只有做好传承人的衔接并为非物质文化遗产的保护、传承和发展及时注入新鲜血液,才能更好地延续非物质文化遗产。除此之外,民间非物质文化遗产的存活与文化生态环境息息相关,紧密相连,良好的文化生态环境是非物质文化遗产赖以生存和发展的沃土。2010年5月,客家文化(梅州)生态保护实验区由国家文化部正式批准设立,成为全国第五个国家级文化生态保护实验区。政府应充分利用梅州良好的文化生态为梅州非物质文化遗产的保护设立最安全的屏障,使梅州客家非物质文化遗产以真实状态保存于其所属的环境之中,使之成为活的文化,为文化旅游特色区留下原生态的宝贵旅游资源。

(二)利用非物质文化遗产增加旅游区的特色

1.利用戏曲内展底蕴,外呈特色

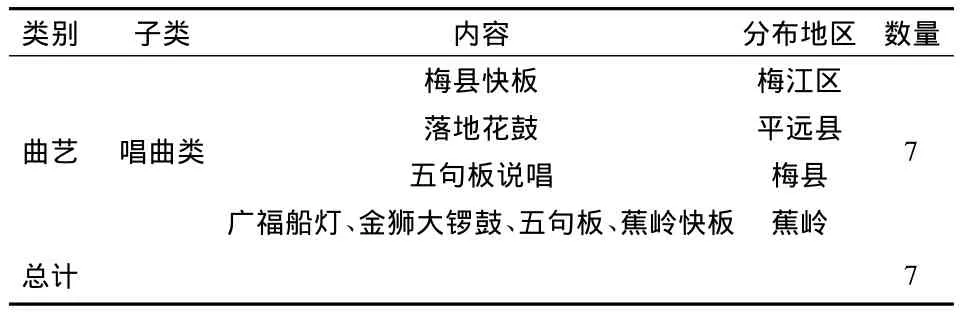

戏曲作为一种历史悠久的综合舞台艺术样式,由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成,其节目艺术化的动作表演、曲折的故事情节、栩栩如生的人物形象和优美动听的管弦音乐,满足了游客的视觉、听觉、感觉、精神上等多重的审美需求,对于地方戏曲来说,则更具有很强的地域性和独特性。从旅游资源的角度而言,戏曲属于人文旅游资源的范畴,与文化旅游有着共同的价值取向。在梅州非物质文化遗产中存在较多的传统戏曲类项目和传统音乐类项目,如传统曲艺类项目总计7项,占遗产总数的4%。其中市级2项、县级5项,具体内容详见表3。

表3 曲艺类型非物质文化遗产项目统计表

这些曲艺类项目以唱曲类为主,展现了客家人乐观向上、幽默诙谐的性格特征。传统戏剧类项目总计8项,占遗产总数的4%,其中国家级2项、省级3项、县级3项,具体内容详见表4。

表4 传统戏剧类型非物质文化遗产项目统计表

梅州的传统戏剧以广东汉剧为代表,集中反映了客家文化与其他文化的交流、融合。其他地方小戏数量较多,且分布于梅州地区各县市区,特色保持相对较好,集中表现了当地客家人的人生夙愿和美好愿景,具有很重要的历史认识价值。此外,传统音乐类项目总计16项,占遗产总数的9%。其中国家级2项、省级2项、市级3项、县级9项。这些以客家山歌为主的传统音乐,同样是梅州民众文化生活的一部分,具有广泛的群众基础。然而,就目前情况来看,戏曲类的非物质化文化遗产处于休眠与保护状态之下。如何利用、开发此类项目去助推梅州文化旅游,实现其经济价值,笔者认为应从以下二方面着手:

(1)以文化设施为平台,活跃梅州的曲艺演出。近年来,梅州市相继建立并完善了一些文化民生工程,为文化受惠于民、服务于民提供了服务平台。尽管在全市以文化、旅游兴市的背景下,院士广场以及其他各类休闲广场的夜晚活动日渐丰富,但文艺活动多为大众流行的歌舞等,毫无客家特色,更别说非遗内容。从以上三类遗产来看,曲艺类和传统音乐类具有灵活性、简便性、易操作性,受时间、地点等因素影响较小,可以社区为单位,以文化设施为平台,使该类非物质文化遗产活动见于民众且频繁化。社区为藏龙纳虎之地,人才济济。社区居委应以非物质文化遗产为载体,适时为居民提供展现才能、技艺的契机,进而丰富居民精神文化生活。如社区居委可实施山歌出社区工程,充分利用村、镇、县、市四级网络适时组织各种形式的居民山歌比赛,如百人山歌赛,千人对唱山歌以及儿童山歌赛、客家童谣赛等等,形成全民爱山歌、唱山歌的良好氛围,早夕之时山歌之声荡漾于公园、文化广场,悦人之耳,润人之心。在内容上,要适时创新,把握时代脉搏;在活动上,政府以及相关单位要大力加以帮扶与支持,这样才能保证活动的常态化、机制化。只有这样才能营造良好的客家文化环境,增加城市的动态文化特色与内涵,从而活跃梅州旅游文化市场。

(2)戏曲文化与媒体的结合。旅游文化具有抽象性、静态性、无形性,需要借助一定的物质来感知和渲染,媒体就是其重要的渲染载体。旅游与媒体的结合,可以扩大戏曲文化的影响力,提高人们对戏曲文化的认知度,扩大其知名度。另外,在保护好、传承好优秀传统精品的同时,使其在市场机制下创作出富有时代气息和特色的精品如《客家印象》,从而做到内提质量,外呈特色,使本埠之外的人有来梅州的渴望与冲动。

2.利用民间文学还山水之灵性

民间文学是广大劳动人民的语言艺术──人民的口头创作。它包括散文的神话﹑民间传说﹑民间故事、韵文的歌谣﹑长篇叙事诗以及小戏﹑说唱文学﹑谚语﹑谜语等体裁的民间作品,最集中反映一个国家、一个民族、一个地区的风貌。不仅是极具魅力的文化资源,也是旅游业中一道闪亮的奇葩,能为旅游业增光添彩,提升旅游文化的品位,丰富旅游文化的内涵。不难发现,其往往与自然美景、人文景观相映生辉,构成了自然美景、人文景观的血液与灵魂,成为文化旅游的重要内容。尽管民间故事与传说具有一定的虚构性,但传说的虚构使有关的自然景观的美感具有多重性。人们在旅游中除直接感受景观外在的自然之美以外,还可从传说中进一步领会过去人们将自己的心灵投射在这些景物上所形成的人文之美。

梅州民间文学是民间对于梅州自然环境与人文环境的解读,集中反映了梅州地区的风貌,有着其独特性。从梅州非物质文化遗产名录来看,梅州民间文学类项目总计13项,占遗产总数的8%。其中市级1项,县级12项,具体内容详见表5。

表5 民间文学类型非物质文化遗产项目统计表

这些项目本身的原真性、完整性相对较好,尤其是当地流传的一些民间传说、故事具有广泛的群众基础和知名度。综观这些民间故事,不难发现均与境内自然美景、人文景观相映生辉。近年来,梅州相关部门正不断挖掘、寻找这一旅游资源,成功举办了文化旅游特色区“嘉应传奇”民间传说、故事征集活动,并出版了相关书籍。然而,民间文学的开发利用的关键不在于征集,征集只是获取的一种方式,即使整理出版也仅仅是文字的形式,口头性才是其重要特征。相关部门应对其进行处理和包装,在符合现代旅游产品开发规律和市场需求特点之下,以适当的形式进行展示来吸引旅游者。在开发利用的同时,还需注重民间文学的文化性、品位性、群众性、服务性的“四性原则”,只有这样才能使得山有情、水有趣,草木皆灵性,死的自然、人文景观,才能在游客心中存活起来,才能做到看景不如听景。

3.利用民俗活动增添村落活力

俗语“十里不同风,百里不同俗”指的是民俗文化具有很强的地域性、独特性和不可替代性的特点,这些特点无疑满足了游客“求新、求异、求乐、求知”的心理需求,民俗活动也就成为文化旅游的重要资源。游客通过开展民俗文化旅游活动,才可能亲身体验和触摸到旅游地民众生活事项,体会到当地的民俗事项,体会到当地人民的生活方式、思想意识和审美情趣,实现审美与自我完善的旅游目的,从而达到良好的游玩境界。

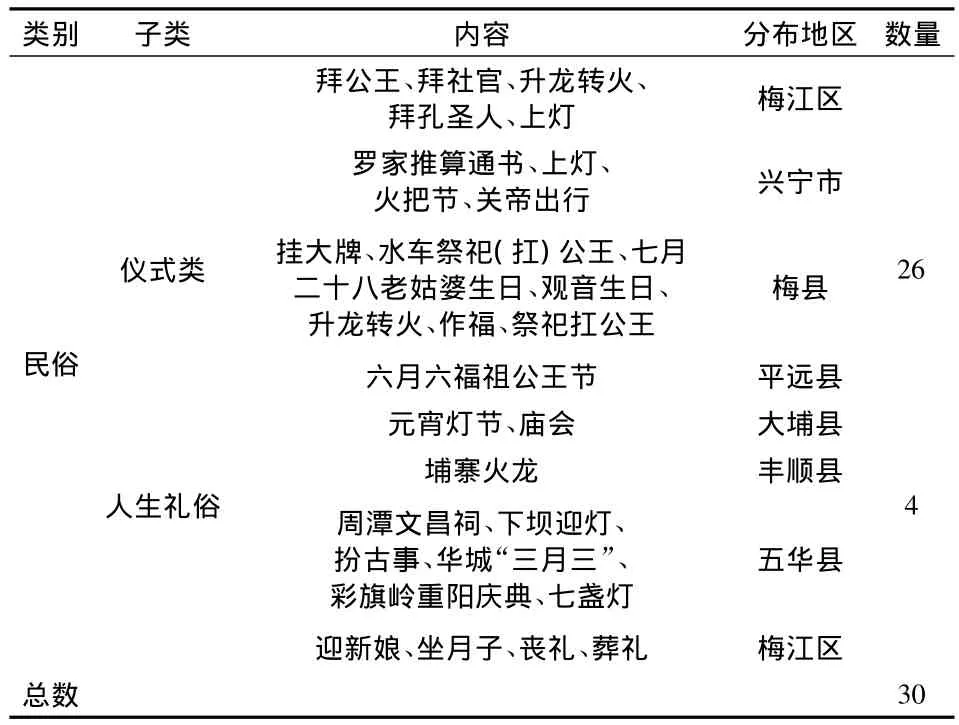

在梅州众多非物质文化遗产保护名录中,民俗文化旅游资源相关的非物质文化遗产众多,如民俗类非物质文化遗产类项目总计28项,占遗产总数的16%。其中国家级1项、市级6项、县级23项,具体内容详见表6。

表6 民俗类型非物质文化遗产项目统计表

就其目前保护、传承现状来看,除个别项目趋于濒危之外,大都现状稳定良好。从时间上来看,这些民俗活动贯穿于一年四季之不同月份中,具有较好的连续性。再如,传统舞蹈类项目总计20项,占遗产总数的11%。其中国家级1项、省级8项、市级6项、县级5项,具体内容详见表7。

表7 传统舞蹈类型非物质文化遗产项目统计表

这些传统舞蹈大都铭刻在时间上,即在年复一年无限延伸的特定时间点上的节日,不但是梅州客家人历史记忆、集体意识和文化表征的集中展示,更是一年一度重演梅州客家地区传统生活、心路历程的实践。

民俗,正如它的名字,它深植于集体。从某种程度上来说,“村落”就是这个集体的最小单元,民俗文化就是一种村落文化,它不但是村落灵魂价值的体现,更是村落活态的呈现。可以说,村落是民俗文化之躯体,民俗文化是村落之血液、灵魂。故而,对民俗的传承与保护必须在村落的基础上去保护,切不可进行移植、搬迁、脱离其原来存在的村落空间,否则就会“失真”、“异化”。如重大节庆活动上的民俗表演,给人的只是锦绣皮囊,而外美无内涵。截至目前,梅州在广东省古村落评选中共有26个古村落上榜,这些古朴秀美的自然景观无疑是重要的旅游资源。然而,要想将静态的古村落复活,还需全面挖掘村落中的活态文化即本村所特有的村落民俗活动。只有这样才能保护梅州非物质文化遗产的原真性,才能使之成为文化旅游的重要招牌,才能让游客驻足、体验,而非流于形式。

4.利用传统技艺增添旅游附加值

在非物质文化遗产种类中,很多项目是通过一定的物化形式得以呈现,比如传统技艺、传统美术类非遗项目,其物化的产品多为工艺品或艺术品,市场化也就成为传统技艺转化为生产力的重要手段,这样不仅拓展了文化旅游的深度,且增加了文化旅游的附加值。梅州传统技艺类非物质文化遗产项目数量最多,总计80项,占遗产总数的42%。分为传统编织、传统彩扎、传统陶塑、传统工艺制作、传统造纸、传统农业生产技艺、传统服饰制作、传统饮食、传统建造技艺、传统建造技艺、传统镂刻技艺等11个子类。众所周知,物化的产品是这些非物质文化遗产的具体体现,若对该类传统技艺的设计和开发,不仅可以让这些古老的文化得以传承延续,而且还可以获得较好的经济效益和社会效益。诚然,探索非遗市场化运作的道路不仅要挖掘项目背后的文化内涵,还应遵循文化的发展规律。在开发和利用非遗的过程中要把握好度,不能为追逐经济利益而进行盲目、破坏性的开发。在利用非物质文化遗产项目进行创作、展示、产品开发等活动时,要充分尊重并珍视这些项目的真实性,遵循其自身发展规律,保护好它的形式和核心内涵。要使这些非遗项目重新进入人们的社会生活,创新必不可少,而创新之中非遗最基本的元素是不能改变的,要原封不动传承下来。该类非遗项目受限制性比较小,可通过整合资源途径,聚散于一园,建立非物质文化遗产园,做大做强。

五、结语

旅游业发展的重点就是要突出特色,而具有个性的文化是特色的基础,独具客家特色的非物质文化遗产就是这一个性文化,也是梅州文化旅游的魅力所在。分门别类的合理利用不仅能为梅州文化旅游增添亮点,成为梅州文化旅游的增长极,同时又能保护、传承好非物质文化遗产,起到双赢之功效。

注释:

①该标准文本由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2003年发布并实施。

[1]翁尚华.春节旅游市场吸金1.6亿[N].梅州日报,2013-02-26(8).

[2]陈潮华.“五一”假期我市旅游吸金2.22亿元[N].梅州日报,2013-05-06(1).

[3]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:教育科学出版社,2008.

[4]文化旅游[EB/OL].(2013-12-01)[2014-01-03].http:∥baike.baidu.com/view/347895.htm.

——围棋