基于地理分区的辽宁省水资源评价分析研究

孙 娟

(辽宁省水文水资源勘测局,沈阳 110003)

基于地理分区的辽宁省水资源评价分析研究

孙 娟

(辽宁省水文水资源勘测局,沈阳 110003)

随着人口和社会经济的快速发展,水资源短缺的问题日益严重,对于水资源短缺的问题研究也成为世界各国学者研究的热点和前沿问题。文章基于辽宁省详实的水资源数据、地理信息数据、水利工程概况数据以及社会经济统计资料,按照行政分区对辽宁省水文资源总量的分布和变化情况、水资源可利用量进行了总体评价分析研究;研究得出辽宁省属于重度缺水地区。

地理分区;河流水系;水资源量;水资源评价;评价方法;可利用量;严重缺水

1 研究区概况

1.1 自然概括

辽宁省位于东北三省最南端,E118°53′~125°46′,N38°43′~43°26′。南北跨度在530 km左右,东西跨度在574km左右,陆地总面积14.75×104km2,与内蒙古、河北省和吉林省接壤。东南隔鸭绿江江与朝鲜民主主义共和国相望,国境线长200 km以上。南邻黄海和渤海,海岸线东起鸭绿江口,西至山海关,海岸线总长2 920 km,占全国的11.5%。

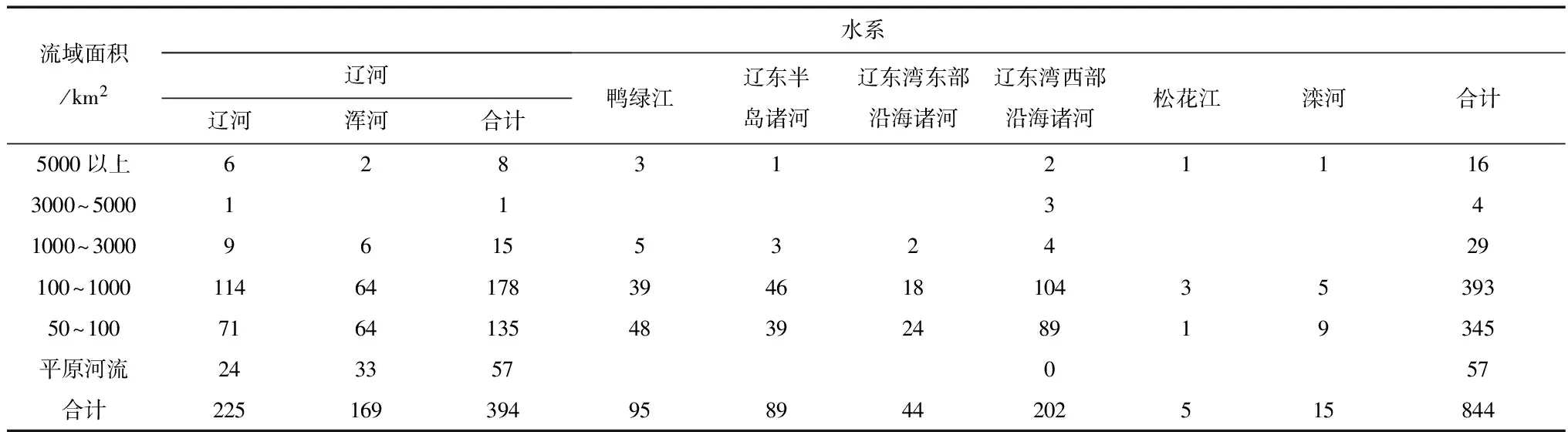

辽宁省地处太平洋西北岸亚洲东部沿海,属于温带半湿润、半干旱的季风区。同时受辽东半岛、山东半岛及东部山区的影响,又呈现出明显的大陆性气候。四季分明,雨热同季,日照丰富,干燥多风。冬季气温低降水少盛行西北风;夏季气温高降雨多,以南风占优势;秋季偏北风为主;春季多是偏南大风。辽宁省内河流众多,流域面积在50 km2以上的河流共844条,其中流域面积在5 000 km2以上的河流共16条;3 000~5 000 km2的河流4条;1 000~3 000 km2的河流29条;100~1 000 km2的河流393条;50~100 km2的河流345条;平原水网河流57条。跨国并跨省河流1条,跨省河流76条。详见表1。

表1 辽宁省各水系河流数量分布情况表

1.2 水资源评价分区

根据流域管理与行政区管理相结合的水资源管理方式,水资源评价采用流域分区与行政分区相结合的评价分区确定方式。为了更好的满足水资源综合规划和水资源日常管理的实际需要,并不因过度的行政区分割而影响评价精度,本次评价以流域四级区套行政县级区作为基本评价分区。

流域分区:流域分区是以水资源的自然形态为主要因素来划分的,主要考虑河流径流情势、水资源分布特点、自然地理条件的相似性和流域的完整性。同时,也要考虑整个水资源管理工作的需要。本次水资源评价的流域分区,是根据水利部《全国水资源分区》来确定的,根据水利部《全国水资源分区》、《松辽流域水资源分区》。本次评价把全省流域划分为3个水资源一级区,8个水资源二级区,12个水资源三级区,31个水资源四级区。

行政分区:行政分区主要是根据水资源的行政区管理需要来划分的,划分区域和界限完全按照全省各级行政区划来确定。根据《中华人民共和国水法》的有关规定,本次水资源评价,将评价的行政分区划分到县级区。同时,根据实际情况,对于省辖市的整个市区是作为一个行政分区来划分,未将市内区单独划出。全省共划分为67个县级行政区和市区(长海县未参加评价)。

评价基本分区:考虑在流域水资源管理中需要对流域内各行政区的水资源状况进行把握,在行政区水资源管理中需要对行政区内的水资源状况进行把握,本次水资源评价采取了流域水资源分区套行政水资源分区的方式进行评价分区的划分。评价的基本分区为,以31个流域四级区套67个行政县级区所形成的148个基本评价分区。并在148个基本评价分区评价数据的基础上,进一步确定以上各级流域分区和行政分区的评价数据。

2 辽宁省水资源总量分析计算

区域水资源总量是指当地降水形成的地表和地下产水量与降水入渗补给量之和。水资源总量计算分区与辽宁省水资源分区相同,148个计算分区。本次评价对各计算分区1956—2000年逐年的水资源总量进行计算,形成水资源总量系列,以水资源总量系列的均值做为多年平均水资源总量,并进行不同年段水资源总量频率计算[1]。

2.1 计算方法

水资源总量计算公式为:

W=Rs+Pr=R+Pr-Rg

(1)

式中:W为水资源总量;Pr为降水入渗补给量;Rs为地表水径流量;R为河川径流量(即地表水资源量);Rg为降水入渗补给量形成的河道排泄量。

水资源总量系列的形成,依据1956—2000年45年系列的河川径流量(即地表水资源量)、山丘区降水入渗补给量(即地下水资源量)、平原区降水入渗补给量、山丘区河川基流量、平均区降水入渗补给量形成的河道排泄量五项系列计算。河川径流量采用1956—2000年地表水资源评价的径流系列成果。山丘区河川基流量、山丘区降水入渗补给量、平原区降水入渗补给量、平原区降水入渗补给量形成的河道排泄量四项1980—2000年21 a系列中评价成果,1956—1979年系列根据1980—2000年要素间关系需进行计算。山丘区河川基流量1956—1979年系列与1980—2000年逐年河川基流量采用逐年分割河川基流量方法计算,按实际情况采用引用、类比等方法对1956—1979年山丘区河川基流量系列进行逐年计算。山前侧向流出量1956—1979年系列的计算方法为:建立1980—2000年山前侧向流出量与河川基流量的相关关系,利用1956—1979年山丘区的河川基流量系列推求1956—1979年山前侧向流出量系数。潜水蒸发量1956—1979年系列的计算方法为:利用1980—2000年潜水蒸发量与区域降水量的相关关系,根据1956—1979年区域年降水量推求1956—1979年潜水蒸发量系列。山丘区降水入渗补给量是山丘区河川基流量、山前侧向流出量和潜水蒸发量之和。逐年分项水量之和组成了1956—2000年山丘区降水入渗补给量系列。上述1956—1979年系列计算结果与地下水资源评价中的1980—2000年逐年计算值,共同构成了1956—2000年各分项水量的45 a系列。

平原区降水入渗补给量1956—1979年系列的计算方法与1980—2000年逐年降水入渗补给量的计算方法相同,根据其计算单元1956—1979年逐年的年降水量,从相应降水入渗补给系数分区的利用P年~α年关系公式上计算得α值,计算逐年的降水入渗补给量。在平原地下水资源的计算过程中,已采用剖面法对1980—2000年平原区降水入渗补给量形成的河道排泄量系列已进行了计算。其1956~1979年的系列计算方法如下:

根据各计算分区1980—2000年逐年的降水入渗补给量形成的河道排泄量(Qpr河排)系列和1980—2000年逐年的降水入渗补给量(Pr)系列,建立Qpr河排~Pr关系曲线。当Qpr河排~Pr关系较好时,可根据1956~1979年逐年的Pr从Qpr河排~Pr关系曲线中查算相应的Qpr河排,分别作为1956—1979年逐年的降水入渗补给量形成的河道排泄量;当Qpr河排~Pr的关系不好时,采用1980—2000年期间多年平均Qpr河排与多年平均Pr的比值,利用1956—1979年逐年的Pr确定1956—1979年逐年的Qpr河排。

2.2 辽宁省水资源总量及分布

2.2.1 水资源总量

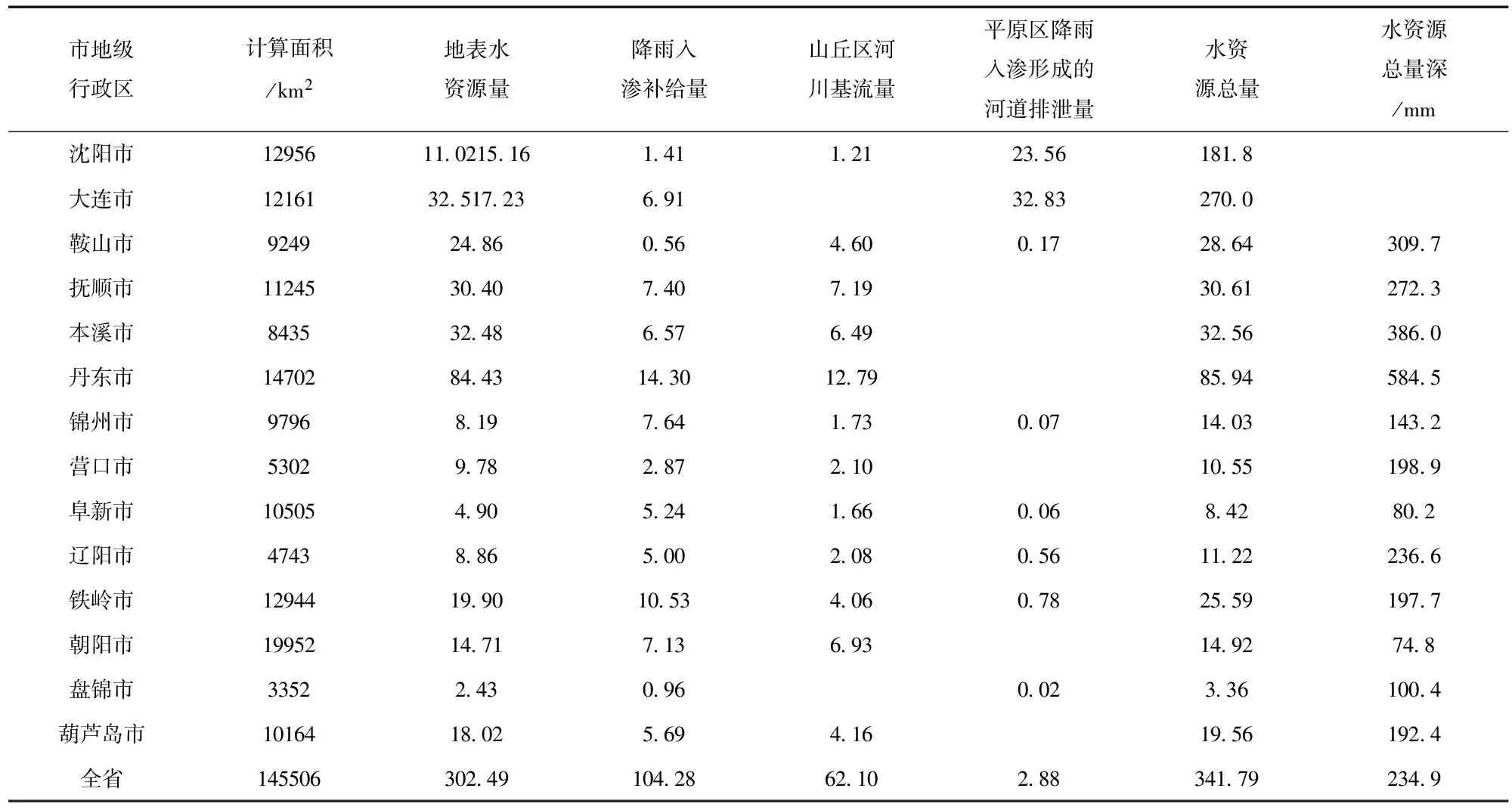

利用上述分项水量的计算方法,根据水资源总量计算公式,对全省148个计算分区1956—2000年的逐年水资源总量及其特征值进行了计算。全省多年平均水资源总量为341.79×108m3,折合深度234.9 mm。全省1956—2000年45 a系列20%、50%、75%、95%频率水资源总量分别为448.42×108m3、323.67×108m3、242.67×108m3和151.75×108m3。45 a平均河川径流量302.49×108m3,山丘区降水入渗补给量65.97×108m3,河川基流量62.10×108m3,平原区降水入渗补给量为38.31×108m3,降水入渗补给量形成的河道排泄量为2.88×108m3,见表2。

表2 辽宁省行政市级区多年平均水资源总量表

2.2.2 水资源总量分布

水资源总量分布由东南向西北递减,与降水分布趋势相似。

流域分区:沿黄渤海东部诸河水量为79.09×108m3,占全省水资源总量的23.1%,其次分别为浑江口以下55.50×108m3,占16.2%流域柳河口以上、太子河及大辽河干流、沿渤海西部诸河、浑江口以上、浑河占全省比例8%~13%;柳河口以下占5.1%;其余占比例均小于1%,东辽河最小,只占0.2%。

行政分区:丹东水资源总量占全省的25.1%,大连、本溪、抚顺、鞍山、铁岭、沈阳、葫芦岛所占比例在5%~10%;朝阳、锦州、辽阳、营口、阜新所占比例在5.0%~2.5%。盘锦的水资源总量最小,仅占全省水资源总量的0.98%。

2.2.2.1 水资源总量折合产水深度

流域分区:鸭绿江流域产水最深,浑江口上下分别为482.8、574.3 mm,其次是沿黄渤海东部诸河,产水深323.9 mm,其次是沿黄渤海东部诸河,产水深323.9 mm,高于全省平均水平,浑太河在250 mm,丰满以上223.4 mm,与全省平均水平接近;其余流域均在200 mm以下,低于全省平均水平,最少的是西拉木伦河及老哈河,只有29.5 mm。

行政分区:丹东产水深最大,全市平均584.2 mm,本溪产水深平均386.0 mm,鞍山309.7 mm,以上3市均高于全省平均水平;大连、抚顺、辽阳比全省平均水平稍高;其余均在200 mm以下,低于全省平均水平,其中阜新、朝阳各市低于100 mm。

2.2.2.2 人均占有资源量

辽宁省人均占有水量820 m3,低于全国平均水平,并且区域分布不均。流域分区:鸭绿江流域人均占有资源量最多,浑江口以上人均占有资源量7 805 m3,浑江口以下平均占有资源量3 171 m3;人均占有资源量高于全省平均水平的流域还有丰满以上、东辽河、沿黄渤海东部诸河、滦河山区、柳河口以上;其它流域人均占有资源量在全省平均水平以下,最少的流域是浑河流域,人均占有资源暈仅389 m3,仅是全省平均水平的一半。

行政分区:丹东人均占有资源量最多,平均3 537 m3,其次是本溪和抚顺,人均占有资源量分别为2 061 m3、1 337 m3,高于全省平均水平;接近全省平均水平的铁岭和鞍山;其余的均在全省平均水平以下,最少的是沈阳和盘锦,人均占有资源量分别是341 m3和273 m3。

2.3 辽宁省水资源总量变化分析

把1956—2000年分成1956—1979、1980—2000两个年段,1956—1979年间全省平均水资源总量356.12×108m3,1980—2000年间全省平均水资源总量325.40×108m3,呈减少趋势。

2.4 全省水资源可利用总量

水资源可利用总量是指在可预见的时期内,在统筹考虑生活、生产和生态环境用水的基础上,通过经济合理、技术可行的措施在当地水资源中可资一次性利用的最大水量。本次水资源评价中,采用地表水资源可利用量加上降水入渗补给量与河川基流量之差的可开采量部分,作为区域的水资源可利用总量。估算公式为:

W可利用总量=W地表水可利用量+ρ1×Pr-ρ2×Rg

(2)

式中:ρ1、ρ2可开采系数,是地下水可开采量与地下水资源量的比值;Pr为降水入渗补给量(山丘区为地下水资源量);Rg为降水入渗补给量形成的河道排泄量。

利用公式计算得全省水资源可利用量为194.73×108m3。见表3。

表3 辽宁省多年平均水资源可利用总量表

3 结 论

本文基于辽宁省水文气象资料、社会统计资料以及水利工程概况资料,对辽宁省水资源量进行了评价分析,研究取得以下结论:辽宁省水资源短缺比较严重:全省多年平均降水量为986.67×108m3,地表水资源量302.49×108m3,地下水资源量124.68×108m3,全省水资源总量为341.79×108m3。按照联合国分析指标看,当人均水资源≥300 m3,为丰水地区,当人均水资源量在1 000~2 000 m3,为中度缺水地区,当人均水资源量在500~1 000 m3为重度缺水地区,人均水资源量<500 m3,为极度缺水地区,按辽宁2000年人口数量进行统计,辽宁省人均水资源量为820 m3,属于重度缺水地区。

[1]费广华.水资源评价分析[J].治淮,2006(08):10-11.

1007-7596(2014)12-0039-04

2014-09-23

孙娟(1979-),女,辽宁阜新人,工程师。

TV211

B