天乐戏院话今昔

张卫东

旧时,京城百姓将营业性演出场所统称为茶园,这与古代的茶肆、酒楼的演出形式分不开,古称勾栏、瓦肆。无论宫廷戏台、庙宇戏台、府邸戏台、会馆戏台、饭庄戏台等在戏曲演出史上有过多么重要的地位,但是真正为观众服务的商业性茶园戏台才是戏曲演出的重要部分。京城是一个政治文化中心,这里的商业性茶园戏台在清代堪称全国之冠。

清代有明文规定内城不准开设茶园演戏,演戏场所主要分布在前门大街两旁以及大栅栏一带。彼时,茶园是商业演剧场所的通称,一般简称为“园”,而后出现戏园、戏院、舞台等称谓。李畅先生的《清代以来的北京剧场》中,载有当时北京共30多个商业剧场,其中最著名的有广和楼、广德楼、庆乐园、三庆园、同乐园、庆和园、中和园、广兴园、天乐园、燕喜堂、大亨园、大舞台、文明园、民乐园、吉祥茶园、丹桂茶园等。

最初,这些营业性演出场所几乎都是木结构建筑,比其他任何戏台建筑规模都要简陋。建造这种戏园,只需有戏台和能容纳观众的较大空间即可。后台的化妆间也很狭小,戏台基本设施也十分简洁。因清代不准妇女看戏,所以在戏园根本不设厕所,想方便的人们,就在戏园甬道的墙根处解决问题。冬天没有取暖设施,春、夏、秋三季,这种戏园无一不臭。听戏的人们,吃着瓜子花生,抽着旱烟,喝着酽茶,擦着手巾把儿,醺然陶醉,似乎只是用眼睛和耳朵来欣赏艺术。对那些上了年纪或行动不便,以及有钱摆谱不想行动的人们,园子里还有一种有偿的“方便”服务,专门有伙计提着尿壶为听客接尿,计算好几次,最后同茶食、戏资、小费等一起收钱,可谓周到之至。

清代的北京公共场所在阶级上没有什么标准,不论什么人都能到这种营业性的茶园听戏。戏园子里奴才和主子一同听戏,平民可以同官僚一起听戏。那时官居显赫之人到戏园子听戏只带几个侍从,下贱人与上等人相互之间没有任何隔阂。这种看戏状况在同时代的西方国家是没有的,当代北京的剧场亦较少见。

随着社会的发展,旧茶园有废有改,在民国时期这种旧式戏台就已更新改建,基本都变成从上海借鉴的欧洲风格以及半中不洋的镜框式舞台。

街南街北是界限

民国初年,北京天桥一带逐渐成为大型的平民市场,曾经有过两次很严重的火灾,但戏园继而又陆续建造。天乐戏院也是由最初的戏棚子发展起来的简易剧场,那时已经很少用纯木结构建造戏园,一般多是土木结构的西式外形,屋顶却是最为简易的铁皮顶子,使得天乐戏院冬不暖、夏不凉,演出就怕下大雨,只要雨点一响,台上唱什么几乎都听不到。这所天乐戏院是在1933年建成,由一位离开军界的官员集股兴建,这就是而今“德云社”占据的天桥乐茶园。

民国中期的戏院,观众席已经一改原来的茶园方式,由原来观众趴在长条桌侧看舞台的方式改学洋式剧场,一排排的大长板凳正向舞台。最初观众进去看戏没有编号,只是随便进去而已,后来才慢慢发展为戏票计时收费。在当时天乐戏院附近还有小桃园戏院、万胜轩戏院、小小戏院、吉祥戏院等戏园,在这里演出的剧种也比较丰富,除天乐戏院上演京剧以外,其他戏园还上演梆子、评戏等,可以说这里是北京戏园聚集区的地方戏市场,在其他戏园很难看到这么丰富的地方戏剧目。

清末以来,天桥地区是平民闹市区,虽有些剧场设施,却不能与前门外的几个大型剧场相比,甚至在研究北京剧场的论文中都很少提及。经常出入这里的流动观众较多,文化素质以及戏园服务水平也很一般,因此在当时有个不成文的规定,就是用街南街北划出界限,以此来划分戏园与戏班的档次。以珠市口大街为界,街北是大栅栏和肉市一带的高级戏园和戏班,而街南则是天桥一带的戏园和戏班了。在这里演出的戏班大都不能在梨园行会挂号登记,有些名演员要是没有门户就永远不能到街北演出,而这里的表演风格以及戏班制度也与街北大戏班不同。

民国七年,鲜灵芝在天桥成立梆子、二黄“两下锅”群益社科班,培养了60几位青年演员,他们出科后都不能到街北搭班唱戏,除在天桥的几个小戏园子演出外,还被迫到通县、马驹桥、采育一带唱野台子戏。后来,这个科班内部闹纠纷,几个入股的老板纷纷撤回本金,武行教习张起带着剩下的十几个孩子组班四处奔走。他们在京东演了一个时期的野台子戏后,又经过了几年的不懈努力,张起与儿子张宝华和群益社曾经培养的梁益鸣、王益禄联合在一起,在天乐戏院站住脚跟后,形成天桥京戏班最强大的阵容。

当时恰逢京剧马派创始人马连良红极一时,梁益鸣同身边的配角们一同观摩偷学,还请一些与马先生合作的配角们帮助排练数十出马派经典剧目,在北京观众中获得“天桥马连良”的美誉。这些马派剧目都是诞生在天乐戏院,而马连良却从来没有见过梁益鸣,直到解放后,由北京市文化局长张梦庚引荐梁益鸣拜师马连良。

张宝华的武戏在天乐戏院最为出众,当时的叫座率很高。他的《通天犀》曾经被上海三家大戏院约走,他在上海一炮打红后,并没有放下原来的师兄弟,还回到天乐戏院与他们一起演出,始终没有离开天桥这个大舞台。

王益禄的关公戏在天桥很有观众基础,他不仅是文武全才,且各个行当皆能表演,在外地也是很有影响的关戏名家。在天乐戏院的舞台上演了许多不同行当的角色,常在《群英会》中串演周瑜。有一次上演《红娘》,演小生的演员闹情绪临时罢演,王益禄为了救场,愤然扮上小生张君瑞。

自上世纪四十年代初至五十年代中后期,由张起组织梁益鸣、张宝华、王益禄为主演的鸣华社一直在天乐戏院演出,而后这个来自天桥的京剧团终于从街南转战街北,可以率团到长安大戏院和前门外的庆乐戏院、大众剧场、中和戏院演出,最终落脚在庆乐戏院,打破了街南的戏班不能到街北演出的潜规则。

“文革”后期的天桥礼堂

自从鸣华京剧团离开天乐戏院后,这里曾作为天桥街道办事处文化站的所在地,天乐戏院没有了昔日的营业剧场价值,平时多是作为街道组织开会联欢使用。endprint

1977年,天乐戏院在原来的基础上翻新重建,建筑风格是当时的中型剧场格局,红砖混凝土浇筑圈梁,棚顶用木结构加盖水泥瓦。镜框式舞台格局,三排聚光灯吊杆,后台是在台板下的地下室,前台用当时剧场的新式折叠椅。台口坐南向北,门厅开设在西北方向,安装的是两扇弹簧门,进去正对着男女厕所。木质楼梯上去便是二楼的电影放映室,另两间屋是天桥街道办事处的文化站办公室。

天乐戏院翻建后易名“天桥礼堂”,虽然名字改变但是大家依然常用“天乐”作为简称,只有外地人或是不知者才用天桥礼堂的称谓。

不久传统戏曲全面复苏,在文化站的支持下成立了天桥老艺人评剧团,还恢复了上演评书等曲艺类节目。当时只是向观众索取5分钱的开水费,没有什么演出票价可言。观众群体除了当地退休老人以及戏曲爱好者,还有些从郊区专程赶来的老观众,也有一些在天桥长途汽车站滞留的旅客,临时找个有水喝的暖和礼堂耗时间。

1983年,文化站的负责人刘堃还是个年仅20岁的青年,怀着对京剧的满腔热情组织起京剧队。这是一支以原北京实验京剧团的老演员周成贤为首的业余票房,还聘请了北京京剧团花脸老前辈李德奎先生做艺术指导,后来又陆续有韩玉峰、郑瑶苔、李宝利、阎元靖、杨荣斌、王元赞、陈庆增等参与指导排练。京剧队团结京城各路京剧专业名家以及业余名票在此演出。除了每周二、周六两场以外,还参加年节庙会表演,曾有一年创下演出120多场的记录,应算是天桥礼堂接待观众最频繁的时期。与此同时,这里还开设了曲艺说唱票房,请京城民间艺人以及八角鼓名票演唱单弦、岔曲、京韵大鼓、梅花大鼓、京东大鼓、联珠快书、双簧、相声等。各级工会组织的各种补习班也经常在此上课,那时的天桥礼堂利用率极高,几乎每天都有不同的人群光顾。

1988年,由政协委员黄宗汉先生牵头发起打造北京天桥文化,并装修天桥礼堂。装修后不久京剧队重新在此开台,还按照古法表演了“跳加官”和“跳财神”。

1993年,由于打造天桥的文化公司领导改组,使得京剧队也面临着服务旅游经济的演出任务,因此天桥礼堂完成了它的历史使命,变身为“天桥乐茶园”文化产业。

“天桥乐茶园”的崭新时代

在剧场运作经营上,“天桥乐茶园”也经过了几年的摸索,但始终没有摆脱经营困境,从领队组织旅游团观看京剧,到出售各类京味儿小吃以及旅游小商品,这种茶园时代的经营模式还是面临亏损的窘境。以至于坚持了数十年的京剧队无奈宣布解散,由宣武区风雷京剧团负责承包演出旅游剧目。说来也巧,这个剧团恰是当年张起率领梁益鸣、张宝华、王益禄的那个剧团的班底,虽然这些老人已经不再上舞台,但他们的弟子辈们依然活跃在舞台上。

1995年,风雷京剧团还在这里排演了京味儿民俗节目,聘请解放前曾在天桥撂地的拉洋片的老艺人焦秀岩先生亲自指导,焦先生是在天桥拉洋片的绰号“大金牙”的焦金池的儿子,当时已经70多岁了。风雷京剧团除了上演牛胯骨数来宝、相声、叫卖、拉洋片,还有当年天桥老艺人杜三宝、郑福顺的双簧表演。由此,天桥乐茶园拉开了经常上演曲艺说唱的特色,而京剧、河北梆子等旅游剧目逐渐淡出。

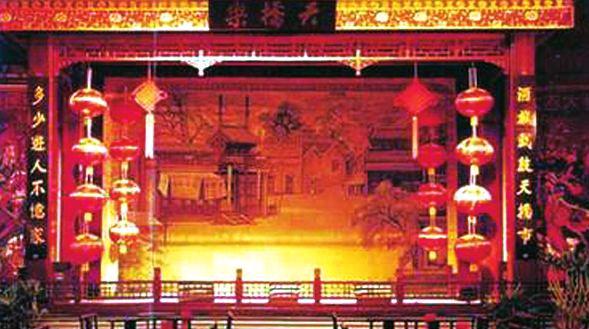

2004年,“天桥乐茶园”又重新装修,变身为以著名草根相声艺人郭德纲组织的“德云社”。自此,这个曾经的天乐戏院又出现了当年梁益鸣演出时代的盛况,不仅是场场爆满而且预约票都有限制,几乎到北京的旅游者们白天逛了故宫、颐和园、长城等名胜,晚上必要到天桥乐茶园来听相声。自从德云社在此作场专演相声,戏园前的黄牛倒票者亦是络绎不绝,这里的仿古装修反衬着当今时髦社会的各色人等,舞台上尖酸刻薄的京话相声,看客中此起彼伏的喷饭大笑,殊不知这就是从“天乐戏院”到“天桥乐茶园”80多年来走过的兴亡梦幻……

近来,在改造天桥市场的规划中,必然有天桥乐茶园,不知将来是否可以恢复原名,还是依然叫“天桥乐”……

(作者系国家一级昆曲演员)endprint