南来顺史话

满恒先

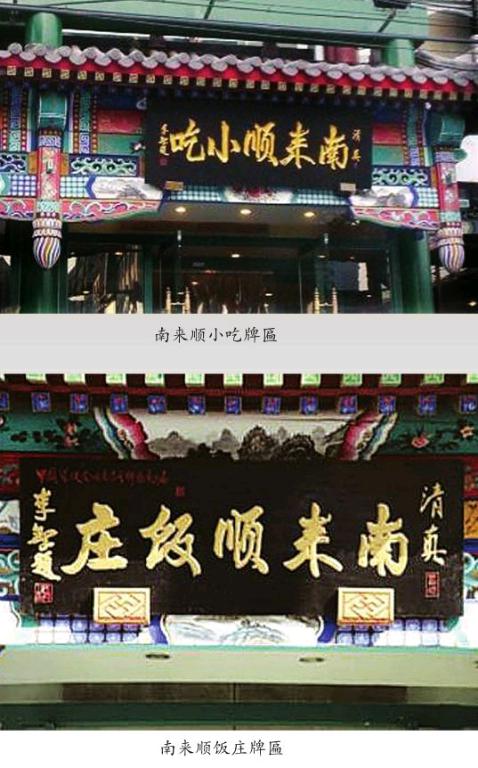

北京老字号清真饭庄有“东来顺”、“西来顺”和“南来顺”,号称“老三顺”。东来顺以肉鲜、料精位居京城涮肉馆头把交椅;西来顺的烤鸭、清真炒菜曾名噪一时;南来顺的小吃品种最全、味道最正,有“北京小吃在宣武,宣武小吃在南来顺”一说。

上世纪六七十年代,笔者曾在位于教子胡同、老墙根的北京拖拉机厂上班,常去菜市口的南来顺小吃部解馋。那时的南来顺小吃有近百种,尤以豆腐脑、炒麻豆腐让人回味无穷,至今不忘。近年来,笔者热心搜集老北京回民小吃史料,有幸结识南来顺老经理陈连生先生,由此对南来顺历史沿革与经营特色略知一二,简述如下,以求知情者指正。

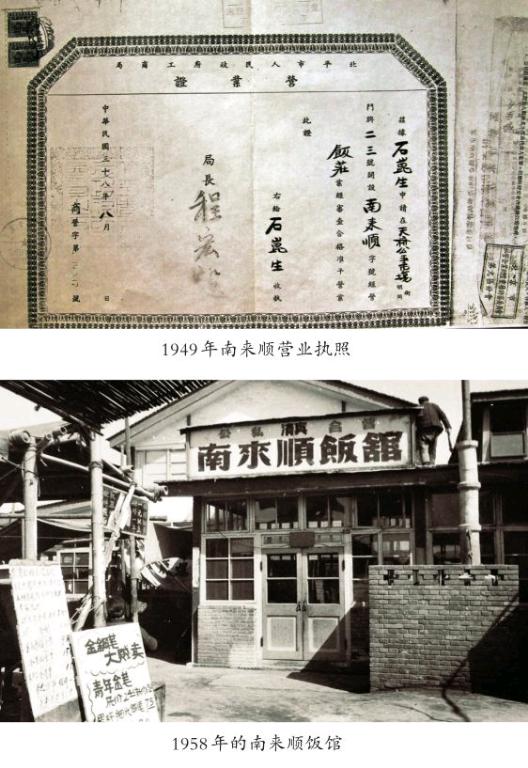

南来顺开业近80年,其历史渊源还要追溯到天桥“爆肚石”时代。“爆肚石”祖籍山东临淸,世居北京天桥福长街五条。到民国时期,石氏兄弟六人从小本经营起步,依回民吃苦耐劳本性,又借助天桥这处热闹地界,终于创出自己的一片天地。其中石英(生于1888年)在天桥西市场中街5号,开了“西德隆”烧饼铺。在公平市场内,石亮(生于1892年)开了“石记”小电影院,石昆山开了“新民”小电影院。石润、石昆生、石昆林叔侄开了“南恒顺”饭棚。所谓饭棚,就是11间铅板房,里面桌凳等设施也很简单。但其经营的清真食品却很丰富,制作精良,口味纯正,又讲究卫生,因而生意分外红火。经过几年的苦心经营,“南恒顺”积累了一些资本。到了民国二十五年(1936)初,石昆生将饭棚改建,更名为“清真南来顺石记爆肚烤肉”。腊月二十四,一座专营清真炒菜的大众饭馆正式开业了。

南来顺位于西市场居中的位置,老门牌23号。它的周围是吉祥戏院、丹桂戏院、天桥影院、新民影院,还有各类杂耍场子。每天游人如织,食客蜂拥。那时,石昆生30多岁,正是年富力强,大展宏图的时候。他选准清真菜点特色和天桥的地理特点,在“京味”和“回头客”上做文章。为了突出京味,他聘请了黑荫墀主理菜案。黑荫墀虽小石昆生三岁,却已在勤行身经百战。他是“馅饼周”学徒出身,师傅是京城清真菜名厨杨玉山。他曾独自开过饭馆,就在“馅饼周”旁边(煤市街老门牌117号),字号叫“清真东德眶”,手下有十多名伙计,后来因为种种原因关张。但他精通牛羊肉的涮、烤、爆,尤以刀工见长,又掌握爆肚的全部技术要领。他的到来,让“南来顺”名声大振,不但炒菜正宗,上了品味,爆肚也引来大批食客。石昆生还请来了刘芳、王瑞、安五巴等大厨,面案上则由冯德禄、冯德海执掌。那时的南来顺,有身份的人坐雅间,吃炒菜,馅饼、面条也能让普通食客解馋,最为吸引人的还是爆肚。南来顺的爆肚按肚领、肚板、蘑菇头、葫芦头等不同部位切丝,刀工和火候好,加上精心配制的小料,受到各方食客的欢迎。

为了满足人们对爆肚的偏爱,石昆生在南来顺的对过,单独开设了一间专营爆肚的店面,打出“爆肚石”的招牌。天桥爆肚历史最悠久、名气最大者当属“爆肚王”(王庆祥、王庆昌、王庆玉、王庆元兄弟经营,总计十多个摊位)。石昆生的爆肚开业不久,“爆肚石”就与“爆肚王”名气相当了。据说,名伶谭小培、梅兰芳、马连良、谭富英、袭盛戎、张君秋、新凤霞等,相声大师侯宝林、郭启儒等都曾光顾。马连良亲笔题写的“爆肚石”匾额悬挂在店堂内,可谓蓬荜生辉。

新中国成立以后,南来顺依旧红火,业务繁忙。1956年,个体工商业实行公私合营,天桥地区各行业纷纷组成联社,南来顺与数家小吃店合并,但仍保留了原来的字号。为了满足顾客就餐的需要,1961年,经市政府批准,市饮食公司的协调,南来顺由天桥迁往菜市口。原来的菜市口是一条丁字街,南来顺因坐南朝北,正对着宣外大街,不但交通便利,市面繁华,且位置极佳。上世纪末的几十年,“南来顺”占尽天时地利,西侧的小吃大厅里终日熙熙攘攘,食客如云。东边的清真炒菜继承、发扬了“南来顺”风味,楼下散客,楼上雅间,招来许多名人品尝。1976年,笔者只是拖拉机厂的一名工人,也敢花上十几元在南来顺请客。几个人一瓶“白兰地”就晕菜了,可惜了满桌的佳肴。

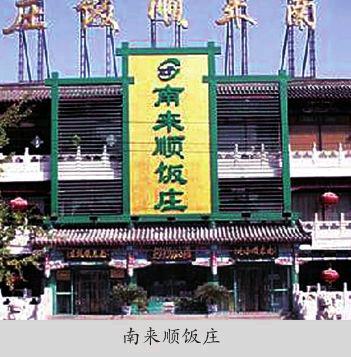

1964年、1989年,南来顺曾两次大规模翻修扩建,“文革”时曾改名“新胜利小吃店”。1992年,随着菜市口地区市政工程进展,南来顺迁址南菜园街,即大观园的西侧。如今的南来顺,依然保持着清真菜品与小吃并举的格局,老字号的风韵不减当年。 endprint

endprint