苏小松:新古典主义的时代性格

王悦阳

在画家苏小松看来,中国传统绘画中,新和旧是没有特定区别的:“比如说花,每到春天都开,每个都是新的,但不能说去年的花就是旧的,并不是说我们现在画了电脑,画了键盘,或者画了高楼大厦,就是新的;新的画其实应该是指它的内涵是新的,也就是说,你表现的语言是从古人那边过来的,但是又有自己的发展,这种新是有它自己的根源的,它是有源之水,因此可以持续发展。”

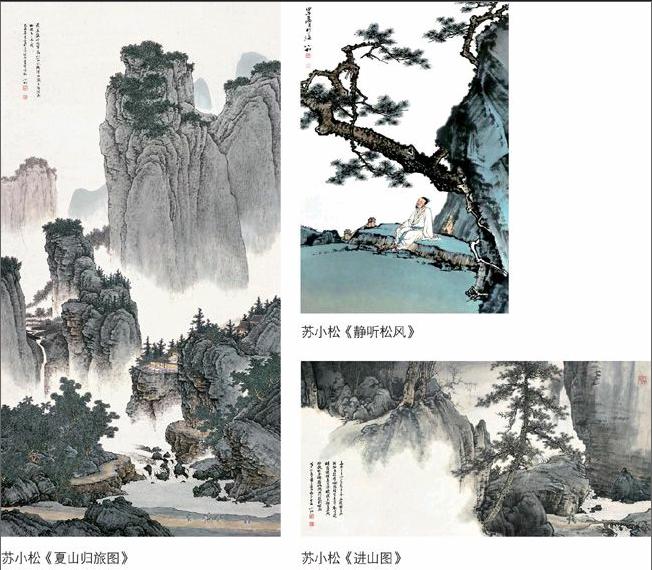

的确,在苏小松的笔下,山水、人物、花鸟,甚至案头清供、瓜果小食……无一不能入画,且表现得有质有韵,有笔有墨。近年来,苏小松的作品逐渐受到众多书画爱好者的欣赏与追捧,他的画风被誉为“新古典主义”,作品清丽秀美、工细润腴,在传统的绘画基础里融入颇多时代新意,古艳中又不乏勃勃生机。恰如苏小松其人,外表上看似诙谐幽默,实则骨子里严谨、细腻、深刻到了十分。

少年时代,爱好绘画的苏小松曾一度投身唐云先生门下,但唐老晚年杂事缠身,虽有爱才之心,却无闲暇教学,于是就将他介绍给了老画家蕉雨先生。老先生一见面,就教导后辈:“千万不要去讲人家画得不好,想想自己画得有什么好?”这句话始终影响着苏小松。整整八年,在师从蕉雨先生的那些岁月里,他从清代画家虚谷画风入手,渐渐练就了不俗的笔墨功底。进入上海大学美术学院国画系后,苏小松又受到了俞子才、应野平等一批手段高超的老先生们的影响。而到了上海人民美术出版社工作后,编辑《艺苑掇英》的同时,苏小松得以接触到了大量宋元绘画精华,由此眼界大开,手追心摹,坚定了自己以宋元传统为正道的艺术追求,直至今日。

待过出版社,搞过拍卖行,最终无法割舍自己对绘画的热爱,苏小松义无反顾地选择当起了职业画家。如今的他,除了拥有一手精到的好笔墨,好交游,喜美食,对古琴、昆曲、文玩等也颇为喜爱,甚至一周两次打羽毛球,雷打不动。在他看来,艺术的丰厚来源于传统的滋养与生活的润泽。

宋元传统

《新民周刊》:看了不少您的作品,从风格的变化上来看,这十多年来您从表现手段的多元到如今个人面目鲜明,在宋元绘画的古典风格中蕴含新意。这一过程是如何取舍的?

苏小松:我深深地感觉到真正中国绘画的脊梁,应该是宋元绘画,它的那种博大精深,以后很多绘画的风格皆是从中而来。因此我觉得要真正学到中国画艺术的精髓一定要找寻到根源,要追根溯源。而且宋元的绘画根基很强大,人的一生有限,但宋元的绘画是学不完、画不完的,这样一来就很有意思。

《新民周刊》:自清以来,宋元绘画经历了由褒到贬的过程,爱之者赞誉其为国画正道,厌之者则嗤之以鼻,不屑一顾,可张大千、谢稚柳、于非闇、陈佩秋等大师皆从中学习、走出了全新的道路。近年来,宋元绘画逐渐又得到重视,可谓起起伏伏,众说纷纭。苏老师是如何评价宋元绘画的?

苏小松:宋初宋太祖黄袍加身之后,杯酒释兵权,为稳定社会提倡抑武扬文,削弱了“武”对当时中国政治、文化、经济、道德的影响,而开始了“尚文”,把“文”提高到了非常高的历史高峰,以至于宋徽宗时期达到了顶峰。宋元绘画对整个中国美术史的影响是非常之大的,它是中国美术史的脊梁,历史上很多大家的出现,都是从宋元绘画中得到了许多启示,比如说,明朝的董其昌,他就曾经说过,“人得一鳞,尽可化龙也”,也就是说,你在宋元绘画的基础上,加上自己的发展,你就可以得到一个非常好的前景,这就足以说明宋元绘画在中国绘画史上的重要性和它的主导地位。

宋徽宗建立了画院,所以他对画院里面的画师,要求也非常高,比如说孔雀升墩,孔雀上树枝的话先上哪只脚?哪个季节应该出现什么花?哪个季节应该出现哪个虫?阴阳向背,四时分明,在那个时代都是非常讲究的。统治者把绘画抬到这么高的高度,使得画院的画师们也非常重视,从而每一个人都达到很高的水平,才出现宋元绘画如此之繁盛的局面。宋徽宗把宗教,特别是道教,道德,文化等等滋养进绘画里,把宋代的花鸟、山水、人物等绘画都提升到前所未有的高度,从而为之后的绘画确立了一个非常高的标准。还有就是《宣和画谱》里面也提到,他把很多宋以前的绘画整理、收藏、编目,做了很多细致的工作,因此之后历朝历代的中国绘画,都以宋元为基础,都具有很强的生命力。

古韵与新意

《新民周刊》:传统与创新,古韵与新意,在很长一段时期里是相互矛盾的概念,甚至泾渭分明,但在您的作品中,两者却碰撞出了明丽的火花。恰如刘旦宅先生所说的那样:“新不一定好,但好一定是新”,您是如何看待这一观点的呢?

苏小松:在中国传统绘画当中,古和新是相对的概念,“古”在我们绘画传统里不是一个贬义词,而是传承和师承的目标以及来源;“新”是我们往后发展的方向,所以古和新并不矛盾,比如说,某某同学是跟乔木老师学的,那么人们就会联想到,乔木老师是跟江寒汀老师学的,江寒汀又是从林良吕纪过来的,林良吕纪又是源自南宋院体,南宋院体又从北宋大景花鸟这边发展而来,所以这样可以呈现出完整的发展脉络。还有比方说,在美术史上有很多大师,他们是中国美术史上具有巨大转变的一个个重要节点,所以时间过得再久他们的存在都可以称之为“新”。

《新民周刊》:您刚才谈到了,我们要捍卫传统,那么捍卫传统与仿古,拟古有什么区别?仿古和拟古是不是意味着保守的态度?

苏小松:仿古和拟古必须从两块来看,很多历来的大家,在他的作品上,会有拟古现象,但绝不可能一模一样,比如仿董源、仿巨然、仿李成、郭熙,这个仿其实是说明了他绘画的师承、脉络关系,并不是真正的模仿古人;那么还有一种拟古,那是不求发展,只津津乐道古人的一鳞一爪,追求近乎一样的相似,这种拟古是一种没落,所以说这两种拟古是两个概念。

至于创新,在我看来是学了古代的东西,按照艺术家自身的发展,是自然的一种流露。因为我们活在当下,我们看到的东西和以前古代截然不同的,很多画家,他学古代的东西,会觉得很纠结,他想我的画以后会不会跟古代人分不清楚,人们会说我是古代人。其实可以把他们的作品放在古代,会发现完全就是两码事,就像人家说了,你吃牛肉,不一定你身上就长牛肉。所以这就是消化的一个过程,很多优秀的艺术家是学习了古代先进的东西,好的东西,然后转变成自己的,传递出各具特色的味道与韵味来,这才是新的东西,是自己的东西。endprint

《新民周刊》:学习宋元的画家往往会在画到了一定的阶段时碰到瓶颈,一度会画得僵硬、程式化,少生气。据说谢稚柳、陈佩秋两位先生也曾讲起过自己遇到过这样的状况。不知您曾遇到过么?

苏小松:晚清、民国时代,宋元绘画风格有一阵是非常匠气的,因为它的解构是很简单的,近、中、远。但为什么张大千、谢稚柳先生出来了?我觉得,这和写字、读书有关。拿我来说,有一段时间也画得生硬、呆板,怎么办?只有再去从宋元里找养料,每个人看画、临画的结果是不一样的,这就是因为他从画中读到、学到的东西有深有浅。一旦觉得自己不够了,就去宋元里再学,再找,吃透它,加上写字、读书,也必不可少。

《新民周刊》:宋元绘画都来自生活,再加以概括、提炼、表现,因此也具有强大的生命力与丰厚的技巧性,值得后人不断学习。总结前贤成功的经验,案头绘画与外出写生的结合,越来越受到画家的重视。这是否也是避免学习宋元绘画走向僵化的重要因素?

苏小松:是的。绘画好比爬楼梯,左手是写生,右手是书本。哪个手先伸?应该是书本,也就是案头临摹。只有了解了古人的绘画语言,才会知道中国画是如何表现自然的。因此对于山水的写生,还是要建立在对传统绘画的基本理解之上,然后去画的时候才感到可以下手,很多美术学院的学生出去写生,面对真山真水的时候,他们反而没办法下笔,是什么原因?因为他们对山水没有真正的理解,也不知道在真山真水里面需要得到什么东西。比如说临水的地方山石是怎样的?高耸的山又是什么形态?背阴面是怎样?面阳的又是怎样?山上长什么树?靠水的又是什么树?很多东西是很有讲究的。只有在传统的基础上了解了以后,再看真山真水的时候就知道你想要的是什么东西,那个时候才会觉得真山真水有挖不尽的宝藏。

《新民周刊》:自然的山山水水化入画家笔端,又不再是眼前的景致,而是画家心中的境界了。

苏小松:人在自然中是非常渺小的,所以移步就可以观万象。山的四季也是非常明显的,以前有句话叫做十里不同天,一山有四季。山底和山顶,它们的温度确实不一样,见到的树木也是不一样的,所见到的景色更是不一样。春天有春天的样子,春花初开,繁花点点,鸟雀飞在其间;夏天的时候非常葱葱郁郁,漫山遍野都是绿的;秋天的时候色彩斑斓,红黄一片;到冬天大雪漫山……所以说四个不同季节本身就能带给人很多想象的空间,中国传统绘画里四季的四条屏,就是表现山的四季,人在四季里的作息、活动、生活、劳作,是人和大自然相融相合的表现。山水里面的人物似乎有两种,一种是点景人物,画得非常小,他可以点缀山的雄伟,比如说范宽的《溪山行旅图》,背景是一座高耸的大山,山脚下不仔细看人像蚂蚁一样,有一串人,还有驴,驴背上还背着粮食;还有一些清代的画家,弘仁的作品中不出现人物,他认为人物在画中是污染了画面,看画的人就是画中的人,这是非常有趣的现象,所以艺术家都是一花一世界,一叶一如来,每个人的想法和表现方式都是不一样的。

艺术家笔下的山水是他想象的山水,并不是真山真水,人家说我画的画非常写实,看上去很舒服,其实只是取了某种符合人们心里必然的结构,无论是树木的长势,或者是它的安排都非常合理。中国的山水画完全是艺术家心中的山水,表现了美好的事物,对真山真水是一种提炼,并不是说照抄,照摹,自然界的石头很漂亮可以移过来;瀑布下面的小水口非常漂亮,人可以在边上洗脚,可以看云起云落,也可以移过来;秋天的树可以变黄变红,色彩斑斓也可以搬过来……把自然的东西搬到自己的画里面,自己的画其实是自然最美好的表现,是向往的山水之体现。

新古典主义

《新民周刊》:聊了那么多有关宋元绘画的问题,也谈到了很多您的作品,能不能概括一下您的艺术追求,或者说艺术理想是什么?

苏小松:我想用一个音乐的概念概括我的艺术理想,就是新古典主义。这里面包含了三个元素:其一,必须要有中国传统文化贯穿于始终;第二个,是以宋元架构为基础的延伸;第三个,需要有代表当今的笔墨呈现。也就是说:只要符合以上三个标准,基本上是属于新古典主义绘画范畴。通俗一点讲:在当下如果是在前人的基础上发展而来,并有自己独特面目的,都可以称之为新古典主义。举几个例子来说:张大千、吴湖帆他们两位的作品,放在古典主义里面是极其恰当的,他们的作品里有中国的文化是贯穿始终,基本架构又是从宋元过来的,所以他们绘画非常具有正统性,绘画语言博大,是有根基的;同时这两位画家,他们都有非常鲜明的个性,张大千非常豪迈,吴湖帆非常儒雅。他们的绘画又都有新古典主义的三个特点,所以他们正是新古典主义的代表。

我们再反过来举一个其他例子,比如说林风眠先生,早年留洋在国外,提倡新国画,他的作品非常具有代表性,但是他表达的内容,架构不是宋元的,作品的中心内涵和中国的文化有一点点偏差,但个人面目非常强烈,自然他是一个非常优秀的艺术家,非常高端的艺术家,也有非常鲜明的个性,但是他不符合新古典主义的三个标准,也就不属于新古典主义绘画的范畴。

《新民周刊》:您提到新古典主义无论是哪种创作方法,创作流派,归根到底都是中国文化,在您看来,中国文化指的是什么?

苏小松:绘画是中国文化的一枝,比方说中国文化是一棵大树,它有很多枝干,有戏曲、有绘画、有书法……有各种各种的艺术表现形态,绘画只是其中的一个。绘画的主脉依旧是中国文化,所以抛开中国文化的话,其实不能称其为中国画。有些画家具有天纵之才,可以把画面表现得非常完美,但是这不属于中国文化范畴,或者说是西洋绘画、彩墨画,所以我看见有些所谓的中国画,用的是光影,画的题材是和中国文化没有关系,但是他恰恰用的是宣纸和毛笔,以及中国的颜料,在我看来这不是中国画,中国画的中心还是中国的文化。

《新民周刊》:在绘画风格日趋多元的今天,您如何评价当代的文化创作环境?。

苏小松:当下的艺术创作环境非常好,有很多学者认为这是中国新的文艺复兴的开始,首先中国的政治环境、经济基础决定了中国文化的发展;在“文革”的时候,我曾经看到很多艺术家,白天在街上受批斗,搞运动,晚上他们把窗帘拉起来,还在玩字画,探讨艺术,这就说明中国文化的文脉是没有断过的。但是如果要发展的话,需要大的环境和平台。当下中国的形势这么好,对中国的文化非常支持的情况下,才可以大力地推广和发展。不过在大力的推广和发展当中存在着鱼龙混杂的情况,有很多人会在这个大环境里面混淆视听,很多内行的人不屑去说的事情,外行人又不敢说,所以这里很多留了很大的空间,有很多艺术的投机者可以在里面大行其道,误导了很多人,使得很多人对艺术的方向感到模糊,到底什么是好的?什么是黄钟大吕,什么是羊肠小道?什么是精华,什么是糟粕?完全被弄混了,有待于好好地梳理、辨别。endprint