以文化人 以智育人

朱保良

在上海市西南郊的金山区廊下镇,黄浦江源头六里塘、山塘河的交汇处,如藏龙卧虎般隐伏着一所百年老校廊下小学。走进廊小校园的人都会顿生同感,这实在是一所有故事的学校。桃李园、松梅园、莲湘园、童趣园、稚乐园、运动区、表演区和休闲区,“双十景”成就了美丽漂亮的校园环境,蕴涵着学校深厚的文化积淀,充满了浓厚的文化气息。

学校的西大门简朴但含义深刻。大门右侧由一根圆柱与三面梯次墙面组成,那根圆柱形似一支笔,又象征一根栋梁,三面梯形墙面恰似三本书,又象征读书万卷,“读书破万卷,下笔如有神”寓意其中。旁边的绿化带春意盎然,绿色代表绿领巾,红色代表红领巾,象征了廊小学生“天天写好字,天天读好书,长大了人人做祖国的栋梁之才”的求知梦想。

创校先辈沧桑百年的印痕与铭记

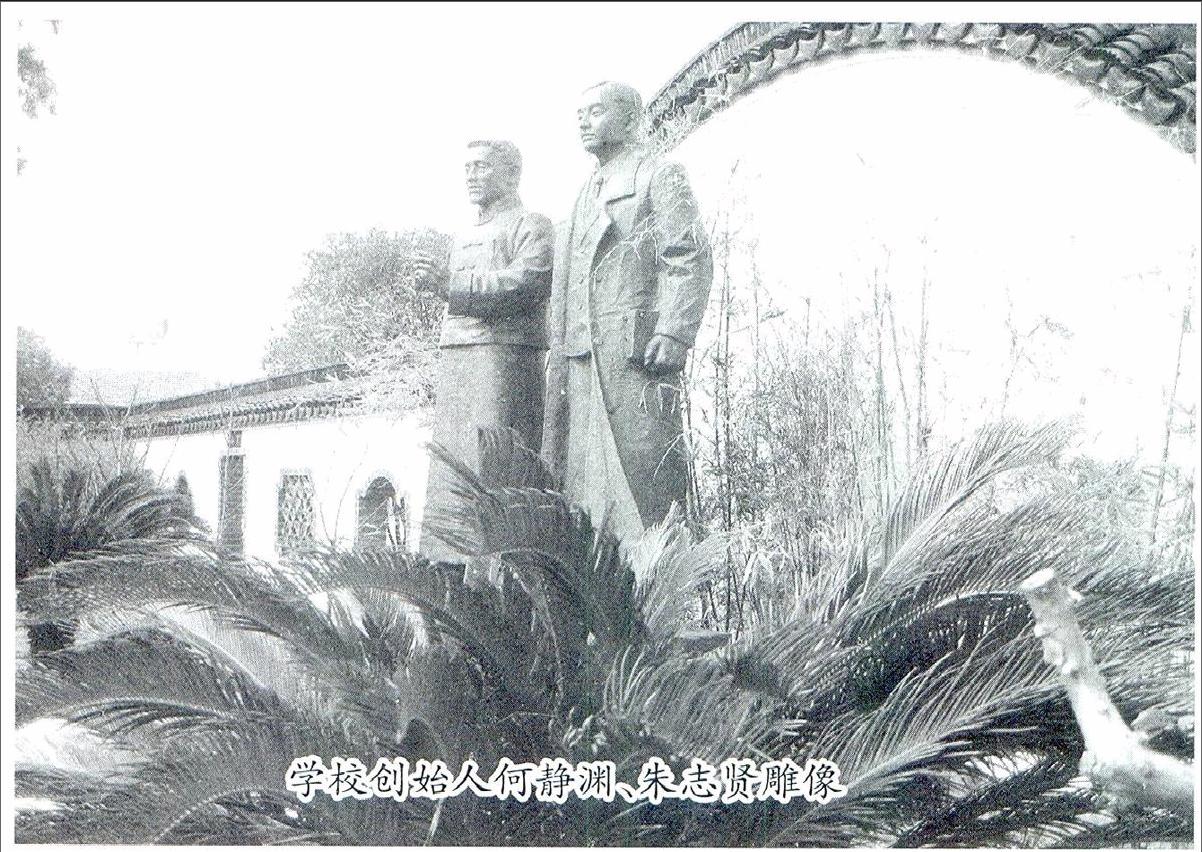

走进桃李园,最引人注目的是一尊高高的铜像——学校创始人何朱两先生。

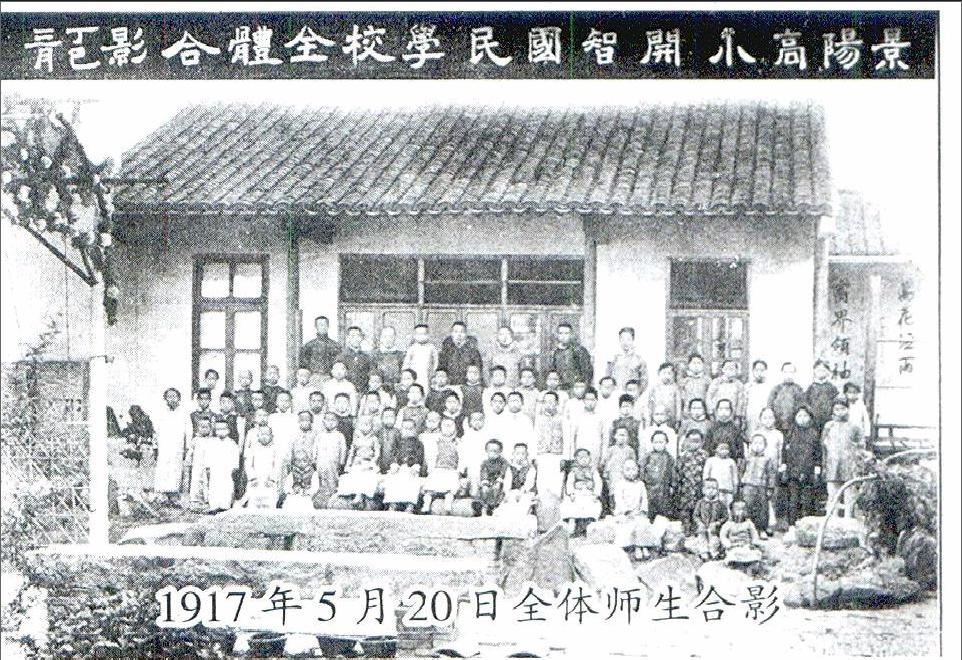

清光绪三十年(1904年),金山县教育先驱何静渊在廊下镇斗姥阁上创办开智初等小学。民国2年(1913年),县议会举荐朱志贤先生担任开智小学校长。朱先生接任开智小学校长后,出巨资在斗姥阁北面建造数间新校舍,不以方隅为限,广收学生。几年后,学校规模和影响在金山与平湖都首屈一指,得到了教育部嘉奖。朱先生一直认为办学就是为了报效社会。他曾经对朋友们说:“人在年富力强的时候,正是应当为社会服务效劳的时候。”1916年,朱先生增设了景阳高等小学。1917年,他又极力筹办中学,并曾计划增设工厂、商店,作为高小毕业学生实习职业的场所。可是计划刚定,朱先生却因病离世,宏愿未了。南社创始人之一高天梅写了挽联,南社后期主任姚光写了《吊朱志贤从表兄》一文,当时赴追悼会者有数千人。学校至今保存着1917年开追悼会时的两张珍贵老照片。

何朱两先生的办学精神和“开启智慧”、“报效社会”的办学理念在当时引起很大反响。民国23年(1934年),由朱家发起,各界捐助,时任校长蒋斐君经手建造了何朱两先生纪念堂。1937年10月,学校包括纪念堂在内的校舍被日寇付之一炬,纪念堂只剩下一块纪念碑碑额和一块刻有“何朱两先生纪念堂”的七字石碑。2004年,学校在1935年的《金山县鉴》上找到了何朱两先生纪念碑碑文,并将全文刻在一块铜牌上,连同遗留下来的碑额和石碑一起存放在当年纪念堂的遗址上。

2013年,学校为了永远纪念两位创始人何静渊和朱志贤,创作了何朱两先生铜像。这冥冥中是对先哲的追思和感恩,更是对历史的铭记和传承。

文化积淀新旧十景的比照与浸蕴

如今,学校南侧依然有一排陈旧的老房子,开窗的房顶、低矮的屋檐、残破的砖壁,还有风一吹会咝咝作响的木窗,与新校舍形成强烈反差,曾有人提议砌一朵围墙或种一排冬青树遮挡起来。学校却非常钟情这幢老房子,因为它有故事:这个老房子是廊下镇上世纪30年代的警察所,1937年,廊小校舍被日寇全部烧毁,小学生没有地方读书,当年有识之士借用这幢老房子作校舍,断断续续办了5年。在这个老房子的旁边还有当年校舍烧毁后残留的三块柱石,而且在学校1917年的老照片上清晰可见。2006年,学校在老房子旁边种了桃树、李树等果树。现在,当人们来到这个景点,看到老房子,就会想到学校百年沧桑,历史悠久;看到石柱,就联想到日本侵略者多么凶恶残暴;看到桃树李树,就会想到百年育人,桃李满天下,硕果累累。

在校园曲径蜿蜒处,无论是2004年建造的开智石、老房子、西大门、百年校庆纪念碑、勇敢的鲜军雕像、何朱两先生纪念堂遗址、书香苑、思源石、“书山有路”、“围墙画廊”等原十大人文景点,还是2013年才有的静渊亭、志贤门、何朱两先生铜像、1917年老照片石刻画、村校边门、能歌善舞雕塑、校训石、思乡泉、欢乐大舞台、牡丹石等新十大人文景点,有的经历了百年风雨,有的还是近几年的新作,但都蕴涵了丰富深刻的教育意义。“双十景”就是一个美丽漂亮、赏心悦目的大花园,20个生动朴实的校园故事。它将历史与文化,生态与建筑融合在一起,散发出独特的江南园林魅力,点点滴滴,潜移默化,长年累月滋润着廊小师生们的精神世界。

牡丹石是“双十景”中的最新一景。底色泛黑中隐约有一个个白色斑点,状如一朵朵国色天香的牡丹,形态逼真,图案清晰,妙趣天成,有的如含苞,有的似盛放。专家考证,牡丹石的形成是在15亿年前的地壳运动中,由晶体状的火山熔石随其他岩浆流动混合而成,世界上独一无二,只有中国洛阳有极少的储量,且是不可再生的天然资源。牡丹石集山川之灵秀,汇诗情画意之美韵,成为美石中的奇葩。河南省人民政府赠送给中央人民政府的一块牡丹石就存放在中南海紫光阁,可见牡丹石之珍贵。校园的牡丹石是新廊下人、著名企业家杨文辉所赠。学生看到这块牡丹石,既能了解牡丹石的一些知识,也会知道新廊下人建设廊下的热情,更能让学生感受到爱的教育,从小树立起长大后也要把爱洒向社会,洒向学校的美好志向。

廊小“双十景”又像一部活生生的百年史,是百年文化的深厚积淀,更是一本立体的、系统的、有历史纵深感和鲜活时代信息的校本教材。它使润物细无声的环境熏陶、睹物思情的历史浸染和英雄贤达的言行引导等教育手段,与学校日常的教育教学水乳交融地结合在一起,构成学校教育的有机整体。

2006年,学校获评为上海市花园单位;2012年,“百年廊小十大人文景点”获得上海市教育系统校园文化十佳优秀项目奖;2013年,廊下小学成为上海市校园文化环境建设示范校。

民间舞蹈莲湘技艺的拯救与传扬

在学校的莲湘园里有一个景点:能歌善舞雕塑。其中两个小学生在唱拍手歌,两个小朋友在打莲湘,活泼可爱,栩栩如生。这是学校请创始人后裔、雕塑家何鄂女士创作的作品。拍手歌和打莲湘是学校两个市级校园文化特色品牌。

作为非物质文化遗产之一的打莲湘,可是廊下镇一个富有特色的民间舞蹈,它通俗易懂,人人可学。莲湘历史悠久,相传已有300多年,在金山廊下有史可考的已有100多年。莲湘融民俗、舞蹈、音乐、娱乐和健身于一体,闪烁出民族、民俗特色,具有独特的艺术价值,是中华民族的艺术奇葩。endprint

每天早上大课间,学校全体学生在“廊下有个打莲湘,历史悠久名气响……”的莲湘之歌伴奏下,一起齐刷刷打莲湘,场面热烈,声势浩大,成为学校一道独特的艺术风景线。莲湘共有十四节,每节八拍。莲湘动作轻快明朗,姿态优美大方,富有节奏,响声不绝,热闹非凡,表达着人们对美好生活的向往和追求。

有幸觅得民间莲湘的老艺人,这门艺术才得以挖掘与保留。廊小从上世纪80年代便开始在学校开展莲湘活动,2006年5月,学校设置了莲湘课程,把莲湘列入课表。目前,学校已形成了天天有莲湘操、周周有莲湘课、月月有莲湘赛、年年有莲湘节、人人有莲湘棒、班班有莲湘队的特色活动,凸现莲湘健身、莲湘娱乐、莲湘怡情、莲湘益智、莲湘育德、莲湘育人的多重功效。

舞动莲湘,放飞梦想。近年来,廊小的打莲湘相继获得全国金奖、全国一等奖、上海市小学生表演舞二等奖,连续三届荣获金山区艺术节小学生舞蹈比赛一等奖。2009年,学校“打莲湘”荣获上海市艺术教育特色项目,2011年荣获上海市教育系统校园文化十佳优秀项目奖。

此外,运用民间传统的童谣——拍手歌对学生进行内容丰富、形式活泼的思想品德教育,也是廊下小学远近闻名的校园文化品牌。教育家吕型伟看到廊小的拍手歌连声称赞“好”,并欣然题词:我爱廊小拍手歌。儿童文学家张秋生对拍手歌三次精心修改指导,儿童画家陆汝浩还为每首拍手歌和每篇导语配了插图,使诗稿更趋完美,寓意更显深刻。《文汇报》、《东方文明》、《东方教育时报》、《中国教育报》、《上海教育》等报刊纷纷介绍廊下小学开展拍手歌教育活动的经验做法。拍手歌先后荣获金山区童谣创作一等奖、全国第五届小公民道德建设一等奖、首届上海市未成年人思想道德建设工作创新案例奖。2011年,学校的拍手歌获上海市中小学十佳德育优秀项目奖。

廊下小学的发展,如酒之佳酿,历经百年弥足珍贵;廊下小学的文化,如曲之天籁,缤彩纷呈绕梁不绝;廊下小学的前景,如锦之玉帛,丝丝编织华美绚丽。新中国成立之前,何穆、马本初等革命先辈于廊下开始踏上征程;新中国成立之后,烈士张鲜军、残奥冠军姚芳等杰出校友层出不穷。当年他们曾以身在廊小而骄傲,而今的廊小则以辈出这样的校友而自豪。而孕育的土地就在这一方润物无声的校园,廊小的百年文化印证了这样一句成语:桃李不言,下自成蹊。

(责任编辑 肖松)endprint