青少年参与游乐性极限运动的现状调查与研究

徐慧媛

(浙江海洋学院 萧山科技学院,浙江 杭州 311231)

0 前 言

高峰体验理论是马斯洛心理学最具特色的部分之一,马斯洛认为,高峰体验一般都是以毫无预料、突如其来的方式发生的,常常具有“喜出望外”(surprised by Joy)的特征[1]。高峰体验的时刻是人最快乐的时刻,此时,人会比平时更有决断力,更专心致志,更能经受得住别人的反对,对自己更有把握。他认为,在这种时刻,人们完全摆脱了怀疑、恐惧、压抑、紧张和怯儒,其自我意识也悄然消失,感到自己与外部世界完全融为一体,感到自己是整个创造的中心,是自己活动的主宰,丝毫不会怀疑自己的能力。从而能够达到追求的目的,体验到了完满。游乐极限运动迎合了现代人特别是青少年走向自然、寻求刺激、实现自我的需要,因而又被称为区别于传统健身与竞技体育的“另类体育”。由于现在人们的价值观和生活方式发生了变化,参与游乐极限运动的人数逐年增多,特别是青少年的参与人群尤为明显。高峰体验作为自我实现的瞬间,对我们每一人的人生修养有着十分重要的意义,本研究依托马斯洛高峰体验理论, 对青少年参与游乐极限运动的现状进行调查研究,了解青少年参与此类活动的行为特征及活动目的,以期对游乐极限运动有更深入的研究。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

根据本研究的目的与要求,以参与杭州“环球嘉年华”的游客作为研究样本,在2012年5月至7月进行现场问卷、访谈调查。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法。本研究搜集并阅读大量国内外有关体育休闲、极限运动、体育心理等理论方面的文献、论著,内容涉及到体育心理学、体育旅游、社会心理学、体育运动与健康促进等多门学科及交叉学科。

1.2.2 问卷调查法。本研究共发放问卷400份,回收380份,回收率为95%。其中有效问卷342份,有效率为86%。本研究所有数据是用SPSS13.0统计软件进行统计分析。

1.2.3 访谈法。访谈法是本研究调查青少年参与游乐极限运动情况的辅助方法。主要由研究者深入到参与游乐极限运动的青少年当中去,采用谈话的方式以获取所需的资料。

2 结果与分析

极限运动(extreme sports)来自欧美发达国家。“extreme”在英语中是极度的、激烈的、最远的意思。极限运动是一种强调人与自然的融合,通过对运动器具的掌握和控制,最大限度地发挥生命潜能,在挑战自我和自然的过程中,获得身心健康愉悦,满足新鲜刺激感,实现个人价值的新兴休闲运动[2]。主要项目有蹦极、攀岩、滑水、漂流轮滑、摩托艇等项目。本研究依托马斯洛高峰体验理论,参考前人对极限运动的定义和分类,认为游乐极限运动是特定人群参与的,能充分发挥自我生理和心理潜能,在挑战自我和自然的过程中,获得身心愉悦,满足新鲜刺激感,最后实现个人价值以及情感体验的新兴休闲运动。本研究的游乐极限运动范围为活动场所固定的主要分布在大型的主题公园,分为乘骑类(刺激类)和游艺类(休闲类)两种运动项目,并且有专门参加过安全培训的工作人员,为活动提供了更安全的保障体系。

相比较极限运动而言,游乐极限运动的参与者范围更广更大,项目的难度系数和不利的安全因素大范围降低,这样更有利于项目的开展和推广。

2.1 参与游乐极限运动青少年的结构特征

2.1.1 性别结构特征。在游乐极限运动参与人群中,男性占被调查者的55%,女性占被调查者的45%,游乐极限运动参与者没有显著性别差异,男女参与者参与活动的感受都是为获得丰富的体验。参与者在一定的情境中,参与实践活动,用自己的心灵去感悟,这不仅是理解生活的需要,更是激发生命活动、促进参与者成长的需要。丰富的体验和感受对于完善参与者的情境结构起着重要的作用,没有感受和体验的不断丰富,情境结构的发展、人格结构的完善就成了一句空话。

2.1.2 年龄结构特征。通过对杭州乐园342名青少年参与者进行的调查统计可知,参与者的年龄主要以20~28岁年龄段居多,占56.4%;28岁以上占2.3%;17~19岁年龄段为26%;13~16岁年龄段11.4%;8~12岁年龄段占3.8%(见表1)。据问卷调查和现场观察可知参与人群为青年居多。中小学生学业紧张,他们的余暇时间少,没有独立经济能力参与游乐极限运动,一般都是父母伴随而来。而青年特别是大学生和大学生同龄的工作者开始有了更多的自由时间,一方面他们能够充分地利用时间进行学习和工作;另一方面他们更热衷于挤出余暇时间参与各种各样的体育休闲活动。28~35岁属于社会工作的中坚力量,压力大,余暇时间减少,而且追求刺激、冒险的强度、愿望也有所降低。

表1 受试青少年年龄统计表

2.1.3 学历结构特征。在游乐极限运动参与者的学历构成中,大专或大学本科所占比例为63.45%;高中为20.1%;初中为10.5%;小学为5.8%(见表2),从调查的数据可知80%以上的参与者为在校学生。20世纪90年代,极限运动刚传入我国时,只有那些对酷文化敏感、且叛逆性较强的部分青年人对游乐极限运动感兴趣。这部分青年人大多从学习中找不到体现自己价值的乐趣,从而转求其它途径来吸引别人的注意,表现为对新奇事物流行文化的追逐。而现在,青少年尤其是大学生一般具有比较稳定的体育休闲意识,这在大学高年级学生中尤为明显,大学生自由时间的增加及外出社交活动的增加,也为他们参与活动提供了充足的时间和机会。另外他们在生理和心理上都处于成熟高峰,他们具有充沛的青春活力,对自己充满信心,对新鲜事物特别敏感,厌恶因循守旧,勇于探索和创新。还有就是大学生在大学时期有了一定的经济条件的支持。多方面的原因都使青少年尤其是大学生成为游乐极限运动的主力军。

表2 受试青少年学历统计表

2.2 参与游乐极限运动青少年的行为特征分析

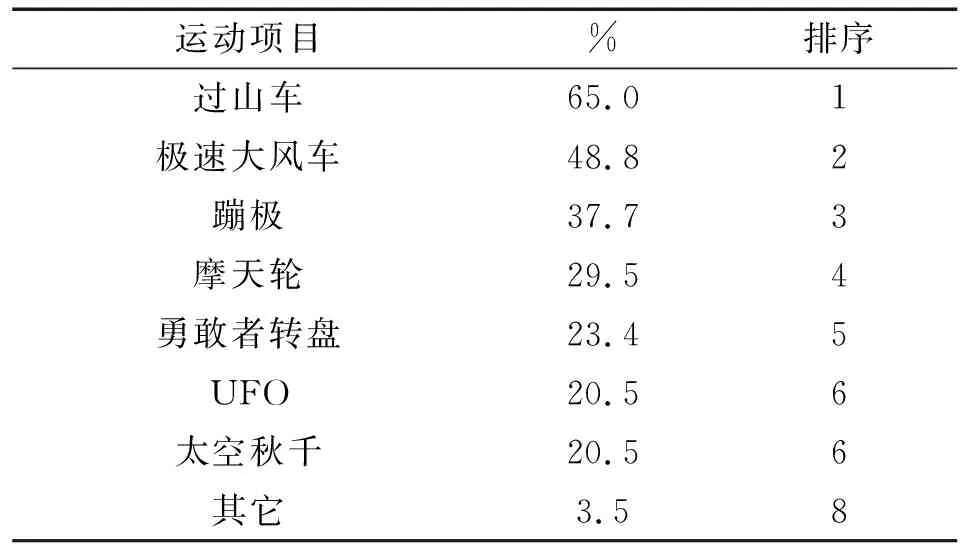

2.2.1 项目选择总体情况。调查得出,在被试者中,有65.0%的人最想参与运动项目为过山车,29.5%的人选择摩天轮,48.8%的人选择极速大风车,选择蹦极、勇敢者转盘、太空秋千、UFO的百分比分别为:37.7%、23.4 %、20.5 %、20.5%。最想参与的运动项目前5位的是:过山车、极速大风车、蹦极、摩天轮、勇敢者转盘(见表3)。

表3 最想参与的运动项目

过山车,是杭州环球嘉年华最刺激的项目之一,也是本次调查参与人数最多的项目。过山车的最高点离地面31m,轨道总长880m,是目前省内最长的过山车轨。极速大风车的项目特点:适合胆小又想寻求刺激的参与者。速度和刺激程度都低于过山车和蹦极。蹦极项目的特点:自由落体更高、反弹时间更长,感觉更刺激。比过山车、极速大风车惊险刺激程度更高,对参与者的生理和心理素质要求也更高。参与者追求的是冒险和刺激,正是由于对心理和生理极限的极大刺激性,蹦极运动成为年轻人挑战自我、实现自我的一种重要方式,吸引不同年龄和性别的人参加。

2.2.2 不同性别青少年的项目选择。调查发现,不同性别的青少年在项目选择时,男性和女性相比较差异性不大(见表4)。虽然平时在参加体育锻炼和运动训练时,由于性别差异,所喜爱及选择的项目是有差别的。但作为追求时尚、刺激的青少年女性与男性同龄人一样,对游乐极限运动表现出了极大的兴趣,过山车、极速大风车、蹦极等项目都是男、女性青年人共同的选择。男女双方在对游乐极限运动的理解上,男性倾向于体验,而女性倾向于追求时尚。这一方面与男女的欣赏角度有关,男性较容易倾向于欣赏,而女性倾向于被欣赏。

表4 不同性别的参与者项目选择的方差分析

2.2.3 不同年龄段青少年的项目选择。调查发现,不同年龄参与者在项目选择上存在显著性差异(见表5),随着年龄的增大,选择刺激类项目的人数百分比也逐渐增大。8~12岁的13名参与者中只有2人选择了刺激类等项目,6人选择了休闲类的项目,5人选择了其他,而这两名参与者选择了参与过山车等项目。13~16岁选择刺激类明显增多,有25名参与者选择了过山车等项目。17~19岁有63名选择了刺激类项目,而20~28岁有115名选择了刺激类项目,占百分比最多。28岁以上有5名选择了刺激类项目。从中可以了解到青少年选择项目是具有共性的,都喜欢刺激性较强、能挑战自我和征服自我的项目。不同年龄段的青少年生理和心理的特征不同,选择的项目也会不同。在选择项目时,我们要根据不同的年龄段设置不同的项目,让青少年在活动中真正体验快乐,把负作用降低到最低点。这也是本研究的初衷和目的。

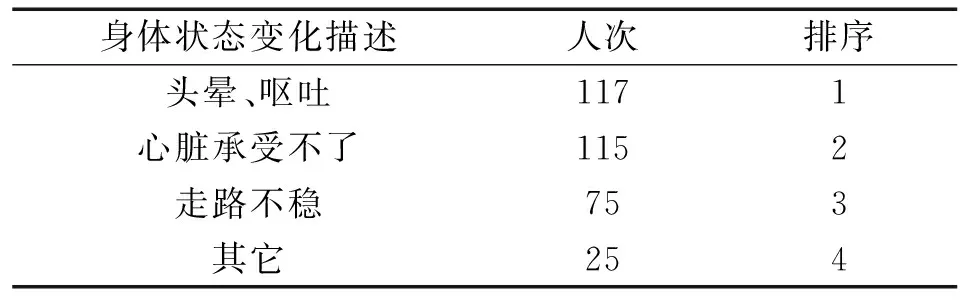

2.2.4 参与游乐极限运动后的身体状态。根据调查,参加这些项目后,88.3%以上的人都感到刺激、压力得到释放、情绪得到发泄。游乐极限运动对青少年情感高峰体验具有一定积极影响作用,有助于促进青少年获得良好的情绪体验。虽然部分参与者身体会产生一些不适,如排在首位的是头晕、想吐、走路不稳,甚至还有部分人会有心脏承受不了的感觉,但只有少数人认为自己不会再参加类似的活动。本文从最想参与运动项目前三名的运动项目进行调查。

表6 参与过山车后的心理感受

表7 参与过山车后的身体状态变化

表8 参与极速大风车后的心理感受

表9 参与极速大风车后的身体状态变化

表10 参与蹦极后的心理感受

表11 参与蹦极后的身体状态变化

从以上对三个项目的身体状况调查可以看出,参与此类身体都会产生不适的反应。参与过山车后身体的不适,从一定程度上来说参与此类活动对青少年的生理有一定的负面作用,特别是对肠胃的刺激。人的每一次体验都是一次向自我实现的终极目标迈进的过程,但人的身体中还有着与“向前冲”的体验相反的后退、停止、趋向安全的力量。据报道,在极短时间内反复玩过山车等游乐性极限运动项目,可能会导致脑部和脊髓受损。日本神经内科专家福武敏夫在日本神经学会议上说,日本有3名20多岁的年轻人在1天内4次到10次不等地玩过山车,之后他们患了慢性头痛和手麻,其中两人出现了硬腹下血肿,另外一人脊髓中间产生空洞。多名专家都认为这和反复受到强大的重力加速度影响有关。有一部分人虽然参与后有着不适的反应,但是对他或是她以后参与的影响不大。

游乐性极限运动本身所具有的惊险刺激的特性决定了它具有较高的危险性,对器材的保护措施提出很高的要求,此外,参与者的健康状况也是不可忽视的重要因素。由此,游乐场对身高和年龄都做了很严格的规定, 而且针对项目特点还会增加一些限制,如对蹦极项目参与者的要求:有心、脑病史的人不能参加;高度近视者也不宜参加。但由于游乐性极限运动追求自由和创新的特征决定了保护措施总是滞后于游乐性极限运动动作的创新,所以游乐性极限运动的危险性将一直存在。

在参与此类活动时应做好宣传和教育工作,每人因人而异应根据自己的身体状况来选择运动项目。所以青少年在在选择运动项目时要根据自己的兴趣爱好、自己个性性格等方面来选择项目,不要盲目地跟风。

2.3 青少年参与游乐极限运动的目的

游乐极限运动项目设置分为刺激类、家庭类和孩童类等,照顾了不同年龄段参与者的兴趣爱好。游乐极限运动能满足青少年寻求新鲜、追求刺激、追求高峰体验、渴望前卫时尚的心理。在日常生活中,人们对所感受到工作的压力、学习的压力、交往的压力、知识和能力匮缺的压力,进行生理补偿和心理补偿是如此,追求自我实现也是如此,而一旦真正获得补偿或者达成实现,那么,整个过程最终都会表现在或回归到情感层面,让补偿者或自我实现者感受到快乐。

表12 参与游乐极限运动的目的

如表12所示,青少年在游乐极限运动中体验最多的是挑战极限的刺激感,占89%;感到自由自在和舒畅、愉快的选择百分比分别是55%和54%;社交方面,如促进交往,增强友谊为33%,展示个性的为25%,体现时尚与品位为16%;体验到挑战后的成就占12%等。从这些数据可知,青少年在参与此类活动的最大目的是挑战极限的刺激感,获得身心的体验;其次是促进交往,增强友谊;展示个性和追求时尚及自我完善等方面不是青少年参与此类活动的主要原因。

但是青少年参与游乐极限运动不可避免会受到外部因素的影响。在对游乐极限运动参与者的访谈中,他们都表示希望能够在有着游乐极限运动文化氛围中参与,由此可见,环境对机体的参与具有较强的影响力,在浓厚的游乐氛围中会激发个体的参与动机,反之动机减小。游乐场设施安全性能因素在一定程度上也影响着青少年对游乐极限运动的参与度。但是随着高科技飞快地发展,设备的安全性能越来越好,再加上游乐场的工作人员进行全面的安全专业辅导,为以后参与者对游乐设施的安全信赖度大大提高。

3 结论与建议

3.1 从青少年参与游乐性极限运动的现状分析得出:参与者的年龄主要以20~28岁年龄段居多占56.4%,28岁以上占2.3%,17~19岁年龄段占26%,13~16岁年龄段占11.4%,8~12岁年龄段占3.8%。在游乐性极限运动参与者的学历构成中,大专或大学本科所占比例为63.45%,高中为20.1%,初中为10.5%,小学为5.8%。

3.2 据问卷调查和现场观察可知参与人群为青年居多,参与游乐极限运动青少年的年龄主要在20—28岁,具有大专或大学本科学历居多。不同年龄参与者在项目选择上存在显著性差异,在青少年年龄范围内,随着年龄的增大,选择刺激类项目的人数也逐渐增加。不同性别的青少年在项目选择时,男性和女性相比较差异性不大。 参与刺激性项目后身体可能会产生头晕甚至呕吐等不适反应,所以少年及不符合要求的人不适宜参加此类项目,宜选择休闲类项目较好。

3.3 由于青少年选择冒险类的项目居多,所以对游乐设施的安全性能提出更高的要求。虽然随着高科技迅猛的发展,但是随着游乐业的迅速发展,游艺和游乐设施种类不断更新变化,向高空、高速、多维空间旋转发展,在给参与者带来不尽享受和刺激时,游乐场所的设备,人身伤害事故也有时发生,给无辜的参与者和家庭带来了巨大的痛苦。所以完善游乐极限运动的安全保障体系,显得非常重要的。

3.4 加强青少年参与游乐极限运动的教育和宣传。对不同年龄段的青少年选择项目时,要给予合理的指导和积极的引导;学校和家庭也要给予一定的教育和引导;游乐场根据不同年龄段设置不同的游乐项目,如过山车等项目降低速度,蹦极等项目降低高度,以满足不同年龄段青少年的参与。高峰体验不仅具有一定的心理治疗效果,作为自我实现的瞬间,它无疑对我们每一人的人生修养有着十分重要的意义,它总是会对人产生一种启迪,从而时刻意识到生活的美好和生存的价值。

[1] 马斯洛.人性能达的境界[M].林方,译.昆明:云南人民出版社,1987.

[2] 胡小明,等.体育休闲娱乐理论与实践[M].北京:高等教育出版社:239-240.

[3] 马斯洛.人的潜能与价值[M].林方,译.北京:华夏出版社,1987.

[4] 汤丰林.《高峰体验及其价值》—马斯洛思想研究之三[J].甘肃教育学院学报:社会科学版,1998(1).

[5] 苏雅娟.简述马斯洛的“高峰体验”理论[J].柳州职业技术学院学报,2005,9(3).

[6] 弗兰克·戈布尔.第三思潮:马斯洛心理学[M].吕明,陈红雯,译.上海:上海译文出版社,1987.

[7] 卢元镇.论消遣与娱乐[J].体育与科学,1984(4):8-14.

[8] 张健,曹建民.极限运动[J].中国学校体育,2002(1):48-49.

[9] 郑浩然.广州、深圳极限运动(B3街道项目)现状及发展趋势研究[D].华南师范大学,2005.

[10] 郑浩然,刘嘉丽.20世纪60年代以来美国青年文化与极限运动的发展[J].体育学刊,2005(5):136-137.

[11] 李丁.极限运动在我国高校的发展状况[J].兰州大学学报:社会科学版,2001(29):205-206.

——新春游乐汇