环境风险中政府信息公开与民众参与的博弈研究

石 磊, 杜 子 超, 王 东 波

( 1.大连理工大学 建设管理系, 辽宁 大连 116024;2.东北财经大学 工商管理学院, 辽宁 大连 116025 )

一、引 言

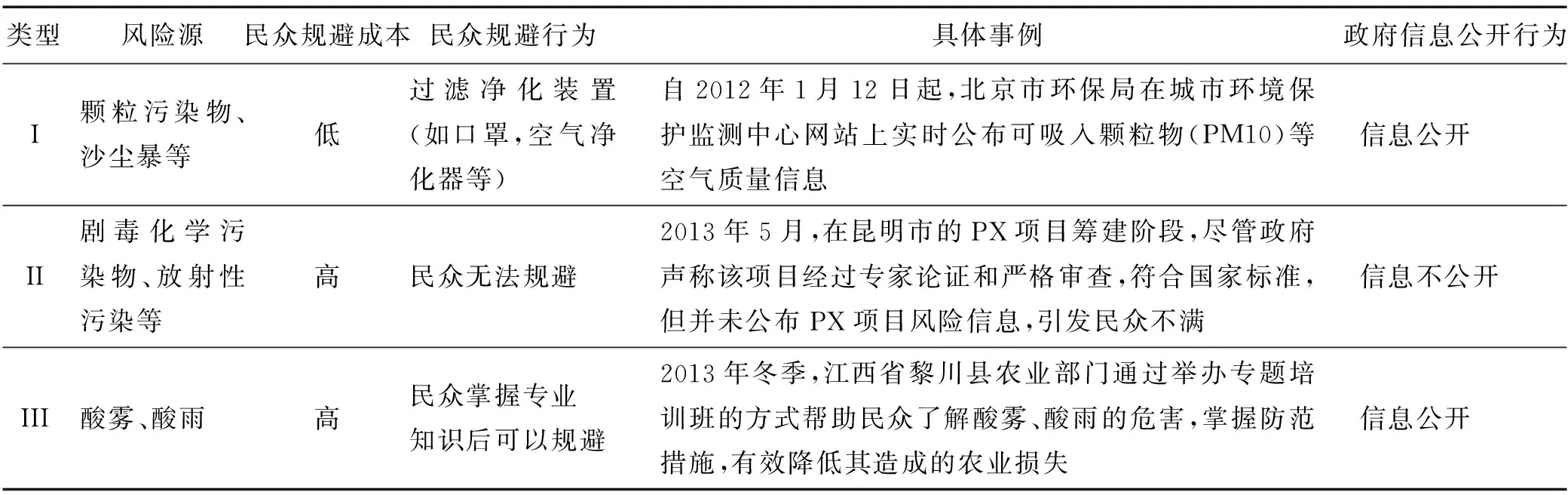

近年来,环境污染事件屡屡发生,引起了民众对政府环境风险管理的关注。环境风险是由人类活动引起或由人类活动与自然界的运动过程共同作用造成的,通过环境介质传播的,能对人类社会及其生存、发展的基础环境产生破坏、损失乃至毁灭性作用等不利后果的事件[1]。由于环境风险事件的发生会给民众带来生命财产等损失,因此民众通常希望在环境风险转化为风险事件之前了解风险相关信息及政府的应对措施以决定如何规避风险。本文根据风险源、民众规避成本及规避能力,将环境风险划分为三种类型,具体如表1所示。

表1 环境风险种类及具体事例

数据来源:北京市环境保护监测中心. 北京市空气质量监测子站单站浓度数据实时发布[EB/OL]. http://www.bjmemc.com.cn/g327/s964/t676.aspx,2014-09-15;南方周末网,昆明:PX项目尚在规划研究中[EB/OL]. http://www.infzm.com/content/90204,2014-09-19;程快生. 黎川县着力提高农民对大雾的认识[EB/OL]. http://www.jxagri.gov.cn/News.shtml?p5=215605,2014-09-25.

自20世纪80年代,我国已陆续颁布了《环境保护法》、《大气污染防治法》、《环境信息公开办法(试行)》等相关法律法规,对上述三类环境风险的信息公开做出明确要求。然而,从表1中具体事例可以看出,政府在环境风险信息公开方面并未表现出一致性,以政府为主导的信息公开仍然存在主观性强、片面性等问题。对于第II类风险,政府希望通过隐藏环境风险信息掩盖其决策失误以逃避问责,这种做法会给民众造成更大的损失,并影响政府环境风险管理的效果。

如何促进政府对环境风险信息的公开成为目前学术界关注的焦点。国内外学者普遍认为,民众参与是政府实现决策合法性和科学性的手段,同时也是民众通过直接或间接地影响政府行政决策实现自身利益的有效途径[2][3]。民众参与对政府部门和民众自身的环境风险决策均产生影响。政府掌握的风险信息可能是不完全的,民众参与可以帮助政府补充相关信息[4][5]。民众通过和政府、专家还有其他参与者的信息交流有利于更好地补充与环境风险相关的科学知识和经验知识,从而更好地了解规避风险过程中的技术难题[6],增强民众个体规避风险的能力[7][8]。而且,民众参与在一定程度上可以促进政府信息公开。韩志明分析了民众个人申请政府信息公开对政府的作用[9]。王锡锌指出,信息公开是民众知情权的要求,民众基于利益诉求或公民精神要求政府公开信息,因此民众参与是政府信息公开的社会推动力[10]。

同时,政府信息公开是民众参与的基础和保障[11]。Stiglitz认为,实质性的民众参与要求参与人必须获取充分的相关知识,保密会减少公众获取信息的质与量,使民众参与举步维艰[12]。何桂珍指出,信息公开是决定民众参与是否成立的核心因素,信息开放的程度和获取信息的途径会直接影响到民众的参与兴趣和能力[13]。

综上,政府环境风险信息公开与否取决于民众对风险的规避策略及对政府风险决策的参与程度,而民众则根据政府公开的风险信息决定参与及规避策略,双方的决策均受对方决策的影响。因此,政府对环境风险信息的公开和民众对风险规避策略及参与政府风险决策的选择是政府和民众双方博弈的结果。

本文针对上述不同类型的环境风险,构建政府与民众之间的完全信息动态博弈模型,研究政府公开风险信息的内在动机以及民众参与促进政府环境风险信息公开的作用机制。

二、环境风险信息公开基本模型

1.模型定义

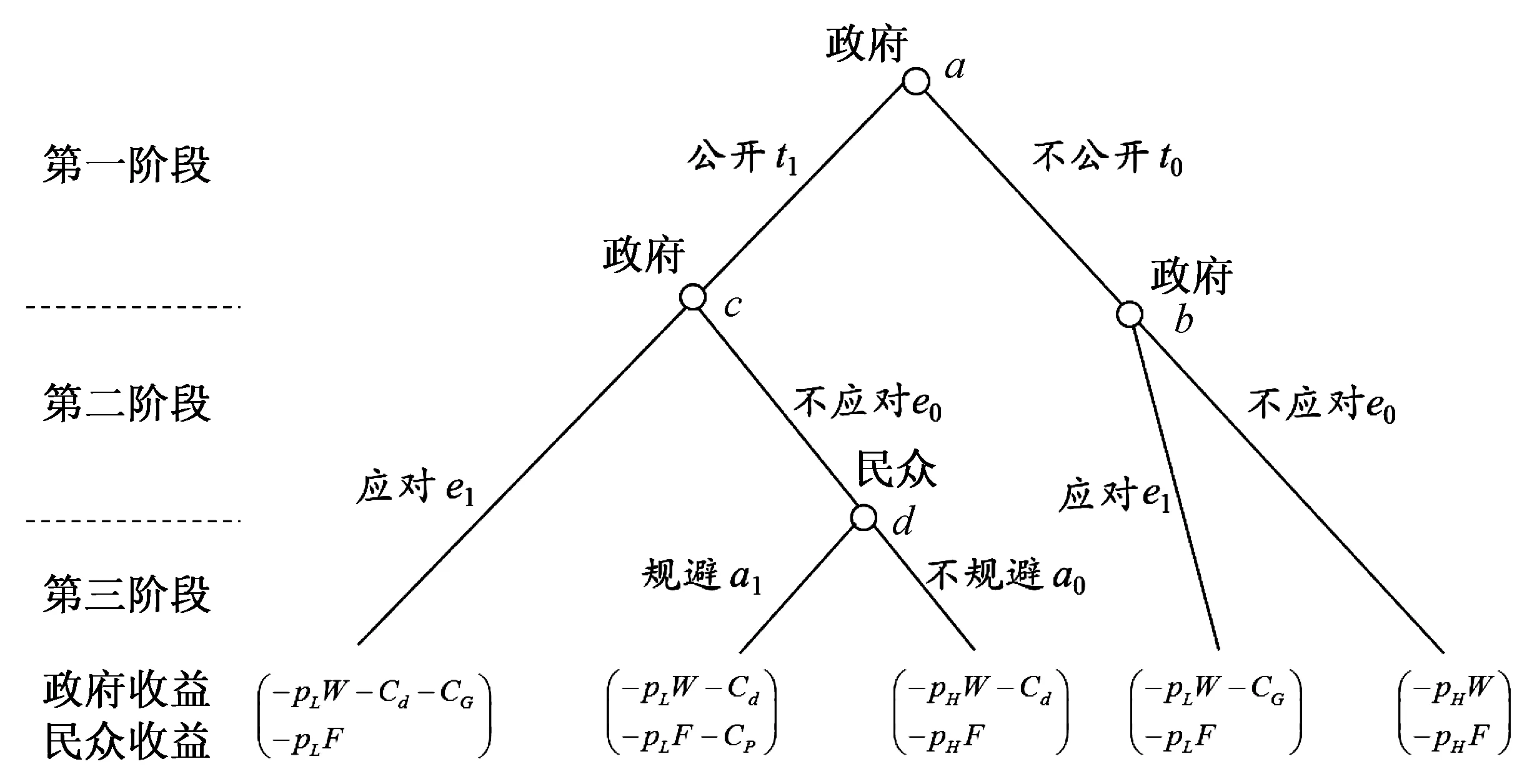

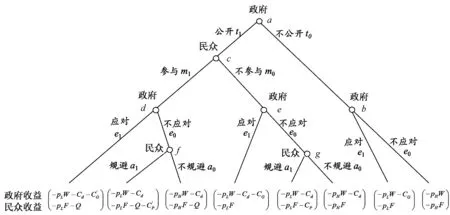

本文考虑的政府环境风险信息公开博弈模型参与人为政府责任部门(以下简称为政府)和代表性民众(以下简称为民众)。如图1所示,政府与民众的博弈过程分如下三个阶段进行。

图1 基本模型的博弈树

第一阶段:政府掌握环境风险A的信息,若该风险A发生会对民众造成损失F。政府决定是否公开风险信息t∈{t1,t0}(节点a),其中t1表示政府公开环境风险信息,t0表示政府隐瞒信息。若政府公开风险信息,公开成本为Cd。环境风险信息公开成本包括直接成本和间接成本,其中直接成本主要是公开信息的技术成本,而间接成本主要体现为信息公开暴露政府以往决策的失误或政府损失的短期利益等方面[14]。

第二阶段:政府选择是否采取风险应对措施e∈{e1,e0}(节点b和节点c),其中,e1表示政府采取风险应对措施,e0表示不采取措施。假设政府风险应对成本为CG,不采取应对措施时成本为0。

第三阶段:民众选择是否采取相应措施规避风险a∈{a1,a0},其中a1表示民众采取规避措施,a0表示不采取规避措施。在基本模型中民众的决策在以下三种情形下进行:

a)若政府公开了风险信息而没有采取风险应对措施{t=t1,e=e0},民众决定是否自己采取措施来规避风险以减少风险A对自己生命财产造成的期望损失(节点d)。假设民众采取的风险规避措施的成本为CP。

b)若政府公开风险信息后采取了风险应对措施{t=t1,e=e1},民众无需选择相应措施规避风险,即a=a0。

c)若政府没有公开环境风险信息,民众事前无法得知相关信息,因此也无法选择是否采取风险规避措施,即a=a0。

当环境风险A导致民众损失F发生时,政府可能会受到上级部门的问责或由于民众批评导致声誉受损等引起的责任成本W。

2.模型假设

(1)政府(民众)采取风险应对(规避)措施的效果表现为减小民众损失F的发生概率。若政府(民众)没有采取风险应对(规避)措施,则民众损失的发生概率为pH,若政府(民众)采取了风险应对(规避)措施,则民众损失F发生的概率为pL。假设Δp=pH-pL>0。

(2)假设信息公开成本Cd和政府风险应对成本CG之间满足以下关系:

Cd≤CG

(1)

(3)在政府公开环境风险信息的前提下,政府采取风险应对措施是社会最优的选择,即:

-pLF-CG≥-pHF

(2)

不等式式(2)还的左边表示政府采取风险应对措施时的社会期望收益,右边表示不采取措施时的社会期望收益。式(2)可以转换为ΔpF≥CG。

3.基本模型均衡解

基本模型为三阶段完全信息动态博弈,根据逆向归纳法,求解子博弈精炼纳什均衡解。考虑政府公开环境风险信息但不采取风险应对措施时民众选择是否规避风险(节点d)。若民众选择规避,风险损失F发生的概率由pH缩小为pL,但民众需要付出CP的成本。因此,民众选择规避或不规避风险时的期望收益分别为:

(3)

根据式(3)和式(4),民众选择规避风险的条件为:

(5)

式(5)表明,只有民众采取风险规避措施带来的期望效益ΔpF不小于规避成本CP时,民众才会选择采取措施防范风险。相反,若不等式(5)不满足,则表明由于规避成本过高,民众无法规避风险。以下根据不等式(5)成立与否(情形1和情形2)分析政府的策略,其中情形1代表第I类风险,情形2代表第II类风险。分析顺序为,首先分析政府是否采取风险应对措施(节点b和c),其次考虑政府选择是否公开风险信息(节点a)。

(1)政府选择是否采取风险应对措施(节点c和节点b)

首先,考虑政府公开环境风险信息t1的情形。若政府不采取应对措施,民众选择规避风险a1;若政府采取应对措施,民众不规避风险a0。因此,政府采取或不采取风险应对措施获得的期望收益分别为:

(6)

(7)

其次,考虑节点b政府不公开环境风险信息t0的情形。由于民众不知道环境风险信息,无法规避风险a0,政府采取风险应对措施或不采取措施时获得的期望收益分别为:

(8)

(9)

根据式(8)和式(9),节点b上政府采取风险应对措施的激励条件为:

因此,不公开环境风险信息前提下,只有当不等式(10)成立时政府才会采取风险应对措施。

(2)政府选择是否公开风险信息(节点a)

根据前文分析,在公开环境风险信息后政府不采取风险应对措施,民众选择规避风险,因此政府公开信息的期望收益见式(7)。若政府不公开风险信息,根据不等式(10)成立与否,政府选择是否采取风险应对措施,其获得的期望收益见式(8)或式(9)。因此,节点a上政府公开风险信息的激励条件为:

若不等式(10)成立,则:

若不等式(10)不成立,则:

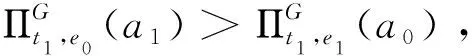

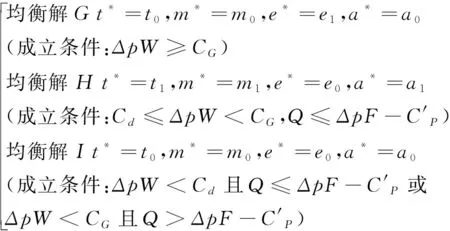

根据假设条件式(1),则式(11)必然成立。因此,根据式(10)及(12)的成立与否,得到如下均衡解:

其中,ΔpW表示政府公开环境风险信息后民众规避风险使政府能够避免的期望责任成本,Cd表示信息公开成本。在均衡解A中,政府公开风险信息但不采取风险应对措施,民众采取措施规避风险;而在均衡解B中,政府既不公开环境风险信息也不采取风险应对措施,民众不知道风险信息,因此事前也无法对风险进行规避。根据以上分析结果,得到如下命题:

命题1:对于第I类风险,仅当民众规避风险使政府可避免的期望责任成本不小于风险信息公开成本时,政府选择公开风险信息,同时不采取风险应对措施。

命题1中描述的风险通常指颗粒污染物、沙尘暴等。该类环境风险的产生通常与政府以往决策的相关性较小或政府通过隐瞒该风险信息谋求短期利益的空间较小,因此此类环境风险信息的公开成本较小,比较容易满足均衡解A的成立条件。此类风险民众规避成本较低(如购买口罩、少出门等),因此政府更希望在公开环境风险信息后民众能够规避风险。

(1)政府选择是否采取风险应对措施(节点c和节点b)

①节点c。政府采取风险应对措施或不采取措施时获得的期望收益分别为:

(13)

(14)

因此,政府采取风险应对措施的激励条件为:

②节点b。根据式(8)和式(9),节点b上政府选择采取风险应对措施的激励条件为不等式(10)。

(2)政府选择是否公开风险信息(节点a)

根据前文分析,无论政府公开环境风险信息与否,其选择采取风险应对措施的条件相同,为式(10)或式(15)。根据式(10)或式(15)的成立与否,政府在公开环境风险信息时获得期望收益分别为式(13)、式(14);在不公开环境风险信息时获得的期望收益为式(8)、式(9)。因此,政府公开环境风险信息的激励条件为:

若式(10)或式(15)成立,则:

若式(10)或式(15)不成立,则:

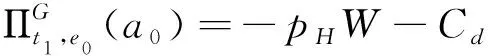

很明显,式(16)和式(17)不成立,表明风险信息公开成本Cd的存在导致政府选择不公开环境风险信息。因此,得到如下均衡解:

时间对于摄影来说至关重要。Réhahn认为: 创作充满生命气息的个人肖像不仅关乎构图和光线,更取决于和拍摄对象一起度过的时间,无论是在古巴和当地人一起抽雪茄,还是和越南的村落首领喝茶聊天,都是很好的例证。他说:“伟大肖像作品的秘密是长时间的互动。”度过的时间,无论是在古巴和当地人一起抽雪茄,还是和越南的村落首领喝茶聊天,都是很好的例证。他说:“伟大肖像作品的秘密是长时间的互动。”

在均衡解C和均衡解D中,政府均不公开环境风险信息,但随着政府在风险发生后承担期望责任成本ΔpW的增加,政府趋向选择采取风险应对措施。根据以上分析结果得到如下命题:

命题2:对于第II类风险,为避免承担风险信息公开成本,政府选择不公开风险信息。同时,若在风险发生后责任成本较大,政府会采取风险应对措施。

对于PX项目等企业剧毒化学排污或核电事故等引发的第II类风险,由于规避成本过高,民众无法自我规避。当对此类风险采取应对措施能够避免的期望责任成本ΔpW不小于风险应对成本CG时,政府会采取措施避免风险损失的发生。然而,公开此类风险信息容易暴露政府以往决策失误或使政府失去企业税收,导致公开成本较大,因此政府通常选择不公开或延迟公开风险信息以逃避承担信息公开成本。

三、引入民众参与的政府环境风险信息公开模型

在基本模型中,对于民众可以规避的环境风险,政府可能公开风险信息,但不采取风险应对措施;而对于民众无法防范的环境风险,政府则选择不公开风险信息。以下在基本模型的基础上引入民众参与分析其对政府公开及风险应对决策的影响。

1.模型假设

最后假设民众参与政府环境风险决策是社会最优的选择,即:

-pLF-Q≥-pHF

(19)

不等式(19)左边表示民众参与且政府采取应对措施时民众的期望收益,右边表示民众不参与且政府不采取风险应对措施时民众获得的期望收益。

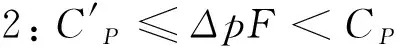

在民众选择是否参与环境风险决策后,政府选择是否采取风险应对措施(节点d、e),然后民众选择是否采取规避措施防范风险(节点f、g)。而政府选择不公开风险信息时其后的决策过程与基本模型形同。政府与民众的收益如图2所示。

图2 引入民众参与后的博弈模型

2.均衡解

与基本模型不同,由于博弈中加入了民众参与的选择,根据逆向归纳法首先考虑在政府公开风险信息但不采取风险应对措施时,民众选择是否规避风险(节点f和节点g);其次分析政府是否选择采取风险应对措施(节点d、e、b);再次考虑民众选择是否参与政府环境风险决策(节点c);最后分析政府选择是否公开风险信息(节点a)。

首先考虑在节点f和节点g,民众选择是否对环境风险进行规避。在节点f中,民众选择规避或不规避风险时的期望收益分别为:

(20)

(21)

根据式(20)、式(21),民众在节点f选择是否采取措施规避风险的条件为:

(22)

在此情形下,无论民众参与与否,若政府在公开环境风险信息后不采取风险应对措施,民众选择规避风险。与基本模型不同,民众参与模型中需要考虑民众是否参与政府环境风险应对决策。以下首先考虑政府是否采取风险应对措施(节点d、e、b),其次分析民众是否参与政府环境风险决策(节点c),最后考虑政府是否公开风险信息(节点a)。

(1)政府选择是否采取风险应对措施(节点d、e、b)

首先,考虑民众参与前提m1下政府选择是否采取风险应对措施(节点d)。在政府不采取风险应对措施e0时,民众选择规避风险a1;而政府采取风险应对措施e1时民众选择不规避风险a0,因此政府采取或不采取风险应对措施获得的期望收益分别为:

其次,考虑政府公开环境风险信息t1,民众不参与m0条件下政府是否采取风险应对措施(节点e)。由于节点e以下的政府和民众之间的子博弈与基本模型中政府公开风险信息后的子博弈(节点c以下)相同。因此,根据式(6)和式(7),得到民众不参与情形下,政府同样选择不采取风险应对措施。根据以上分析,在政府公开环境风险信息的前提下,无论民众参与与否,政府均不采取风险应对措施。

最后,分析不公开环境风险信息条件下政府是否采取风险应对措施(节点b)。由于节点b以下子博弈与基本模型相同,根据式(8)和式(9),政府采取风险应对措施的条件见式(10)。

(2)民众选择是否参与环境风险决策(节点c)

根据假设式(18),式(25)必然满足,因此在政府公开风险信息t1的前提下,民众选择参与政府环境风险应对决策m1。

(3)政府选择是否公开风险信息(节点a)

根据前文分析,政府在公开环境风险信息t1时,民众选择参与m1,政府不采取风险应对措施e0,民众选择规避风险a1,政府获得的期望收益见式(24)。而在政府不公开风险信息时,政府采取风险应对措施的条件见式(10)。根据式(10)成立与否,政府获得的期望收益分别见式(8)和式(9)。因此,政府公开环境风险信息的激励条件为:

若式(10)成立,则有:

若式(10)不成立,则有:

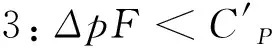

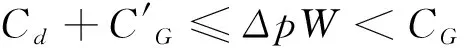

根据假设式(1),式(26)必然成立。因此,根据式(10)和式(27)成立与否得到如下均衡解:

在均衡解E中,政府选择公开环境风险信息,但不采取风险应对措施,而民众选择参与且规避风险。在均衡解F中,政府不公开风险信息,且不采取风险应对措施。

通过与基本模型均衡解A和B及其成立条件进行比较,发现对于第Ⅰ类风险,民众参与没有改变政府公开环境风险信息的局限条件,即ΔpW≥Cd,于是得到如下命题:

命题3:对于第I类风险,民众参与不能促进政府公开环境风险信息。

命题3表明,对于颗粒污染物、沙尘暴等第I类环境风险,政府公开环境风险信息后民众能够采取措施进行规避。当政府公开的环境风险信息不完全时,民众可能会咨询相关政府获取更全面、准确的信息,以降低自身的规避成本,此时民众参与主要表现为问询等形式。

在此情形下,民众只有在参与政府环境风险决策后才可以规避风险。在民众不参与的情形下,即使政府不采取风险应对措施民众也无法规避风险。根据与情形1同样的步骤,求得如下均衡解:

命题4:对于第III类风险,仅在民众参与必然发生且ΔpW≥Cd时,政府才选择公开环境风险信息,同时不采取风险应对措施。否则,政府选择不公开环境风险信息。

第III类环境风险为民众缺乏相应的规避知识,且政府应对成本过高或风险发生后承担较小责任的,如酸雾、酸雨或土地盐碱化等风险。由于民众不知道此类风险对不同种类农作物产生怎样不同的影响,在参与成本较低时,通过咨询专家、参加讨论会等形式了解或掌握相关知识,从而能够采取有效措施对风险进行规避。此时,民众参与的效果主要体现在减少民众规避风险的成本。

在此情形下,无论民众参与与否,民众都无法采取措施规避风险。根据与情形1和情形2同样的步骤,求得该情形下的均衡解为:

在均衡解J中政府不公开风险信息,但采取风险应对措施。在均衡解K中,政府公开风险信息并采取措施应对风险,同时民众选择参与到政府的风险决策过程。最后在均衡解L中,政府不公开风险信息,也不采取风险应对措施。根据以上分析得到如下命题:

3.民众参与制度的讨论

毋庸置疑,上述分析结果成立与否取决于民众参与制度的确立和完善。本文提出的民众参与制度具有如下几个方面特点:第一,为了确保民众在知情的基础上行使参与权利,在信息公开制度中对信息公开的内容有更为详细的规定,包括政府对风险的应对措施、信息公开成本等对民众有价值的信息。只有让民众充分了解风险应对决策的过程以及执行情况,才能缩短民众对政府决策的认知和接受过程,同时如命题5所示,可以向民众传递信号协调双方行为。第二,专业机构的参与。在风险信息公开过程中可能会涉及到一些专业性问题,需要具有独立性、专业性和代表性的第三方机构的参与。如命题4所示,民众往往对环境风险缺乏必要的认识,通过参与政府环境风险决策,咨询专家的意见以决定风险应对策略。命题5揭示的政府和民众之间的互动交流同样需要专家的介入。第三,为了提高政府应对环境风险的效果,民众参与制度中须建立民众意见的反馈机制。政府在制定风险应对措施时要考虑民众意见,在不采纳民众意见时要说明理由。第四,通过民众参与制度设计降低参与成本。论证会、座谈会等参与形式表明民众参与是一种集体行为,参与形式的合理组织、设计可以避免搭便车问题,增强民众参与的积极性。第五,政府问责制度的公开和执行。正如命题5所示,政府的问责成本可以起到协调政府和民众行为的作用,因此有效的问责制度是民众主动参与的前提和基础。

四、结 论

本文通过政府和民众之间博弈分析,探讨了政府环境风险信息公开和民众参与的动机和条件,研究了民众参与和政府风险信息公开之间相互促进作用机理,揭示了政府信息公开制度与民众参与制度实施中应注意的基本问题和发展方向,从而得出如下结论:

一方面,在民众参与缺失的情形下,政府环境风险信息公开与否取决于风险种类和风险公开成本的大小。对于第I类风险,政府倾向于将风险信息公开,让民众自行采取措施规避风险。而对于第II类风险,由于公开和不公开情形下政府采取风险应对措施(或不采取措施)的条件和效果相同,为了避免承担风险信息公开成本(特别是间接成本),政府选择不公开环境风险信息。

另一方面,民众参与能否促进政府环境风险信息公开取决于环境风险种类、风险发生后政府承担的责任成本、信息公开成本、风险应对成本及民众参与成本大小。首先,对于第I类风险,民众参与不会促进政府公开风险信息。若参与成本较低,民众会选择咨询政府相关部门的参与形式补充风险信息以减少自身的风险规避成本。其次,对于第III类风险,当民众参与必然发生且政府承担责任成本较小时,政府会选择公开环境风险信息,民众则会以专家咨询或讨论会等形式学习、了解详细风险信息及风险规避方法,并采取措施对风险进行规避。对于第II类风险,只有当政府和民众认知该风险需双方共同分担和应对时,民众参与到政府风险决策过程中,而政府也会公开风险信息并采取风险应对措施。此时,民众参与和政府环境风险信息公开之间实现了相互促进。

参考文献:

[1] 李蔚卿. 环境评价[M]. 北京:化学工业出版社,2003.143.

[2] 陈炳水. 论我国行政决策中的公民参与[J]. 社会科学, 2005,(2):32-37.

[3] 杨志军. 环境治理的困局与生态型政府的构建[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2012,(3):103-107.

[4] VERBA S,NIE N. Participation in America:Political Democracy and Social Equality[M]. New York:Harper and Row,1972.255-275.

[5] COOPER T L,BRYER T A,MEEK J W. Citizen-centered collaborative public management[J]. Public Administration Review,2006,66(S1):76-88.

[6] IRVIN R A,STANSBURY J. Citizen participation in decision making:is it worth the effect[J]. Public Administration Review,2004,64(1):55-65.

[7] BREWER J F. From experiential knowledge to public participation:social learning at the community fisheries action roundtable[J]. Environmental Management,2013,52(2):321-334.

[8] HE G Z,MOL A P J,ZHANG L,etal. Public participation and trust in nuclear power development in china[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews,2013,23:1-11.

[9] 韩志明. 行动者的策略及其影响要素[J]. 公共管理学报,2010,(4):12-23.

[10] 王锡锌. 解读《政府信息公开条例》:公众参与是政府信息公开的永续推动力[J]. 理论导报,2008,(5):17-19.

[11] 李艳芳. 论公众参与环境影响评价中的信息公开制度[J]. 江海学刊,2004,(1):126-132.

[12] STIGLITZ J. OnLiberty,the right to know,and public discourse:the role of transparency in public life[A]. GIBNEY M J. Globalizing Rights:The Oxford Amnesty Lectures[C]. Oxford:Oxford University Press,1999.115-155.

[13] 贺桂珍,吕永龙. 新建核电站风险信息沟通实证研究[J]. 环境科学,2013,34(3):1218-1224.

[14] 刘谊,刘星. 我国政府信息透明度的现实思考[J]. 中国软科学,2004,(9):24-30.