领导干部运用法治思维能力的现状分析

——对哈尔滨市255位局、处级领导干部的调查

杨 娜

(中共哈尔滨市委党校,哈尔滨 150080)

一、问题的提出

法治思维是指在法治理念的基础上,运用法律规范、法律原则、法律精神对所遇到或所要处理的问题进行分析、综合、判断、推理和形成结论、决定的思想认识活动与过程。党的十八大报告明确提出,要提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力。局、处级领导干部是深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的实践者、推动者,了解他们法治思维的状况并进一步探寻提高领导干部法治思维能力的路径对于破解改革、发展与稳定的难题,转变执政思维、提升执政能力都具有重要意义。然而,从现有研究成果看,领导干部运用法治思维能力方面的调查研究并不多见。因此,本文选择哈尔滨市局、处级领导干部这一特定群体,通过他们的视角审视领导干部运用法治思维能力问题,具有十分重要的理论意义和现实意识。

二、问卷设计及样本的选择

(一)问卷设计

问卷共分为法治思维认同状况、运用状况、培养路径三个部分,具体问题主要从九个方面提出。

第一部分主要针对领导干部对法治思维的认同情况展开调查。要提高领导干部的法治思维能力,首先要求考察领导干部对于法治思维的认同状况,这是探寻提高领导干部法治思维能力有效对策的前提。针对领导干部对于法治思维的认同情况的调查,主要包括两个问题:“你认为领导干部在工作中应该优先运用哪种思维”,“你认为行政决策是否需要考虑法律程序”。通过这两个问题考察领导干部日常工作中尤其是行政决策过程中对于法治思维的认同状况。

第二部分主要针对领导干部运用法治思维能力现状展开调查。领导干部是否认同法治思维和是否运用法治思维往往存在差异,为此,在了解领导干部对法治思维认同状况的基础上,我们有必要进一步了解领导干部日常工作中对于法治思维的实际运用情况。针对领导干部运用法治思维能力现状的调查,主要包括五个问题:“目前领导干部在工作中主要运用哪种思维”,“当法律与政策发生冲突时你会怎么办”,“你怎么评价哈尔滨市的领导干部运用法治思维和法治方式处理问题的能力”,“你对哈尔滨市行政执法状况如何评价”,“你认为大多数领导干部在决策和处理问题时,是否运用法治思维”。通过这五个问题考察受访领导干部自身以及哈尔滨市领导干部群体运用法治思维的现状。

第三部分主要针对影响领导干部法治思维能力提高的制约因素和提高领导干部法治思维能力的途径展开调查。目前影响领导干部法治思维能力提高的困难和障碍,以及今后应该重点从哪方面入手提高领导干部的法治思维能力是本部分考察的重点。为此,针对提高领导干部法治思维能力的路径调查,主要包括两个问题“你认为从非法治思维和方式向法治思维和方式转变最大的困难和障碍是什么”,“你认为提高领导干部法治思维能力,最大的突破口在哪”。通过这两个问题探寻提高领导干部法治思维能力的途径和方法。

(二)样本的选择

此次问卷调查,分别于2013年4月18日、4月23日、5月28日,2014年4月24日、5月5日,选择在哈尔滨市委党校新任职正处长能力提升培训班、新任职市管领导干部能力提升培训班、新任职处级公务员能力提升培训班、新任职正处长能力提升培训班、新任职市管领导干部能力提升培训班五个班次进行。其中2期新任职市管领导干部能力提升培训班(以下简称市管干部任职班)学员为局级领导干部,2期新任职正处长能力提升培训班(以下简称正处长任职班)学员为正处长,新任职处级公务员能力提升培训班(以下简称处级任职班)学员为正处级领导干部、副处长、副处级领导干部。此次调查共发出问卷275份,收回267份,有效问卷255份,其中市管干部任职班收回有效问卷82份,正处长任职班收回有效问卷90份,处级任职班收回有效问卷83份,分别占被调查者的32.2%、35.3%、32.5%。

三、哈尔滨市局、处级领导干部运用法治思维能力现状分析

(一)领导干部对于法治思维的认同度较高

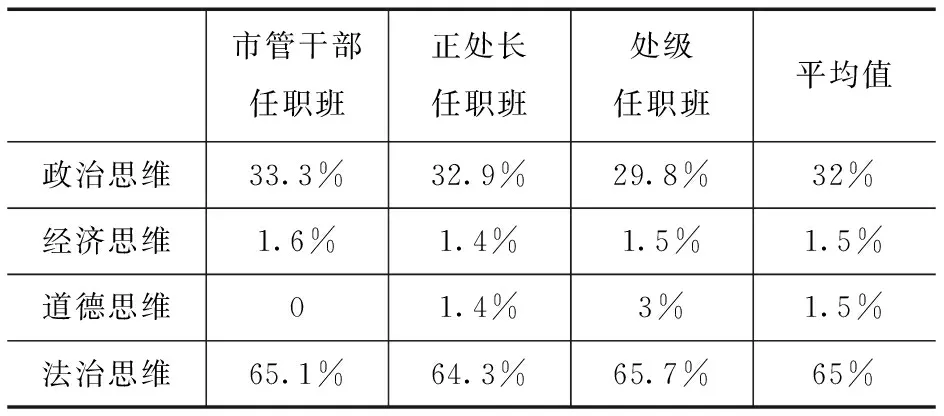

在被问及“你认为领导干部在工作中应该优先运用哪种思维”时(见表1),65%的领导干部认为是“法治思维”,这一比例表明,随着依法治国基本方略的不断推进,领导干部依法行政观念不断得到强化和提升,对于法治思维有着较高的认同度。

表1 领导干部对于运用法治思维的认同情况

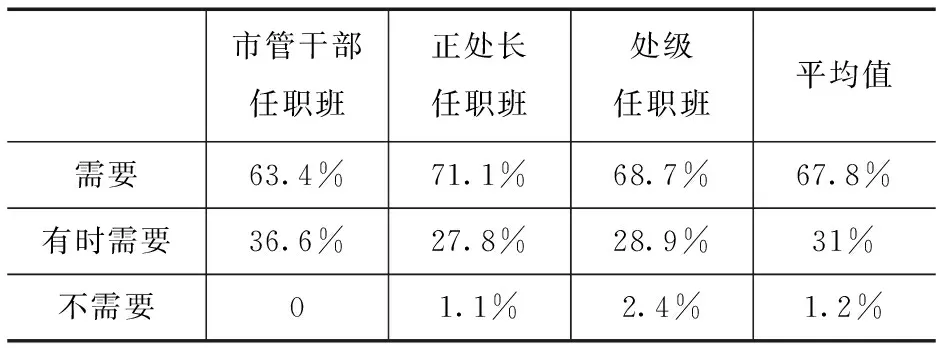

在被问及“你认为行政决策是否需要考虑法律程序”时(见表2),67.8%的领导干部认为“需要”,31%的领导干部认为“有时需要”,而认为“不需要”的领导干部只占1.2%。在领导干部的诸多职能中,决策是领导的基本职能,决策是领导活动的起点,从一定意义上说,领导过程就是一个不断做出决策和实施决策的过程。调查表明,受访领导干部中绝大多数都能够认识到行政决策需要考虑到法律程序。

表2 领导干部对于行政决策运用法律程序的认知情况

(二)领导干部日常工作中对于法治思维的运用不够

1.领导干部日常工作中更多适用政治思维

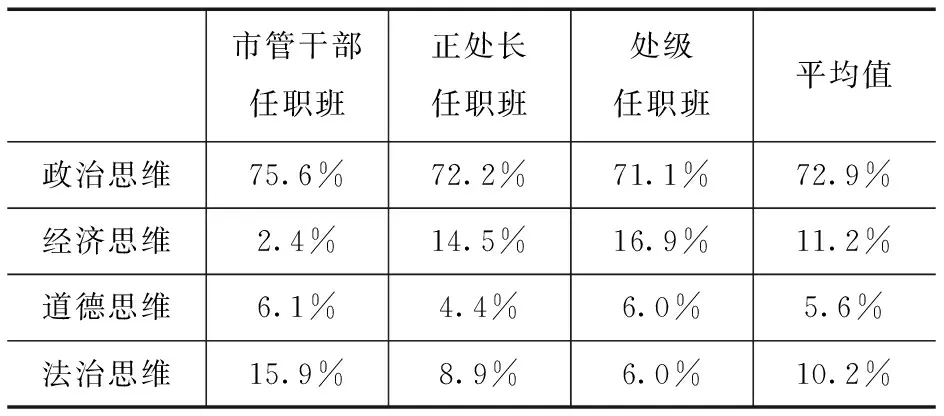

调查显示,当被问及“你认为领导干部在工作中主要运用哪种思维”时(见表3),72.9%领导干部认为是“政治思维”,11.2%领导干部认为是“经济思维”,10.2%领导干部认为是“法治思维”,5.6%领导干部认为是“道德思维”。领导干部在工作中会涉及法治思维、政治思维、经济思维、道德思维等多种思维的运用,法治思维考虑的是合法性问题,政治思维考虑的是政治上的利弊得失,经济思维考虑的是成本收益的比较,道德思维考虑的是道德上的善恶评价。调查结果表明,目前领导干部在工作中主要运用的是政治思维,而非法治思维,这意味着相比于合法性问题,领导干部更加看重政治上的利弊得失。

表3 领导干部对于日常工作中多种思维适用的认知情况

2.领导干部日常工作中选择性适用法治思维

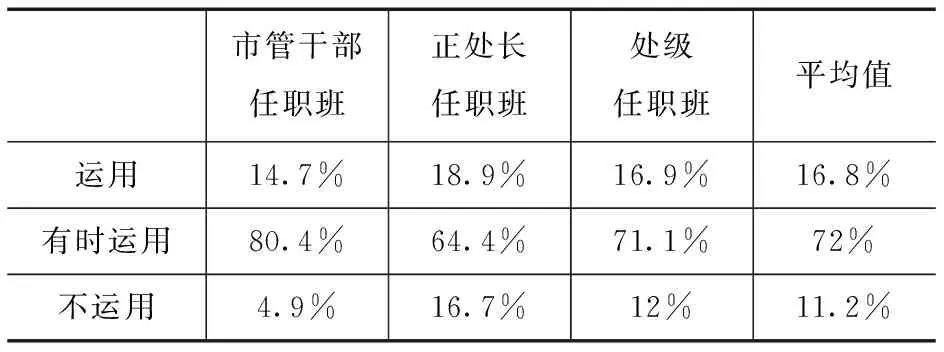

在被问及“你认为大多数领导干部在决策和处理问题时,是否运用法治思维”时(见表4),16.8%的领导干部认为“运用”,72%的领导干部认为“有时运用”,只有11.2%的领导干部认为“不运用”。在三个选项中,选择“有时运用”的比例最高,这表明法律还没有成为领导干部最基本的行为准则。这种情况的出现,不仅因我国法律制度的不尽完善,此外政治、经济等多因素的考量也会影响领导干部日常工作中法治思维的适用。

表4 领导干部日常工作法治思维适用的认知情况

3.人治思维仍然阻碍着法治思维的适用

在被问及“当法律与政策发生冲突时你会怎么办”时(见表5),53%的领导干部选择“请示领导”,41.9%的领导干部选择“依法办事”,有5.1%的领导干部选择“依政策办事”。通过统计数据可以发现,当人治思维和法治思维狭路相逢时,人治思维仍然以微弱优势战胜法治思维。当法律与个人的意志发生矛盾冲突的时候,法律的权威高于个人意志就是法治思维,如果个人的意志凌驾于法律之上则是人治思维,当受访领导干部面临法律与政策的冲突时,更多的人选择请示领导,这不能不说明根深蒂固的人治思维目前仍然严重阻碍着法治思维的适用。但同时,通过统计数据我们也可以发现,对于法律与政策关系问题上,更多的领导能够认识到法律的效力要强于政策。法律是国家政策和执政党政策的定型化、条文化。当法律与政策在实践中发生矛盾和冲突时,领导干部应该要坚持依法办事,维护法律的稳定性和权威性。

表5 领导干部对法律与政策关系的认知情况

(三)对于哈尔滨市领导干部运用法治思维能力总体评价不高

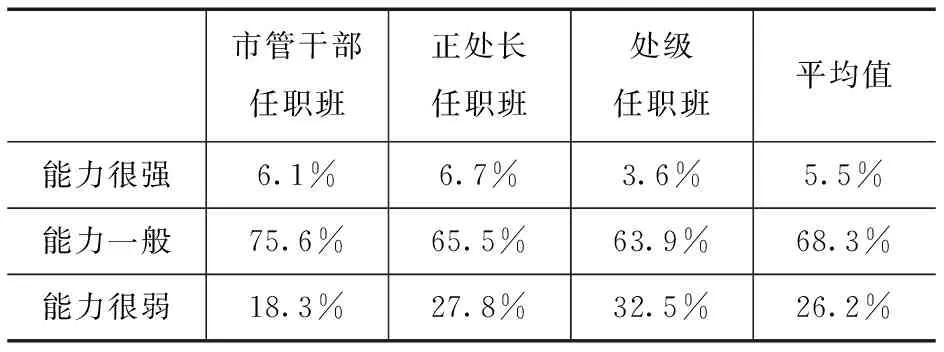

在被问及“你怎么评价哈尔滨市的领导干部运用法治思维和法治方式处理问题的能力”时(见表6),68.3%的领导干部认为“能力一般”,26.2%的领导干部认为“能力很弱”,5.5%的领导干部认为“能力很强”。五个班次的调查结果显示,领导干部级别的高低与对哈尔滨市领导干部运用法治思维和法治方式能力的评价成正比。市管干部任职班认为哈尔滨领导干部运用法治思维和法治方式能力“很弱”的比例仅为18.3%,正处长任职班、处级任职班中认为哈尔滨领导干部运用法治思维和法治方式能力“很弱”的比例分别为27.8%及32.5%。

表6 领导干部对哈市领导干部运用法治思维能力的认知情况

在被问及“你对哈尔滨市行政执法状况如何评价”时(见表7),有61.1%的领导干部认为“一般”,19.1%的领导干部认为“较好”,18.9%的领导干部认为“不好”,只有0.4%的领导干部认为“很好”。

表7 领导干部对哈尔滨市行政执法状况的认知情况

(四)对于影响领导干部法治思维能力提高的制约性因素分析及提高领导干部法治思维能力的对策建议

1.传统人治观念是法治思维运用状况不理想的主要原因

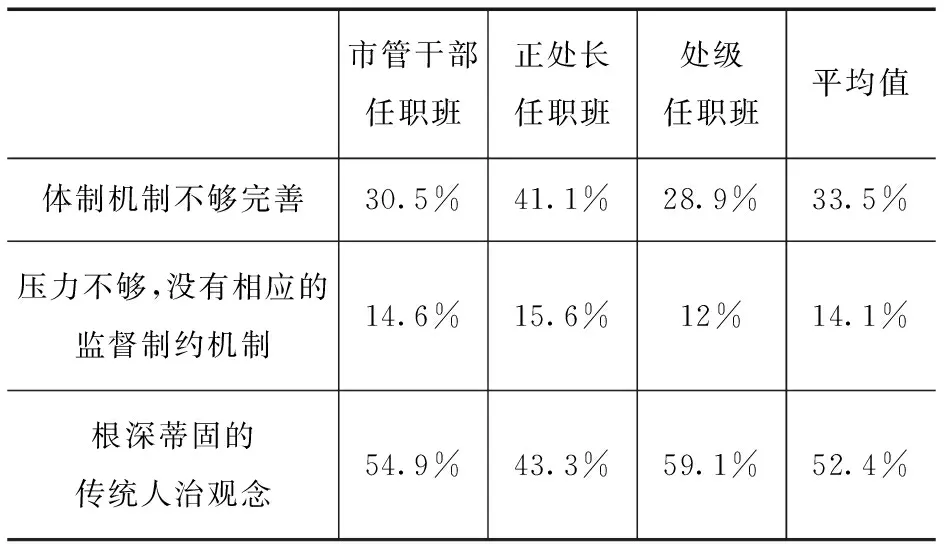

在被问及“你认为从非法治思维和方式向法治思维和方式转变最大的困难和障碍是什么”时(见表8),有52.4%的领导干部认为“根深蒂固的传统人治观念”,33.5%的领导干部认为“体制机制不够完善”,14.1%的领导干部认为“压力不够,没有相应的监督制约机制”。

表8 领导干部对于提高法治思维能力制约性因素的认知情况

2.考核依法办事能力是提高领导干部法治思维能力最大突破口

在被问及“你认为提高领导干部法治思维能力,最大的突破口在哪”时(见表9),有39.2%的领导干部认为“把依法办事的能力列为政绩考核评价内容和干部任用的重要条件”,34.1%的领导干部认为“加强监督制约,对不依法办事的官员进行问责”,26.7%的领导干部认为“深化改革,完善机制”。

表9 领导干部对提高法治思维能力对策的认知情况

四、结论与启示

本文通过对哈尔滨市255位局、处级领导干部问卷调查的数据分析,对哈尔滨市领导干部法治思维能力的现状有了清楚认识,并得出以下几点结论:

(一)领导干部对于法治思维的认同情况与实际运用情况存在差异

在领导干部对于法治思维的认同方面,超过3/5的领导干部认为日常工作中应该优先适用法治思维,超过3/5的领导干部认为行政决策需要受法律程序约束。但在法治思维的实际运用方面,大约1/10的领导干部日常工作中选择适用法治思维,超过3/5的领导干部选择适用政治思维。在法律和政策发生冲突时,超过1/2的领导干部选择“请示领导”。领导干部对于法治思维的认同情况与实际运用情况存在差异表明,领导干部对于法治思维的认同还没有完全转化为实际行动。尽管如此,这种认同也为十八大报告中“全面推进依法治国”战略部署的实现奠定了坚实的思想基础。

(二)领导干部的级别与对法治思维的认同状况成正比

此次调查中的多项调查结果证明了这一点,如在被问及“你认为领导干部在工作中主要运用哪种思维”时(见表3),处级任职班有6.0%的领导干部认为是“法治思维”,正处长任职班有8.9%的领导干部认为是“法治思维”,而局级任职班有15.9%的领导干部认为是“法治思维”。在被问及“你认为行政决策是否需要考虑法律程序”时(见表2),处级任职班有2.4%的领导干部认为“不需要”,正处长任职班有1.2%的领导干部认为“不需要”,而局级任职班有0个领导干部认为“不需要”。在被问及“你认为大多数领导干部在决策和处理问题时,是否运用法治思维”时(见表4),市管干部任职班中选择“不运用”法治思维的领导干部比例仅为4.9%,而正处长任职班、处级任职班中选择“不运用”法治思维的比例分别为16.7%及12%。

(三)哈尔滨市领导干部整体运用法治思维能力有待提高

受访领导干部作为哈尔滨市领导干部群体中的一员,对于哈尔滨市领导干部整体运用法治思维能力有一定的了解。在对哈尔滨市领导干部运用法治思维能力做出评价时,有超过3/5的领导干部认为“一般”。在对哈尔滨市的执法状况做出评价时,同样有超过3/5的领导干部认为“一般”,甚至受访的市管干部任职班、正处长任职班学员认为执法状况“很好”的比例为0,处级任职班学员认为哈尔滨市的执法状况“很好”的比例也仅为1.2%。受访领导干部对自身所在群体运用法治思维能力的评价尚且如此,试想如果让行政相对人对此做出评价,评价结果同样不容乐观。因此,提高哈尔滨市领导干部整体运用法治思维能力必要而迫切。

(四)领导干部对运用法治思维能力的认知与我国法治环境有关

对于法律与政策关系的调查、对于从非法治思维和方式向法治思维和方式转变的障碍性因素的调查以及对于提高领导干部法治思维能力最大突破口等问题的调查,都反映出领导干部对运用法治思维能力的认知与我国法治环境有关。从目前我国法治环境来看,保障行政管理民主化、科学化、规范化的法律制度还不够完善,行政监督和问责制度还需进一步强化,传统人治观念也需进一步破除。法治环境的改善有利于提高领导干部法治思维能力。

根据以上的研究,在提高领导干部法治思维能力方面,本文提出以下几点建议:第一,在行政决策方面,领导干部行政决策要务必做到依法、科学、民主。决策的整体过程严格地遵守法律规范的制约和规范、各种不同的意见和利益得到最充分和客观的表达、广泛应用先进的科学思想、理论和技术,尊重事物的客观规律。在程序方面,要把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定作为重大决策的必经程序,避免“三拍”决策。第二,在制定规范性文件方面,应该注重遵守法律保留原则,对于只能由全国人大及其常委会通过制定“法律”规定的事项,规范性文件不能做出规定。注重遵守法律优先原则,规范性文件在制定的过程中不能与宪法、法律、行政法规、地方性法规、规章相冲突。第三,在行政执法方面,一项执法行为只做到合法是不够的,还要做到合理、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一,只有符合这些要求,这项行政执法行为才是依法行政,才是法治思维在执法领域的完美体现。