波斯王国的石油记忆

武魏楠

在中东地区,伊朗的文化、语言等各个方面都与众多的阿拉伯国家格格不入。强烈的民族悲情主义让伊朗人时刻牢记自己心中的波斯复兴梦;也让他们成为了整个中东地区与西方世界对抗最为激烈的国家。

但是,当我们把时间的指针调回到上个世纪的70年代,拜丰富的石油资源和开明的国王所赐,伊朗是整个中东世界最西式的国家。

这种两级对立般的前后对比,反映出了波斯民族在对待西方文明上的暧昧态度。而伊朗丰富的石油资源又让西方国家对这个极端的什叶派伊斯兰国家欲罢不能。处在阿拉伯国家和西方世界夹缝中的伊朗如何定位?90年代石油需求猛增前后的中国又和伊朗产生了哪些交集?

被石油“颠覆”的两个政权

我第一次到伊朗是1973年。那是我第一次看到高速公路,看到高楼林立的场景。那个时候的德黑兰就有超过200万辆的汽车,就有我们现在面临的堵车、空气污染问题。中产阶级争相买房、买车,将子女送出国去学校。这些我们现在在国内才能见识到的现代化场景在70年代的伊朗是司空见惯的。

这一切的缘起,依旧是石油。1951年,民族阵线领导任命穆罕默德·摩萨台出任首相后,立刻宣布实行石油国有化,反对英国对石油的垄断地位。1953年8月,巴列维国王试图解除摩萨台职务未成,被迫出走。为了防止苏联势力进入伊朗,美英两国策划政变,亲国王的军队势力逮捕了摩萨台,巴列维国王回国。

应该说,巴列维父子对于伊朗的现代化是有很大贡献的。伊朗的现代化铁路、教育、工业、卫生和军队,都是在父子二人执政时期建立起来的。小巴列维从二战时期开始就是西方国家的傀儡,这一点在美国中情局1953年把他从意大利接回伊朗后变得更加明显。

小巴列维的父亲当年政变之后,曾希望学习土耳其的凯木尔,在伊朗实行全盘西化,建立共和国。但是这一意愿遭到了伊朗国内什叶派势力的强烈反对,未能实现。巴列维也就成为了伊朗新的国王。

然而父亲的“凯木尔梦”没有在小巴列维的心中消逝。70年代的油价上涨让海湾国家一夜暴富。相比于许多刚成立的海湾国家,拥有一定工业基础的伊朗一跃成为当时海湾地区的富裕国家。巴列维的“凯木尔梦”也再度熊熊燃烧起来,他当时雄心勃勃地要用石油财富买来一个现代化,把伊朗变成中东地区的日本。

就这样,伊朗成为了一个非常“不伊斯兰”的伊斯兰国家。除了肤色和语言不用,我甚至觉得自己置身于巴黎和伦敦这样的西方大都会。可口可乐、麦当劳、肯德基、电影院、酒吧、咖啡馆,这些西方文明的标志遍布德黑兰。

然而,事与愿违。石油为巴列维买来了现代化,但是当巴列维开始对石油资源的所有权下手,希望实现石油资源生产自主化的时候,他遭遇到了和摩萨台一样的命运。由伊斯兰传统和西方文明对立而衍生出的伊朗伊斯兰革命得到了美国的支持,这场革命不仅颠覆了巴列维王朝,改变了伊朗的命运。也牵扯出了中国和伊朗之间变幻莫测的双边关系。

美国影响下的中伊关系

中国和伊朗是在1971年建交的。这个时间是很微妙的,因为1971年基辛格访华,中美关系缓和的年份。建交之后,中国和伊朗的关系一度非常热烈,巴列维派了他好几个兄弟姐妹到中国来访问。1972年,他又派了他的王后和首相访问中国。

当时毛主席在外交领域提出了建立一条反美统一战线。这条战线从美国开始,经过日本、伊朗和土耳其,最终到达欧洲,连成一线。所以,伊朗是这个环节上非常重要的国家,对伊朗的关系,我们非常重视,所有伊朗的重要人物访华,都是周总理亲自接见。

这也就带来了一个问题。由于双方关系全部建立在政治的基础之上,伊斯兰革命爆发之后,外交部的工作很难转弯。1978年伊朗街头政治的最高潮时期,华国锋还访问了伊朗。

实际上,华国锋是在访问罗马尼亚归国途中路过伊朗进行访问,并非专程访问,但是这一举动还是被伊朗各方解读成为了中国对巴列维政权的支持。

伊斯兰革命之后,美国与伊朗关系发生了戏剧性的改变。巴列维进入美国境内治病,伊朗占领美国大使馆,这两个事件的相继发生让美国和伊朗新政权的关系彻底破裂。美伊断交之后,开始在全世界妖魔化伊朗。因此,革命之后中伊两国虽然保持了外交关系,但是我们和新政权的关系一直比较冷淡。

转机在两伊战争爆发之后出现。霍梅尼上台之后,对原本效忠于巴列维国王的军队十分忌惮。他通过各种手腕将军队中的异己分子逐渐排除,这一方面保证了新政权不会受到来自军队的威胁,另一方面也大大的削弱了军队的战斗力。

两伊战争一爆发,因为美国控制着世界舆论,全世界都同情伊拉克,不同情伊朗。加上伊朗的战事也并不顺利,伊朗那个时候就觉得需要中国的帮忙,所以跟中国关系才慢慢的改善。1984年,当时的外长吴学谦到伊朗访问,这样两国关系的扣子解开了,解开以后两国关系慢慢好了。

中国和美国当时的关系还是很好的,美国甚至还为中国提供了军事援助,帮助中国出口飞机什么的。因此,美国对中国和伊朗的新政权关系很敏感。所以,尽管中伊两国关系得到了改善,但是中国依然保持中立。只不过私下里,中伊两国开辟出了一条新的沟通之路。

军火换石油

1985年,中国政府正式开始裁军100万的计划。这给中国军工产业带来了很大的压力。企业倒闭、工人下岗,如果不能够找到新的军工产品流向,这不仅会是社会经济问题,甚至可能会影响国家稳定。

正好在这个时候,伊朗由于在国际社会上的孤立地位,缺少武器、弹药。中国军工企业就私下里向伊朗出售武器,救活了一大批中国的军工企业。

当时我们在外交部,都很清楚,这一举措并非国家政策,也不是外交部的决定。实际上在两伊战争期间,中国向伊朗和伊拉克都出售过武器弹药。这更多的像是解救中国军工企业的经济行为而非是政治倾向性的表露。

两伊战争结束之后,两国的军品贸易并没有终结。90年代初,中国成为石油进口国之前,中伊两国之间的军品贸易结算一直是一个大问题。当时伊朗缺乏美元支付,购买我们的产品只能用石油来支付。但是我们也并不需要石油,只能进行转口贸易。

伊朗对我们的石油转口贸易意见很大,因为我们的转口贸易实际上会对伊朗的石油出口产生负面的影响。珠海振戎公司就是在这样的背景之下成立的,伊朗军方后来同意他们用石油来支付军贸的款项,由珠海振戎公司再来卖油。

中国和伊朗之间的军火换石油能够实现也是建立在伊朗伊斯兰革命卫队对国内石油资源控制的基础之上。这支成立于1979年,与伊朗正规军地位平行的军事力量在伊朗国内有着一个庞大的“商业帝国”。

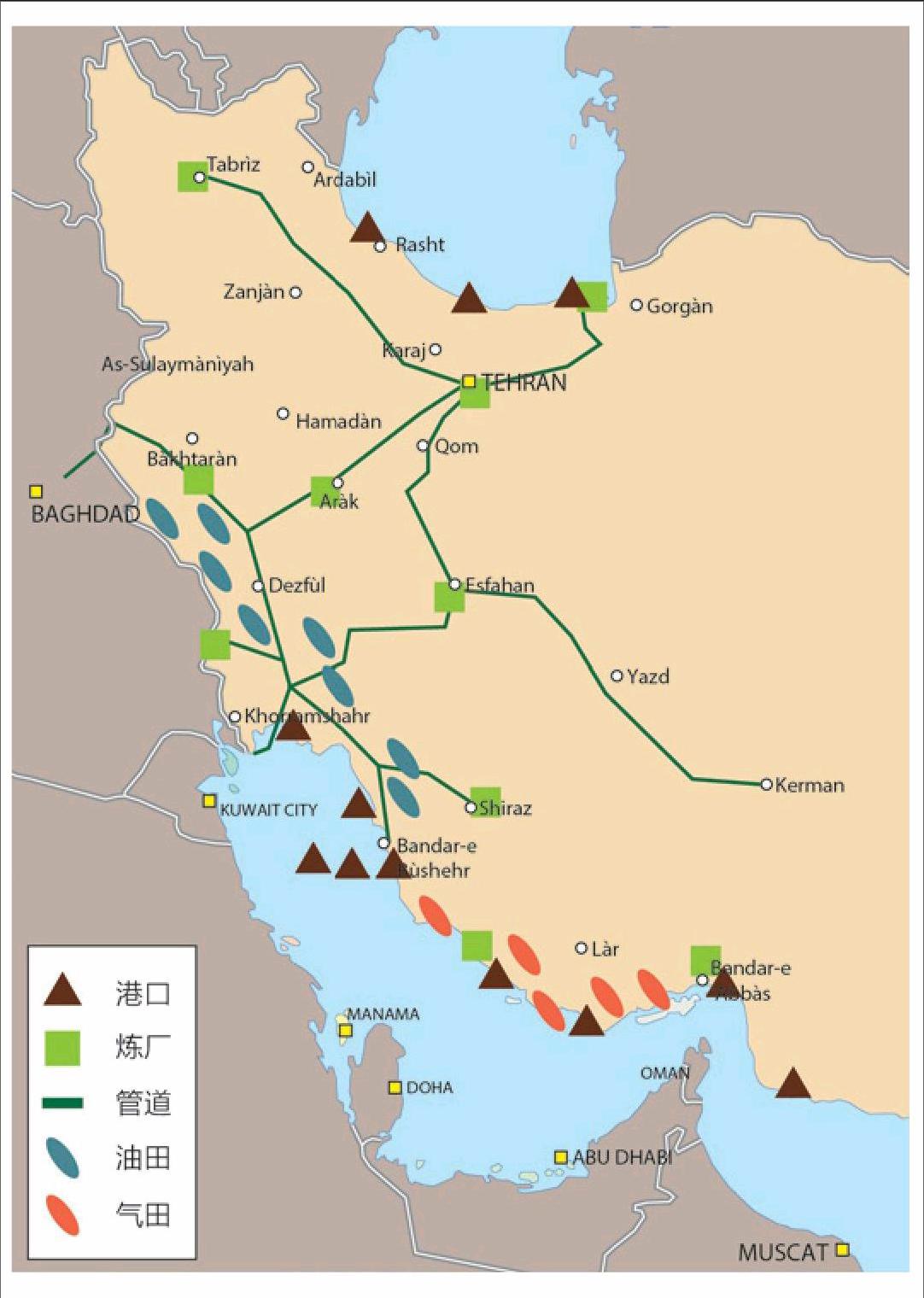

像戈尔博集团这样的革命卫队公司掌握着伊朗的经济脉络,包括最重要的石油资源。正是因为伊朗的石油资源背后有着错综复杂的政治和军事关系,因此中国与伊朗之间的石油贸易才会更多的通过军火换石油的方式来进行。革命卫队对石油资源的垄断,也阻隔了中国石油企业进入伊朗的步伐。

两次失败的尝试

1991年我开始担任中国驻伊朗大使,1993年中国开始成为石油净进口国。但是直到我1995年离任,中国和伊朗之间的贸易额也不过4亿美元。

没能够立刻大规模进口伊朗石油的原因很多。除了之前双方在支付问题上迟迟未能有定论之外,伊朗原油的高含硫是另外一个重要原因。

因为国内过去都是炼大庆的油,大庆油含硫量不高。国内的炼油厂就炼不了伊朗的油,要炼它的油必须改装国内的设备。所以为了这个事情,我在任期间经常跟伊朗交涉这方面的事情,看能不能把这个油进行某种方式的转换,比如说伊朗出资在我们的几个炼油厂建脱油装置。但是这个事情很不容易。

早在1985年的时候,国务委员张劲夫有个想法,就是利用中东的石油资源,开展中国同中东的石油贸易。主要方式是进口中东的石油然后在中国加工,然后再出口。他当时访问了一系列国家,伊朗、土耳其、阿尔巴尼亚等几个国家。他希望能够把中国的石油产业同中东国家的石油资源连接起来。

他向国务院提过这个想法之后,中央也很赞成他这个想法。因为他是国务院主管这方面的领导,我就陪他出访,一起在中东国家走了一趟。但是收效不是很大。

我们抵达伊朗,向他们表达了我们的想法之后,伊朗也表示愿意。但是双方在炼厂投资这一块卡住了。当初中国的资金来源也比较困难,伊朗在战争期间也没有太多的富余资金。事情就不了了之了。

应该说,中国当时对波斯湾含硫量很高的重油兴趣不是太大,中国只进口一部分阿曼和印尼的石油。伊朗的油我们只能转口贸易,所以这个利用中东石油资源的想法未能实现。

另一次尝试是时任石油部长的王涛在我的任内访问伊朗,探讨中国企业进入伊朗石油产业上游的可能性。当时我陪同王部长和伊朗的总理、石油部长都进行了会谈。但是伊朗除了对中国生产的部分钻头有兴趣之外,没有任何实质性的成果。

伊朗,包括其他的一些中东产油国,对于中国的石油开发技术长久以来都是一种看不起的心态。尤其伊朗石油能源领域的这些专家们,这批专家在伊斯兰革命前后都是伊朗石油工业的中坚力量,都是美国,西方培养出来的。革命以后,美国的石油公司退出了,但是欧洲这几大油公司都还在那儿。加上伊斯兰革命卫队各派力量都已经将利益分配完毕,贸然引入中国公司,势必会对就有利益格局产生影响。王部长最终也是感慨,伊朗这个市场我们实在是进不去。

不过,现在随着美国和伊朗关系的恶化,国际社会对伊朗的制裁加剧,伊朗越来越缺乏上游开发所需要的投资。从2008年金融危机开始,中石油、中石化和中海油相继获得了进入伊朗石油市场的机会。