边疆民族地区大学生思想政治状况调查研究

——以云南农业大学为例

白 莹, 李永勤,喜 超, 王元元,杜 彬*

(1.云南农业大学 学生处,云南 昆明 650201;2.云南农业大学,云南 昆明 650201;3.云南农业大学 团委,云南 昆明 650201)

边疆民族地区的地理环境、经济、社会和文化与其他地区有着较大的差别,使得该地区的大学生思想政治状况有着自身的特点,认真研究边疆民族地区大学生的思想政治状况的发展趋势,切实加强边疆民族地区大学生的思想政治教育工作,对于大学生的全面发展具有十分重要的现实意义。本文以云南农业大学为例,以问卷调查和个案访谈相结合的模式,对该校学生的思想政治状况进行了调查。2010—2012年连续3年,项目组每年随机抽样500名学生进行问卷调查,并对3年来的调查数据进行了分析研究。

一、边疆民族地区大学生思想政治状况现状

(一) 大学生政治观趋于现实化

当前大部分大学生政治态度较为明朗,政治立场坚定。从表1的数据中显示,在2010—2012年的调查中,平均有66.7%的学生同意只有中国特色社会主义才能发展中国的观点,82.7%的学生同意中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心的观点,这说明当前大部分大学生对我国政治制度、政治思想及重大政策表示认同。作为边疆多民族地区高校,平均有80%的同学认同“三个离不开”民族团结观点。

大学生政治观趋于现实化,能够理性独立分析问题。调查表明,大学生关注国内问题普遍多于国外问题,关注社会热点问题多于政治经济问题,更关注民生问题尤其是与自身利益相关的民生问题,如在2012年调查中,学生最为关注的是我国房地产市场调控工作(66.6%的学生较为关注),其次为我国南海周边问题(64.2%的学生较为关注)。从访谈中反映他们能够理性而独立的思考和分析社会政治问题,形成自我的独特见解,逐渐“形成了一种现实主义倾向的政治观,他们对于政治问题关心而不狂热,理性而不激动,对中国社会的发展积极思考和献策”[1]。

(二) 大学生价值观逐渐多元化

从调查数据反映出,当前大学生的价值观的主流是积极健康的,受社会转型的影响,大学生价值观逐渐多元化。当前大学生在认同集体主义价值观的同时,受个人主义价值观的影响逐渐增强,普遍追求个人价值的实现与社会贡献的统一。比如2010—2012年的调查数据中,认为人生的价值在于奉献的同学的比例分别为68.1%、86.7%、62.3%,认为“在考虑利益问题时,应首先考虑国家利益和集体利益”的同学所占比例为72.5%、68.3%、59.9%,表明以协调个人与集体利益为轴心,以互利互惠谋取社会与个人双赢为前提,以奉献精神为导向的新型集体主义价值观逐步在学生中形成。

(三)大学生道德观念多层次化

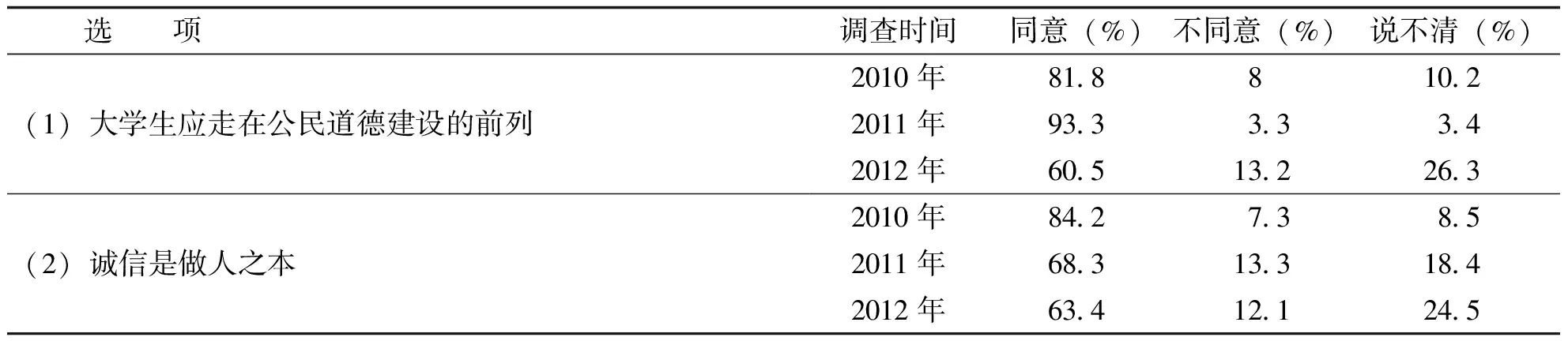

调查表明,大学生道德观念与社会主流道德观相符,其道德判断和行为趋于合理。3年的调查中,分别有81.8%、93.3%、70.5%的同学认为大学生应走在公民道德建设的前列,分别有84.2%、68.3%、63.4%的同学认为诚信是做人之本。然而,从表3中可看出出现道德困惑和道德认识模糊的学生比例在逐年增加,选择说不清的学生有所增加,也有少数的学生显示出了道德观念的缺失,道德观念呈现多层次化。2012年的调查显示,在遇到有老人摔倒时有5.6%的同学选择视而不见,有31.9%的同学选择有旁证,才主动上前搀扶,仅有36.9的同学选择,没有旁证,同样会上前搀扶。

表2 云南农业大学近3年学生价值观调查数据

表3 云南农业大学学生近3年道德观状况调查数据

二、边疆民族地区大学生思想政治状况存在的问题

(一)部分学生存在政治思想认识模糊,政治鉴别能力不强的问题

表1的数据中反映出,对于我国主流意识形态与政治制度的相关问题选择“说不清”,甚至“不同意”的学生比例有所增加。这说明由于现实社会的不良影响和思想政治理论教育实效性的降低,当前部分大学生对马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系的认识和理解不够深刻,不能够正确认识社会主义与资本主义的本质区别,不同程度地出现了政治信仰淡薄,理想信念缺失,政治鉴别力不强,政治思想迷茫等问题。

(二)当前大学生受个人主义价值观和功利思想的影响逐渐增强

伴随社会主义市场经济的发展,西方多元化的价值观念对地处边疆民族地区的社会也逐渐渗透,对我国的爱国主义思想、集体主义观念形成了前所未有的冲击,大学生的自我中心思想、功利主义倾向越来越严重,对于“金钱是人生幸福的决定因素”的观点,在2010—2012年调查中,表示赞同的学生比例分别是26.8%、36.7%、37.7%,逐渐超过了三分之一,而表示不赞同的学生比例则有所下降。而在2012年对于加入中国共产党的入党动机调查中,选择了谋求仕途发展和增强就业竞争力的同学均为12.6%,这说明了部分学生在定义人生价值时过于功利和实用。

(三)部分学生存在道德缺失与知行不一的问题

受社会思潮中消极甚至不健康观念的影响,部分大学生道德认知和道德行为间出现偏差,他们在理论上认同主流道德规范,但有时不能从自己做起,并对道德缺失现象有所麻木。调查显示,53.4%的同学认为校园中抄袭剽窃、实验凑数据等学术不端行为普遍存在,53.3%的同学认为对“长明灯、长流水”的现象视而不见普遍存在,63%的同学认为考试作弊现象普遍存在。

(四)部分学生存在适应性问题

边疆民族地区高校的在校学生由于在文化背景、经济基础、社会环境乃至宗教信仰方面存在着更大的差异,高校的学习生活环境及人际关系与家乡形成了较大的反差,使得学生在学习、生活和心理上产生不适应问题。2012年的调查数据中,对于自身学习状况表示满意的学生只有39.4%。学生认为造成对自身学习状况不满意的最主要原因为自律能力不足的占15.6%,担忧本专业的就业前景的占13.2%。学生认为在校期间的压力主要源于未来就业和发展前景问题的占43.5%,源于经济压力的占15.2%,源于学习与科研问题的占13.4%。

三、边疆民族地区大学生思想政治状况存在问题的形成原因分析

(一)社会发展对当前大学生的思想政治状况产生了深远影响

“在全球化日益深入的形势下,思想文化和社会价值观念的多元化,引起了大学生思想观念、价值取向方面的困惑与偏离。”[2]在经济全球化、政治多极化、文化多元化的影响下,意识形态领域的斗争在国际政治生活中日益隐蔽化,在与国际接轨的进程中,西方国家的政治观点、文化价值和行为方式也被带入人们的生活中,影响着大学生的政治思想、价值观念和道德观念。

(二)学校思想政治教育工作实效性有待加强

学校在教授学生专业知识和技能的同时,也要把主流的社会意识形态、道德规范和行为规范传输给学生。而当前高校的思想政治教育过于政治化、抽象化,与大学生的实际思想状况有较大距离,忽视了学生的主体性和积极性,导致思想政治教育工作实效性的降低,造成部分大学生对社会主流价值观认同度较低,社会公德践行力差等问题出现。

(三)家庭教育存在教育缺失

“家庭教育和家庭环境的影响是一个人社会化的开端,家庭的这一社会化的结果对人的一生都会产生影响。通过日常家庭教育,父母会向孩子灌输行为规范、价值观念、生活习惯等。”[3]目前我国家庭教育往往重智育轻德育,重知识教育轻为人处事教育,对孩子的生活能力与人际交往能力的培养有所欠缺,导致孩子在进入大学生活后适应性较差,出现人际交往能力、自我约束能力及抗挫能力弱等问题。

(四)新媒体的发展对传统思想政治教育方法形成冲击

随着以数字信息技术为基础,以互动传播为特点的新媒体的不断发展,通过手机、电脑、移动电视等终端满足互动性表达、娱乐与信息需要的大学生不断增加,其对大学生的生活方式和思想政治教育的影响也将越来越大。2012年调查表明,53.7%的学生通过网络获取社会信息,51.3%、61.9%的学生在使用微博,并参与了网络群体。数字海量信息和无界限的传播方式对大学生世界观、人生观和价值观带来了深刻的冲击,大大削弱了高校思想政治教育工作队伍对信息的垄断,给高校的思想政治工作带来了新的挑战。

四、加强边疆民族地区大学生思想政治教育的对策建议

(一)增强思想政治理论课的实效性,提高学生政治素养

高校思想政治理论课是大学生深入系统的学习马克思主义理论体系主要途径,学校要注重发挥思想政治理论课针对大学生传授知识、确立信念和引领行动的作用,真正提高实效性,帮助学生形成正确的政治观念,坚定理想信念。一要立足学生的实际思想问题。思想政治理论课的教师要关注大学生的时代特征与成长特性,以生动、翔实的资料进行教学,从理论与实际相结合的角度帮助学生认识大学期间学习、生活中遇到的一系列问题,廓清同学们思想上的疑惑;二要注重学生的有效参与,在深入了解学生实际的前提下,结合各门课不同特点,灵活运用讨论、写心得、演小品等参与式教育模式,发挥学生的主体性和积极性,变被动的被灌输理论知识变为自发思考接受。

(二)搭建社会实践平台,引导学生形成正确价值观

社会实践活动有助于学生了解和认识国情,了解社会对大学生的需求,结合自身实际,树立正确的价值观,实现个人志愿与祖国需要的有机结合。边疆民族地区的高校应积极搭建社会实践平台,有目的有计划地组织大学生到边疆经济欠发达地区进行社会实践,鼓励学生运用其所学科学技术为边疆多民族地区服务。学校可以从社会调查、教学实习和志愿服务三方面拓展社会实践活动,使学生在实践中锻炼意志,增强对边疆民族地区社会责任感,引导更多的学生投入到加快边疆民族地区经济社会文化建设的事业中去,并从中找到实现自我价值的途径。云南农业大学通过开展“3+3”校县联合行动,让学生参与到大学科学技术服务边疆农业农村发展的社会实践活动中来,既提高学生对专业知识的掌握程度,又增强了同学“立足边疆、服务三农”的社会责任感。

(三) 加强校园文化建设,培养大学生道德意识

校园文化蕴含着较深层的价值体系,能够潜移默化的影响学生的道德意识、行为规范和生活方式。新时代的思想政治教育工作要加强校园文化对学生的同化力、促进力和约束力,培养大学生的道德意识。一是要在学校中推行大学生道德行为规范,建立道德评判标准,对大学生品行进行有效规范,进而使道德规范从他律向自律转变,变成大学生的自觉行为;二要在校园文化中传承和发扬中国传统美德,从中国传统道德文化中汲取有生命力的、能够与时代道德融为一体的道德精神,陶冶大学生的道德情操;三是要树立良好榜样,大力弘扬道德模范人物的精神,形成尊师重道,严于律己、诚实守信,团结协作、助人为乐的校园风尚,为大学生科学道德观念确立和正确道德行为规范营造有利氛围。

(四)关注少数民族学生与家庭经济困难学生,注重素质提升

边疆民族地区高校的生源中本地生源所占比例较大,很大一部分学生来自农村地区,少数民族学生与家庭经济困难学生较多,因此学校应加强对少数民族学生和经济困难学生的关注。一是要正视少数民族学生与汉族学生在文化基础、经济状况等方面的差异性,帮助其解决普遍性问题以外的语言交流问题、生活环境问题、不同民族学生交往沟通问题等。为少数民族大学生提供宽松和谐的学习、生活环境,加强就业服务指导和心理健康指导,提高学生就业和实现自身价值的信心。二是对于家庭经济困难的大学生,学校要构建多种资助措施并存的学生资助工作体系,拓展助困育人途径,有效地把帮困助学与大学生能力培养、品格教育、成才教育结合起来,在确保家庭经济困难学生顺利完成学业的同时,培养学生自强自立的精神品质和知恩报恩回馈社会的高尚道德情操,促进其综合素质的全面发展。

[参考文献]

[1]黄中普.新时期大学生思想政治状况的嬗变历程[J].教书育人:高教论坛,2011(11):52-54.

[2]刘海燕.当代大学生思想政治状况存在的问题及其原因分析[J].大江周刊论坛,2011(12):132.

[3]冯睿.社会学视域下的当代大学生思想政治状况分析[J].铜仁学院学报,2010,12(6):19-22.

[4]宋钊.大学生思想政治状况存在的问题及对策[J].河南教育(中旬),2011(8):9-10.

[5]陈迎平,何会.大学生思想政治状况调查报告[J].法制与社会,2011(4):232-233.

[6]于书忠,李爱东,叶景文.经济,文化全球化及网络时代背景下大学生思想政治状况探析[J].河北工程技术高等专科学校学报,2011,9(3):74-77.

[7]江安凤.当代大学生思想政治状况调查报告[J].文教资料,2011,11(32):205-207.

[8]安涛,冯晨静.当前大学生思想政治状况及教育对策研究[J].华章,2012(5):119-120.

[9]徐双敏.当前大学生思想政治状况的调查与思考[J].学习与实践,2010(10):60-65.