合阳县百良水库灌区泵站改造方案探析

刘 莉

(合阳县防汛抗旱指挥部办公室 陕西 合阳 715300)

1 概况

合阳县百良水库位于黄河一级支流徐水河中下游,坝址地处百良镇段家庄村西南3.0km处,距合阳县城12km,是一座以灌溉、供水为主,兼有防洪任务的Ⅳ等小(1)型水利枢纽工程,总库容247.18万m3。该区属暖温带大陆性季风气候区,多年平均降雨量553mm,蒸发量1214mm,日照时数2459小时,干旱缺水是最主要的自然灾害之一。

合阳县百良灌区是一座以百良水库为水源,抽水上塬进行农田灌溉的抽水灌区,面积32km2。灌区涉及百良镇莘村、段家庄、岳庄等20个自然村,工程于1974年动工修建,1977年竣工投入运行,34年来累计抽水约2600万m3,为灌区农作物增产丰收发挥了巨大的作用。经过30余年的运行,由于投入维修养护费用不足,一直未进行机电设备改造,机电设备老化,装置效率低下,压力管道锈蚀严重,急需进行改造加固,以达到提高效率减少损耗的目的。

2 存在问题

百良水库灌区一级站位于总干渠2+100处,地形扬程86m,建于1976年,目前安装6台离心泵,型号12sh-9,采用在机坑内串联工作方式,3组设备抽水流量0.66m3/s,配套电机JS126-4,电机功率225kW,电压380V,一级站内安装有3台560kVA变压器,均为SL7系列淘汰产品,一级站出水管道为3根φ325钢管,单管长168m,锈蚀严重。二级站位于总干渠3+068处,地形扬程21m,目前安装有3台离心泵,型号为12sh-13,配电机JO293-4,功率100kW,机电设备老化,机组装置效率低下,二级站出水管为3根φ325钢管,单管长66m。机电设备大部分是上世纪七十年代的产品,多属淘汰产品。现机组部分配件已不再生产,致使机组难以维修而不得不带病运行,导致工作效率低、耗能高,而且运行极不可靠。特别是一级站,原设计水泵为近距离串联布置,其中一台水泵进水侧轴向推力超过其设计推力2倍,造成水泵断轴,叶轮破坏,电机烧毁现象频繁发生。

一、二级泵站厂房均为砖木结构,建成至今已30余年,现地基不均匀沉降,墙体裂缝,木结构腐蚀变形,屋面漏水,严重影响到机电设备和人身安全。水泵进、出水管道原设计壁厚7mm,经30余年运用,部分管道现腐蚀严重,裂缝、穿孔和断裂现象时常发生,常常被迫停机。

3 泵站改造方案

3.1 工程等级及建筑物级别

根据《水利水电工程等级划分及洪水水标准》(SL252-2000)、《泵站设计规范》(GB/T50265-97),结合抽水站装机容量1200kW,确定泵站为Ⅲ等中型泵站。设计原则以节水增效为中心,依靠科技进步和实际创新,实现水资源的高效利用和可持续利用;工程设计方案坚持技术先进、经济合理、安全可靠、管理运行方便的原则。

3.2 改造方案

泵站改造有两种方案,分述如下:

方案1:对一级站、二级站、一、二级站的出水管坡、一、二级站间的800m明渠、两座站的厂房、机电设备均进行更新改造。

方案2:对二级站维持现状,采用一级抽水方案,即对一级站进行更新改造,直接抽水到二级站出水池。

两个方案的建设内容见表1。

经过上述方案比较,可以看出,方案2具有投资省、管理方便、运行费用省的优点,故推荐选用方案2。

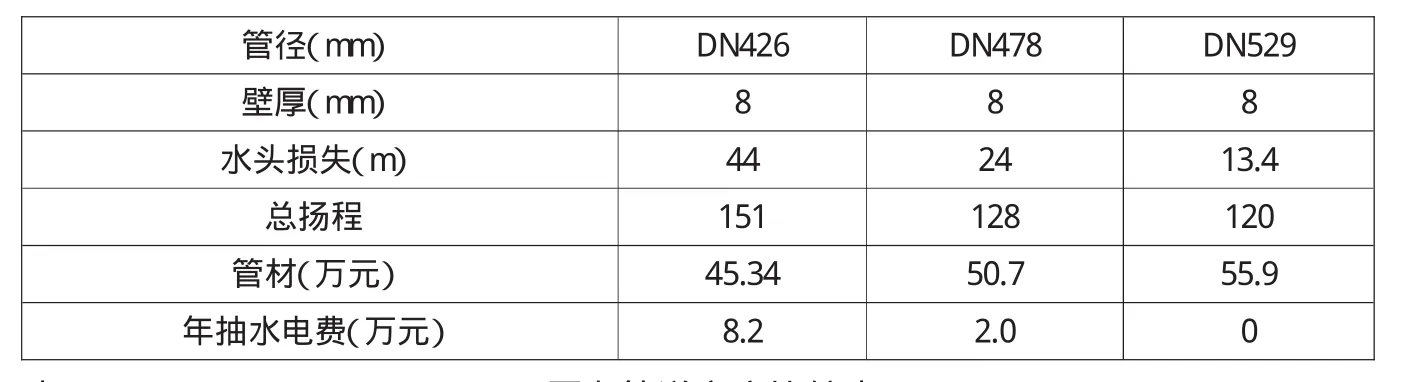

表2 不同管径投资对比表

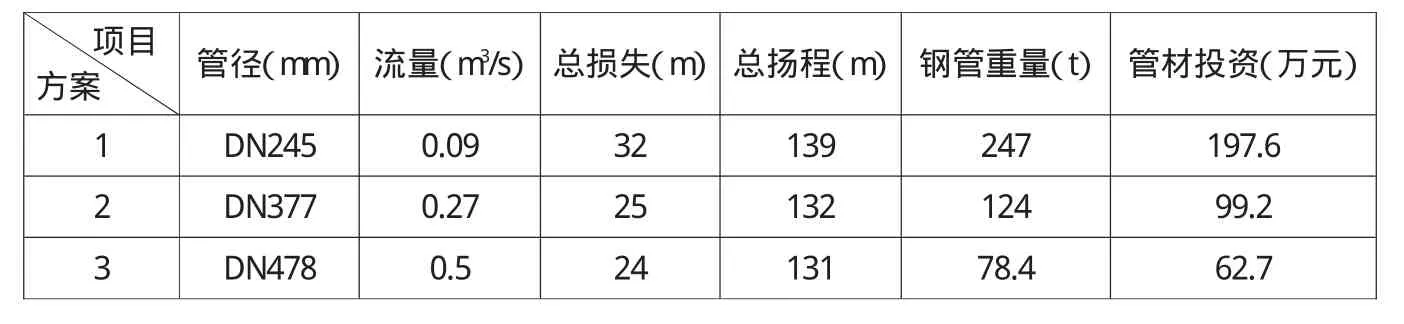

表3 压力管道方案比较表

3.3 机组及设备造型

3.3.1 地形扬程

出水池水位628.0m,进水池水位521.0m,地形扬程107m。

3.3.2 设计流量

经分析,设计流量选用0.5m3/s。

3.3.3 总扬程计算

压力管线长800m,为节省投资,拟对水泵各出水管进行并管。

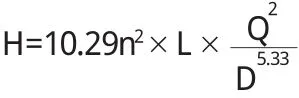

式中,n——管道糙率,取0.013;

L——管道长度(m),L=800m;

Q——流量,Q=0.5m3/s;

D——管道内径(m)。

局部水头损失取沿程水头损失的10%计算,初拟管径 Dg426、Dg478、Dg529进行试算,得到不同管径的损失扬程,总扬程见表2。

从表2中看出,采用DN426钢管,一次投资较小,但年运行费用大,经技术经济比较,选用DN478钢管。

3.3.4 水泵选型

根据水泵流量0.5m3/s,总扬程128m,拟选用6台多级离心泵,规格为200DL43×4,流量0.09m3/s,水泵扬程 148m,水泵自重1070kg,配套电机 Y355-34-4,n=1480r/min,电机重1260kg。水泵进出口管径为DN200。

3.3.5 管路系统附件

管路系统自喇叭口始,依次为喇叭口→直钢管→伸缩节→偏心大小头→水泵→正心大小头→伸缩节→闸阀→多功能水泵控制阀→压力钢管→出水池。喇叭口选用Dg350~Dg250定型产品,长30cm。进水管径选用DN250×6钢管,管内流速2.0m/s,进水管与水泵进口采用偏心大小头连接,长300mm,在进水管路上安装KRH型卡箍式柔性接头1个。出水管采用 DN250×8钢管,管内流速2.0m/s,出水管与水泵出口采用正心大小头连接,长300mm。在出水管路上安装闸阀、多功能水泵控制阀,闸阀选型为Z45T-16手电两用闸阀DN250。多功能水泵控制阀选型为JD741X-16,DN250,其具有水力自动控制,启泵时缓开,停泵时先快闭后缓闭的特点,同时兼有水泵出口处水锤消除器、止回阀的作用,是一种新型两阶段关闭的阀门。6台水泵出水管出厂房后进行并管,由一条压力管线输水到出水池。

3.3.6 真空系统

采用真空泵抽真空启动水泵,抽真空时间按5~10分钟控制,选用SK-1.5型真空泵,具体参数为:每分钟抽气量1.5m3/min,真空度为-450mmHg,压缩机功率P=4kW,耗水量10 L/min~15L/min,转速 1450r/min,计算得抽真空时间为2分钟。真空管路系统干管选用DN57×4钢管,支管选用DN25×3钢管。

3.4 机组平面布置

机组布置在厂房内,一字形布设,机组间距4.0m,厂房跨度6.0m,高5.5m,厂房一端为配电间,另一端为检修间,厂房共8间,长28.8m,机坑尺寸22.7m×4.8m。

3.5 出水压力管道设计

出水压力管道有3种布设方案,分述如下:①单机单管出水;②3台机组合并成一根压力钢管出水;③6台机组合并成一根压力钢管出水。对上述3个方案进行水力计算,确定3个方案的管径、水头损失、总扬程见表3。

通过上述比较可以看出,选用DN478钢管具有投资省、施工管沟土方开挖量小的特点,故推荐方案3,即6台水泵出水管合并成一条压力管线送水到出水池。经分析计算,采用DN478×8钢管,钢材型号Q235。

3.6 管理站设计

结合地形,设计百良水库抽水管理站1座,需新征地1.5亩,管理站内布设抽水泵房、管理用房、厕所、变电站等设施。管理房及库房采用一层砖混结构,开间3.6m,进深6.6m,层高3.6m,窗采用铝合金材料,外墙砌白色瓷片,管理房及库房面积共计151m2。

厂房基础采用M7.5水泥砂浆砌砖条形基础,底宽84m,其下部为3:7灰土,宽1.4m,厚45cm,厂房基础圈梁C20砼现浇,尺寸24cm×24cm,构造柱尺寸30cm×30cm,柱下基础尺寸1.4m×1.4m,中圈梁位于窗顶,尺寸24cm×18cm,顶圈梁与挑檐砼板现浇在一起,尺寸24cm×50cm。厂房屋面梁采用C25砼现浇,尺寸30cm×60cm,其下部顶埋螺栓安装22a工字钢,作为单轨吊车的轨道。

4 抽水站供配电设计

一级泵站采用10kV单回路供电,装设2台变压器,在变压器高压侧采用高压跌落式熔断器操作,且可作为短路保护和过负荷保护;低压侧设进线开关,可带负荷电动操作合、分闸。变压器低压侧用电力电缆与低压进线屏联接。电气主接线采用单母线不分段接线方式,该接线简单、清晰、操作检修方便,投资省,运行费用低,能够满足泵站用电可靠性要求。

考虑到泵站机组台数较多,共同运行的时间有限,结合灌溉规律,拟采用2台变压器,一台变压器控制3台机组,并考虑站用变压器1台,3台变压器容量为3×200=600kW。依据设计规范,选用S9-M型系列产品。该变压器系全密封的新型节能产品。具有内部结构合理、噪音低、稳定性强、空载损耗低,空载电流小,负载损耗小以及免维护、重量轻的特点,适宜于该工程的应用。经查阅相关产品手册,拟定变压器为1台S9-M-800/10800kVA,其参数为:u=10±5%/0.4kV,Yyho接线组,uk=4%。

5 结语

依据《泵站设计规范》,确定百良水库灌区泵站为3等中型泵站,主要建筑物为3级,通过比较设计选用6台200DL43×4多级离心泵,配套Y系列低压电动机,功率200kW,机组间距3.6m,管路附件有喇叭口、进水钢管、偏心大小头、正心大小头、闸阀、多功能水泵控制阀等。厂房设计为砖混结构,建筑面积207m2。对现状前池、出水池进行改造,并完善管理站砖围墙、大门、厕所、厂区道路、绿化等附属设施。通过改造建设,使得工程设施、机电设备完好率达到95%以上;泵站装置效率达到60%以上,机组效率达到82%;灌溉保证率50%。陕西水利