从文学史的特殊性看韩国古典文学史的教学内容

尹允镇

(吉林大学 外国语学院,吉林 长春 130012)

从文学史的特殊性看韩国古典文学史的教学内容

尹允镇1

(吉林大学 外国语学院,吉林 长春 130012)

本文从文学的发展和嬗变两种现象归纳出文学史的一般特性,认为文学从发展的角度看,它与社会生活发生各种关系,与前一时期的文学有继承关系;从嬗变的角度看,它与前一时期文学有断层现象。从文学史的这些特征看韩国古典文学史也具有相应的特征。根据文学史的这种特征,本文重点探讨韩国古典文学史的教学内容的同时,试图解决韩国古典文学史教学中存在的教学内容多,教学时数少而产生的矛盾。

文学史悖论;文学史的特殊性;古典文学史课程

韩国文学史课程是韩语专业的一项重要的教学内容之一。但是,它没有得到应有的重视,出现了以文学作品的解读或以作家论及作品论代替文学史的倾向。中国的韩语教育已有60余年的历史,即使是从1992年中韩建交算起,也已有20多年的历史。在这种情况下,我们在这里重申文学史课程的重要性,显然有些多余,但从教学第一线的情况看,这很有必要。虽然有些人已经认识到了韩语专业开设文学史课程的必要性,但还没有解决好文学史要讲什么,怎么讲等问题。韩语专业需要讲韩国文学史,这是由韩语专业这一学科性质决定的,对此笔者已经有过专门的论述(尹允镇,2014)。那么,余下的问题就是文学史到底要讲什么内容,讲到什么程度的问题。鉴于此,本文将文学史的特征入手,进而探讨韩国古典文学史要讲什么内容和讲到什么程度的问题,希望这对韩国古典文学史课程的教学有一定的帮助。

一、文学史悖论

(一)什么是文学史?

何为文学史,按照字面的意思解释就是文学的历史、或者说是文学的发展史。然而,文学的历史,并不那么简单。事实上,文学的历史具有两层含义:一层含义是文学与现实层面发生关系的条件下,不断地和现实互动,随着现实的发展不断发生变化的层面,这一层面我们可以称之为文学的发展史;另一层含义,则指文学与社会现实的变化几乎没有关系,自行按照文学本身发展规律而发展变化的文学形态、文学样式、体裁等形式层面,这一层面我们可以称之为文学的嬗变史。这一层面文学不与现实发生很大的关系,主要与文学体裁等形式发生关系。目前,我们常说的文学史指的就是前者,即历史现实层面上,与历史现实有密切联系的文学的发展史。这里所说的文学的发展,就是指由低级向高级,或者是与前一时期的文学相比走向更高层次的文学。但是,与之相反,文学的形态、文学的样式、体裁层面和美学层面所指的文学的嬗变史,不一定就是从低级走向高级,与前一时期文学的形态、样式、体裁相比是更为发展的形态上的文学形态、样式、体裁。很显然,文学在这里不好用发展等词汇来谈论它,而只是在变迁或变化以及嬗变的层面上才有谈论的可能。这就是我们所说的文学史悖论(杨春时 俞兆平 黄鸣奋,2006)。

如果我们仔细分析文学史,就不难发现文学史中出现的文学作品在内容层面上经常和历史现实和社会现实发生关系,并在其基础上发展变化。因而,从文学的这一层面上讲文学史,文学常常显现出时代特征和现实特征。在文学的功能①中,社会认识作用就是在这个基础上才得以成立。在文学作品中,读者能够把握作品的时代内容和时代的社会现实和风气以及一个时代的人生观、价值观、审美观等基本的文学观的原因就在这里。从这个意义上讲,文学是时代的产物,文学离不开特定的时代,离不开一定的社会生活。文学是随着社会现实的变化而发展变化的。这就是我们至今都在谈论的,而且是熟悉的文学史,即文学的发展史。

但是,从文学的形态、样式、体裁层面看,特别是从创造美的层面来看,情况远比上述的文学发展史复杂,所谓的“文学史的悖论”就是由此而生。某一种文学形态、样式、体裁产生之后,我们在多数情况下看不到这些文学新形式和前一时期文学之间的关系,它们之间很显然有一道断层现象,甚至是否定。不仅如此,我们也不能说一种新的文学形态、样式或体裁比原有的形态、样式、体裁更为先进,或者说是更为进步。从美学角度来说,也很难说今天的文学作品中的美,比昨天的文学作品中的美更为高级、更加精炼,甚至也有可能南辕北辙,今天的不如昨天的。这也是我们在这里所说的“文学史悖论”。具体地说,从文学的形态、样式和体裁层面来看,文学的形态、样式、体裁领域里没有孰优孰劣的标准,也不可能有这种标准,在某种程度上可以说它们之间没有可比性。我们不能认为现代的文学样式或是体裁肯定比古典的文学样式或是体裁先进。古典的文学形态与样式、体裁,不仅具有古典文学形态与样式、体裁独有的特点与合理性,而且具有它的美学价值。同样现代的文学形态与样式、体裁,也具有现代文学形态与样式、体裁的特点与合理性,同样具有它自身的美学价值。就拿韩国文学史为例,认为现代的自由诗肯定比古代汉诗、五言诗、七言诗更先进、更优秀的论调,除了需要自由诗的那个时代以外,几乎不能成立。从神话、传说这类最古老的文学形态与样式以及体裁中,我们能够体验到现代文学中感受不到的一种独特的审美感受。古代文学至今仍然给人以现代文学无法达到的,甚至可以说是超越现代文学的美学感受的原因也在于此②。

文学是创造美的人类的艺术活动之一,从文学创造美的这种活动的特征以及艺术美的属性来看,文学形式与其说是发展,不如说是嬗变。换言之,从美学的角度上讲,变迁、变化、嬗变等词汇来表达文学的特征似乎更为确切、更为恰当。从这个角度看文学史,现代人创造的美,比古代原始人创造的美更高级、更美、更好看的逻辑是不能成立的。这与上述形态、样式或体裁的特点殊途同归,是一个逻辑范畴之内的东西。

(二)文学史的特征

前面我们把文学的历史划分为文学发展史和文学嬗变史两个层面。从文学发展史的角度,即文学和社会现实的关系看,文学史具有许多可变性因素;从文学的形式,即从形态、样式、体裁层面来看,文学史具有相对的稳定性。文学史的这种特殊性决定了文学史中出现的文学现象和前一时期文学的特殊关系。在文学的发展史上,文学的发展总是与其前一时期的文学保持这样那样的关系,并在此基础上发展变化。文学史上的所谓的继承和发展,乃至新形势下的创新就是在这里得到逻辑存在的理由,由此形成前后文学的承接关系;然而后者,即从形态、样式、体裁等形式层面上与美学相呼应的所谓文学的嬗变的角度看,它与其说是对前一时期文学的继承,不如说是对前一时期文学的否定。其实,在这里新的文学形态、样式、体裁往往和前一时期文学出现一个“断层现象”,以否定前一时期文学的方式书写自己的文学嬗变史。

当然,文学的形式,即新的文学形态、样式和体裁的出现,并非与前期文学毫无关联,不能是在“虚”和“无”以及“空”的虚假空间中产生。恰恰相反,它总是与前一时期盛行的文学保持着各种复杂的关系。但是在继承这一层面上,新的文学形式总是在否定中产生。新的文学形式一旦出现,它就会否定前一时期文学样式或体裁,并与之断绝关系,开始书写自己的新的嬗变史。因此,这一层面上的文学的历史,虽然很暂短,但它否定文学在社会发展历史中所强调的传统性、历史性和连续性,开启自己的新的文学传统与历史。很显然,这也是文学史的悖论和逆说。

文学史上我们常见的文学思潮或文学流派的出现,也具有同样的特点。文学史上经常出现文学思潮或文学流派。在多数情况下,这种文学现象的出现具有相对的偶然性。韩国文学史上出现的“海佐七贤派文学”就是这样。我们在前一时期文学中找不到要出现“海佐七贤派”文学的任何征兆。当然,在文学史上一部分文学思潮或文学流派的出现是具有一定的必然性的。可以这样说,西方的启蒙文学和浪漫主义文学思潮的出现都可以从这个层面上得到解释。但是,当我们考虑到西方的启蒙文学,浪漫主义文学也在西欧各国都呈现出各自不同的特征的时候,不禁会问它到底具有多大的必然性?文学史的这种特征告诉我们,文学史绝不是以肤浅的知识就可以理解、解读的单纯的文学的发展历史,它涉及到很多方面,显现出错综复杂的样式,所以我们应该根据具体的情况,对它进行具体的分析。

(三)文学研究中的文学史的地位

上述文学史的特征告诉我们,文学的历史不仅仅是单纯的文学的发展历史,而是嬗变的历史、变化的历史。文学史的这种特征又给我们展示了文学史的具体的研究对象。为了叙述的方便,我们在这里首先明确一下文学的研究对象之后,集中讨论文学史的研究对象。

众所周知,文学史是文学研究的重要的对象之一。四年制大学的文学课程一般围绕文学要研究的那几个对象展开。然而,在首次接触外国语的初学者也要学习文学的情况下,有必要首先明确一下文学的研究对象。那么,文学的研究对象是什么?事实上,这也可以从多个层面得到解释。但简单地说,文学的研究对象大致包括文学史、作家、作品、读者等四个部分。具体的讲:

第一、文学史研究包括文学的发展与嬗变在内的文学发展中出现的文学现象,即新文学体裁和形式的出现,文学史上出现的文学思潮、文学流派,以及文学与当代社会的关系,文学与当代社会政治倾向、社会思想、哲学思想、宗教思想的关联,文学的时代性和风格问题,对前一时期文学传统的继承、发展与革新问题,围绕文学创作进行的文学争论等。

第二、作家研究包括作家的创作倾向和作品的关系,作家的政治思想意识、宗教哲学观念、家庭出身、成长背景和社会关系同作品的关联,作家与其本国文学传统的关联,作家使用的创作方法,作家的创作个性、创作风格,当代文学思潮与作家创作的关系,创作作品时作家的心理状态等。

第三、作品研究包括作品的题材、主题、母题、人物形象、故事情节和各种主题在内的作品的结构,作品的语言、叙事方式、叙事结构、叙述人、叙事视角、叙事时间、人称等。

第四、读者研究包括读者的期待视野、读者的反应、接受态度、接受方式、接受心理、社会效果等。

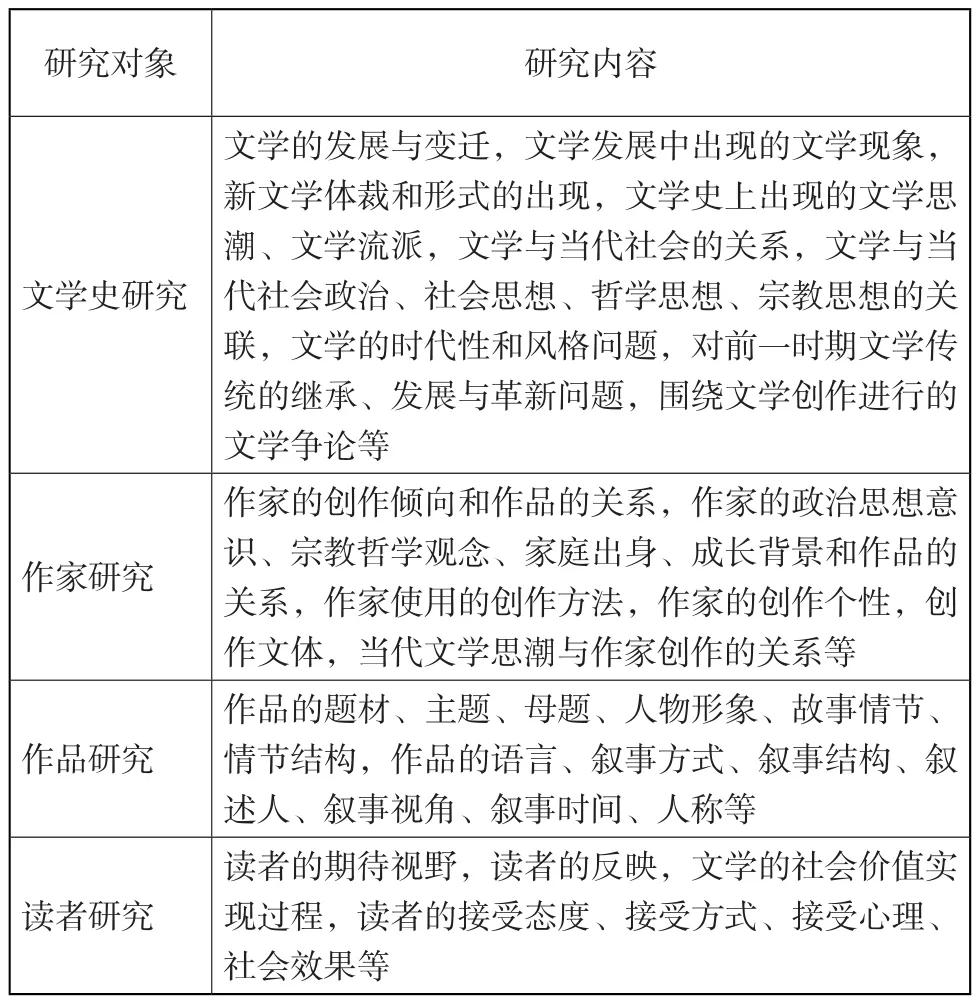

我们在这里主要讨论的是文学史,即第一部分的内容,应该说这在文学研究中有着重要的地位。为了更明确地表述上述的内容,前面所论的内容用图表表示如下:

研究对象研究内容文学史研究文学的发展与变迁,文学发展中出现的文学现象,新文学体裁和形式的出现,文学史上出现的文学思潮、文学流派,文学与当代社会的关系,文学与当代社会政治、社会思想、哲学思想、宗教思想的关联,文学的时代性和风格问题,对前一时期文学传统的继承、发展与革新问题,围绕文学创作进行的文学争论等作家研究作家的创作倾向和作品的关系,作家的政治思想意识、宗教哲学观念、家庭出身、成长背景和作品的关系,作家使用的创作方法,作家的创作个性,创作文体,当代文学思潮与作家创作的关系等作品研究作品的题材、主题、母题、人物形象、故事情节、情节结构,作品的语言、叙事方式、叙事结构、叙述人、叙事视角、叙事时间、人称等读者研究读者的期待视野,读者的反映,文学的社会价值实现过程,读者的接受态度、接受方式、接受心理、社会效果等

如表所示,文学研究都有相对应的研究对象和研究内容。因此,在相关的研究中,会涉及与研究相关的内容。文学史的研究对象包含文学的发展与嬗变史,即历史社会现实视角下的发展史与形态、样式、体裁等美学层面的嬗变史,那么,作为文学史研究对象的这类内容又可大致再分为两个层面:一是文学与当代社会的关联、文学与当代社会政治风潮、社会思想、哲学思想、宗教思想的关联、文学的时代性风格问题等层面,和文学史上出现的文学思潮、文学流派、对现有文学传统的继承、发展与革新以及围绕文学创作进行的文学争论等层面。这些内容我们可以看作文学与社会的关系。二是文学嬗变中出现的文学现象,即新文学体裁和形式的出现等,这些内容和文学的形态、样式、体裁层面和美学发生关系,这些内容我们可以看作文学自身的问题,是属于文学本体论范畴的。所以这些问题只能在文学内部进行讨论、研究。由此可见,文学史是一种非常复杂,而且需要相当高的文学理论知识和修养的知识系统。

二、韩国古典文学史的教学内容

如前所述,文学史由为社会现实视角下的文学发展史和形态、样式、体裁层面的,与美学相结合的文学嬗变史两个层面构成。那么,韩国古典文学史也可以分为韩国古典文学发展史和嬗变史两个部分来解读。总体上来说,韩国古典文学史上出现的文学现象,新文学体裁与形式的出现,文学思想中出现的文学思潮、文学流派,文学与当代社会的关系,文学与当代社会政治风潮、社会思想、哲学思想、宗教思想的关联,文学的时代性风格问题,对现有文学传统的继承、发展与革新,围绕文学创作进行的文学争论等,都是文学史的讲述内容。但问题是从目前韩语专业的课程设置来看,不能讲授如此庞大的内容。那么,余下的问题是在如此众多的内容中如何取舍的问题。

可以说,文学史的教学中最为重要的是如前所述的文学的发展与嬗变的问题。我们认为,文学史教学也应该围绕着这个中心展开,选择其中与文学的发展与嬗变相关联的部分,展开文学史教学。这样一来,现在我们要解决的就是上述内容中哪些是与文学的发展与嬗变有关内容的问题。

我们认为,文学与当代社会的关系在内的第一部分的内容与文学的发展和嬗变虽然有着密切的关系,但更为重要的是后者,即文学嬗变中出现的文学现象,新文学体裁和形式的出现等,因为这些就和文学的嬗变有密切的关系。因此,我们认为文学史教学应当以这些内容为基础,根据文学嬗变的影响大小来合理安排讲授时间。

同样的逻辑,文学史的其它内容,如作家与作品的讲授也是这样。在文学史的教学中,与文学的发展和嬗变没有关系,或者是关系不大的作家、作品,应该排除在教学内容之外。换言之,在文学史的教学过程中,文学的发展和嬗变中所具有的地位和作用是标准,不论讲授什么,都以此为标准决定讲授与否和讲授到什么程度。

从这种观点看韩国古典文学史,就不难归纳出要讲授的具体内容(尹允镇等,2008):

(一)上古时期文学史

这一时期的主要作品是《龟旨歌》和《公无渡河歌》,讲授的主要内容是这两首诗在形态、样式、体裁等方面《龟旨歌》和《公无渡河歌》分别成为原始歌谣和过渡期歌谣的原因;四言体歌谣的形式的出现,四言诗的形式特征以及这一时期用汉文记录歌谣的原因等。《檀君神话》应侧重讲解它作为建国神话的特征、内容等叙事文学的特征,以及作品所反映出的民族意识与民族的土著信仰之间的关系等。这一时期的文学是整个韩国文学史的基础,所以有必要较为全面、深入地介绍,以之为进一步理解后来的文学打下基础。

(二)三国——新罗时期文学史

这一时期的主要教学内容,应当以新文学体裁的出现为中心进行。诗歌部分应当主要介绍以汉字的流入、吏读和乡札标记法的出现而产生的歌谣、乡歌以及新出现的五言和七言诗。特别是乡歌应该得到重点介绍。因为乡歌是韩国民族诗歌体裁之一,不仅在国文诗歌的产生具有重大意义,而且在由此形成的国文诗歌的历史传统方面的意义也非常之大。汉诗部分应该重点介绍崔致远。

(三)高丽时期文学史

这一时期文学史上的核心内容是朝鲜古代民族意识的确立。高丽时期是包括文学在内,所有领域民族意识普遍高涨的时期,同时也是民族性文化传统得以形成的时期。从文学方面来说,这一时期非常重要的是景几体诗歌、高丽歌谣、时调、民族叙事诗、历史散文等。汉文学部分应当介绍李齐贤的词,文学流派方面应该介绍“海左七贤派”。其中进一步强调的是高丽歌谣、民族叙事诗、历史散文和时调。高丽歌谣与民族叙事诗、历史散文应当从民族意识的高涨方面,时调是从韩国传统诗歌形式方面多加讲解。

在这一时期的文学史中,应当大讲特讲的是民族叙事诗《东明王篇》。如前所述,高丽时期是民族意识空前高涨的时期,民族叙事诗《东明王篇》的出现就是其重要的标志之一。众所周知,一个民族的形成经历了漫长的历史时期,而一个民族的英雄叙事诗的出现就是其形成的十分重要的标志之一。民族叙事诗有时和民族的传统和民族的产生也有着密切的关系。民族叙事诗的产生意味着一个民族共同崇拜的英雄人物的登场,意味着一个英雄人物的带领下开始书写着民族历史。在欧洲,这种现象比较明显,以古希腊著名的《荷马史诗》为代表,后来的日耳曼人的《希尔德布兰特之歌》、法国的《罗兰之歌》、西班牙的《熙德之歌》、德国的《尼伯龙根之歌》、俄罗斯的《伊戈尔远征记》等都属于这个范畴。东方有以古代巴比伦的《吉尔伽美什》为代表,印度的《摩诃婆罗多》、西藏的《格萨尔王》等。这类英雄叙事诗反映了一个民族的形成过程和民族的传统以及民族的历史有关的内容。这类叙事诗常常与一个民族的光辉的历史相联,在培养民族自尊心和唤起民族意识等方面,起到重要的作用。《东明王篇》亦是如此,作品就是民族光辉历史的回忆和书写,就是一个民族光辉历史的重现。因此,不仅应从文学的叙事诗体裁的角度,而且还要从民族史的角度进行进一步的分析。从文化学角度看,这些叙事诗的出现是一个民族开始思考“我们是谁?我们从何而来?”这类更为根本性问题的标志,是一个民族的思考进入到一个更为理性阶段的重要标志。

当然,这一时期文学中另一个不可忽视的是中国文学的大量流入。以汉诗、汉文学为中心,儒家、道家、佛教等这些思想的流入大大地改变了韩国社会的意识形态,也给韩国文学的发展带来了巨大的变化。如前所述,这一时期是高丽民族意识空前高涨的时期,又是中国文化大量流入的时期,那么,这里的问题就是民族意识和外来文化,这一对貌似不可协调的双重矛盾和力学关系中,高丽时期文学是如何展开,取得了什么样的成果的问题。

(四)朝鲜时期文学史

朝鲜时期是韩国古代文学到达高峰,同时又是开始出现近代要素,开始走向下坡路的时期。中世纪文学取得了辉煌的成就,但终归要退出历史舞台。这就是历史的辩证法。因此,这一时期文学史的教学就是抓住这个历史现象从文学史的角度向学生予以阐释。

在上述文学史的教学内容,即文学与当代社会的关联,文学与当代社会政治思潮、社会思想、哲学思想、宗教思想的关联,文学的时代性风格问题等部分,随着前近代生产方式的产生,市民阶层兴起,接踵而至的是商品经济等伴随着社会变化而来的文学变化,我们应当重点讲解以实学派为代表的前近代文学。文学变迁过程中出现的文学现象、文学体裁和形式方面,应当重点讲解紧随时调出现的歌辞文学、盘索里和《训民正音》的创制而来的国文小说等。

实学派文学是这一时期最能反映时代特征的文学,如果按照上述文学史的标准划分,它应属于文学与社会时代部分,是韩国中世文学的最高峰,同时它又是中世文学的终结。当一个文学现象具有了文学史的悖论特征,且最集中反映一个时代的时候,我们一定要重点讲解这部分文学。朴趾源的小说《许生传》、《虎叱》,不仅展现了传统封建制度开始动摇的历史现实,而且以幻想的方式描绘出了面向未来的商品生产、垄断经营和市场经济等未来社会蓝图。作为一个中世作家,能够如此形象地描绘未知的一个世界,确实是一个非常不容易的事情。

这一时期文学中还有一个值得一提的是《训民正音》的创制。《训民正音》的出现是韩国古代文学史上的大事件,在韩国文化史上具有划时代的历史意义。正因为有了《训民正音》,以《龙飞御天歌》为首,包括盘索里小说,民族文学迎来了一个全盛历史时期,为韩国古典文学的历史上划上了浓重的一笔。

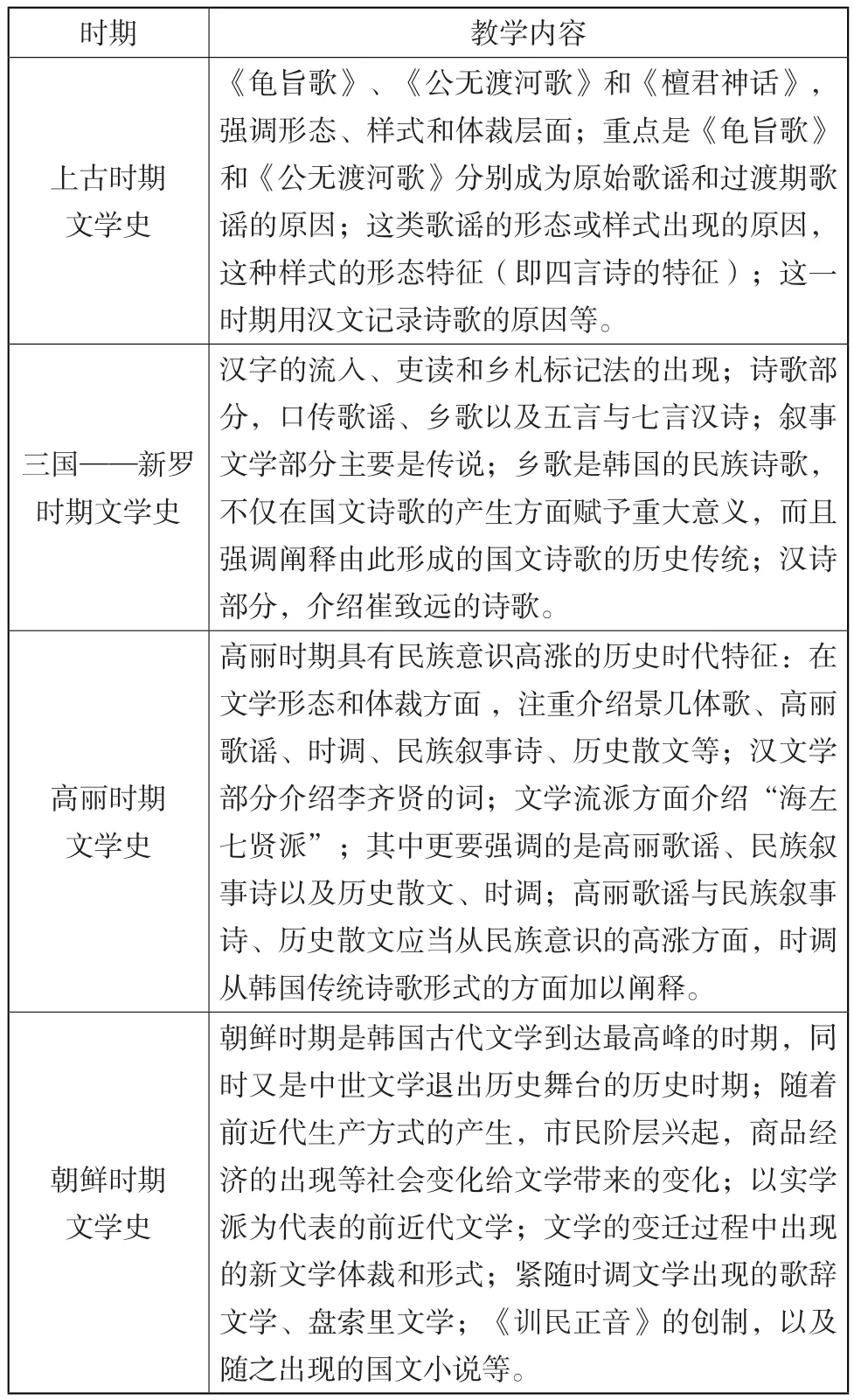

上述内容用图表表示如下:

时期教学内容上古时期文学史《龟旨歌》、《公无渡河歌》和《檀君神话》,强调形态、样式和体裁层面;重点是《龟旨歌》和《公无渡河歌》分别成为原始歌谣和过渡期歌谣的原因;这类歌谣的形态或样式出现的原因,这种样式的形态特征(即四言诗的特征);这一时期用汉文记录诗歌的原因等。三国——新罗时期文学史汉字的流入、吏读和乡札标记法的出现;诗歌部分,口传歌谣、乡歌以及五言与七言汉诗;叙事文学部分主要是传说;乡歌是韩国的民族诗歌,不仅在国文诗歌的产生方面赋予重大意义,而且强调阐释由此形成的国文诗歌的历史传统;汉诗部分,介绍崔致远的诗歌。高丽时期文学史高丽时期具有民族意识高涨的历史时代特征:在文学形态和体裁方面 ,注重介绍景几体歌、高丽歌谣、时调、民族叙事诗、历史散文等;汉文学部分介绍李齐贤的词;文学流派方面介绍“海左七贤派”;其中更要强调的是高丽歌谣、民族叙事诗以及历史散文、时调;高丽歌谣与民族叙事诗、历史散文应当从民族意识的高涨方面,时调从韩国传统诗歌形式的方面加以阐释。朝鲜时期文学史朝鲜时期是韩国古代文学到达最高峰的时期,同时又是中世文学退出历史舞台的历史时期;随着前近代生产方式的产生,市民阶层兴起,商品经济的出现等社会变化给文学带来的变化;以实学派为代表的前近代文学;文学的变迁过程中出现的新文学体裁和形式;紧随时调文学出现的歌辞文学、盘索里文学;《训民正音》的创制,以及随之出现的国文小说等。

三、结语

以上我们对文学史的特征,以及韩国古典文学史的教学内容,进行了简要的分析。应该说文学史可以用多种方式教学,但关键的问题还是教学内容与教育方式的问题。在文学史的教学过程中,我们应当首先理解好文学史所具有的文学发展与变迁的悖论性特征,而后再确定教学内容。除此之外,文学史讲授者对教育内容的理解,对文学史的理解以及对文学全盘的理解等文学素养,也影响着文学史教学的教育质量。如果想要上好文学史课,当务之急是要提高教师文学素养。总之,韩国文学史课是韩国语专业的一个重要的教学内容,因此,这一课程教什么,如何教等问题应当引起大家的重视。

注释:

① 文学的作用通常分为文学的认识作用、教育作用和审美作用等三个部分。但近来其中添加了一个娱乐作用。

② 根据文学的这种特征,马克思也说古希腊神话具有现代人不可达到的永恒的艺术魅力。

[1] 尹允镇.2014. 韓國文學과韓中文學比較[M].서울:圖書出版亦樂.

[2] 杨春时 俞兆平 黄鸣奋. 2006.文学概论[M] . 北京:人民文学出版社.

[3] 尹允镇等. 2008.韩国文学史[M] .上海:上海交通大学出版社.

On the Teaching Materials of South Korean Classical Literature from the Perspective of Specificity of Literary History

The paper sums up the general characteristics of literary history based on its development and change. Literature is related to society and the inheritance of literature in previous times. However, it breaks away from the literary tradition in terms of evolution. It is true with South Korean classical literature. This paper explores the teaching of South Korean classical literature and tries to optimize the course.

paradox of literary history; specificity of literary history; Curriculum of classical literature

I024

A

2095-4948(2014)04-0072-05

本文为国家社会科学基金项目“《东文选》诗歌与中国文学的关联研究”(14BWW017)的阶段性成果。

尹允镇,男,吉林大学外国语学院教授,博士生导师,研究方向为韩国文学、中韩比较文学。