向京&胡庆泰

“实际上没有艺术这种东西,只有艺术家而已。”影响我们至深的英国人贡布里希在《艺术的故事》(The Story of Art)的导论里这么说;但实际以艺术为自己的职业的人是很晚近才出现的,从远古以来,艺术都是以某种实用的功能而存在并发展着,而长久时间以来,尤其是现代艺术、当代艺术不断在印证着“艺术家”这个名词的存在,这让艺术从早期的实现神性的使命降身下来,寻求解决人类自身的困境,当然也许,这样给人类带来了更多的困境。

这是到目前为止我进行得最困难的一个对话,因为胡庆泰的思维确实和大多数艺术家不同。首先他否定了作为主体的艺术家这个身份,我试图绕着弯小心避开各种认知陷阱找到他作品的主人,而实际对应的反而是他的坦荡和沟通的渴望,可怜是,面对他的坦荡我却始终存在理解的阻隔。反省之下,我觉得是自己对艺术本身太多成见带着太多答案去进行对话造成的。如同贡布里希说的:我们对艺术越加概括就越容易出错。

向:你从什么时候起,发现艺术是一种可能的表达方式?

胡:我把艺术看作是“想”或者“感觉”,所以艺术和表达也就是想和表达是两件截然不同的事,我不能同时思考这两件事,当我想的时候我只能专心想,想经常是不需要表达的, 这两者有个先后顺序,前者的“想”或“感觉”更接近我本人,后者的表达更接近于他者。艺术在我这里和“没有”是一样的,和上班赚钱、饿了吃饭以及其他各行各业等等都是一样的,是一种平常的心理或生理需求反映,看上去的不同仅仅是在每个人身上的显现形式的不同,所以我认为所有都是一样的,我不是热爱艺术的人,也不清楚什么是艺术,所以几乎没有这种概念,直到今天我也没有有意地意识到艺术要作为一种表达方式,但是我热爱自己也忠实于自己,不管自己发没发现,一直都表达,这和佛法中的万事万物都在法中很像。我一直相信我只要忠诚的顺着我的感觉就会抵达我要去的地方。

向:可是“想”和“感觉”之后必然有想法和有感觉,就会存在表达的问题,所谓“不需要表达”的想和感觉是种什么形态?我理解里只要是思考,还要转换成真正的语言或文字或其它媒介形态才能呈现,否则人难以捕捉哪怕是自己的想法,你是因为觉得没有必要和他人交流还是没有必要把想法固定下来?

胡:我的回答不是在否定这两者之间的关系,确实“想”有时只是“想”,有时接着出现了“做”,但是我仍然觉着想和做之间只存在一个简单又单纯的先后关系,对于主体的人来说。事实它们各自之间甚至有时连先后关系都不存在,这样说是我想把类似“想”或“做”或其它等等都独立的当作个体对待,就如空气是空气,身体是身体,意识是意识,只不过因为无法知道的原因和人产生了关联,但是我觉得为什么产生这种关联不在我疑惑的范畴之内,我把一切不能引起我疑惑的都统统归结为自然现象或是固有材料,不去追究。

我认为有些想到或感觉到的东西或物质是先于人存在的,或是不必言说表达出来的,所以不表达也存在。就如很多时候想到并不会说,但是不说不代表不存在。

我觉得可以交流也可以不交流,但是不是不必要和别人交流,而想法我觉得本身是一个庞大而浑然一体的东西,我没有这种能力去固定和左右它,我只能同它来处理不同时间段遇见的不同事物。

而没有表达意识和感觉到想法时,有点像是介于有和没有之间的中立状态,就如我没有想任何事情,但却似乎一直又在想,却不知到底是啥。或者说我常常忘记自己在走路,但是一下突然又发觉原来走错了方向,和听课打瞌睡两者中间地带很像。

向:你说过你愿意用其它的方式谋生,而更纯粹地做艺术。那你为养活自己都做过什么工作?

胡:更准确的说是假如我到了那个环境中,不管我愿不愿意,我都愿意做所有的事情,连死亡也包括在内,不是更纯粹的做艺术,只是更简单的了解自己,艺术是最接近了解自己的一个通道,所以我需要单一、安静的状态来减少杂质。

我和不同的朋友合伙做过一些事,在武汉时和同学做过一年多美术培训班,做过装饰壁画,开过一年的小酒吧,和设计朋友做过一家平面设计公司,最后都因为赚钱太少,朋友们结婚的结婚,离开的离开而结束了,来到北京后帮外地的公司项目冒充过设计师,承接过马自达和宝马的汽车户外活动,做过一个房地产的楼盘外墙装饰,基本上就是这么多,去年唯一在做的就是帮一个朋友的公司拉项目投资,也希望盈利我能分红一点,可是纳闷的是我仍然很穷。

向:黑桥聚集了非常多的艺术家,你怎么看待这样的生态?对你来说,选择什么样的环境重要吗?

胡:聚集非常多的艺术家是一件好事,因为这会让艺术这个东西越来越像其他职业一样平等平常起来,这样的环境更容易让艺术家回到人本身,这是我睁着眼睛在说闲话,因为外部的问题始终是外部的问题,我更多的是处理内部的问题,所以外部环境对我来说是平等的,是我不用去选择就一直有的,只是环境不同内部反映不同而已,这点上讲,外部环境对我比较随波逐流,接近于随缘,也就是不关心就好。

向:谈谈你在空白空间这个作品的概念吧,前后曾经和多少艺术家聊过?有失败的经历吗?在这种过程中你选择的标准,坚持的标准和放弃的标准是什么?钱和你允诺的劳动、友谊的兑现等等“购买作品”的报偿,性质应该不一样吧?钱有时更像个现代化的交易,而劳动和友谊更像农耕时代的社会关系。所以你的这个作品关键点在于“交换”还是“购买”?

胡:和我起初到北京的那一年多所处的环境息息相关,我经常出入中央美院的校园和研究生宿舍,听了很多人在谈论艺术以及创作等等,我出于好奇开始去想这些人为什么是这样的,他们那些想法从何而来,并且我也听说和经历了很多人偷偷抄袭,所以我感觉到很多人对关于艺术上的想法都是小心翼翼和遮遮掩掩,这促使我产生了我想有没有一种反面的可能,我公开想法也就是作品的来源,让自己成为一个劳动工具,进而以坦白自己创造力的平庸来否定那些满口创造的谬论,强调“做”也就是执行的重要性,其实这种状态比较接近于作为一个无奈又无助的观众和参与者两种一体的状态,而接下来却让我进入了如何与设定好喜欢的艺术家沟通以及说服让其信任我并且同意把想法让我来执行的困境。endprint

和多少艺术家聊过我已经记不清了,失败的经历也有不少,最失败的失败就对方也不拒绝你但是永远不知道何时同意,幸运的是大部分经过我一个到几个月的交往和沟通都还是同意了。所以我选择的标准是我喜欢这个人或者他的作品,不存在放弃,只是说时间越久可能我自己不知觉的精力消耗也就不喜欢了。

钱和劳动、友谊等等我认为是一样的,不一样的只是每个物件有自己独特的属性,但是在我这里是一样的,都是收买方式的一种。所以我反复校对后用了“收买“这个词语,因为它包含更多更广更平等。

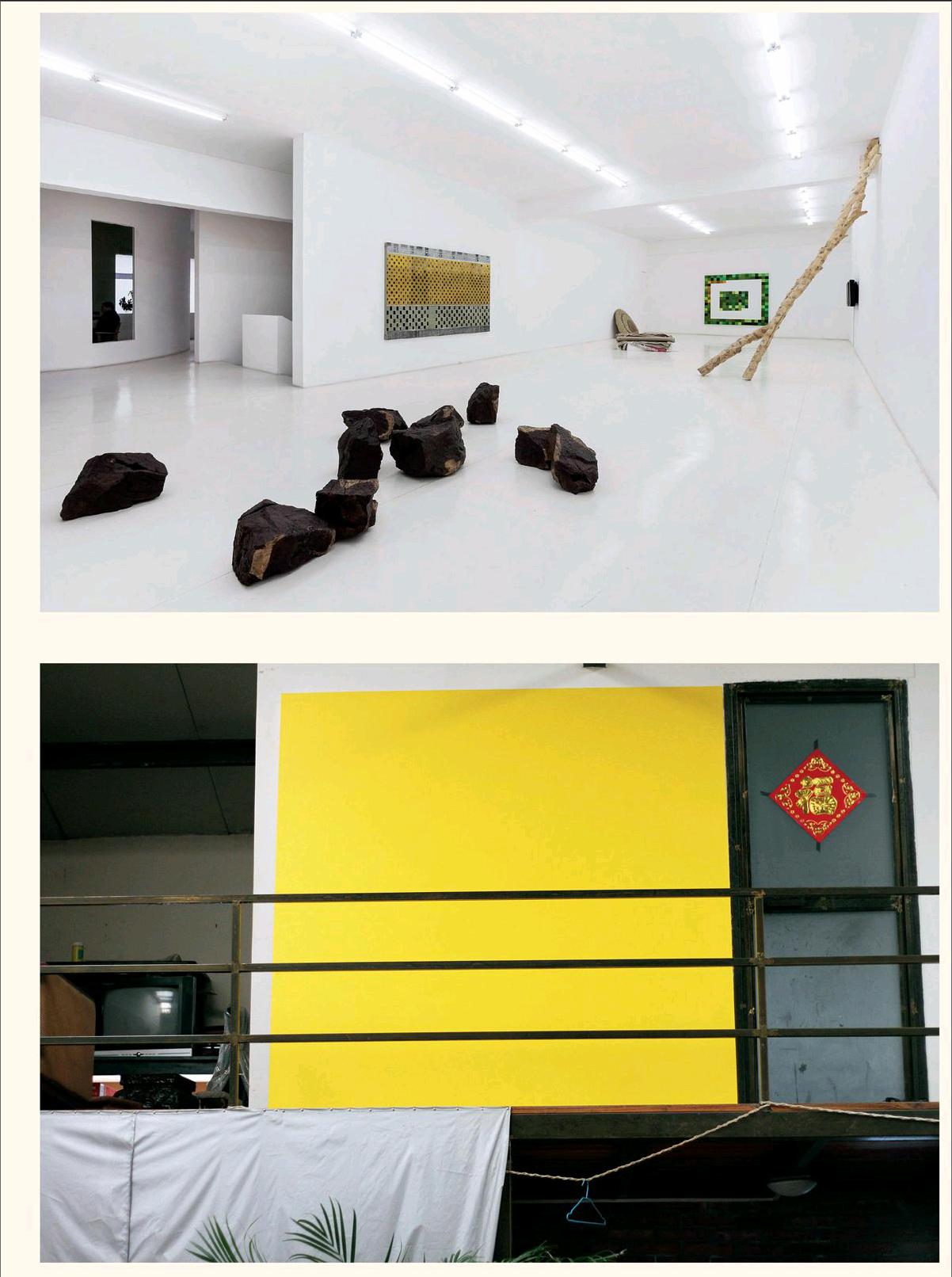

向:另一个给我印象温暖的作品是你在一面墙上涂黄色的颜料,因为你妈妈说“黄色是世界上最美的颜色”,这在你作品系列里是个特别的么?

胡:嗯,墙上的其他材质的物体上都有涂过,只是最后呈现上我选择了用最平常的画布来呈现,这件作品中有些不好透露的因素,在和我妈的多年交流中,她说过这句话好些次,我每次都用质疑和否定的口气来补充她绝对的世界,只是2012年初,再次听我妈说出这话时,我选择了试图相信和肯定她,这件作品和我之前所有的作品几乎一样,也是顺从和执行了已有的意愿,只不过这次没有施工图纸,而是简单到只有一个一句话的意愿。只是传达信息的对象从艺术家职业转到了母亲的职业上而已。

向:我其实有点无法认同你对“作者”概念的模糊和否定,在当代艺术概念里也许“作者”是主体,而在你的概念里反而作品像有生命的,你只是顺从了这个生命而作为媒介把它们反应了,可以这样理解你吗?

胡:我更多的作用不在否定或模糊作者上,也讲到艺术和其它一样,所以对范畴的命名和定义以及谁是主体我不关心,于我而言,重要的是帮助作品呈现出它们原本的样子才是最重要的,我一直把自己等同于所有物体,把自己和万事万物平等起来,只是分工职责各有不同,所以是谁帮助它们最终实现了它们的意愿这是一样的。的确我认为每个东西有它自己的生命和意愿,作品也是,我只是顺从了它们。并且我是个极其矛盾又完整的个体,我的逻辑没有头绪,完全随时随地都在不停的变化,但是却统一构成了我的完整,我相信其他人和物体也是如此。

向:难道你不是你作品的主人吗?难道你不为自己的作品负责吗?作品不是你想法的显现吗?

胡:我的确不是任何人和东西的主人,当然包括作品在内,并且我也有些相信我也不是我自己的主人。所以我很确信地否定了自己的创造性,而强调了我发现、协调、组织和搬运的作用,我为不明力量打工,但是我为它们负责,我所做的一切正是我负责的表现,这是我职责所在。

作品在很大程度上我认为不是我想法的显现,而是我想到或感觉到了这个已经存在的东西,我动手协调呈现了出来,所以我认为更接近与是我职责或功能作用的显现。

为何这么说?因为我的确只具有感觉或者感知加上身体行动力的作用,感觉和感知都不是创造的起点,而是感觉到存在的通道,这有些像“我感故我在”而不是“我思故我在”。

向:你其实挺幸运,因为虽然穷,但也一直没潦倒,现在穷艺术家不管怎样,都还过得去,不像当年圆明园或者东村的那些人,几乎面临绝境,而且你从没上过那种朝九晚五的班,和很多现在的年轻人一样,一直还是保持自由职业的状态,不做艺术的话,你会做什么?

胡:我的态度是我自己尽力,然后其他任何事我都接受,保持平衡和中立的情绪。

确实,我对于政治和体制以及别人的种种问题几乎毫无兴趣,我也注意到和我同龄人几乎都是偏向关注自己和自己范围内以及朋友圈的小问题,

我认为,这其实是好事,不再关注大环境下集体宏大的事情,而是随遇而安的状态更多些,所以这些人几乎都没有边界和国籍概念,这也和外部环境相关,每个人都意识到要完全开发自己。

不存在做不做艺术,只是说我会不会一直在这个被划定的行业里呈现出来,假如我不在艺术行业或媒体分享我的一切了,而是换成在商业领域分享我的一切,那显然我有可能被认为是一位商人,但是这些统统都是观众给予的,并且也需要其他的机遇来改变我的环境,但这并不能从本质上改变我,能说明的唯一,就是人们自己的局限以及人们的无能为力。就如我虽然不知道我要干嘛,但是我知道我不想干嘛一样。在我看来,艺术的确是怎样都可以的,并且真实中不存在艺术,艺术是被人定义的,我最终也是希望抛开一切对艺术的定义和偏见。

有人在,艺术自然会出现。

推介词

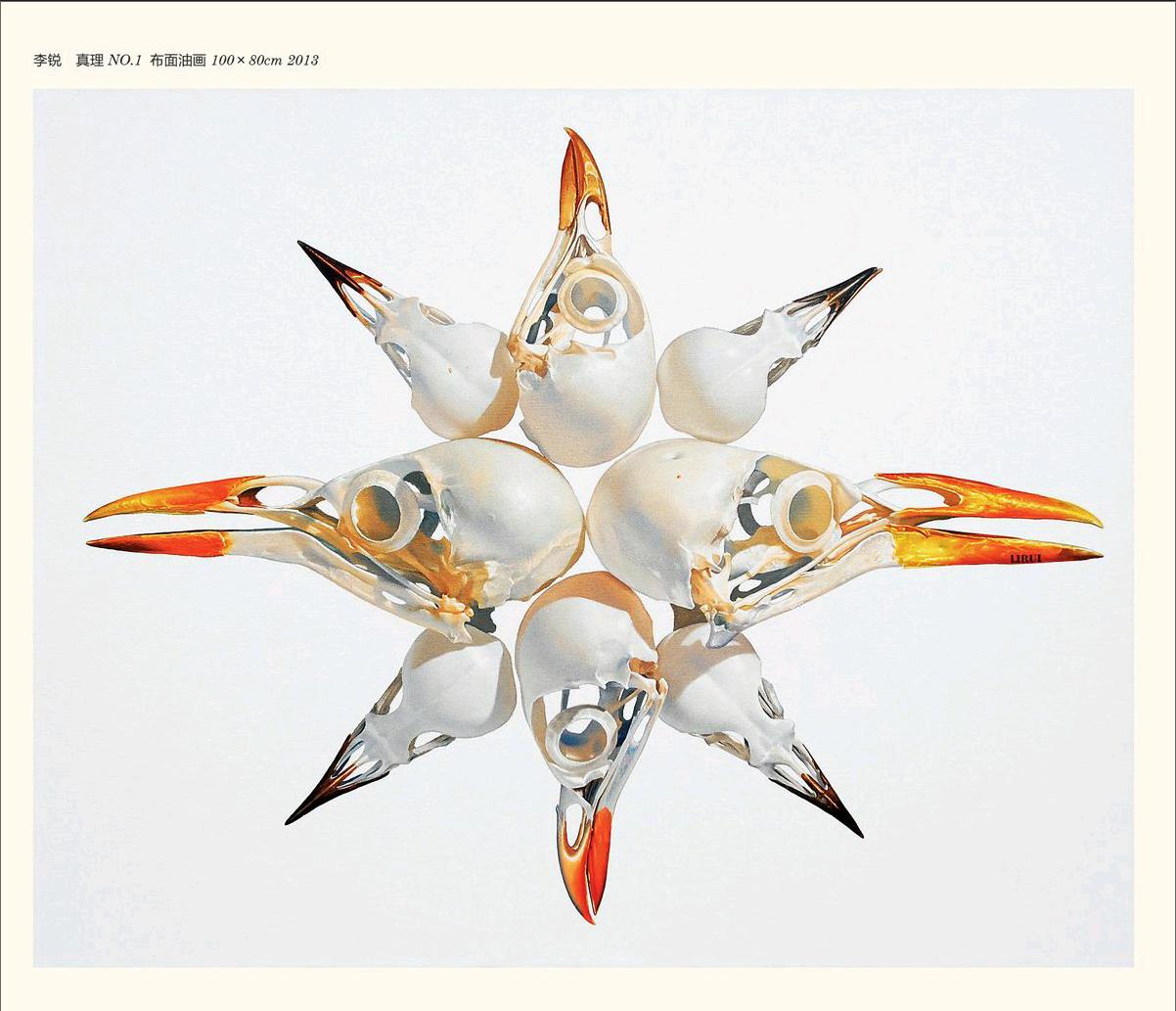

李锐最近的创作不厌其烦的延续了以往的题材,他好像在描绘鸟骨的过程中体验着自己,锤炼着从内心生发出的情感。从鸟骨被他不规则的放在真空包装中,到最近的真理系列。鸟骨摆成了近乎对称的发散形状,一种静穆的仪式感被凸显出来。这种罗列式的构图和创作过程,使我们逐一去观察作品中的每一个局部,并用心去体会它们所组成的整体感觉,不直接,但隐隐的使人感到神秘和力量。李锐一直说自己的作品不接地气。但他这种飘忽在另一个世界,并不遗余力在其中寻找新的可能的创作方式,也许很接他存在的那个平行世界的地气。就像人类探索宇宙一样。我们都不知道未来会发生什么,但我们愿意同他一起去行走,一起感悟。

—喻红

推介词

朱佩鸿成长于上海,他并不回避都市生活经验对创作的影响,而是保持一种轻装上阵的心态,将他从都市获得的视觉记忆转化为意象式的画面直觉,形成简约而斑斓的意象空间,在释放个人情绪的同时也为观众的解读与接纳留下余地,当视觉的愉悦性起作用的时候,作品与观众间的距离也就大为缩小。

—苏新平

推介词

云南高原的大山大水有太多的创作资源,但随着都市蓬勃的发展,自然—那些曾经在我们身边的事物,那些原始状态的自然正离我们远去。苏斌的绘画保留了他故乡大理的风光,他使用大量的黑色去表现那些风云笼罩的群山和山下的村落,他把自己成长的环境绘画在亚麻布上,算是一种纪念、一种感恩,也是一种联接伟大山水画传统的努力。在他学习绘画的过程中,另一个布满原始村落的地区—圭山也强烈地影响了他,圭山与他故乡大理的磅礴大气而言,更显田园和梦幻之景,所以这些因素都在塑造着他的绘画。

—毛旭辉

推介词

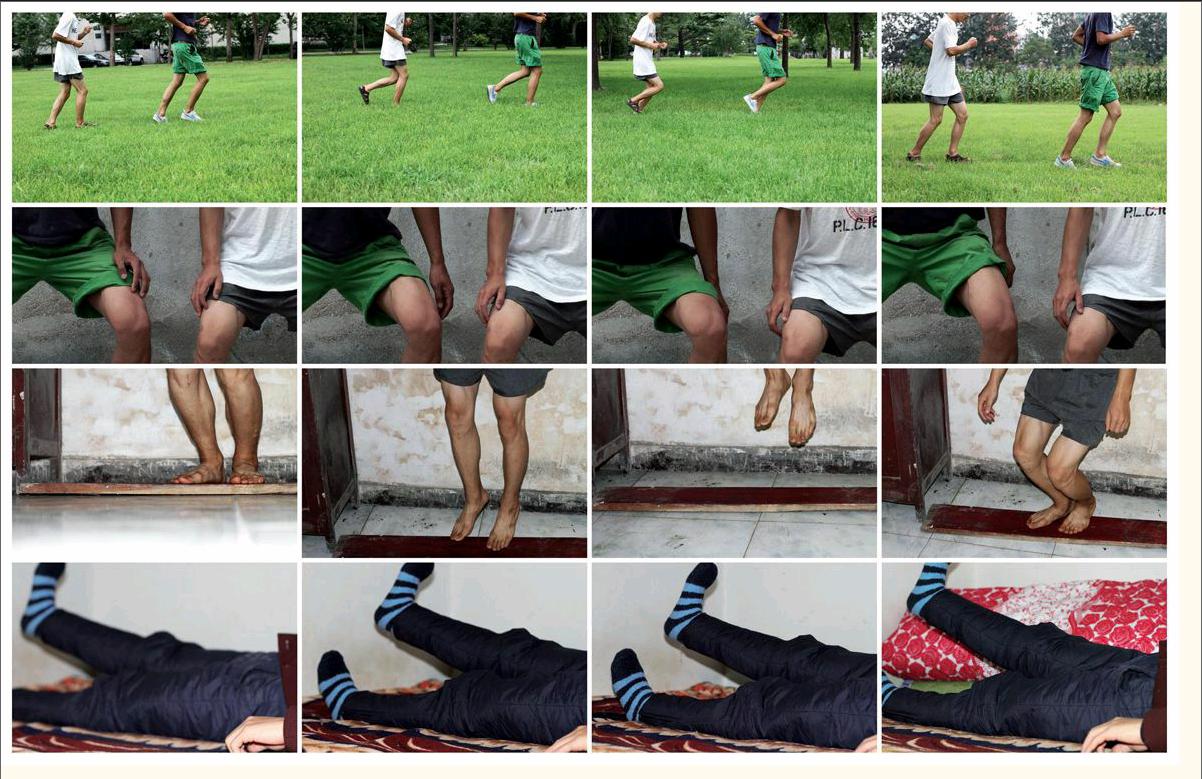

作为一个88年出生,在伦敦读完4年艺术学习归来的艺术家,谭天在对于这个社会的理解上有着他独特的角度。独生子女一代,很大一部分都会在初入社会时感到巨大的不适应感。信息化爆炸的时代,电影电视、网络、留学带着国外的价值观、审美观、世界观冲击着原本自成一体的中国社会。这种冲击带来宽广的眼界、辽阔的发展空间的同时也带来了繁杂、忙乱、迷茫与不知所措。

留学后。从相对秩序化、高度发展的发达国家社会回到正在高速发展的中国。原本相对懒散、轻松的生活方式迅速被繁忙、压力取代。正如艺术家本人对作品的释义,“看着周围的人都忙忙碌碌的这种状态,这种快速、粗糙、廉价的生活方式让我极度紧张……我的雕塑就是现在社会的一种状态,浮躁、对撞,但始终‘吐不出来。‘吐出来就好了……身体与社会中,我们都适应不了如此快速膨胀的节奏,都期待着放松的这一刻。”

奇妙的是,艺术家将自己内心的不适挥洒成了丰满、饱和、清新的色彩。跳跃的蓝色的发泡胶与红色、黄色、绿色的几何形装置带着一丝奇妙的幽默感,形成了一种特别的轻佻与讽刺,似乎在证明着艺术家心中的单纯与孩子气。

当代艺术的奇妙之处便在于它尚未被定型的“可能性”。尤其是专注当代艺术的青年艺术家们,他们不断的挑战着艺术的界限,尝试着更多的可能,组成自己特有的艺术表现形式,并试图以此为引凝结成当代艺术未来的脉络。

—高鹏endprint