郾城方言的两种小称变调和音步模式

——兼论亲密与音长的可能关联

张 慧 丽

(鲁东大学 文学院,山东 烟台 264025;香港城市大学 中文、翻译及语言学系,香港)

Ohala(1983、1984)和Ohala et al.(1994)认为亲密和高调存在天然的关联,并在生物学基础上为相关的许多高频现象做出了统一的解释。朱晓农(2004)使用“亲密高调”理论解释了汉语方言中看似不相关、众所周知又难以解释的语言现象。对于有些方言中存在的低调表小称的现象,朱晓农(2004)认为可能的原因有三:一是嘎裂声退化而变低,二是为了区别而变低,三是因合音而变低。

余颂辉(2009)分析了福建、江西和广东境内一些方言中的小称变调现象,认为朱晓农(2004)对例外的解释不能解释这些方言中存在的低频表小的现象,从而对“亲密高调”说提出质疑,认为深入的研究这些小称变调可以更好地探讨“亲密”和“音高”的关系。

汉语方言中使用高调来表示小称是一个很普遍的现象,“亲密高调”的理论解释与很多人的语感吻合。但汉语方言中也确实不乏看似低调表小称的现象。对于这些现象,笔者认为不能简单地归为例外,也不能简单地由于看似反例而推翻正例,而应该进一步探讨是否存在别的规律。

同时,鉴于汉语方言中小称变调现象的复杂性,和以往研究结果的歧异性,笔者认为,在对小称变调的研究中,首先应该把“小称”概念的界定精细化。

首先应该把不同性质的小称区分开。Ohala(1983、1984)、Ohala et al.(1994)和朱晓农(2004)的“小称”概念涵盖“亲密、讨好、示弱、怜爱、轻蔑、细小、要求拉近关系”等多种含义。余颂辉(2009)也没有区分不同性质的小称。这样宽泛的定义可以统一解释很多看似不相干的现象,但也可能会忽略值得深入分析的区别性和规律性。

其次还要把不同程度的小称区分开。有的小称变调小称色彩鲜明,与本调有明显对立,本地人可以轻松区分开。这样的小称应该是典型的小称。有的小称已经退化,与本调无明显对立,或者完全转为本调,本地人已经无法区分。这样的小称应该是非典型的小称。小称变调的研究中,应该以典型的小称形式为主。

最后,还应该区分不同小称形式的不同分布。这种分布不仅包括语言的内部结构条件,还有可能包括不同社团的分布。

北方方言虽然主要用儿化来表示小称,同时也存在变调表小的现象,但变调往往与儿化和重叠形式共现,因此不能判断小称功能到底是哪一种形式来承担。以往的研究也都是把变调与重叠和儿化放在一起来分析的(邢向东1996,蒋平、沈明2002,朱晓农2004等)。本文尝试以河南郾城方言为例,将变调与儿化和重叠形式剥离,单独分析变调与小称的关系。

一 形容词重叠式变调

郾城县位于河南省中南部,处于中原官话郑曹片和淮阳片交界地区。因为本文研究主要涉及声调的变化,这里简单介绍一下郾城方言的声调系统。郾城方言共有4个声调,不包括轻声:

阴平13 妈高木竹雪 阳平53 麻同炸查蓝 上声33 马古虎把土 去声51 骂布故兔路

首先我们先观察郾城方言的形容词重叠变调。郾城方言的形容词重叠式可以分为两类:AAr式和ABB(r)式。前者要求第二个音节必须儿化,后者的第三个音节可儿化,也可以不儿化。两种重叠式都发生小称变调。

(一)AAr式。根据第二个音节的不同变调,AAr式又可以分为两类,这里分别称为AAr1和 AAr2。

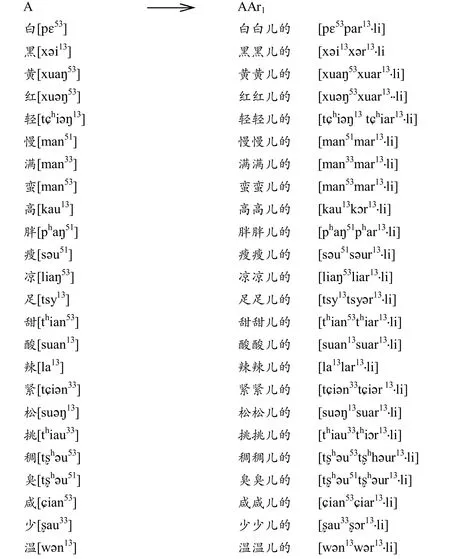

1 AAr1。在AAr1式中,所有词例的第二个音节都变读为13调(等同于阴平)。如:

与相应的单音节形容词相比,所有的 AAr1重叠式表示程度更低,并且一部分词例带有喜爱的色彩。例如,“黑黑儿的”比“黑”黑的程度要低。并且,当说话人说“他(有点儿)黑”时,意味着说话人对“他”有嫌弃和不喜欢之意思。但当说话人说“他黑黑儿的”时,意味着说话人有一些甚至是相当喜欢“他”。

在AAr1重叠式中,重叠、儿化与变调三种形式共存,因此不能判断整个形式表示程度低和喜爱的功能由哪种形式承担。

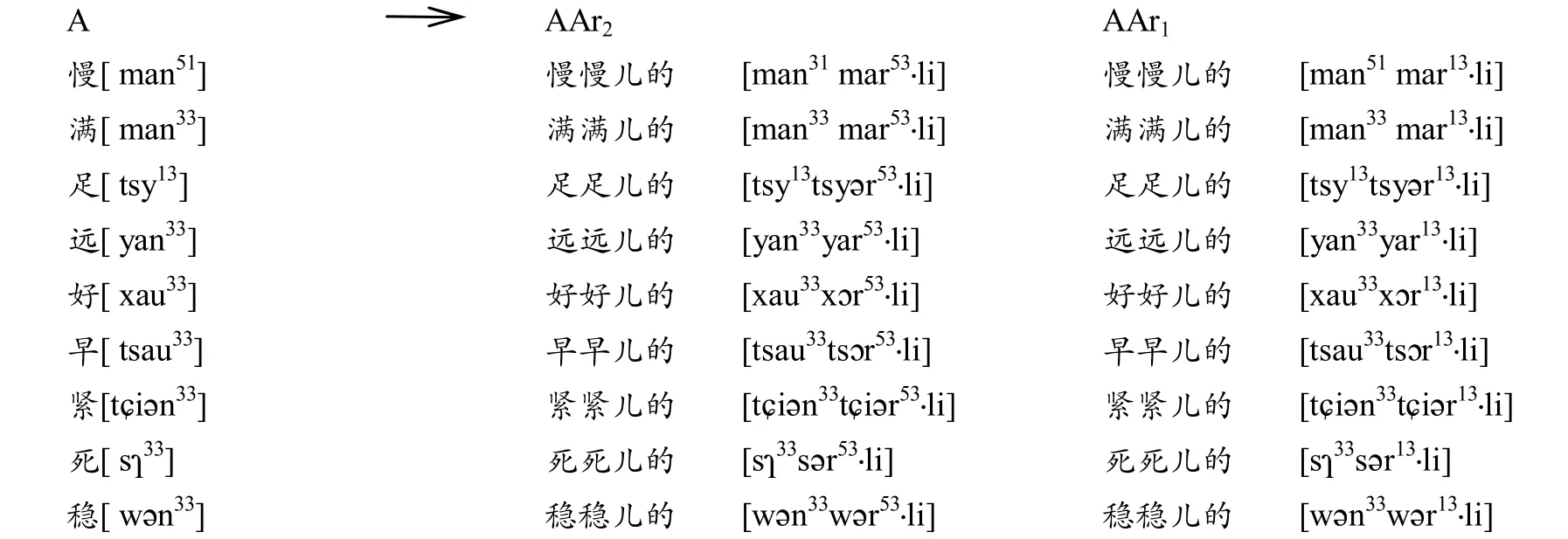

2 AAr2。AAr2形容词重叠式中,所有的第二个音节都变为53调(等于阳平)。如:

与相应的单音节形容词相比,所有的AAr2都表示更高的程度,并且与相应的AAr1存在对立。前者表示程度很高,后者表示程度较低。二者的重叠形式完全相同,并且都在第二个音节儿化,不同之处就在于第二个音节一个读53调,一个读13调。因此我们可以判断程度高低的对立是由两种变调承担的。53调表示程度高,13调表示程度低。这类儿化变调只表示程度的高低,没有喜爱色彩,也没有嫌恶色彩,还不是典型的小称形式。

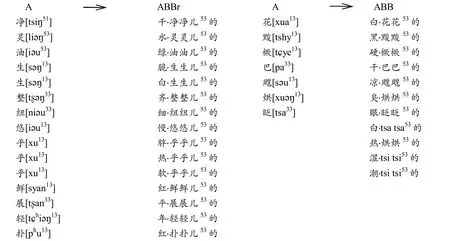

(二)ABB(r)式。这一类重叠式中,基本上都是第一个音节承担整个短语的意义,大部分的BB(r)没有实际意义,只是让整个短语更生动,并同时强调程度高。根据第三个音节是否卷舌,可以分为两类。两类模式声调的读音模式相同:第一个音节保持不变,第二个读轻声,第三个读53调(等于阳平)。如:

ABBr和ABB式都表示程度高,但表达的色彩不同。前者表示高度喜爱,后者表示高度厌恶。二者的共同特征是第3个音节读53调,因此基本上可以判断程度高这个功能是由53调来承担。感情色彩可能由儿化承担,也可能由词汇义承担。

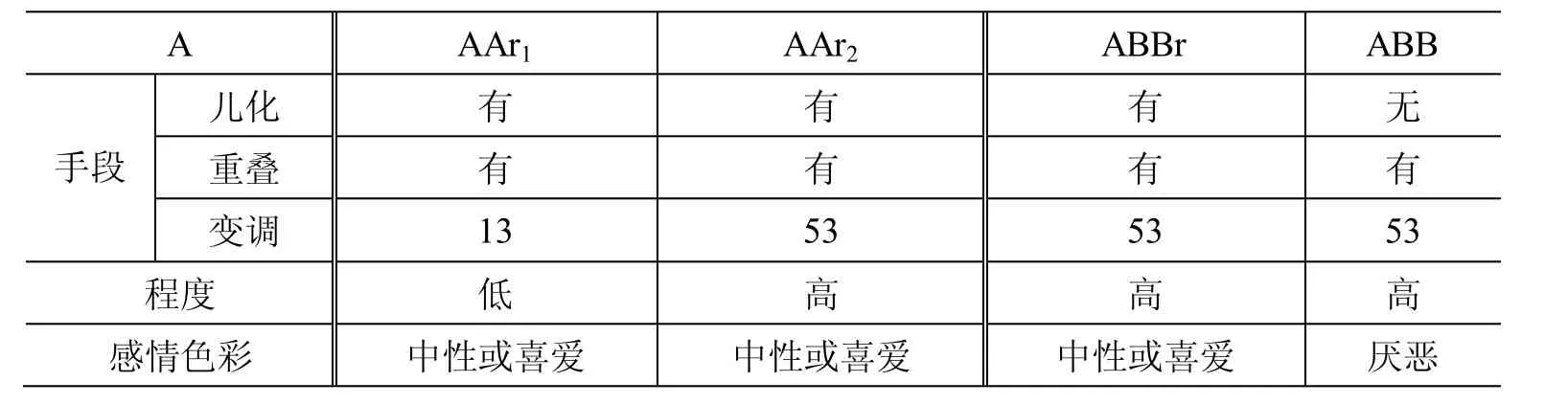

(三)变调形式与功能比较。下面我们比较四种形容词重叠式的功能,以确定两种变调的功能(表1)。

四种形容词重叠式的功能与手段 表1

从表1中我们可以看到,在表示程度高低这个功能上,可以判断53调高调表示程度高,13调低调表示程度低。因为AAr1和AAr2儿化与重叠形式完全相同,只在变调上存在最小对立。即在郾城方言中,变调可以独立表示程度的高低,

在表示感情色彩这个功能上,变调与儿化和重叠形式纠结在一起,不能判断两种变调是否能独立承担表示喜爱或者厌恶的感情色彩。

要回答这个问题,我们需要一个没有儿化和重叠,只有两种变调发生但仍然可以表示感情色彩的环境。在郾城方言的亲属称谓词中,我们发现存在这样的现象。

二 亲属称谓词变调

在郾城方言亲属称谓词中也存在两种小称变调现象。亲属称谓词不存在儿化,因此我们可以首先把儿化从小称现象剥离。亲属称谓词中存在重叠形式与非重叠形式。下面我们首先观察重叠形式中小称变调,然后观察非重叠形式中的小称变调。

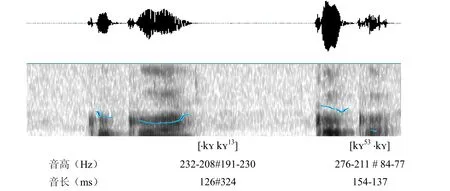

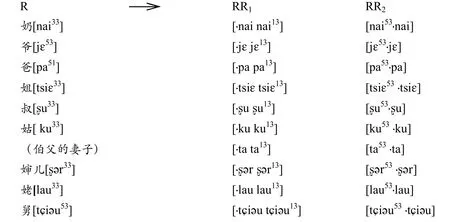

(一)亲属称谓词重叠式变调。郾城方言亲属称谓词重叠式存在两种变调模式。一种是第一个音节读轻声,第二个音节统统读13调;一种是第一个音节统统读53调,第二个音节读轻声。这里称基式为R,第一种变调模式称为RR1式,第二种为RR2式。如:

基式R和RR1式可以用于面称,也可以用于背称;RR2式只能用于背称。在面称的环境中,成年人多选用基式,儿童多选用RR1式。和相应的基式相比,重叠并变调后的亲属称谓词听感上更亲密。

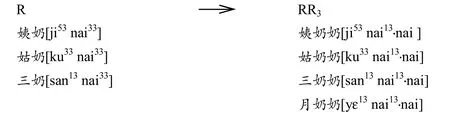

“奶”的重叠形式“奶奶”除了有上述两种变调形式外,在某些情况下还存在另外一种变调形式:即第一个音节读13调,第二个音节读轻声。这里称为RR3式。如:

例中“姨奶奶”、“姑奶奶”和“三奶奶”是远亲称谓词,“月奶奶”是孩子对月亮的称呼。两种形式都可用于面称,也可用于背称。与相应的基式比较,重叠并变调的形式听感上更亲密。

综上分析,郾城方言在没有儿化的情况下,重叠形式与变调共现也可以表达亲密等感情色彩。下面我们进一步分析在没有重叠形式的情况下,单独的变调能否表达小称意义。

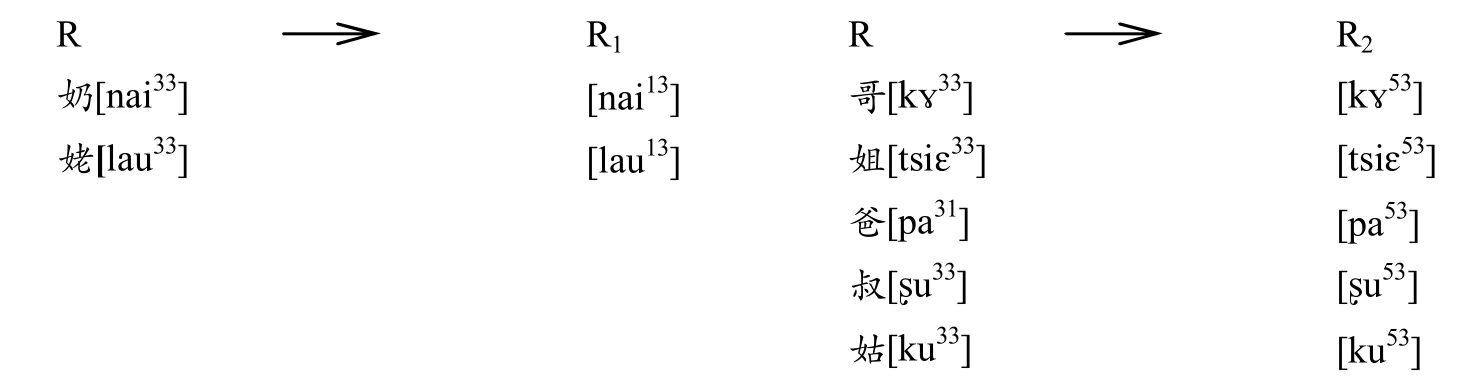

(二)亲属称谓词非重叠式变调。在郾城方言中,有一部分单音节亲属称谓词可以直接变 53调和13调表示小称。能够发生这种变调的亲属词很有限。能够13变调的有“奶”和“姥”,能够发生53变调的有“哥、姐、叔、姑、爸”。这里称基式为R,13变调为R1,53变调为R2。如:

例中“哥”有[k¶33]、[k¶53]两个读音。前者是本音,通常是成年人对同胞哥哥的称呼,包括面称和背称。后者用于称呼非同胞兄长或者毫无亲缘关系的人表示拉近关系,通常前面加“俺”或者被称呼人的名字表示拉近关系。可以面称,也可以背称。“姐、叔、姑”的使用环境相同。当然,“爸”也可以发生这种变调。另外,我们还注意到,非重叠式53变调只发生在父系亲属称谓词中,不发生在母系亲属称谓词中。

R1类变调除了发生在单音节称谓词中,还发生在一些表示远亲亲属关系的多音节非重叠亲属词中。如:

综上,在没有儿化、重叠的情况下,单独的13变调和53变调可以单独表示小称。但是两种变调的声学性质不同,听感不同,使用的环境不同,所表达的小称意义也有不同。下面进一步分析两种小称的分布、功能和声学性质的可能关系。

三 两种性质的小称

(一)两种变调的分布和功能。综合第一和第二节的分析,13调和53调在形容词重叠式中只在表示程度高低上存在最小对立,在亲属称谓词中存在感情色彩和使用环境的差异。因此我们可以重点分析亲属称谓词中两种变调与小称的关系。表2比较了两种小称变调在使用人群、使用环境方面的分布差异,以及在感情表达和听感上的不同。

从表2可以看到,13调和53调在分布上并不是完全互补,但还是表现出一定的倾向性。儿童倾向于使用13调,成年人倾向于使用53调;13调在面称和背称时都可以使用,但双音节重叠式53变调只能在背称中使用。二者在表达感情色彩时有重叠也有差异。共同之处是都表示亲密,不同之处是13调表达喜爱与撒娇,53调表示讨好和拉近关系。听感上也有很大不同。13调听起来低、长、自然;53调听起来高、短促、不自然。

两种小称变调分布和功能的差异 表2

朱晓农(2004)论证了汉语方言中高调与亲密的普遍倾向,并把高升、高平和高降都归为高调,但没有谈其他声学性质与亲密的可能关系。鉴于郾城方言中的高降调和低升调都可以表示亲密,但使用人群、使用环境和听感均有不同,因此我们不能简单地把低升调表示亲密归为例外,而有必要考察其他声学因素与亲密的可能关联。鉴于13调和53调在调型和音长两方面均有不同,我们有必要进一步分析二者的音长与调型。

(二)音长与调型。因为亲属称谓词通常独立出现,因此只要测量13调和53调的单字音音长就可以了。笔者选取音节[ta]来比较13调和53调的单字音音长与句末音长。发音人为一男一女两位本地人,同一字读三遍,取其平均值。测量音长时采用冯隆(1985)测北京话音长的方法,取整个音节的音长。结果见表3。

13调与53调的音长与调型 表3

从表3我们看到,在单字调中,13调比53调显著的长。根据张杰(Zhang 2001)对汉语方言声调音长的全面分析,结果是曲折调的音长最长,升调次之,降调最短。这就意味着,调型与调长有不可分割的关系。升调可以持久,降调不能持久。在一个语言系统中,升调必然要长于降调。郾城方言中没有曲折调,升调是最长的,降调是最短的。

朱晓农(2004)和余颂辉(2009)不区分声调的升与降,把高升与高降都称为高调;不区分不同性质的小称,把喜爱、厌恶、示好都称为小称。这样的处理可以把很多复杂纷繁的现象统一起来,但是有可能忽略小称现象内部的细致分化。从郾城方言两种调型的分布和功能来看,用不同的手段来表示不同性质的亲密在汉语方言中是存在的。

(三)音长与音步模式。在西方文学传统中一直存在两种节奏模式,抑扬格(Iamb)和扬抑格(Trochee)。就听感上来说,抑扬格是一个短音节跟着一个长音节,扬抑格是一个重读音节跟着一个非重读音节。其韵律表现如下:

可以看到,扬抑格主要表现为重度对比,抑扬格主要表现为长度对比。这两种节奏模式后来被称作右重律(Iambic Law)和左重律(Trochaic Law)。左重律的意思是说通过音高交替来构成对比的一串线性组合,人们在划分音步的时候,常常把重的音节划为音步起始部分;右重律的意思是说通过音长交替来构成对比的线性组合,人们在划分音步的时候,常常把长的音节划为音步末尾部分。Hayes(1995)把右重律和左重律引入音步类型研究中。他发现在右重类型的语言中经常会出现右重音节的元音延长或辅音延长,左重类型的语言即使有左重音节的延长也是非常受限制的,甚至常常会发生元音缩短的现象。

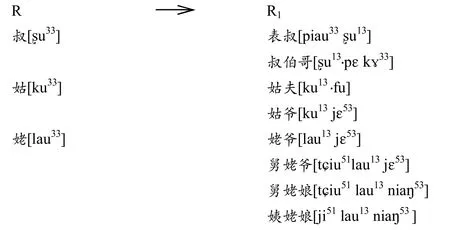

现在让我们从音步模式的角度再来分析郾城方言亲属称谓词的两种重叠变调。首先分析“哥哥”两种变调模式的语图表现(图1):

图1 “哥哥”的两种变调模式(注:“#”表示音节边界。“-”连接音高的最高值和最低值)

从图1我们看到,“哥哥”的变调模式一[ªk¶ k¶13]前后两个音节音高变化不大,但是音长差别显著。第二个音节几乎是第一个音节长度的三倍。变调模式二[k¶53ªk¶]前后两个音节音长差别不显著,但是音高差别显著。第一个音节音高很高,整体都在200以上,第二个音节陡降到100以下。因此我们认为变调模式一是前短后长,主要是音长交替;变调模式二是前高后低,主要是音高交替。除了“哥哥”之外,这两种重叠变调模式在郾城方言亲属称谓词中大量存在。如:

这么多的亲属称谓词中存在统一的重叠变调模式应该并非偶然,而是使用了两种不同的音步模式来构成重叠变调。RR1其实就是抑扬格,左短右长,采用的是右重式音步;RR2其实就是扬抑格,左重右轻,采用的是左重式音步。由此推断,在郾城方言中53调应该是使用了音高“高”的因素,而13调应该是使用了“长”的因素,“升”的因素即使起作用也是辅助性的。

(四)音长与亲密。在日常生活中,我们经常可以听到孩子拖长声音表示撒娇,同时声调上扬表示请求。相反,如果他们提高声调,却常常是表示不耐烦和生气。成年人只有在与孩子说话时,才有拖长声音的现象,如果提高音调,则常常是训斥。

一般来说,儿童是社会中真正的弱势团体,而他们心理上也很自然的把自己作为弱者,需要来自强势团体的保护。对他们来说,向某一强势团体表示亲密是很自然的。儿童的音高本来就比成年人要高100个赫兹左右,因而使用长调来表示撒娇、亲密对他们而言应该是更好的手段。

而男子则是社会中的强势团体,要取悦讨好另外一个强势团体,从心理上来说就是不自然的:示好就等于示弱。他们使用高调——某种意义上把自己降格为弱小群体——来表示不自然的讨好。

北方官话中大量存在重叠、儿化与变调三种因素共现表示小称的现象,本文通过对郾城方言形容词重叠式和亲属称谓词的分析,逐步将小称变调与儿化和重叠剥离,得出在郾城方言中13调和53调本身也可以表示小称。13低调和53高调在一个系统中表示两种不同性质的小称,表明13低调表小称可能并非是例外,而是使用了另外一种手段。

根据郾城方言亲属称谓词重叠变调两种音步模式的表现,本文初步认为53调表示亲密使用了音高高的手段,而13调表示亲密使用了音长长的手段。两种变调的社会分布不同。成人多使用53调而儿童多使用13调来表示不同的亲密。高调同时短促,听起来生硬紧张,是成年人表示讨好和拉近关系的一个常见的方法。长调伴随上扬,听起来悠长委婉,是儿童自然的撒娇。在汉语小称变调的研究中,亲密与“音高”和“音长”的关系值得更深入的探讨,同时有必要引入社会维度。

尽管朱晓农(2004)就汉语高频与亲密的强势关联已经做了全面精辟的讨论,不可否认汉语方言中大量存在低频小称的现象。最常见的就是北方方言中普遍存在的卷舌儿化和Z变韵。卷舌儿化非但没有基频的提高,反而表现为F3的大幅度下降;河南中北部和山西部分地区的Z变韵以突出的圆唇为特征,声学表现也是F2和F3的大幅度下降。我们仅仅把卷舌儿化和Z变韵归为“亲密高调”的反例,还是需要另外探讨亲密与其他因素的可能关联呢?在这个问题上,本文试对郾城方言的两种小称变调做初步的分析,目的在于抛砖引玉,希望这个问题能走向更深入的探讨。

【附记】本文初稿曾在北京大学方言学沙龙和汉语方言国际学术研讨会暨全国汉语方言学会第 16届年会(福州)上宣读,李小凡教授、项梦冰教授和刘俐李教授都提出了良好的建议,在此谨致谢忱。

曹志耘 2001 南部吴语的小称,《语言研究》第3期。

冯隆 1985 北京话语流中声韵调的时长,《北京语音实验录》,北京大学出版社。

蒋平、沈明 2002 晋语的儿尾变调和儿化变调,《方言》第2期。

刘若云、赵新 2007 汉语方言声调屈折的功能,《方言》第3期。

邢向东 1996 神木方言的儿化变调,《方言》第1期。

余颂辉 2009 汉语方言中低频的小称变调,《语言科学》第3期。

朱晓农 2004 亲密与高调——对小称调、女国音、美眉等语言现象的生物学解释,《当代语言学》第3期。

Hayes, Bruce 1995 Metrical stress theory: Principles and case studies, Chicago: University of Chicago Press.

Jurafsky, Daniel 1996 Universal tendencies in the semantics of the diminutive, Language 72.3:533-578.

Ohala, J., L. Hinton and J. Nichols (eds) 1994 Sound symbolism, Cambridge: Cambridge University Press.

Ohala, John 1983 Cross language use of pitch: An ethological view, Phonetica 40: 1-18.

Ohala, John 1984 An ethological perspective on common cross-language utilization of F0 of voice,Phonetica 41: 1-16.

Zhang, Jie 2001 The effects of duration and sonority on contour tone distribution——Typological survey and formal analysis, Ph. D dissertation, UCLA.