论法人行为能力制度的更生

蔡立东

吉林大学长白山学者特聘教授。赵媛媛同学在资料整理和数据分析方面对本文作出了实质性贡献,特此致谢。基金项目:2012年度国家社会科学基金重大项目“社会组织管理模式创新和推进路径研究”(项目编号:12&ZD061);司法部2012年度国家法治与法学理论研究重点项目“团体法制的中国模式”(项目编号:12SFB1004);2014年度国家社会科学基金项目“ 中国法人制度构造的私法逻辑研究”(项目编号:14BFX073)。

弃世则无累,无累则正平。正平则与彼更生,更生则几矣。

——《庄子·达生》

引 言

作为确定法人得实施之有效法律行为范围的技术机制,法人行为能力制度*所谓法人的民事行为能力,是指法人作为民事权利主体,以自己的行为享受民事权利并承担民事义务的资格。王利明:《民法总则研究》,中国人民大学出版社2012年版,页284。对法人实施之法律行为的效力问题,是否给予了有效回应以及如何才能予以有效回应构成了该制度的问题意识与功能指向。在我国,学校、医院以及公法人等民事主体从事贷款、担保以及其他营利性活动的现象并不鲜见。*据统计,截至2012年,广东50所省直公办高校贷款为98.69亿元,每年需向银行支付利息7亿元。人民网:《广东公办高校近百亿负债难偿,扩招成亏空主因之一》,访问地址:http://edu.people.com.cn/n/ 2013/0204/c1053-20420210.html,最后访问日期:2014年3月5日。调控这些行为不仅有纵向管理的维度,亦可从法人行为能力的有无切入判定相关交易行为的效力,对其进行私法维度的规范。

主流民法教科书对法人行为能力的阐释遵循同一个模式。首先,明确法人行为能力的有无及理由;其次,相较于自然人行为能力,厘定法人行为能力的特点,如法人行为能力的享有与权利能力的享有同步,法人行为能力的范围与权利能力的范围一致,法人行为能力由法人机关或者代表人实现;再次,揭明法人行为能力范围的限制问题,通说认为法人行为能力的范围与权利能力一致,由于法人权利能力受其目的范围的限制,因此,法人行为能力也受其目的范围的限制。*参见王利明,见前注〔1〕,页285-286。

关于法人是否具有行为能力,主流观点持肯定立场,*王泽鉴教授认为:“法人有无行为能力,民法虽无规定,然既为权利主体,为从事法人的目的事业之必要,应有行为能力,乃属当然,而由法人的机关(尤其是董事)代为法律行为。”王泽鉴:《民法总论》,北京大学出版社2008年版,页139。史尚宽教授认为:“法人是否有团体意思或者组织意思,非法律决定之问题,苟以当时之社会思想,认法人于社会生活担任一个独立之社会机能,即以法人有行为之存在为前提。”史尚宽:《民法总论》,中国政法大学出版社2000年版,页158。王利明教授认为:“根据我国《民法通则》第36条的规定,法人和自然人一样也享有民事行为能力。”王利明,见前注〔1〕,页285。杨立新教授认为:“依照《民法通则》第36条规定,法人享有民事行为能力,采纳法人实在说作为其理论依据。”杨立新:《民法总则》,法律出版社2013年版,页258。本文从之。但是法人行为能力制度有何规范功能,该规范世界中的民法制度将如何宰制相应的生活世界,并没有被认真对待。

作为解决私人间利益冲突以及私人利益与国家利益和社会公共利益冲突的技术机制,民法为裁判法而非行为管制法,“通过一个行之有效的私法制度,可以界定出私人或私人群体的行动领域,以防止或反对相互侵犯的行为,避免或阻止严重妨碍他人的自由或所有权的行为和社会冲突”。*(美)E·博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社2004年版,页246。与公法不同,民法没有实施机关,私人是民法实施的主导力量,私人诉讼是民法实施的启动机制,法人制度亦概莫能外。但揆诸裁判法的功能载荷,以诉讼为背景衡量其实效,法人行为能力制度已沦为一个僵死的制度,仅仅发挥着完备民法知识体系和制度体系的形式功能。在民法体系中,法人行为能力制度到底应当发挥怎样的功能,其可以在哪些领域担当裁判准则,是民法学必须要解答的问题。本文拟从法人行为能力制度之现状切入,探寻该现状的成因,重新梳理法人行为能力制度的内涵,并赋予其新的载荷,使其获得新生,发挥裁判利益冲突的实质功能。

一、 法人行为能力制度之现状

(一)法人行为能力制度之立法现状

关于法人行为能力的立法例可大别为两类,其一为回避对法人是否具有行为能力做出判断,如《德国民法典》、《日本民法典》与我国台湾地区“民法”都没有关于法人行为能力的规定,只是明确了代表法人进行民事活动的机关。*《德国民法典》第26条第2款规定:董事会在裁判上和裁判外代表社团;董事会具有法定代表人的地位。参见《德国民法典》,陈卫佐译,法律出版社2006年版,页10。德国民法学界也仅从文义角度解释该条的含义,参见(德)哈里·韦斯特曼:《德国民法基本概念》,张定军等译,中国人民大学出版社2013年版,页30。《立法记录》强调指出:法人究竟是具有行为能力的实体,通过其机构自身参与交易,还是不具有行为能力,因而需要由他人来代表?这个问题,应当由法学界来定夺。转引自(德)博伊庭:“德国公司法中的代表理论”,邵建东译,载梁慧星主编:《民商法论丛》第13卷,法律出版社2000年版,页533。《日本民法典》第53条规定:“理事就法人的一切事务代表法人。但不得违反章程的规定或捐助行为规则的宗旨。于社团法人,还必须服从大会的决议。”参见《最新日本民法》,渠涛编译,法律出版社2006年版,页16。我国台湾地区“民法”第27条(法人之机关)规定:“董事就法人一切事务,对外代表法人。”其二为明确规定法人具有行为能力,并确定法人的意思由其机关对外表达。我国民法采用第二种立法例,《民法通则》明文规定法人具有行为能力。*《民法通则》第36条第1款规定:法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担义务的组织。第38条规定:依照法律或者法人组织章程规定,代表法人行使职权的负责人,是法人的法定代表人。此外,《涉外民事关系法律适用法》第14条第1款规定:法人及其分支机构的民事权利能力、行为能力、组织机构、股东权利义务等事项,适用登记地法律。

从《民法通则》直至最近的立法,我国立法机关一直秉承法人具有行为能力的立场。然而法人行为能力的内涵并不清晰,关于法人行为能力的制度安排非常薄弱,特别是没有像自然人行为能力制度一样,给出可以区别对待不同类型法人及其行为的判准,也即该制度除搭载法定代表人能够对外代表法人的意义外,并未载荷其他的功能。可以说,一如其在民法知识体系中的担当,在民法制度体系中,法人行为能力的制度内涵与功能定位并不明确,仅发挥着完备制度体系的装饰意义。

(二)法人行为能力制度之司法现状

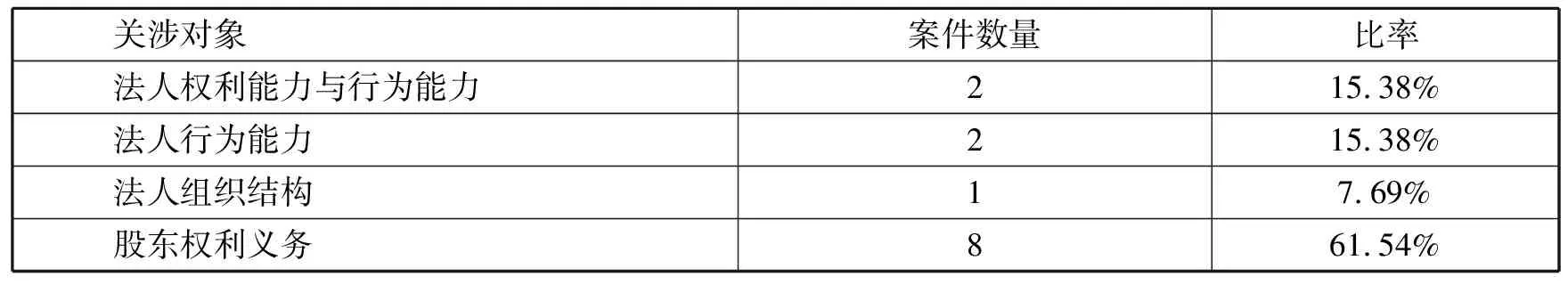

法律在解释和适用的过程中确证其存在,呈现其面貌,并实现其价值与意义。对司法案例进行整理,分析法官对法人行为能力制度之内涵与功能的理解,能够揭示出法人行为能力制度在司法实践中的运行状况。在“北大法宝”法律信息数据库中,于《涉外民事关系法律适用法》第14条项下共检索到15篇裁判文书。其中有2篇为重复案例,有1篇以第14条第2款为裁判依据。以第14条第1款为裁判依据的案例共13篇。如表1所示,在这13篇案例中,有2篇关涉法人权利能力与行为能力,2篇关涉法人行为能力,1篇关涉法人组织结构,另外有8篇关涉股东权利义务。

表1 《涉外民事关系法律适用法》第14条第1款项下案例类型分布*案例检索截止至2013年8月5日。

在第一种类型关涉法人权利能力与行为能力纠纷的两个案件中,法官适用权利能力与行为能力制度解决主体资格的确认问题。*这两个案件分别是:KOYJ CO., LTD诉北京世元达电子技术有限公司国际货物买卖合同纠纷案(2012)一中民初字第5442号以及WOOREEETI CO., LTD诉北京世元达电子技术有限公司国际货物买卖合同纠纷案(2012)一中民初字第5062号。前一案件的判决书载明:“关于法律适用问题中的主体资格确认问题,本院认为,依据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第十四条关于法人的民事权利能力、民事行为能力适用登记地法律的规定,KOYJ., LTD系在大韩民国注册登记成立的有限公司,取得了法人事业者登记证。因此,KOYJ., LTD具有相应民事权利能力及民事行为能力。世元达公司系根据《中华人民共和国公司法》在中国大陆注册登记成立的有限责任公司,依据该法规定世元达公司具有相应民事权利能力及民事行为能力。”此类型裁判文书仅仅确证,权利能力表征法律主体的资格,具有权利能力的法人当然具有行为能力。

第二种类型案件的核心争议是法人是否可以担任董事,*这两个案件分别是:上海菲尔德成衣有限公司诉赵某、朱某公司证照返还纠纷案((2010)沪二中民四(商)初字第14号)以及赵某等与上海菲尔德成衣有限公司公司证照返还纠纷上诉案((2011)沪高民二(商)终字第48号)。第二个案件是第一个案件的上诉审,二审维持了一审判决。法人行为能力解决的是法人董事行为的有效性问题。*该案判决的论理为:“本案首要的争议在于成衣香港公司的法人董事——联汇公司所发更换董事的通知是否有效问题,该问题涉及对联汇公司民事行为能力的认定。”而对该问题所适用的准据法是香港地区的法律。法官采信了由当事人律师依据香港地区法律出具的关于该公司行为能力的法律意见:(a)按照香港公司条例及香港公司组织章程细则规定,成衣香港公司的唯一董事(联汇公司)有权代表成衣香港公司为其日常业务作出有效及合法的决定;由成衣香港公司唯一董事授权人行使的权利和签署及/或盖章的文件被视为有法律约束力之文件,即被视为成衣香港公司之合法行为;(b)按照香港公司条例及联汇公司组织章程细则规定,联汇公司的董事有权代表联汇公司为其日常业务作出有效及合法的决定……;(c)基于上述事实及香港法例,该律师行认为,XXSpreuwers(联汇公司的董事)代表联汇公司以成衣香港公司唯一董事身份签署的文件合法有效,并对成衣香港公司及文件相对人具有法律效力。法人行为能力涵摄以下内容:①法人充任董事,即法人的董事不仅可以由自然人来担当,也可由法人来担当。②法人董事的董事能够代表该法人董事就其日常业务做出有效决定,即其行为对该法人董事及相对人具有约束力。③该法人董事能够代表法人。法人董事就法人日常业务做出的有效决定,即其行为对法人及相对人具有约束力。法院认为,首先,法人具有行为能力意味着法人的法定代表人代表法人所为的民事法律行为被视为法人的行为,该行为合法有效,法人受该行为约束。因此,法人行为能力的功能首先在于明确代表法人进行民事活动的机关。其次,法人是否有权力担任董事,法人作为董事所为的行为是否有效,由法人行为能力涵摄。根据我国香港地区法律,法人能够成为法人董事,因而通过双重“代表”,法人董事的董事所做出的代表法人的行为合法有效。

图1 《民法通则》第36条被引用频次之比重分布图

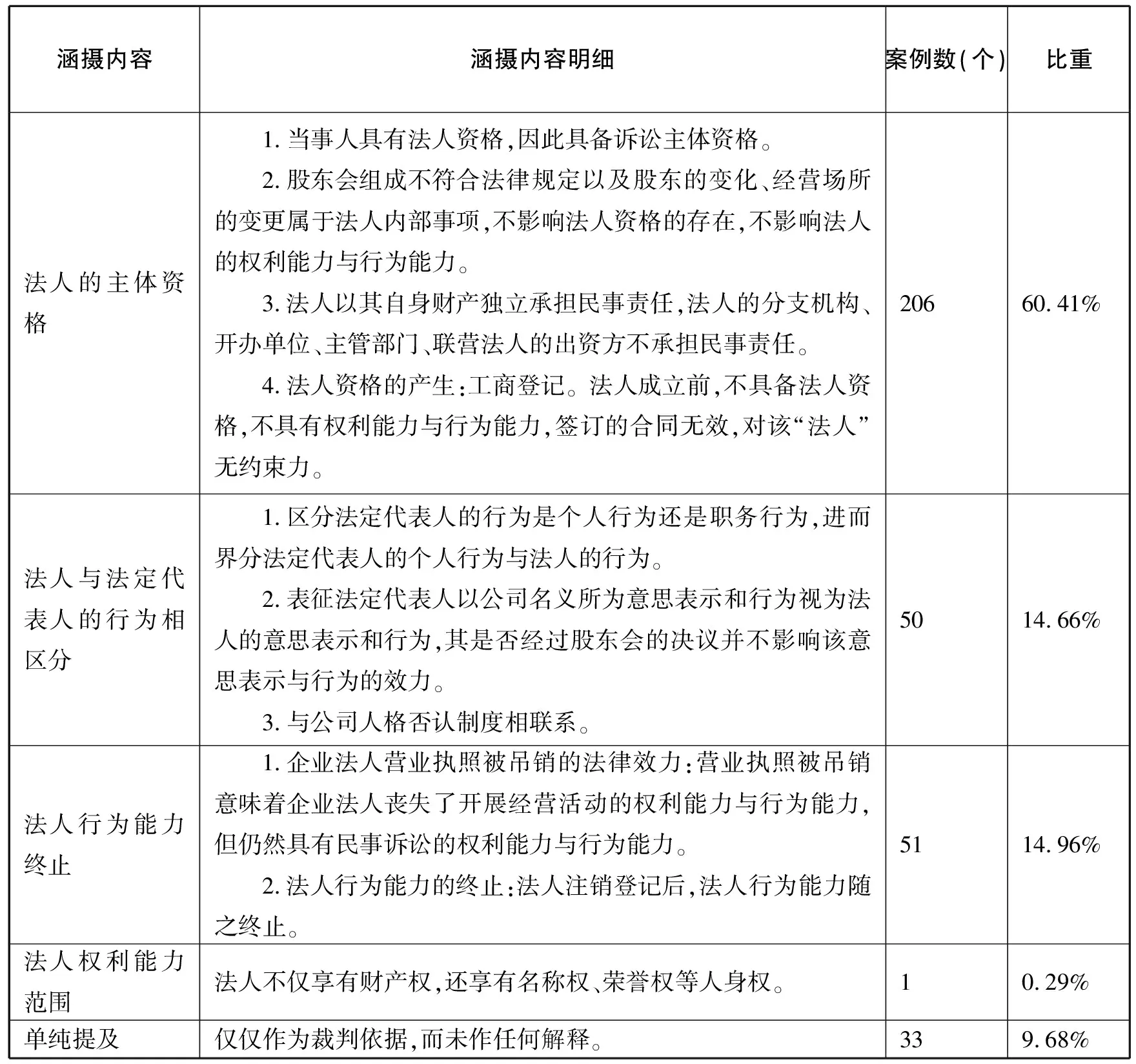

于同一数据库中,在《民法通则》第36条项下共检索到462篇裁判文书。其中未援引第36条的无关案例99篇,重复案例22篇,共得到有效民事裁判文书样本341篇。第36条被引用频次非常低,被引用一次的样本比重最大,其分布如图1所示。第36条涵摄的内容分布如表2所示。

表2 《民法通则》第36条涵摄内容分布图*案例检索截止至2013年8月9日。

由表2可知,《民法通则》第36条主要被援引作为确证诉讼当事人是否具有法人资格的依据。经过登记而取得法人资格的法人,享有民事权利能力与行为能力,具有诉讼主体资格,并由法定代表人代表法人对外行为,该行为被视为法人的行为,对法人具有约束力,应当由法人承担民事责任。此外,在上述判决文书中,法人行为能力制度还涵摄以下内容:第一,法人自登记之日起具备法人资格,进而具备行为能力,其行为有效。在取得法人资格前,法人不具备行为能力,其行为被视为未发生。第二,法人自注销登记之日起丧失法人资格,行为能力也随之终止,行为无效。

在这些案件中,法人行为能力虽被探究,但其所针对的问题完全可以由权利能力制度*法人的权利能力解决权利义务归属的可能性问题。(日)山本敬三:《民法讲义:总则》,解亘译,北京大学出版社2012年版,页383。所谓法人的民事权利能力,是指法人作为民事权利主体,享受民事权利并承担民事义务的资格。王利明,见前注〔1〕,页282。应对,法人行为能力制度的独立规范功能并未彰显。裁判文书的论理只是阐明法人的资格或者法人是否存在,法人是否具备行为能力与法人存在与否具有逻辑上的必然联系,确证了法人有效成立,则具有行为能力,可以实施有效的法律行为,反之亦然。法人行为能力于是成为一个全有或全无的问题,该制度并未承载确定法律行为效力的实质规范意义。实证分析表明,法人行为能力制度不仅立法单薄,而且未在司法实践中彰显其功能。除了表征法定代表人代表法人对外行为,*这应该属于代理法范畴的问题。参见蔡立东、孙发:“重估‘代表说’”,《法制与社会发展》2000年第6期。法人行为能力制度的内涵稀薄,陷入了几近僵死的状态。

二、 法人行为能力制度现状之成因

主体具有相应行为能力是法律行为的有效要件,但司法实践中,尚未发现直接因为法人不具备行为能力而判决法律行为无效的案例。主流民法教科书也未阐明法人行为能力功能若何。这主要基于三个原因:其一,偏执于关于法人本质的承诺,探讨法人是否具有行为能力,而锁定于将法人行为能力与关于法人本质之承诺绑定的进路,未能深入分析法人行为能力的具体内涵;其二,机械地将法人行为能力比附于自然人的行为能力,无法给出法人行为能力的独立内涵和功能;其三,混淆法人的目的范围*在我国也称“经营范围”,但仅企业法人存在经营范围的问题。此处主要以企业法人为对象进行分析。与行为能力的功能区分,由法人的目的范围决定其行为能力,而架空了法人行为能力制度。正是由于设计进路的偏颇和内容加载的失当,法人行为能力并没有获得独立的规范功能,造成了法人行为能力制度的残缺,使得该制度在现有的民法制度体系中处于悬置的状态,沦为可有可无的饰品。

(一)法人行为能力制度设计进路的偏颇

1. 纠结于关于法人本质之承诺的理论逻辑

学理上,讨论法人行为能力有无,往往以关于法人本质的承诺作为前提。关于法人本质所持见解不同,对于法人是否有行为能力的回答亦不相同。法人拟制论者,否认法人有行为能力。法人实在论者,认为法人有自己的行为,则肯定法人有行为能力。*梁慧星:《民法总论》,法律出版社1996年版,页129。

法人拟制说认为法人之为主体,取得人格,是法律规定就某种团体类比自然人拟制的结果。*参见龙卫球:《民法总论》,中国法制出版社2001年版,页360—362。法人仅仅是一种观念上的存在,赋予其权利能力完全是法律观念作用的结果。法人没有意思能力或者没有被拟制为具有意思能力,从而并不享有行为能力。法人类似于无行为能力的自然人,必须由根据组织法规定任命的自然人来代表。*(德)福尔克·博伊庭:“德国公司法中的代表理论”,邵建东译,载梁慧星主编:《民商法论丛》(第13卷),法律出版社2000年版,页532。该代表被称为法人机构或者法人代表机构。法人机构的行为是其自身的行为,而不是法人的行为,两者之间是代理人与被代理人的关系。英国与美国的公司立法采纳该学说,将法人视为artificial person。此外,《德国民法典》与《日本民法典》也部分采纳了法人拟制说。

法人实在说则主张,法人因为是事实性存在,才被赋予了法律人格,成为权利义务主体。法人机关与法人并不是代理人与被代理人之间的关系,而是一体的关系。法人机关相比于法人,类似于自然人的大脑或者自然人的法律肉体。法人通过其机关实施意思表示与行为,有独立于其成员的意思与行为。法人不仅具有权利能力,同时也具有意思能力以及行为能力。

因此,以关于法人本质的承诺作为证成法人行为能力的逻辑前提和正当性基础,便会得出法人行为能力全有或者全无的结论,这样的结论在其各自学说体系中无疑是逻辑自洽的。拥趸法人拟制说,必然秉持法人没有行为能力的立场。坚持法人实在说,则一定要捍卫法人的行为能力。纠结于关于法人本质的学说,讨论法人行为能力制度,仅仅能够解决法人是否具有行为能力的问题,锁死了法人行为能力制度的可能容量:法人机关究竟是代理还是代表法人,法人机关的行为是否是法人的行为。正是囿于这一偏狭的理论逻辑,决定了法人行为能力制度之学术研究与立法及司法现状。

对于法人行为能力制度具体内容的设计这一实践活动而言,以对法人本质的承诺作为前提,进行理论思辨本身就不是一个恰当的思路,至少不是一个有效的思路。对法人本质所作的不同承诺及立基于其上的各种理论主张,意义在于分别从不同方面透视法人主体性的问题,共同丰富对法人制度的理论认识。不同理论的产生背景与问题意识不同,其理论假设与内在逻辑也不相同,其在一个面向越发纯粹就必然在其他面向有所偏颇。汉密尔顿教授在讨论公司本质时道出了其中的真谛:

在不同的时期,并且为了不同的目的,学界用不同的理论方法来诠释公司……这些理论仅仅是解释一个公司“实际上”是什么样子的尝试。你可以视它们为公司的象征。没有一个完全正确,没有一个完全错误,并且每一个理论都在定义公司观念中占有一席之地。*Robert W. Hamilton, Richard D. Freer, The Law of Corporations, A Thomson Reuters Business, 2011, p.32.

因此,在面对上述不同的法人本质学说时,恰当的立场是“学说本来就不存在正确与否的问题,而只有解释力和规范力强弱的区别”。*蔡立东:《公司自治论》,北京大学出版社2006年版,页55。“关于法人本质的承诺各有各的理论比较优势,也因此不可避免地存在各自的盲区和误区,即它们各自内含着相对的历史进步性和无法超越的历史局限性。”*蔡立东:“公司本质论纲”,《法制与社会发展》2004年第1期。面对法人行为能力制度这一实践问题,妥善平衡当事各方的利益,加载适当的功能实现问题的解决,则是一个必须认真对待的维度。制度的优劣不在于其理论血统的高贵与否,而在于能否妥善解决它所面对的问题,达到其所欲的目的。进行制度设计时,压倒一切的考虑是生活的需要,而不是理论逻辑的要求。

设计法人行为能力制度,首要的考虑不是对理论逻辑的遵从,而是在法律逻辑许可的范围内,作出一个最有利于发挥其功能、达成制度设计目的的选择。如果仅以关于法人本质的承诺为基点,厘定法人行为能力,由于其结论在各自学说之理论体系内均能合乎逻辑地得到证成,法人行为能力的有无必然成为无头疑案。这条分析进路导致关于法人行为能力的研究只能止步于行为能力有无,造成立法上法人行为能力内涵之虚化。加之法人机关是代表还是代理法人并非由关于法人本质的承诺锁定,这一进路也无法回应法人意思与其表达不一致时所引发的民事法律行为效力问题,屏蔽了我们对于法人行为能力内涵和功能的挖掘。

2.比附自然人厘定法人的行为能力内涵

以行为能力制度的存在基础与价值取向为基点讨论法人的行为能力陷入了将法人与自然人进行机械类比的泥沼。学界研究法人行为能力的一个定式,就是不加反思地以自然人的相关制度为参照,这也导致无法发展出法人行为能力制度的独立内涵。

就自然人而言,行为能力作为法律行为的有效要件,以意思能力为前提。如果没有意思能力,本来就不能认为有意思存在,因此法律行为也归于无效。可以将行为能力制度理解为保护欠缺意思能力人,即弱者的政策问题。*(日)山本敬三,见前注〔13〕,页31。行为能力制度也同样保护了交易的相对人,其通过将影响法律行为效力的自然人意思能力标准化、模式化的机制,保障了交易安全,提高了交易效率。

由于立基于对自然人行为能力的比附,就法人行为能力的研究形成了以下代表性观点:其一为“法人行为能力不存在论”。法人仅仅是法律观念与法律技术的产物,其实际并不存在,当然不具有理性或者意思,因此根本无意思能力,也就当然不可能具有行为能力。其二为“法人行为能力无用论”。“法人无自然人一样先出生、后获得行使自己权利的必要条件的过程,因而没必要既有权利能力,又有行为能力,有权利能力足矣!”*徐国栋:《民法总论》,高等教育出版社2007年版,页276。但我们在将法人行为能力制度与自然人行为能力制度进行对比时,应当思考从自然人行为能力制度中借鉴什么,也即是借鉴其中的技术机制,还是政策目标。自然人与法人行为能力制度的政策目标并非同一,前者注重保护意思薄弱之人,而后者注重限制法人的行为范围和方式。*由于法人机关的意思与行为效果归属于法人,法人机关的意思就是法人的意思,法人机关的行为就是法人的行为。而法人机关的意思又是由具备完全行为能力的自然人所做出的,因此,法人机关的意思或者法人的意思能力完整健全,就法人整体来讲,并不存在保护法人薄弱意志的必要,在法人世界当中也不存在意志薄弱之法人。法人行为能力制度所要借鉴的应该是其中的技术机制,即通过行为能力制度框定影响民事法律行为效力的因素,达成法律调整的政策目标。*这并不意味着法人不需要保护,法人也同样需要保护,法定代表人侵害法人权益的现象屡见不鲜,但就此方面对法人的保护不应当诉诸法人的行为能力制度。法人之所以需要保护,是因为法人毕竟需要由法定代表人来代表,法定代表人的担当者也有自身的利益需求,极易实施机会主义行为,图利自己侵害法人利益,应当诉诸以目的范围限制法定代表人代表权、代理人的义务以及公司人格否认等制度实现对法人利益的保护。

赋予自然人的法律人格在于其具有伦理性,自然人人格兼有伦理性与工具性,某种程度上其自身就是目的。而法人仅具有工具性价值,只是自然人实现特定目的和价值的手段,两者在存在基础上有着截然不同的依据和理由。*蒋学跃:“法人行为能力问题探讨”,《甘肃政法学院学报》2007年第4期。法律赋予法人以法律人格是基于其社会价值,其制度目标是着眼于法人社会价值的最大化,构造法人的法律秩序,而非将法人打造成自然人。以关于自然人的相关制度为参照,提炼法人行为能力的内涵和功能,罔顾法人行为能力制度的功能指向,无视可以通过行为能力制度明确不同类型法人能够有效实施民事法律行为的权力范围,偏执于探讨法人意思能力的有无,而忽略了法人意思之形成机制与表达机制相区分的可能意蕴。

行为能力考量因素的取舍蕴含着丰富的法政策意蕴,而不仅仅是形式逻辑标准的选择问题,更非唯“意思能力”一途,因此,没有理由将法人行为能力的厘定锁定于关于意思能力的判断。即使自然人行为能力的考量因素,也不仅有智力因素,还可能是身份因素,并且身份因素还曾占据过主导地位。*“在罗马古代,家庭的一切事务完全由家长作主,国家概不过问,所以孩子是否达到适婚年龄完全由家长鉴定。习惯上,女孩满12岁为适婚人。但女子即使达到适婚年龄,她也要受家长权的支配,或者处在监护权之下,或者受制于夫权,无论如何,其行为能力都要受到限制。”周枏:《罗马法原论(上册)》,商务印书馆1994年版,页121。作为裁判技术之一环,行为能力的分界标准也不过是法律为实现特定问题之解决的技术选择以及体现这一选择的制度安排。

提供共同生活秩序的制度作为实践的产物,可以而且必须综合并超越理论的分歧。实践中,法人有哪些特点取决于实用的考虑,而不取决于理论的逻辑展开,受制于法律规定,而不完全受制于其本质的内在要求。不能因为法人具有或者不具有许多实体的特点,就推论法人应具有或不具有实体的其他特点。*蔡立东,见前注〔20〕,第55页。

韵玲:我是北方人,大学毕业后就留在了山清水秀的江南,一年四季,其他三个季节都很舒服,就是到了冬天,实在是受不了这种阴寒的凉气。在南方过冬,我已经习惯晚上盖着好几床被子睡觉了。不过做了孕妈妈之后,就感觉很不方便了,盖两床棉被感觉太压迫人了,都快喘不过气来了。而且在北方暖暖和和的棉被到了南方也水土不服不好用,天气潮湿的时候,反而黏糊糊的,如果没有个艳阳天,反而晒不透。孕期晚上睡觉怎么能睡得舒服,就成了我的心头大事!

因此,将目光完全投置于法人是否具有意思能力,就会屏蔽探析法人行为能力制度的视野,不适当地将类型丰富、功能迥异的法人同质化,这导致一方面,不同法人享有不同权力这一制度安排飘零于法人的制度和知识体系之外,另一方面,法人行为能力制度这一法人制度体系中的当然内容却极其空洞,没有实质功能。正确的选择是,围绕行为能力制度的功能指向,以其法律行为效力要件之意义为接口,符合法律逻辑地填充法人行为能力制度的内涵。

(二)法人行为能力制度内容加载的失当

1.法人行为能力与目的范围绑定

司法实践中,直接将法人行为能力作为以法人为主体的法律行为效力判准的案例较为少见,也即法律行为效力的判定并非直接考量法人行为能力的有无,而更多地是诉诸《民法通则》第42条。*《民法通则》第42条规定:企业法人应当在核准登记的经营范围内从事经营。《最高人民法院关于在审理经济合同纠纷案件中具体适用<经济合同法>的若干问题的解答(87年)》规定:工商企业、个体工商户及其他经济组织应当在工商行政管理部门依法核准登记或主管机关批准的经营范围内从事正当的经营活动。超越经营范围或违反经营方式所签订的合同应认定为无效合同。由此形成了关于目的范围与法人民事权利能力和行为能力关系的代表性观点:法人的民事权利能力受其目的范围的限制,而法人的行为能力与权利能力的范围一致,因此法人行为能力也受其范围的限制。自1999年以后,司法解释规定,对于当事人超越经营范围订立的合同,法院并不因此而认定无效,*《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(一)》(法释[1999]19号)第10条。这等于直接摧毁了法人行为能力制度在此一进路上的规范功能。尽管此后依然有案例将法人超越经营范围作为判定合同效力的考量因素,但只是作为主体无资质或违反强制性规定等因素的补强理由,不足以构成判定合同无效的充分理由。在“北大法宝”法律信息数据库中,于《民法通则》第42条下共检索到62篇裁判文书。其中有43篇为无关裁判文书,这些裁判文书误将《民法通则》第43条当作42条,有3篇为重复裁判文书,共获得有效样本17篇。

表3 《民法通则》第42条项下判决类型分布图

从以上案例可以看出,以法人为主体的民事法律行为被判定无效,主要出于两个原因:违反法律或者行政法规的强制性规定以及当事法人无资质。行为能力本是决定民事主体民事法律行为效力的要件,但在立法与司法实践中,法人行为能力制度在内容上却采用了将法人行为能力与目的范围相绑定的模式。这造成了适用《民法通则》第36条裁判民事法律行为效力的案例非常少的司法现状。在法释[1999]19号发布后,法院不再将超越经营范围单独作为确定合同效力的考量因素,由此,因搭载了经营范围这一不当内容,导致了法人行为能力制度的功能被架空。

2.法人行为能力与目的范围绑定模式的误区

法人行为能力与目的范围相绑定的模式无法实现立法者设定的既定目标。《民法通则》制定于经济体制改革的初期,当时我国实行有计划的商品经济,*1985年6月全国人大法律工作委员会召开了一系列座谈会叫民法总则座谈会,拉开了民法制定的帷幕。1982年党的第十二次全国代表大会确立了“计划经济为主、市场调节为辅的原则”,1984年党的十二届三中全会确立了“有计划的商品经济”的方针,并通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,提出建立具有中国特色的充满生机和活力的社会主义经济体制,增强企业活力,实行政企职责分开,积极发展多种经济形式。在《民法通则》开始起草不久,1985年9月,党的全国代表会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的决议》,提出进一步增强企业特别是全民所有制大中型企业的活力,使它们真正成为相对独立的,自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者;进一步发展社会主义的有计划的商品市场,逐步完善市场体系。在这种经济体制下,政府直接干预企业,国有企业只享有有限自主权。国家通过严格控制企业的经营范围,实现国民经济布局与产业结构的优化,防止资源浪费与大幅度的经济波动。于是纵向把握企业的经营范围,成为通过行政手段配置资源的实现机制。企业严格在各自的经营范围内实施民事法律行为,成为落实国家计划的手段。受制于计划经济的路径依赖,加之当时改革的重点在于政企分开,“企业的经营范围体现了国家对经济的宏观控制意向和社会主义市场经济计划性的内在要求,反映的是国家与企业间的纵向经济管理关系,属于国家对生产力布局实施调整与控制的范畴”。*蔡立东:“论企业法人经营范围与民事能力”,《法律科学》1993年第5期。

当今社会主义市场经济体制已经基本形成,市场在配置资源中发挥决定性作用,市场交易行为的调整主要由私法担纲。尽管“违反公法上的命令或禁止的结果,需受公法上的制裁。但私法上的效果,并不与之直接发生关系,私法的效果如何,是应当从私法上的见地去观察的”。*(日)美浓部达吉:《公法与私法》,黄冯明译,中国政法大学出版社2003年版,页144。公、私法的划分构成了现代法律体系的基本架构,对《民法通则》相关规则的解释,应以去行政化为政策指向,限缩公法对私法行为效力的影响。加载于《民法通则》第42条管控目标完全可以通过单行法来达到,法释[1999]19号第10条则恰到好处地顺应了这一转向。于是此时的问题便是,在立法未作调整场合,如何诠释法人经营范围的功能以及法人经营范围与行为能力之间的关系。

法人权利能力、行为能力、目的范围三者是不同层次的问题,具有不同的功能,不应存在相互限制的问题。权利能力在于确认主体资格;行为能力在于确认独立实施法律行为的资格;目的范围仅关涉法人具体、实际的权利义务,而与法定资格无关。在计划统制经济时代,经营范围渊源于行政机关的审批,功能在于控制产业布局,是国家以行政手段对主体的外在管控,其意义体现在国家与法人的行政管理关系中,管制法人的职能,而不是权利义务的享有;在市场经济时代,经营范围由法人自定而不需经过审批,不属于法定资格范围,功能则在于限制法人机关的权利,明确法人机关的内部责任,实现出资者对自己投资的有效控制,目的范围属于主体依自己的意思确定之事,与私法赋予主体的法定资格无关。*我国《公司法》第12条规定:公司的经营范围由公司章程规定,并依法登记。公司可以修改公司章程,改变经营范围,但是应当办理变更登记。现代立法不仅允许公司章程确定可以随时增加的多重目的,而且通过授权可以从事任何合法营业取消了冗长公司目的条款的需要。如2002年的《美国示范公司法》第三章为公司的目的(purpose)和权力(powers),§3.01规定,依据本法成立的所有公司有这样的目的,去从事任何合法的商业活动,除非公司章程中明确规定了一个更为有限的目的。“因为实际上所有的公司都选择利用这个创新,目的条款的要求已经徒具形式了。”See Jesse H. Choper & Melvin A. Eisenberg, Corporations, Barbri, 2005, p.49.特别是营利性法人的目的在于营利,非在于实现国家的计划,国家应为其活动提供便利,而不应越俎代庖管制其活动范围。

因此,法人行为能力与其目的范围绑定的模式使法人行为能力制度陷入了因内容加载失当而无法达成其立法目的的误区,由此,该制度无法发挥裁判利益冲突的实质功能。因此,有必要摒弃该失当的内容,赋予法人行为能力制度新的载荷,再造其内涵。

三、 法人行为能力制度内涵之再造

因设计进路的偏颇与加载内容的失当,法人行为能力制度成为关于法人本质之承诺与法人目的范围的衍生物,失去了独立的内涵与功能载荷,于立法与司法实践以及民法知识体系中均无生机。法人行为能力决定着法人可以有效实施之法律行为的范围,其规范对象为法人的意思决定机制,不必及于法人的意思表达机制。在区分法人的意思决定与表达的前提下,法人制度应明确代表人的意思归属于法人的法律逻辑,搭载法人的意思与表达不一致的法律应对机制。进而以法人的权力(power)、即法人依法设立后得实施之行为*不同于由章程规定的目的(purposes),权力由法律规定,法人设立后依法当然享有。如关于公司可以加入合伙或其他合作企业的规定,陈述的是公司的权力,公司可以利用加入合伙的权力,达成其买卖不动产等目的。一个目的狭窄的法人,依然享有广泛的权力。See Robert W. Hamilton, The Law of Corporations, West Group, 2000, pp. 94-95.为核心要素,赋予法人行为能力以新的载荷,从而不同类型的法人搭载不同的权力体系,也就有不同的行为能力,不同的行为能力决定了其能够有效实施民事法律行为的范围。

(一)法人意思决定与意思表达相区分

尽管可以承认法人是客观存在的独立性团体,具有独立的意思,能够凭藉意思表示,实施民事法律行为,但法人终究无法像自然人一样行为,其意思形成与表达,需要不同的机关担纲。在我国,法人的意思决定机关一般为成员大会或理(董)事会,意思表达机关则为法人的法定代表人*具体参见我国《公司法》第38条、第47条关于股东会、董事会职权的规定。根据《公司法》第13条,公司法定代表人由董事长、执行董事或者经理担任。及其他有代表权或代理权的人。意思决定与意思表达的事实性分离构成了区别于自然人的法人行为机制,这意味着可以对法人的意思决定与意思表达进行分别的规制,也就为再造法人行为能力制度提供了技术接口。作为法人实施有效法律行为的资格,法人行为能力制度主导的是法人行为的可能范围,也即法人的意思决定机制,不必包含代表人的意思归属于法人的内涵。法人的意思表达机制,则主要由代理法规范。*Alan Dignam, John Lowry, Company Law, Oxford University Press, 2010, pp. 259-260. (日)山本敬三,见前注〔13〕,页385。

我国《民法通则》中的法人制度采取的是将法人意思形成与表达绑定于法定代表人的立法思路,*方流芳:“国企法定代表人的法律地位、权力和利益冲突”,《比较法研究》1999年3期。这一思路下,法定代表人垄断了意思决定与意思表达,由此形成的突出问题表现在:法定代表人愈演愈烈的“僭主现象”得不到有效遏制和法人因此蒙受的损失无法得到应有的赔偿。*江平主编:《法人制度论》,中国政法大学出版社1994年版,页40;蔡立东、孙发,见前注〔14〕。唯有区分法人意思的形成与表达,就法人的意思表达机制、即代表人的意思归属问题而言,以代理制度构造法人与法定代表人间的关系,承认代表人与法人是各自独立的主体,二者的利益和意志存在差异,从而为建构法人与法定代表人之间的民事法律关系预留空间,才能回应市场经济带来的利益分化及由此引发的“代理问题”。事实上,正是因为采用了“代理说”,承认代表人之于法人的独立性,大陆法系国家才有可能把包括代表人在内的董事与公司的关系视为委任关系,英美法系国家也具有了将董事与公司之间的关系视为代理关系或者信托关系的余地,并据此建构董事对公司的义务,发展出以“善良管理义务”和“忠实义务”为核心的董事义务体系。由此,作为表达法人意思的代理人,必须受制于法人的集体意志,为法人的利益服务,而不是相反。在法定代表人的确定上,法人可依章程自主决定采用一人代表、多人代表或者共同代表等不同模式,同时也不再通过法定的方式配置代表人的职权,由法人依章程自行决定代表人的职权。在“法定代表人”对外代表权上,应弱化其对法人意思表达的垄断,承认法人意思形成机构对法定代表人的约束,法人意思形成机构的意思具有决定和否决法定代表人个人意思的效力。例如,尽管法定代表人明示或默示反对,真实有效的董事会决议仍可以决定法人诉权的启动,代替法定代表人而成为对外行为的真实意思表达。

在法人意思表达机关对外实施的表达行为超越了意思决定机关的意思范围场合,如董事长违背股东会或董事会决议为第三人债务提供担保,*中建材集团进出口公司诉北京大地恒通经贸有限公司、北京天元盛唐投资有限公司、天宝盛世科技发展(北京)有限公司、江苏银大科技有限公司、四川宜宾俄欧工程发展有限公司进出口代理合同纠纷案,北京市高级人民法院(2009)高民终字第1730号。《中华人民共和国最高人民法院公报》2011年第2期。意思表达机关所表达的意思,是否全部归属于法人,所为交易行为是否全部由法人承受,则要诉诸代理的法理。根据《合同法》第50条,法人的交易相对人被推定为善意,只要是法定代表人的行为,交易相对人就可视该行为为法人行为。但在第三人明知或者应当知道法定代表人超越权限的场合,则失去了对其予以保护的必要性。此时,便构成了狭义的无权代理,该行为效力待定。这种处理机制旨在维护交易便捷,进而保护善意第三人与交易安全。

(二)法人行为能力制度应以法人权力为核心要素

法人的行为能力应该是一个权力体系,即在规范意义上的法人能够实施何种行为,这些权力构成了法人实现其目的(此目的不是狭义上法人的具体经营范围)的可用手段。同自然人一样,法人也分别具有其各自的“人生价值”。自然人可以捐赠、组建公司、加入合伙或者对外担保,可以发动诉讼,也可以签订合同等等。法人行为能力表征的权力体系或者手段体系,则可为法人所运用,其结果是通过实施有效的法律行为,实现各自的目的。

所有的法人都是一种目的性产物,不同类型的法人具有不同的目的,公法人的目的是在法律、法规授权的范围内行使国家公权力或供给需要国家提供的公共服务。营利性社团法人的目的是营利,即最大限度获取盈利,并将盈利分配给其成员。非营利性社团法人和财团法人的目的不在于营利,而是促进社会公共利益或者成员共同利益的实现。法人行为能力制度应当分门别类地为不同类型的法人分别确立相应的权力体系。如同具备完全行为能力的自然人不能为所欲为,做一切其在事实上能做之事一样,法人也不能有效实施一切其有实力及能力实施的一切行为。因此,法人行为能力制度的功能在于:确定法人行为的边界,厘清不同类型的法人能够实施何种行为以及不能实施何种行为,当法人实施了不能实施的行为时又将引发何种法律后果。由此,法人行为能力制度具有两层含义:首先,确定由法人目的决定的权力体系;其次,明确当法人实施了不在其权力范围内的行为,产生何种法律效果。

行为能力为法定资格,决定行为能力的法人目的是抽象的目的,而不是每一个具体法人的具体目的。营利性社团法人的营利目的,并不同于某个具体公司所选择的经营特定产品和提供特定服务的目的。而财团法人的公益目的,也不同于某个具体基金会所确定的资助教育事业的目的。行为能力为法定资格,构成行为能力的法人权力是规范意义上的,其范围渊源于法律的赋予,而不是当事方的选择。就法人签订合同的权力而言,标的物的不同不影响、当然也并不意味着其享有的权力的不同。也就是说,行为能力不会涵摄标的物种类的不同。构成法人行为能力的权力体系并不是静止的、封闭的,而是动态的。法人行为能力受到法律与行政法规的限制,如特许经营、限制经营的相关规定及立基于其上的资质就直接决定了法人的行为能力。*《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]14号)第1条规定,建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据《合同法》第52条第(五)项的规定,认定无效:一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的……在不同的时期,法人享有的权力体系也会有所不同。如银行是否享有持股保险公司的权力,就会随金融业的发展阶段和发展战略不同,而有不同的抉择。

自行为能力范围角度观之,由于具体行为人不承担行为的后果,公法人不存在内在的行为约束机制,其从事民事活动的权力要受到其目的的严格限制,其行为能力的判准不仅包括法律和法规,而且应包括规范其组织和行为的单行规章和章程。营利性社团法人,在我国主要是公司,享有最广泛的权力,可以实施实现其目的的所有必要行为,不仅包括具体目的范围内的行为,也包含具体目的范围之外的行为,如维持其存在的必要行为以及被寄予期待的行为。尽管经营范围应当被记载在公司章程当中,又属于商事登记必要记载事项。*《公司法》第7条规定:公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的,公司应当依法办理变更登记,由公司登记机关换发营业执照。但其仍属于公司的内部事项,关涉的是法人内部利益冲突的解决。法人对其内部成员的限制不具有对抗效力,不能推定交易相对人知晓记载于商事登记的法人经营范围,*从我国商事登记制度改革的方向来看,对于营利性社团法人经营范围并不加以限制,可以理解为公司的经营范围可以是任何合法的事业。《深圳经济特区商事登记若干规定》不仅规定了营业执照不再记载经营范围事项,同时规定了商事主体的登记事项也不再包括经营范围事项,经营范围事项只是商事主体的备案事项。商务部网站:“深圳发出我国首张新版营业执照”,访问地址:http://sztb.mofcom.gov.cn/article/shangwxw/201303/ 20130300042793.shtml,最后访问日期:2013年6月1日。而排除表见代理(表)的构成。法人行为能力并不涉及对法人具体经营范围的考量,而是在规范意义上设定法人能够从事行为的范围以及行为的法律后果,即使公司于经营范围之外所为的经营行为也不存在行为能力维度的效力瑕疵。由此,营利性社团法人享有为实现其目的所必备的所有权力,例如参与诉讼的权力;拥有不动产并可以自由使用或者处分的权力;进行买卖、租赁、贷款或者担保等行为的权力;对外捐赠的权力;成为董事或者合伙人的权力等。非营利法人则不能从事营利性事业,若法律、行政法规、单行规章剥夺了学校、医院进行贷款、担保和营利性活动的权力,则可以解释为其不具有相应的行为能力,其所从事的相应法律行为无效或效力待定。

控制法人民事法律行为的效力要件由经营范围变迁为权力体系,法人行为能力制度与法人的具体目的范围制度将各有其作用范围。由行为能力直接规制法人对外法律行为的效力,法人的具体目的范围(或经营范围)则主要调整法人内部的委任关系,并通过代理的法理,间接作用于法人对外法律行为的效力。*参见王利明,见前注〔1〕,页289。(日)山本敬三,见前注〔13〕,页387。也即使法律不再限制法人的目的范围,法人依然可以选择限定目的范围,框定自己的目的范围,限制内部成员的行为范围。

四、 结 论

法人行为能力制度不仅表征着法人具有独立实施法律行为的资格,同时,也搭载着不同种类的法人享有的、由其性质和目的决定的不同权力。在涉外民事纠纷中,以权力体系来构造法人行为能力制度,有关行为能力事项的法律冲突将有更明确的指向,也能够获得更确定的解决。由此,法人行为能力制度将焕发勃勃生机,成为一个富有实际功能的制度。在此基础上,如何为不同类型的法人分别配置不同的权力,则将成为法人行为能力制度设计中的一个更为实质、也尤为重要的问题。