环境地球物理监测技术在页岩气开发中的应用*

李雨澈 李澈

(中国石油大学(北京))

环境地球物理监测技术在页岩气开发中的应用*

李雨澈 李澈

(中国石油大学(北京))

页岩气开发可能带来的环境风险正日益受到广泛关注。文章分析了页岩气开发过程中所面临的环境风险,对环境地球物理学的基本原理、技术手段和国内外发展现状进行了综述,并以某垃圾填埋场为例说明其在污染物监测和治理中的应用。从地下水和地表水体污染监测、土壤污染监测、地震等地质灾害监测等方面分析其在防控页岩气开发潜在环境风险方面的应用前景,并提出相应的建议。

页岩气;环境风险;环境地球物理;环境监测

0 引 言

页岩气作为一种新兴的天然气资源近年来发展迅速,其商业开发的成功对世界能源格局产生了重要影响。中国拥有丰富的页岩气资源且赋存潜力很大,自“十二五”以来我国的页岩气研究正逐渐从试验阶段转向勘探开发阶段。在创造巨大经济效益的同时,页岩气开发可能带来的环境风险也逐渐进入了公众的视野并引发了大量讨论。页岩气开发潜在环境风险与其开发中所使用的一项关键技术——水力压裂联系紧密。储集页岩气的泥页岩储层属于低孔隙度、低渗透率储层,在传统的评价体系下这类储层不具有开发价值。水力压裂的基本原理是将携有部分化合物和支撑剂的高压压裂液泵入目标地层中,在压裂岩石的同时使支撑剂存留于岩石裂缝中防止缝隙闭合,从而使赋存于泥页岩中的页岩气通过压裂产生的裂缝持续释放出来[1]。

由于水力压裂对环境的危害,目前水力压裂作业在包括英、法等国在内的多数欧洲国家被禁止,美国的部分州也已将完成其环境影响评价作为开展页岩气开发的前提加以立法保障。面对页岩气开发过程中潜在的环境风险,如何对其进行有效而相对成本较低的监测和防控已经成为一项亟待工业界和环保界解决的课题。

1 页岩气开发面临的环境风险

国内外研究者针对页岩气开发环境风险的研究结论大体可归纳为四个方面[2-5]:①消耗大量的水,给当地水资源带来负担;②压裂液中含有的有害化学制剂会污染地表水和地下水资源,地层中含有的重金属毒盐类和放射性物质也会随着返排的压裂液被带入上部的地层和地表,进而对地下和地表水环境造成污染,返排液处置不当还可能污染地表土壤;③作为页岩气主要成分的甲烷会在实施水力压裂过程中泄漏,造成地下水和地表水污染并进入空气中加剧温室效应;④压裂地下岩层会改变其原有的应力平衡,可能诱发地震和其他地质灾害。对于上述第一项水资源消耗的问题,不同的研究者对其归类存在一定差异,一部分研究者将其归入环境问题,更多的文献则将其作为资源问题单独加以论述,本文主要探讨页岩气开发可能造成的环境污染和地质灾害,重点对后三个方面的问题进行论述。

◆压裂液对地下水及地表水资源和地表土壤的污染一方面,压裂液中含有占其组成0.5%~2.0%的有害化学药剂,其种类达数百种。此类药剂的主要作用是改善压裂效果提高压裂液的携砂能力,其中既包括稀盐酸、硼酸盐、氯化钾等无机物,也包括胍胶、聚丙烯酰胺、矿物油等有机物[6]。这些有害物质随压裂液进入地层后有一部分残留于地层中,如在地层压力作用下发生迁移渗入地下水层,将对地下水造成污染,并可能随着水系统的循环进入地表水系统。此外,返排回地面的压裂液又会带出原本深埋于地下的有害物质,其中包括含重金属元素的有毒盐类、烃类有机物以及镭等放射性物质。这些压裂液中原有的和从地下带出的有毒、有害物质可能在返排过程中受地下压力的作用渗入到近地表的蓄水层中造成地下水污染。最终返回到地表的压裂废液则可能由于存放不当或其他意外因素造成泄漏而流入土壤和地表水系统中,造成土壤及地表水的污染。

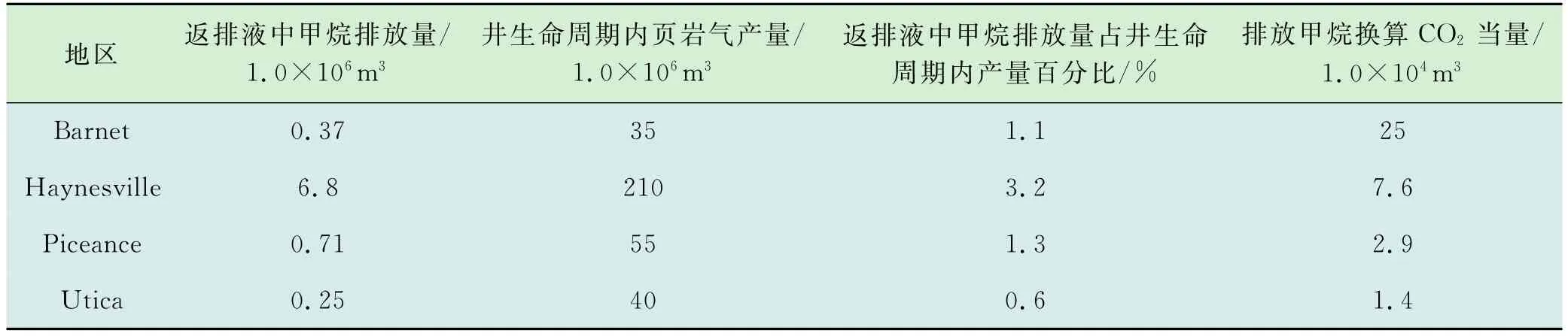

◆甲烷泄漏造成污染 泄漏的甲烷可能溶入地下水中对地下水造成污染,并进入到空气中加剧温室效应。压裂液压裂页岩释放页岩气的过程中将有一部分页岩气发生逸散,与常规的天然气储层相比,页岩储层的地层压力更大,因此将导致更多的页岩气逸散。页岩气的主要成分是甲烷,如进入地下水和地表水环境将对水资源造成污染。美国杜克大学的研究人员在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上撰文指出:宾夕法尼亚州使用水力压裂开采页岩气的地区,其地下水中的甲烷含量大约是未钻探地区的17倍。该项研究对比了宾夕法尼亚和纽约两州五个郡的68口水井中的甲烷含量,并最终得出结论称饮用水受污染的现象与水力压裂法开采页岩气有直接关系[7]。除了对水资源造成污染,甲烷本身还是一种温室气体,有研究表明同等质量的甲烷以20年和100年为周期,其温室效应分别是CO2的60倍和21倍,大量甲烷逸散到空气中无疑会加剧温室效应[8]。表1列出了美国四个不同地区页岩气井返排液体中的甲烷含量。

表1 美国四个地区页岩气井返排液体中甲烷含量

◆地层应力平衡改变诱发地震及其他地质灾害的风险 水力压裂可能破坏地下原有的应力平衡进而引发包括地震在内的地质灾害。近年来,美国宾夕法尼亚、俄亥俄、阿肯色等州在实施水力压裂作业进行页岩气开采过程中,先后观测到了一系列微弱地震,研究者认为这些地震的发生与水力压裂作业有直接关系。2012年7月发表在《科学》(Science)杂志上的一项研究结果指出:“无论是自然发生还是由人工向地下注入液体的活动,都有可能通过破坏地下深部孔洞、腔体和裂缝而引发大地震”。在该论文中,研究者在对一些水力压裂作业地区发生的地震案例进行研究对比后,认为“地震与用高压液体碎裂岩石有关”。同年美国地质调查局公布的一份报告也称,近年来美国一些实施水力压裂作业地区地震频发的现象“几乎可以确定是人类活动造成的”[9-10]。

2 环境地球物理学的基本原理及发展现状

2.1 环境地球物理学的基本原理和研究对象

环境地球物理学(environmental geophysics)又称近地表地球物理学(near-surface geophysics),该学科是一门融合了环境科学与地球物理学理论基础和技术手段的交叉学科。其基本思想是基于地球物理学的理论方法,通过对某些地球物理场的监测情况来探究特定地球物理特性的变化对人类生存环境的影响和人类活动所导致的地球物理场的变化及其背后的自然环境和地质条件变化[11-12]。环境地球物理学是一门具有很大潜在应用价值的新兴学科,近年来发展迅速,在解决环境污染监测、生态环境变化预测、环境治理措施效果检查等方面有着广泛的应用前景。

环境地球物理学的探测手段和勘探地球物理较为相似,但二者的研究对象和研究目的存在较大差异。勘探地球物理主要研究岩石圈内的物质(元素或有用矿物)分布及其异常,以地球上某个局部地区为研究对象,侧重于对研究对象状态的静态描述。而环境地球物理学则侧重于研究岩石圈、大气圈、水圈、生物圈中物质的分布和迁移演化,更加关注对生物界和自然界关系的动态描述。

当前环境地球物理学的研究对象和研究目的主要包括以下三个方面[13]:①研究地球物理场变化对自然环境和生物(主要是人)的影响;②监测环境污染情况并对其治理过程进行跟踪;③资源破坏和地质灾害的监测、预防和治理。与传统环境监测方法相比,低成本、高分辨率和无损检测是环境地球物理监测的主要优点。例如,对某地区的地下水体污染情况进行监测时,如果采用传统的方法则要在水体上游和下游分别打井取水样进行检测。而环境地球物理方法则只需监测能够表征水体污染情况的若干地球物理场变化情况,就可实现同样的目的,既减少时间、节约成本,且避免了可能造成的二次污染。

地质体某些物理特性的变化会引起若干种地球物理场(重力、磁、电、放射性、地震波等)的相应变化,对这些物理场的观测和对其所表征现象的研究是环境地球物理学赖以认识和解决环境问题的基础。环境地球物理学的研究几乎使用了目前地球物理学的所有研究方法,其中主要方法按研究的物理场可分为电法、磁法、重力法、地热法、地震法和放射性法等[14]。其中,电法利用岩石、矿石、流体等之间在电、磁性质上的差异,通过研究电磁场的空间分布规律对其进行反演来获取所需信息。电法的具体实施方法很多,包括自然电位、电阻率、极化激发、探地雷等多种方法,是目前环境污染调查使用最多的方法。磁法利用污染物会改变介质固有磁化率和磁化强度的原理,通过磁力仪观测磁性异常来推测污染体的空间分布情况和规模,该方法主要应用于大气和水体污染调查、地下废弃金属探测等。重力法以地下物体的密度差为观测量,通过研究重力异常来获取地下密度变化信息。该方法兼具探测范围广和分辨率高的优点,在寻找地下埋藏废弃物,预报地质灾害方面有广泛应用。地热法可通过对局部地热异常的研究,分析不同构造的地下分布情况,还可以用于地下流体和岩性边界的研究,但该方法受测量方法和分辨率的限制目前尚未实现广泛应用。地震法是勘探地球物理中最重要的技术手段之一,该方法应用成熟、分辨率高,在环境地球物理领域可用于地质灾害的监测,缺点是成本较高。放射法通过探测放射性物质的放射强度来研究环境问题,可对地下的放射性污染物进行监测确定其位置和规模。

2.2 环境地球物理学在国内外的发展现状

自上世纪70年代起国外已有少量关于环境地球物理学的工作见诸报道,“环境地球物理”的概念于1985年正式由美国勘探地球物理学会(SEG)提出。1988年,第一届“地球物理用于工程和环境问题研讨会(SAGEEP)”在美国召开,在此基础上又于1992年的SAGEEP年会上成立了“环境和工程地球物理学会(EEGS)”。1993年,SEG成立“近地表地球物理委员会(NSG)”。此外,一系列以环境地球物理为研究内容的专著也相继出版。以上事件标志着环境地球物理这一新兴交叉学科从知识体系到组织上的基本形成。

我国的环境地球物理工作起步于20世纪80年代,1993年中国地球物理学会成立了环境专业委员会。1994年以刘光鼎院士为组长的“地球物理学发展战略研究组”在《自然科学学科发展战略调研报告,地球物理学》中提出:应该用地球物理学方法进行环境污染的监测研究。同时报告还指出了在我国开展环境地球物理学研究,将其应用于环境监测和矿产资源均衡开发利用的可行性和必要性。尽管我国的环境地球物理研究起步时间晚于国外,同时面临着没有专门的研究机构、研究经费短缺等问题,但20年来仍然在某些方面取得了较突出的成就,如地下放射性物质的精确跟踪、地下复杂多相介质的层系成像等。此外,在仪器研发、数据处理、软件开发方面也取得了诸多进展[15]。

2.3 环境地球物理学的应用实例

以巴西圣保罗州Rio Claro地区某垃圾填埋场地的调查为例来说明环境地球物理方法在污染物监测和治理中的应用。

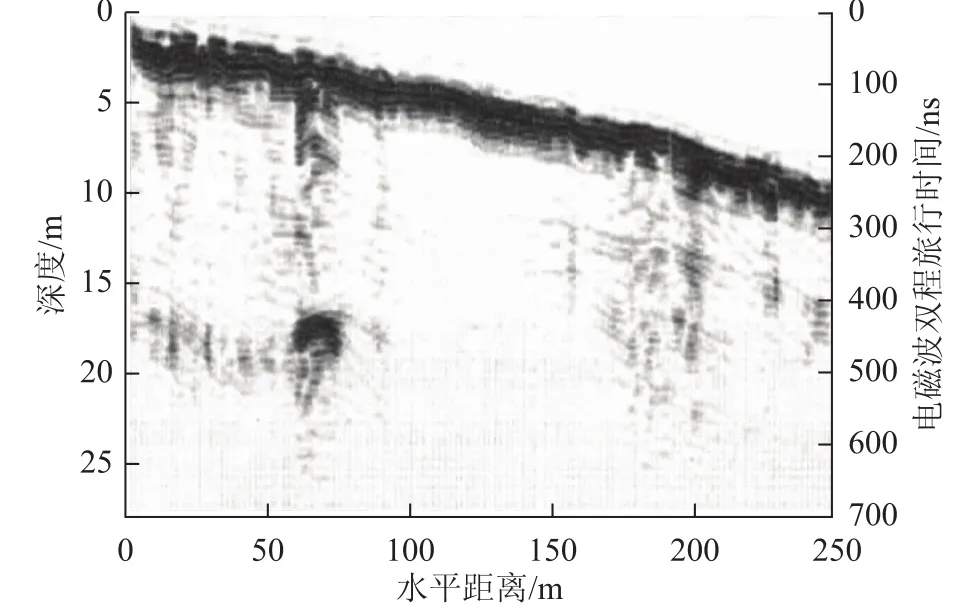

图1是以中心频率为50 MHz天线探地雷达获得的目标地层深度域剖面,钻孔资料证实地层主要由固结的黏土构成,与下伏地层在地下13~17 m处相连接,下伏地层主要成分为氧化变质黏土。渗透到目标地层的污染物中含有的大量固体溶解物增大了其电导率,在雷达剖面上表现为弱反射或无反射,据此特征可判断沿地表测线方向0~250 m距离的污染物垂向分布范围在4~20 m,60~70 m处的强反射可能源自地下金属物质的存在。

图1 探地雷达剖面(垂向放大4倍)

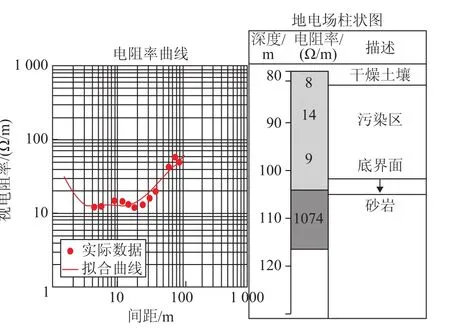

图2 是垃圾填埋场地中某点的视电阻率和地电模型,视电阻率呈低值的范围可认为是污染区域,据此确定污染区域分布在地下11~15 m,后续的钻孔信息证实了该预测结果。

在针对该污染场地的调查工作中,探地雷达剖面和电测结果结合钻孔资料为确定污染物的垂向和横向分布范围提供了可靠的依据。

图2 视电阻率和地电模型

3 环境地球物理技术在页岩气开发中的应用

现有的环境地球物理研究方法和技术手段在用于防控页岩气开发潜在环境风险时,具有应用前景的监测对象大体上主要可以归为三类[16-19]:

◆地下水和地表水体污染监测 水力压裂作业产生的水体污染物主要包括无机污染物、有机污染物和放射性污染物三大类。针对无机和有机污染物的监测以电法监测为主,当水体中的污染物与周围的介质发生作用时会使其电化学性质发生改变,导致介质的电阻率、电导率等物理参数异常。用电法仪器观测这些参数,并通过实地观察、实验等方法建立起其变化值与介质受污染程度的定量关系即可实现对水体污染的监测。目前应用较广泛的包括电阻率法、自然电位法、地质雷达法、激发极化法等。水体污染的电法监测根据研究目标可以分为两类:①从地下或地表水体污染与地球电磁场的相关性出发研究污染的空间分布和规模;②建立水体污染对大地电磁场影响的数学模型,通过对相应电磁场的持续观测对污染的发展趋势进行预测。目前针对无机污染物监测的技术手段在成熟性和分辨率上要强于针对有机污染物的监测,当地下有机污染物的浓度较低时不易对其情况进行准确判断。有机污染物监测的发展趋势是将电法监测与生化法、地球化学法等相结合进行综合判断。针对放射性污染物的监测主要是用专门的仪器捕捉放射源释放出的粒子以监测其放射强度,根据所探测离子的不同可分为α法、β法、γ法和中子法,其中γ法和中子法应用较为广泛。除上述方法外,针对大面积地表水体的污染监测还可以使用航空遥感、雷达探测等手段,这些手段也属于环境地球物理的范畴。

◆土壤污染监测 地面储存不当或因其他意外因素导致泄漏的压裂废液会对土壤造成污染,可能造成的影响包括土壤的盐碱化、水土流失、沙漠化、土壤板结、重金属元素富集等。对于土壤污染的监测同样可以用上述针对水体污染监测的全部环境地球物理方法,其中地面电法监测和地质雷达法是使用较多的两种方法,二者可分别确定土壤的受污染程度和受污染土壤的深度。

◆地震等地质灾害监测 针对水力压裂作业区域地震风险的评估可以使用的环境地球物理方法包括电法、磁法、重力法和人工地震法,其中电法和人工地震法的使用最为广泛。电法监测以高密度电阻率法和地质雷达法为主。高密度电阻率法利用裂缝、塌陷等地质异常处电阻率高于周围围岩的特性,地质雷达法则通过探测地下的电磁反射特性异常来寻找地下破裂带、陷落带。地震法利用高分辨率浅层地震勘探(包括折射和反射法)来研究地下构造的变化情况,其原理和采用的技术手段都与石油地球物理勘探较为类似。该方法可以在地震剖面上对地下岩层的破碎、断裂和填充等情况进行清晰精确的成像,但成本较高。近年来兴起的微地震监测技术利用岩石破裂所产生微震信号来研究裂缝的空间展布等信息,该方法如能应用于区域地震风险的研究,将有望解决人工地震勘探的高成本问题。

4 分析及建议

环境地球物理学尽管起步较晚,但相比于传统的环境分支学科和监测方法有着不可替代的优势。从1993年至今,全美国用于环境与工程地球物理的研究费用由最初的1%提高到了现今的20%以上,随着环境问题受关注程度的提高,环境地球物理正成为地球物理领域一个新的研究热点。在我国,环境地球物理研究工作目前仍处于相对滞后的状态[20]。一方面是由于与其他地球物理分支相比,环境地球物理研究并不能带来直接的经济效益;另一方面,我国的环境地球物理研究起步较晚,与传统环境监测方法相比,现有技术应用于环境问题监测时在精度、成本、效率等方面未体现出明显的优势。页岩气开发的兴起为环境地球物理学科的发展带来了新的契机,无论是政府部门还是工业界都不得不正视其开发过程中可能伴生的环境风险。为避免重走“先污染,后治理”的老路,针对页岩气开发环境风险的评估机制和开发过程中的监测技术都具有重要的研究意义。

为满足页岩气开发对环境地球物理技术的需求,未来的环境地球物理学研究应主要围绕以下5个方面展开。

◆建立受污染介质物性参数和电化学特性数据库目前对受污染环境介质的物性参数和不同程度、类别污染下介质的电化学响应尚无系统研究,要全面、准确的描述介质受污染程度和污染物类别必须加强这方面的工作。

◆开展弱信号提取技术研究 很多污染物,尤其是毒性较大的污染物其含量往往很低,有的情况下要求所获取信号的垂向、横向分辨率达到厘米级别,需要从探测仪器的精度和后续的数据处理方法两个方面着手提高信号分辨率。

◆加强相应探测仪器和软件的开发 目前专门用于环境地球物理监测的仪器和数据分析处理软件很少,无论是其他环境监测还是勘探地球物理所使用的仪器和软件都无法直接应用于环境地球物理学研究,这在一定程度上影响了相关工作开展的效率。

◆提高相关工作的信息化程度,将环境地球物理监测整合到数字油田建设中 加强环境地球物理监测的信息化程度有利于实现对目标区域环境状况的连续追踪,便于进行动态分析。如将其作为数字油田建设的一部分,可以为管理者的相关决策和整个油田环境研究提供有力的数据支持。

◆在改善监测手段的同时,开展环境地球物理在污染物治理方面的研究 国外的众多应用案例表明,环境地球物理的技术手段不仅可以用于被动的环境监测,也可以直接应用于环境污染的治理,如水体污染治理和大气污染治理等。如能将环境地球物理的相关技术手段实际应用于环境污染的治理工作,不仅能丰富环境污染的治理手段也将对该学科自身的发展起到较大的促进作用。

[1] 李武广,杨胜来,殷丹丹,等.页岩气开发技术与策略综述[J].天然气与石油,2011,29(1):34-37.

[2] 夏玉强.Marcellus页岩气开采的水资源挑战与环境影响[J].科技导报,2010,28(8):103-110.

[3] Rahm B G,Riha S J.Toward Strategic Management of Shale Gas Development:Regional,Collective Impacts on Water Resources[J].Environmental Science&Policy, 2012,17:12-23.

[4] Soeder D J,Kappel W M.Water Resources and Natural Gas Production from the Marcellus Shale[M].Reston, Virginia:US Department of the Interior,US Geological Survey,2009.

[5] 王亚运,柯研,周晓珉,等.页岩气勘探开发过程中的环境影响[J].油气田环境保护,2012,22(3):50-53.

[6] 钱伯章,李武广.页岩气井水力压裂技术及环境问题探讨[J].天然气与石油,2013(1):48-53.

[7] Gregory K B,Vidic R D,Dzombak D A.Water Management Challenges Associated with the Production of Shale Gas by Hydraulic Fracturing[J].Elements,2011,7(3): 181-186.

[8] Howarth R W Z,Santoro R,Ingraffea A.Methane and the Greenhouse-gas Footprint of Natural Gas from Shale Formations[J].Clim.Change,2011,106(4),679-690.

[9] Latham M A.BP Deepwater Horizon:A Cautionary Tale for CCS,Hydrofracking,Geoengineering and Other E-merging Technologies with Environmental and Human Health Risks[J].Wm.&Marry Envtl.L.&Pol'y Rev.,2011,36(1):31-79.

[10]Showstack R.Induced Seismicity from Fracking and Carbon Storage is Focus of Study and Hearing[J].Eos, Transactions American Geophysical Union,2012,93 (27):251.

[11]程业勋,杨进,赵章元.环境地球物理学的现状与发展[J].地球物理学进展,2007,22(4):1364-1369.

[12]程业勋,杨进.环境地球物理学概论[M].北京:地质出版社,2005.

[13]郑军卫,张志强,董连成.环境地球物理学及其现状与进展[J].地球科学进展,2000,15(1):40-47.

[14]曾昭发,刘四新,刘少华.环境与工程地球物理的新进展[J].地球物理学进展,2004,19(3):486-491.

[15]曹俊兴,贺振华,朱介寿.工程与环境地球物理的发展现状与趋势[J].地球科学进展,1998,13(5):501-504.

[16]石耀军,王晟,薛明轩,等.水环境地球物理研究及进展[J].西部探矿工程,2003,15(10):161-163.

[17]叶腾飞,龚育龄,能昌信,等.环境地球物理方法在污染场地调查中的应用[J].南华大学学报(自然科学版), 2008,22(3):9-14.

[18]郭秀军,武瑞锁,贾永刚,等.不同土壤中含油污水污染区的电性变化研究及污染区探测[J].地球物理学进展, 2005,20(2):402-406.

[19]楚泽涵,任平.环境地球物理学[M].北京:石油工业出版社,2002.

[20]赵章元,程业勋,杨进.发展中的我国环境地球物理[J].环境保护,2002(12):26-28.

1005-3158(2014)02-0043-05

2013-10-25)

(编辑 王薇)

10.3969/j.issn.1005-3158.2014.02.015

2014年国家级大学生创新创业训练计划项目。

李雨澈,中国石油大学(北京)地球科学学院地质工程专业2011级本科在读。通信地址:北京市昌平区中国石油大学(北京)润杰公寓2-379,102200