生活需要留下

安平

几天前的一个晚上,参加完同学聚会,回到家,陆苒哭了一场。

“吃饭时,环境乱糟糟的,没有那么伤感。回到家,安静下来,打开微信,看张宁哭得稀里哗啦的,我的眼泪也开始哗哗地流。”

比她哭得更早,她最好的朋友孙青在开车前往聚会地点的路上,打开微信,“听到这一段,然后就不行了。”

那是一场11人在北京的聚会,最后成为千山万水之外48人的微信直播聚会。

那一天,包括陆苒、孙青在内的北京同学打算聚会,石家庄的一个同学得到消息,也要赶过来。

“胡平就说,那我去车站接你。”胡平被陆苒、孙青称为“群长”。在她的努力下,全班48个同学刚刚得以在微信群里建立了联系。

胡平提前一个半小时到达车站。她发了一条微信:“车还没到,我在车站等你。”几秒钟之后,这条微信在微信群里引爆泪点,太多的感怀和情绪涌了出来。

“美国的一个同学就开始哭上了,边哭边说,‘太好了!太好了!”陆苒能够理解她的感受,“她在美国,和同学很少聚,所以感慨更多一些。她说她一想到胡平提早这么多赶到火车站等待,就受不了。结果这一情绪马上传染出来,郑州的、福州的、广州的同学,都开始抹眼泪。”

“同吃一锅饭、同睡一张床、同钻一个被窝出来的感情,就是不一样。”孙青说。

最后一拨毕业生

陆苒和孙青是空军福州军医学校1983级学生。她们和另外46名同学在同一个队里,这个队又分成五个班。孙青来自北京,陆苒来自山东。

她们是这个学校最后一拨毕业生。1986年,军校被收编,现在的原址上是一家医院。

谈到这里,孙青感伤起来。“都说北京啊你慢慢地走,全国都应该慢慢地走。我从小到大生长过、生活过的地方,解散的解散,拆除的拆除,除了中学还在以外,一切都面目全非。”

孙青现在住在北京西郊机场附近,那里据说也即将被拆掉。

毕业后,同学们四散各地。孙青去了张家口空军医院,陆苒去了15军43师,在河南呆了十多年后来到北京。孙青则只在张家口呆了一年。

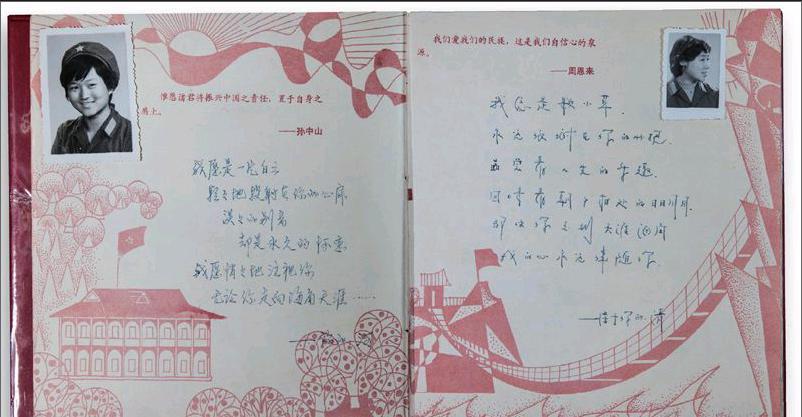

有一天,陆苒捯饬屋子,军校的留言簿无意中被翻了出来。“感觉好亲切!”她把其中的一些照片和文字拍下来发到微信上,引来感怀无数。

孙青和陆苒不在一个班,但却是最要好的。陆苒的留言簿上,第一页就留给了孙青。时隔多年,孙青的那一手好字仍然醒目。

而孙青的留言簿跟随她一路留存下来的一大堆老物件,被放到了母亲家。之前她经常翻,后来不再翻了。

“毕业之后我就一直特别怀旧,后来有一个朋友对我说,哪能这么怀旧?你就不往前走了?总怀旧,你新的朋友就交不到了。”

这番话给了孙青启示。之后,“过去的东西不再看了,所有东西都放到妈妈那里,开始装新的东西,一直装啊装啊,恍若隔世了。”

前年,孙青和很多前同事回张家口,“一下子又回到了过去,感觉又有点回来了。”于是,对于军校往事的闸门,再次打开。

你只是一个兵而已

在军校时,孙青是一班长,举旗人。“最初是因为个子高,后来领导认为我老实、朴实,在同学中威望高。”

事实上,这是个份量很重的职位。孙青还记得当时领导和她的谈话:“一班是带头班,一班长是带头人。综合了各种情况,很慎重地选你为举旗子的带头人。你身上的担子很重。”

这给了孙青一定的压力。“我们上中学时接受的是民主教育,老师们很多都有海外关系,刚来军校时会对一些事有看法,认为很多事很形式主义,但后来明白要表现好,要能干,不能落后。”

军校的生活极其规律。每天清晨六点起床,全体沿闽江跑操,来回两千米。在孙青的记忆里,闽江晨跑“是一种美好的感觉”。中午有午休,晚九点半熄灯。“把身体养得特别好”。

孙青和她的同学们种过树,喂过猪,养过鱼,开过山,种过地,“很丰富”。有一年的植树节,一卡车女生被拉到远离学校的一座山上种树,突然下起了大雨。“那你还得接着种,要把任务完成。”

三月的福州还是很冷的。“回来后个个瑟瑟发抖,赶紧弄热水泡脚。”

“食堂会用很多煤,都是我们去弄。铲、装、卸,所有工作全我们做。回去洗脸时,鼻子里全是煤灰,还不允许戴口罩。”

“在学校里,没有人会把你当成一个女孩子。你只是一个兵而已。”陆苒说。

“床铺下面的床板,要拿水洗,里面的缝儿,要拿铁丝把里面的毛毛抠出来。领导戴着白手套,净到犄角旮旯你想不到的地方去摸。把抽屉拔出来摸里边,摸出有灰了,都是不行的。”

孙青记得,有一次,领导来检查,转了一圈,什么问题都挑不出来,就指着窗外一处斜着的山坡慢条斯理地问道,如果下雨,这个山会不会塌方啊?“我们领导马上说,我们解决,我们解决。带着我们拿着镐,上山就把这个小山头给劈了。”

那两年,对孙青来说,活真没少干。“一说干活,‘一班去,所以我们班干杂务干得可多了。有时都快崩溃了。”

但是,还有让孙青更佩服的人。她是二班长小萍。“她的境界比我强太多了。掏厕所,没手套,人家就直接上手。不佩服不行。”

尽管一直很自律,但孙青和刘涛也没少犯事挨批。有一次,孙青和陆苒中午跑到学校后面的山上去攀岩,上课迟到了两分钟,结果遭致全校开大会批评。

孙青还记得辅导员对这次迟到事件的评价:“前无古人,后无来者。我们军校建校以来,就没有人迟到过。”

更让孙青和陆苒记忆深刻的一件事是,福州冬天湿冷,棉袄和被子什么时候都潮乎乎的,被子甚至都长霉点了。学校就让大家把床并拢,挤在一个被窝里睡。

“还没有并的时候,我那张床就睡了四个人。很挤,个个就愿意那么贴着,高兴。”孙青说。

“正因为有这些东西,大家的感情才会这么好。”陆苒说。endprint

她们都是家人

孙青现在改了行,陆苒也成了全职太太。事实上,她们队48个人中,除了两三个同学留在部队外,其余全部转行。

在陆苒的留言簿上,那个弹着吉他、写了一首《别离》诗的女生,曾经当过挂职县长。其余的同学有在法院的、海关的、卫生局的。在美国的那个同学是学化学的研究生,生了两个孩子后,做了全职太太。

从第一次上医院实习,孙青就意识到自己不适合这行。“当时认识一个东北病人,很谈得来。他是一个武警教官,也就三十岁。医生说他只能活七八年,特别难受。”

此后,这样的事情越来越多。“我喜欢和病人交流。但是你刚跟她亲近,她就没了。所以这个职业真的需要到一个境界才能做。”

曾经,有病人握着孙青的手离去。孙青再也受不了了。现在,她在一家英语培训机构当老师。

今年8月,同学们将会在无锡大聚一次。明年1月,在美国的同学回来后,全班还会再聚一次。

“我们这拨同学没有什么隔阂,特别亲。在学校时,觉得每个人都有自己的个性,出了军校之后,觉得这拨人怎么这么像。”

现在,孙青习惯一直把微信开着,晚上睡觉时也那么开着、放着。“好多同学都有这种感觉,微信在那儿播放着,就好像一家人在聊天,然后你在一边睡着,心里边特别踏实。”

有一段时间,孙青感觉很孤单,因为她发现,和她的家人、朋友一样,很多同学对于一些往事都不再记得。

有一次同学聚会,孙青提起在军校时,学校曾经搞过青春演讲活动,优秀作品被汇集成册,人手一份。她说完后,发现个个都没有反应。

“陆苒首当其冲,瞪大了眼睛问:有过这事吗?没有这事呀。然后所有的人都问:有吗?”孙青把那本册子拿了出来。“陆苒惊呼,‘哎呀,我还在这上面呢。然后法院的那个同学也凑过来,‘有这事吗?唉呀,我也在这上面呢,个个笑作一团。”

“当你和别人共同经历的事情,别人记不起来,就感觉说的是别人的事情一样时,特别难过。”孙青说。

孙青把这一感慨告诉了一个朋友。那个朋友安慰孙青:“还是你这样好,就像是电脑一样,电脑里各种文件夹一打开,里面有东西。我们呢,电脑里各种文件夹都在,就是打不开。这个更难过。”

孙青觉得这个比喻很恰当。她还将继续珍藏一切她认为需要珍藏的、值得珍藏的东西,比如友情,比如中学时的课本、家人的笔记本。

“生活中还是应该留有一些印迹。”她说。

(应采访对象要求,文中人物皆为化名)endprint