乌尔斯·菲舍尔:偏离圆心的搅局者

王文静

菲舍尔1973年生于瑞士苏黎世,16岁进入苏黎世设计学院学习摄影,课余时间兼职在夜店做保镖,他的散漫和慵懒曾让做医生的父母忧心忡忡。1993年,菲舍尔移居阿姆斯特丹,通过当时巴伐利亚的女友进入电影圈做场景设计,同时得到资助在一个荷兰艺术家开办的学校里就读。“我花光了所有的钱。有人告诉我有个地方可以念书,而且他们会付我钱,所以我去了大概三个月。”他天生不喜欢学校,电影场景设计的收入不错,他也开始若有若无地展示作品,但从未打算走艺术家的道路,即便面对第一次个展邀请时,他也犹豫再三:“我那时对在一个画廊里做展览表示怀疑。”

90年代基彭贝尔格(Martin Kippenberger), 阿尔伯特·厄伦(Albert Oehlen), 弗朗茨·魏斯特(Franz West)等艺术家对新表现主义和后波普的突破影响着菲舍尔的早期创作。90年代中期,他创作了大量的绘画、拼贴、雕塑和大型装置:钉在一起的苹果和梨,50块河里的石头,陶砖制成的低建筑模型。1996年菲舍尔的第一次个展展出了这个模型。“他的作品很奇怪,”当时的画廊总监伊娃·普莱森胡博(Eva Presenhuber)说,“在那个时代,大部分艺术都是概念或挪用的,而菲舍尔手工制作的雕塑看起来是我认识的什么,但又是以我并不明确的某种方式。” 1998年,伊娃成为一家更大的画廊的合伙人,菲舍尔则是她代理的艺术家之一。

材料的新意义

菲舍尔从未受过艺术的专业训练,对于材质的选择和实验无需克服传统框架的束缚,他似乎有某种转变材料的魔力,自然地把身边日常的蔬菜、水果、家具、塑料泡沫统统融入作品中。扯平所有材质的高低贵贱:建在水果上逐渐坍塌的砖墙、玻璃和镜子迷宫、被钉子钉住的奶酪,从天花板落下丙烯做成的彩色雨滴……

他尊重材料最初的样子,特别钟爱作品完成后延续性的腐蚀分解。两半不同的水果用螺丝钉在一起,相互混合腐烂;著名的“面包屋”(Untitled, bread house)由面包、木头和泡沫组成实物大小的尖顶小屋,地板上铺以东方地毯,踩在上面会发出面包屑的嘎吱声,屋内放入四只长尾鹦鹉,随着鸟儿的啄食和面包的变质,屋子的结构会暴露出来,并散发出陈腐的气味;《如果电话响了该怎么办?》(What if the phone rings?,2003)中三个手工着色的裸女蜡像,保持着坐、仰卧、俯卧的传统姿势,每个蜡像都被植入灯芯,并在展览的最初点燃,她们逐渐融化瓦解,直到展览结束。菲舍尔之后曾在不同的展览中制作过类似的蜡像,收藏家皮特·布兰特(Peter Brant)、艺术家鲁道夫·斯汀格尔(Rudolf Stingel)以及在2011威尼斯双年展的中等比复制的《抢掠萨宾妇女》(The Rape of the Sabine Women),作品在当时引起了不小的震动。菲舍尔以材质自身的变化消除了雕塑在时间和空间上的静态凝滞,具象的作品在观者眼前逐渐消失,还原为材质本身或者另一堆混合物。

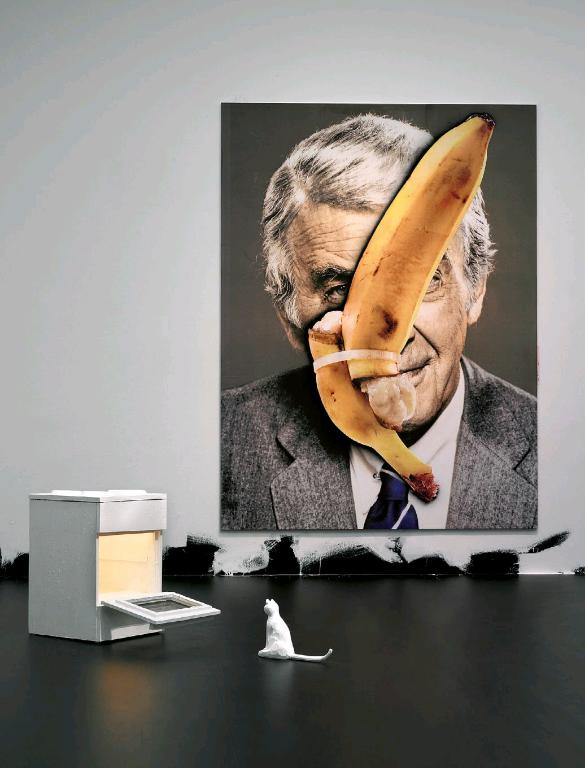

反之,他在图像和拼贴中抽离事物的空间感。把水果的照片按压在好莱坞明星的旧照上放大;在不锈钢镜面的立方体表面附着着事物六个面的丝网印刷,52个大小的镜像盒子承载着帝国大厦、英式电话亭、牛排、香蕉等事物的立体侧面,在纽约新美术馆的展览中迷宫似的布满整个展厅。“我并不想要物体本身,我只想要图像。”他没有按照某种逻辑进行选择。“这无关文化,它们就是我选择的物品。我喜欢它们不是那么有趣的东西,或者它们很有趣。这取决于你的注意力水平。而且我不在乎它的大小。我感兴趣的是事物之间的碰撞,以及它们如何与彼此相连。”

菲舍尔并不是一个以概念为先的艺术家,就如他早期的作品往往是手制的一样,他以过程艺术(process art)的方式,在使用和塑形中寻找材料固有的语言和能量,并利用重组分解等方式赋予它们——或者是它们相互间的张力所赋予的——新的意义。菲舍尔的创作过程是不可预知的,不同事物带来的意外惊喜也许也是他为什么一直在材质选择上如此大胆的原因,而这种不确定的运动性并没有在作品完成后结束,材料本身往往还在按照自己新的形式在新的环境中与观者互动,无休止地变化。2004年,菲舍尔在苏黎世美术馆举办的大型展览引起了众多藏家和美术馆的关注,并让他成功地进入国际视野,他于2006年从柏林移居纽约。

空间的自由

菲舍尔的自由不止在材料的运用上,还包括他对作品尺寸的无所限制以及对空间的整体处理。他的展览中经常出现对展览空间的巨大改变,很多关于他的文章开篇直接撂下“菲舍尔需要空间”的评论。

坐在巨型台灯下的铜质泰迪熊;11米高的“影像树”(Jet Set Lady,2005);2003年他在Gavin Browns Enterprise画廊的墙上锯出一个大洞,把切下的部分立在另一面墙上;2006年,他的加入搅乱了惠特妮双年展,展厅中的两面墙作为通道被挖开;2007年,在房东毫不知情的情况下,他又在Gavin Browns Enterprise画廊的地板上挖了一个30英尺宽,8英尺深的大坑,并邀请观者爬到坑里,被评论人杰瑞·萨特茨(Jerry Saltz)称为当时“纽约画廊里最辉煌的事件之一。”纽约新美术馆曾在32年的历史上首次把三层的展览空间全部交付给同一个艺术家。“乌尔斯会自然而然地想得很大,”时任策展人的马西米利亚诺说, “我常把他的作品比作庞大固埃(《巨人传》中的人物)。”2012年,皮诺第一次把格拉西宫交给一个在世艺术家做个展,并允许他拆掉了宫殿的一面内壁。

菲舍尔的切割挑战了固有空间的角度、位置、范围和透视,“每个空间都有自己的问题。”他对空间的改变也只能发生在当时当地,“我只想让它在某种不对抗建筑本身的方式上,”一种在空间本身和惯性体验思维上的裂隙。这种对静态空间的变形也可以追溯到他对于工作室的反思,他曾在巴黎东京宫、格拉西宫等比复制了自己的工作室,就如他粗糙的雕塑或者会腐蚀的材料一般,空间也作为现成物的原料,他厌恶它的一成不变,无论形式还是内容,“工作室反对任何完成的、与世隔绝的雕塑。”如新概念艺术教父约翰·巴尔代萨里(John Baldessari) 提出的“后工作室实践”(post-studio practice),艺术家在哪里工作室就在哪里,空间不只是脱离内容的白盒子(而且往往它们并不是单纯的白盒子),它在展示作品的同时也生产概念,工作室是始终在进行状态中充满各种可能性的动态空间。

旁观者的艺术之路

菲舍尔一路走来也备受争议,人们很容易在他的作品中找到先例,西格玛尔·波尔克(Sigmar Polke)的土豆屋 (Kartoffelhaus (Potato House), 1967), 高登·玛塔-克拉克(Gordon Matta-Clark)裁切的房屋,克里斯·伯顿(Chris Burden)在美术馆挖的大坑,布鲁斯·瑙曼生(Bruce Nauman)用蜡塑造的身体部位,更不用提迪特尔·罗斯(Dieter Roth)在作品中对食材的运用,以及基彭贝尔格对各个流派主义的融合。他毫好不掩饰对这些前辈的跟随,连车的后杠上都贴着“我爱基彭贝尔格。”

他的作品中有太多人的痕迹,却没有行走在任何一条道路上。他是一个让评论家和史学家头疼的人物,涵盖过广,难以被定论归类,无论是创作思路还是他在艺术史中的位置都脉络不明,他像一个外来者,创造着自己的艺术语言。如果真要寻找线索,也许他和基彭贝尔格的思路还有些类似:当所有的艺术流派都走到尽头,推翻前人的惯性思维不再有成规可以进一步打破,基彭贝尔格把既有的概念和艺术形式当作烹饪的素材一样重新分解整合。菲舍尔也像做菜一样对待自己的创作,他称自己是一个布丁厨子,体型壮硕,热爱美食,在布鲁克林Red Hook的工作室里厨房占有很大的位置,他常被评论家形容为艺术的贪食者:如媚俗主义吃下“预先消化的东西”,只需要一点点佐料就可以变化成新的作品。菲舍尔不求创造出任何新的主义,而在用自己的经验和作品探究着历次新的运动形成的——或者放大到人类普遍的学习输出的——过程:我们都是从模仿开始,在原有“模型”的基础上再次输出,无论内部消化的结果是反对还是延续。相比于艺术系统中的智者和天才们,菲舍尔更像一个局外人旁观着整个系统,在他眼里,所有概念和材质全无等级之分,艺术实践也并非只能走在不断超越的精英主义的路上。

你可以抨击他的复制抄袭,也能说他运作得讨巧,只是菲舍尔的自由大胆,或者门外汉的身份,让他从没有在任何一个“尖子生”的身份里沦陷,或者玩儿着玩儿着就不由自主地被某种流派捆缚,这往往是一个谙熟规则的艺术家不备有的特质。而且他对材质的转化异于常人,“抄袭”得也别有趣味,或者不如说那些“类似”是他故意留下的线索,让人最终理解他意欲建构或者探寻的是整个艺术文化生成的生态系统。

这个思路在洛杉矶当代美术馆展览的《Y E S(2011–ongoing)》中从艺术家的个人创作发展到普通人的行为。308吨粘土被1500多名工人和志愿者捏制成各种静物、景观、建筑和艺术形态,菲舍尔只提供要塑形的清单,然后让每个人自由发挥。这些在展厅中拥挤的雕塑群落充满了廉价材质的粗糙和非专业者对原始模型手工复制的偏离。菲舍尔通过庞大的布展过程,让每个参与其中以及观看的人体会到从“模型”的输入到个体输出的差异,一个既定的概念怎样通过个人的消化变为另一种独一无二的形式,这些再生的概念和概念之间又产生出新的碰撞。按照菲舍尔对于变化材质的惯有偏爱,粘土在展览过程中风干,各种形式也逐渐崩塌。由历代艺术家绞尽脑汁搭起的高塔在菲舍尔最原始的侧击里被夷为平地,也让所有人都松了口气,不论是评论家还是普通观者。

结语

2010年菲舍尔在拍卖市场的价格直线走高。隔年,他的“泰迪熊”以7倍的价格落槌,成为40岁以下身价最高的艺术家,领跑当代雕塑市场。2013年,《Mr. Toobad》在苏富比创下他个人画作的最高纪录。这个曾经厌恶功课的毛头小子、夜店的保安、一心想在电影界赚钱的布景师,已经被冠以“新杰夫·昆斯”的名号,不变的是他笑起来微微上扬的右嘴角,布满全身的刺青,以及经常在最后一刻改变主意让策展人抓狂的本事。他的艺术似乎来自某种神秘的地方,粗略地生长在追求精致完美的世界里。他和他的作品始终在过程中,从过程中介入材质、让材质的变化带入观者,再以所有作品的联系揭示着人类最近本的认知方式——这个最庞大的感知世界的循环状态。他的运动不走正轨、偏离圆心,而中心却向他追去。