美国政府间关系的历史演变与“财政联邦制”问题的探讨

□ 汪 菁

美国政府间关系的历史演变与“财政联邦制”问题的探讨

□ 汪 菁

政府间关系是政治学和公共行政的重要课题,因为它能帮助我们理解众多跨越政府层级和部门的政策问题的背景和机理。政府间关系在美国联邦分权体制下,是指各政府层级和部门之间的各种内容和形式的关系和互动。政府间关系随着联邦制权力结构的演变而发展变化,但始终以财政关系为核心。本文讨论政府间关系的历史演变和当前政府间关系的发展状况,重点分析当前“财政联邦制”下财政拨款和强制执行等焦点问题,最后讨论问题的成因以及未来的改革方向。

美国 政府间关系 财政联邦制

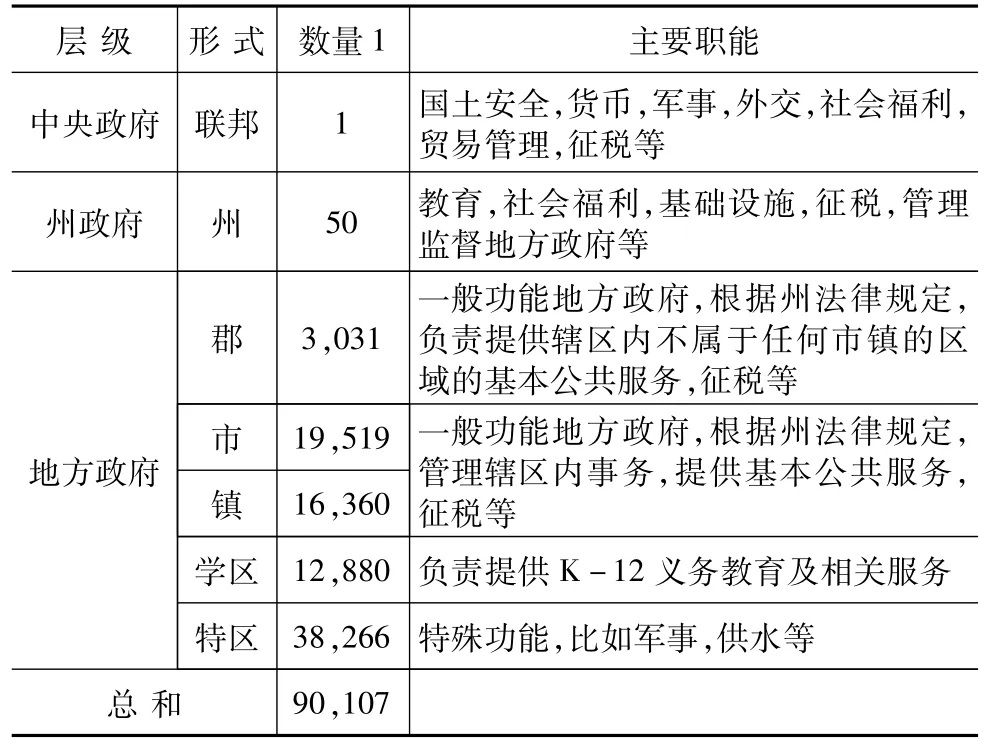

政府间关系(Intergovernmental Relations,简称IGR)一直以来是美国公共管理的一个重要话题。被誉为“政府间关系之祖”的William Anderson最早关注了在美国联邦体制下的政府间关系的问题,并且对其进行了定义。在Anderson的定义下,政府间关系泛指在美国联邦体制下,政府各类部门和各个层级之间的多种活动和互动关系。[1]其后又有诸多学者对这一话题领域进行了界定,各种定义和界定大致都包含了三大要素:联邦体制,各政府层级和部门之间,以及关系和互动。在美国联邦体制下,并存着三个层级的政府,中央政府(联邦)、州政府和地方政府(郡,市,镇,学区和特区等)(见表1)。其中,有直接互动的政府层级包括联邦-州,州-地方,联邦-地方,以及地方和地方之间。[2]政府间关系正是包含了这些政府层级之间的,各类部门和公务人员之间的大到政策制定和执行,小到日常沟通等的多种形式的关系和互动。

表1 美国的政府层级与主要职能

在现代行政管理中,政策从提议到制定,再到执行,不再是一个单一政府层级的职能,而往往是一个跨越层级和部门的合作和互动的过程。政府间关系体系是政府及公务人员的政策和公共管理行为的大背景。一个有效的政府间关系体系,是大多数政策得以顺利制定和执行的重要保障。在美国的传统联邦体系下,各级政府之间有着基于宪法的明确的权力分工,政府之间的互动并不是政策和行政管理的主要实现形式。但是随着实践的发展,从20世纪60至70年代对政府间关系的定义和认识,到今天更多地落在了政府间关系的演变,及最新的发展和挑战等问题上。

一、美国政府间关系的历史演变

美国的政府间关系和联邦制有着不可分割的历史渊源和现实联系。众所周知,联邦制是美国现行的基本政治制度。根据美国宪法,美国是一个由50个相对独立的州所组成的“松散的邦联”(Loose Confederation)。联邦制的基本原则包括国家主权属于联邦,联邦的地位高于各州,联邦与州实行分权等。[3]联邦制是了解美国政府间关系的最重要制度背景。在美国两百多年的历史中,随着社会政治和经济的发展,联邦政府与州政府的权力分配关系也经过了多次调整和变迁。联邦体制的这种调整和变迁,使得美国的政府间关系在各个时期呈现出各自的形态。

“二元联邦主义”(Dual Federalism)是根据美国宪法所建立的政府间关系的原始形态。这一形态的最大特征是分权。分权主要是指联邦和州各自在宪法规定的权限范围内行使权力,彼此独立,互不干涉的政治模式。其中,州政府对本州相关事物享有广泛的权力,而联邦政府的权力则局限于国防、外交和印制货币等方面。这样的模式从美国立宪一直延续到了20世纪30年代的经济大萧条之前。在这一百多年间,由于联邦和州政府之间有限的交集,政府间关系并没有成为一个被广为关注的话题和研究领域。

随着联邦政府权力上升,州政府、地方政府权力的弱化,特别是20世纪30年代初经济大萧条的重创,各州和地方政府无力解决诸多社会经济问题,于是联邦政府承担起了原本属于各州的责任,开始全面干预社会经济。联邦制的第二阶段“合作联邦主义”(Cooperative Federalism)也随之诞生。称其为合作联邦主义,是因为这一时期联邦政府与州和地方政府之间的关系发展为一种合作关系,特别是在诸多联邦财政补助计划中的合作。以富兰克林·罗斯福政府的“新政”(“The New Deal”)为起点,联邦政府通过大规模的拨款项目,帮助州和地方政府复兴经济,改善社会状况。联邦对州和地方的拨款项目主要包括公共基础设施,公共住房,交通和工农业发展。然而,这些政策打破了联邦和州政府之间原有的权力平衡关系,联邦政府将许多本属于州和地方政府的决策权转移到自己手中,并在很大程度上使州政府成为其执行机关。

集中联邦主义(Centralized Federalism或者Creative Federalism)是合作联邦制下中央政府进一步扩权的下一个发展阶段。联邦政府以不断扩大的财政拨款为手段,使美国的联邦体制日益集权化。1960年代,约翰逊政府的“伟大社会”(Great Society)和“对贫困的战争”(War on Poverty)进一步将联邦参与扩大到对州,特别是对地方政府的社会福利领域,包括通过扶助贫困,发放食品券(Food Stamps),医疗照顾(Medicare)和医疗补助(Medicaid)等等。这些大型项目的初衷大多是为了缩小全国各地的社会经济和公共服务的差距,但是其客观上却使得州政府的职权被缩减,而联邦政府在地方事务中的权力进一步扩大。

联邦政府权力日益集中的趋势自1970年代以来得以逐步扭转。这一发展阶段,被称为“新联邦主义”(New Federalism)与“新新联邦主义”(New New Federalism)。“新联邦主义”力图恢复联邦与州之间权力关系的平衡,使州和地方政府重新获得必要的权力。20世纪70年代尼克松政府提出“还权于州、还政于民”的口号,通过改变联邦资助方式,将权力、经费和责任重新转移到各州手中。其中最为著名的政策是收入分享计划(General Revenue Sharing),该计划将联邦政府年收入中的一部分拨与州和地方政府,由其自由支配。同时在全国建立10个区域管理中心,将原本集中在华盛顿的项目管理权力,下放到各个区域。

之后的里根政府和老布什政府基于共和党人所遵循的小政府理念,认为“伟大社会”时期遗留下来的诸多联邦社会项目是昂贵而且不必要的,联邦政府应当退出这些政策领域。他们所倡导的“新新联邦主义”主张缩小联邦政府权力,扩大州政府的权限。1990年代的克林顿政府推行从联邦到地方的政府重组和绩效管理。政府间关系的繁文缛节也被较大程度地简化。克林顿政府重新重视了联邦政府在地方内政事务中扮演的角色。然而,不同于以往的大规模的联邦拨款,这一时期的联邦政府更倾向于利用市场手段来支持公共服务项目,例如和私人部门合作,拨款的竞争机制等等。2001年之后,小布什政府继续坚持“新联邦主义”和“新新联邦主义”政策,强调实行社会福利私有化,减少政府在养老退休金上的负担,赋予地方政府更多办教育的权力;在环保问题上提出了主要依靠州政府和地方社区的力量等政策主张。

自2009年奥巴马政府执政以来,经济危机给政府的权力和政策体系带来了巨大冲击。奥巴马政府推崇自由派的大政府主张,运用大量的联邦财政投入,支持环保产业,投资基础设施,以期振兴经济,促进就业。被称为“奥巴马健保”的自上而下的健康保险改革,是联邦政府干预州、地方以及私人部门行为的又一重要举措。联邦政府这一系列举措,被认为是步入了联邦制的一个新发展阶段:“进步联邦制”(Progressive Federalism)。众多经济刺激项目依赖于联邦政府的支出和上下政府之间的合作。然而,联邦政府的巨额负债和联邦政府对州和地方的诸多管控而带来的低效率是当前奥巴马政府所面临的一个焦点问题。

表2 美国联邦制各个发展时期政府间关系特征

美国联邦制权力架构的历史演变,带来了政府间关系,特别是联邦政府与州政府之间、政治和行政关系的不断调整。这些演变和调整可归因于社会经济状况和公共服务需求的变化,以及党派政治等等。在经济衰落和危机时期,社会公众对政府在社会福利、创造就业等方面政策的需求增大,往往需要联邦政府扩大权力,给予州和地方足够的财政和政策支持。同时,在美国的两党制下,不同党派所主导的联邦政府对政府间关系的定义和执行也有着不同的倾向。其中民主党更倾向于扩张联邦政府的角色,特别是在社会福利、公共设施和环境保护等领域;而共和党则倾向于联邦和州政府分权、权力下放、引入市场竞争手段来提供公共服务。

二、“财政联邦制”的现状与问题

基于上述的诸多原因,美国政府间关系始终是处于动态发展当中的。著名的政府间关系专家Laurence O’Toole认为,无论联邦体制怎样地演变和调整,政府间关系始终具备三大特性:互相依存(interdependency),复杂性(complexity)和协商或者说讨价还价(Bargaining)。[4]政府间关系的这些特征,集中体现在了两个当前的焦点问题上,一是财政拨款(Grants),而是强制执行(Mandates)。

理论上说,政府间关系的基本逻辑是,诸多复杂的政策问题需要通过不同层级的政府合作来解决。特别是一些跨越行政区域的问题,比如环保、教育和交通,相邻或相近的区域内的政策问题和政策效果有着相互影响的扩散效应。对于较小行政区政府,未必会有直观的投入和产出评价。或者如公共安全,人权保障等等问题,州和地方政府并没有强烈的政策投入的动力。普遍认为这样的政策问题,需要中央政府来主导和推动,通过财政拨款、立法强制执行等手段,促使州和地方政府贯彻和执行相应的政策和措施。

我们讨论政府间关系中的财政拨款和强制执行问题,首先需要提到“财政联邦制”(Fiscal Federalism)这一概念。“财政联邦制”是美国政府间关系的一个别称。之所以将政府间关系称为“财政联邦制”是因为财政问题是政府间关系所涉及的几乎所有复杂政策和行政问题的核心。[5]在美国的联邦体制下,政府间关系无论涉及到法律、行政、政治或者经济等方面,归根到底是一系列的资源特别是财政资源分配的问题。例如,各级政府应该为了谁的利益或者达到什么政策目标而支出多少财政开支?上级政府如何通过财政手段来平衡和调节各地区的经济发展、社会福利和公共服务?简单地说,“财政联邦制”主要是关于财政收入和支出在不同层级和类型的政府部门之间的分配。[6]例如联邦个人所得税是联邦政府的重要收入来源,其税收收入远高于州与地方政府的各类税收总收入。然而,州和地方政府却承担着巨额的公共服务支出。这种收入和支出的不平衡使得政府间转移支付成为必然。财政收入和支出在不同政府层级之间的分配,以及对这种分配的调节,事关政府之间的依存、政府的支出结构、以及提供的公共服务的质和量。因此,这也是很多政府间矛盾与冲突的来源。

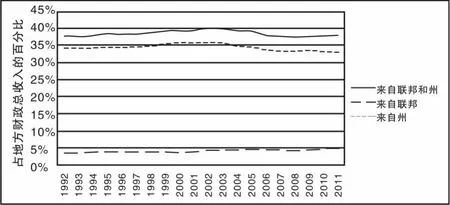

“财政联邦制”下最典型的两个问题是上级政府拨款(Grants)和强制执行(mandates)。上级政府拨款包括联邦向州,州向地方,以及联邦向地方三种形式。下级政府依靠上级拨款所得的收入,在公共财政中又被称为政府间转移支付(Intergovernmental Transfers)或者政府间援助(Intergovernmental aids)。当前的趋势是,政府间转移支付在各个州和地方政府的年度总收入中占了越来越大的比例(见图1)。也就是说,各个州和地方政府日趋依赖于来自上级政府的拨款以维持财政收支平衡。

图1 联邦政府对州和地方政府转移支付的变化趋势(1992-2011年)

图2 地方政府接受联邦和州政府的转移支付的变化趋势(1992-2011年,全国平均)

首先根据拨款用途的宽窄,可以被分为大类拨款(block grants)和小类拨款(categorical grants)。大类拨款的用途通常是较为宽泛的某类政策领域,而不是用于解决某个具体的问题。比如说,公共卫生是联邦大类拨款之一,但是这一大类拨款的用途并不具体到提供流感疫苗,防止肥胖症等方面。这也就是说,大类拨款给了接收方政府较大的自由裁量权(discretion),款项可被用于所规定的政策大类之内诸多合法的用途。接收方政府根据对自身所面临问题的认识界定和设计政策举措,灵活地将拨款用于这些政策举措的执行。在这样的行政程序下,上级政府对下级的具体政策制定和执行形成了较小的干预。小类拨款对于用途有着明晰和狭窄的定义。通常这样的拨款被用于具体某一项政策或者公共项目。比如奥巴马政府2009年经济复苏计划中的城际高速铁路拨款,只针对于联邦城际高速铁路投资计划内的相关州政府发放款项。和拨款相伴而来的是对于匹配的资金、款项使用流程、责任分工等等的详细要求。为了保证这些详细要求的具体落实,联邦政府通常会有专门部门甚至下派人员进行监督,其目的在于保证该政策或者公共项目对民众负责,特别是在财务方面。小类拨款有着很强的针对性,能有效地解决区域性的一些具体问题。然而随之而来的,上下级政府之间繁复的行政流程也一直以来为人所诟病。

另外根据接收方政府使用拨款的灵活度,政府拨款还可以分为公式化拨款(formula grants)和项目拨款(project grants)。公式化拨款通常是非竞争性的。这类拨款所支持的项目,通常是一些长期的,服务于一定社会群体(例如伤残人士、低收入家庭的儿童等)的服务项目。拨款的数额基于一定的先决条件和标准,比如州或者地方管辖区内的人口和社会经济指标、过去财政年的某一政策或者项目的绩效等等。对于这类拨款,无论是拨款的申请,还是款项的具体使用,接收方政府都拥有较大的灵活性。与之相对的项目拨款,则对拨款对象、资金用途和时限等有着较多的限制。项目拨款用于支持在一定时期内某地的一个或者多个具体公共项目,或者公共服务。拨款的流向通常是基于下级政府的竞争。首先,符合条件的下级政府或者部门向上级政府提出申请。然后,上级政府根据一定的标准决定是否拨款。前面提到的城际高速铁路拨款就是一个典型的项目拨款,仅有一定数量的州的高铁计划得到了联邦拨款的支持。

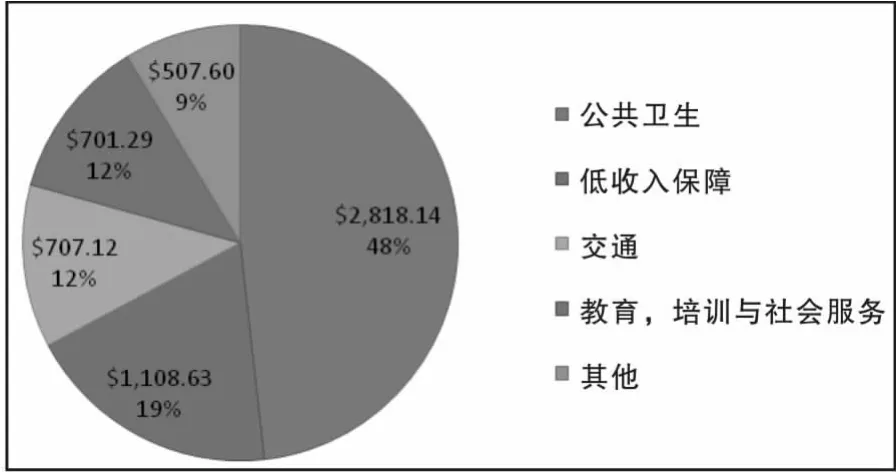

图3 联邦政府对州和地方政府拨款类目和金额(2011-2012财政年,单位:亿美元)

如前面所述,政府转移支付或者说拨款,是联邦政府驱使下级政府贯彻执行其政策和项目的惯用手段。无论是通过大类拨款给予下级政府较大灵活性,或是小类拨款,项目拨款对下级政府进行较多的管控,联邦政府的拨款已经成为联邦政府最大支出方向。特别是在公共卫生、低收入保障、交通、教育培训与社会服务等方面,联邦政府的拨款逐年递增。当前的趋势是,联邦的拨款越来越着重于个人福利方面,而州和地方政府则需要更多地承担起社区发展和基础建设。在过去的30年,联邦政府的大小拨款项目已达到800余项,而这些拨款大都内容和要求繁复,缺乏清晰的定义和界定。[3]然而在近几年,由于联邦预算缩减、政策需求增大等原因,联邦政府越来越多地运用法律所规定的强制执行来驱动下级政府。这给本已饱受财政危机困扰的州和地方政府带来了更高的行政成本和低效率等问题。

何谓强制执行(Mandates)?强制执行是财政联邦制下的另一个焦点问题。它是指上级政府凭借其立法权威,要求下级政府执行某一政策或项目,或者承担该政策项目的成本。[3]强制执行,简单地说,是一种直接指令(Direct Order),因为它通常表现为联邦对州或地方政府、州对地方政府的有法律保障的直接行政命令。强制执行的政策内容非常广泛,可以是联邦政府要求各州治理污染,达到空气质量指标;也可以是州政府要求地方政府执行并分担某项社会福利项目的成本。强制执行可以分为有拨款的、没有拨款的两类。在联邦和州政府之间,强制执行的最初形态一般是和拨款相结合的。执行联邦所要求的政策和项目,或者达到其所设定的政策标准,往往是能否得到联邦拨款的前提条件。例如,联邦政府规定各州得到高速公路拨款的条件是严格执行21岁最低饮酒年龄限制;各州得到全额教育拨款的前提是,所有学区的所有学生必须参加标准化考试(“No Child Left Behind”)。然而上级政府面对有限的财政预算和与日俱增的急需解决的社会经济问题,越来越多地依靠无拨款的强制执行来实现其目标。特别是在州政府和地方之间,州政府利用自身对于地方政府的直接权威,在没有相应拨款的情况下,要求地方政府执行广泛的政策和项目。

据报道,在康涅狄格州(Connecticut),由州政府施加于地方政府的无拨款或者只有部分拨款的强制执行就多达1200余项。[7]如前面所提到的,协商或者说讨价还价是美国政府间关系的特征之一。表现在强制执行这一焦点问题上,下级政府往往需要在上级拨款和放弃部分自身权利之间做出选择。联邦和州之间、州和地方之间,难以计数的拨款和强制执行项目带来了持续而繁复的上下级政府之间的角力,以及和同级政府之间的竞争。强制执行的滥用,使下级政府不堪重负,因此也受到越来越多的批评和抵制。学术界将这一趋势称为“强制联邦主义”(Coercive Federalism)。在众多州与地方政府结成的联盟的院外活动,以及在民意支持下,联邦政府于1995年出台了“无拨款强制执行的改革法案”(Unfunded Mandates Reform Act of 1995)。该法案的主要内容是要求国会在强制执行的立法过程中,加入对下级政府造成的成本的估算。国会预算办公室(Congressional Budget Office)负责估算强制执行对下级政府,以及相关私人组织、非政府组织带来的成本和其他负担。对于不符合成本标准的提案,要求国会重审,或者由联邦政府承担部分成本,或者向接收方政府提供筹资建议。然而,该法案并没有彻底解决滥用强制执行的问题。这很大程度上是因为很多政策议题,比如健保、教育等,都被排除在了法案适用范围之外了。近年来,受经济危机的影响,从联邦到地方的预算缩减,也使得无拨款的强制执行被过度使用。而下级政府,除了继续旷日持久的讨价还价,不得不采用增加税费等手段,将政策执行的成本转移到普通民众。

三、美国政府间关系的未来

进入新世纪,人口组成、科技发展和社会变化给美国的政府间关系体系带来了前所未有的冲击。首先人口的老龄化使得健保、养老保险等跨政府层级的公共项目的财政负担加重。同时,2008年以来的经济危机使得各级政府的财政收入急剧下降。随着社会结构的变化,就业、移民、社会保障、基础设施建设等等都成为了焦点政策问题。而这些问题的解决,都不能仅仅依靠联邦、州或者地方政府单一层级,而需要通过多层级的政府间的协作来实现。

在美国,多层级分权治理的政府间关系模式是几百年的政治和实践所趋。一个分工合理、运行良好的多层级治理体系,一方面其集中决策和管理有利于树立政策目标的大局观和产生政策执行的规模效应;另一方面多层级政府之间的分工合作,也可以各施所长,有效地解决跨越行政区划的区域性问题。[8]然而,多层级分权治理如果运用不当,或者被滥用,则可能带来行政体系臃肿、低效率和低效能的结果。

展望未来,美国的政府间关系体系的改革需要着力于以下几个方面:

一是需要将多层级治理与多元治理相结合。当今政策的决策和执行,已经是一个多元参与和合作的过程,不仅仅是依靠各层级政府和职能部门,更是需要各类私人部门、社会团体、广大民众的参与。而传统的政府间关系运行体系显然没有广泛地包含私人部门、第三部门和民众的有效参与。

二是要改革财政联邦制体系,这是政府间关系改革的核心。这其中包括改进财政转移支付制度,并且加强对强制执行的监督。比如,针对目前繁复的拨款体系,应该合并内容相近的拨款类目。联邦政府应当合并对州政府的和对地方政府的拨款。州政府对于其所辖的地方政府相关事务,有着天然的优势。联邦政府增加对州政府的拨款,减少对地方的拨款,可以给予州政府更大的灵活度来调节地方的需求。

三是要发展政府间关系理论的研究。在美国对政府间关系的研究,在1960到1970年代达到高峰以后,目前已经进入了瓶颈期。传统的政治学研究政治权力在政府层级的合理分配,而行政管理学则关注跨越政府辖区的政策执行的优化、如何合作管理和建立有效的关系网络。正如学者McGuire(2013)等所言,如果能把两者有效地结合起来,政策决策过程中协商、博弈和具体执行中的合作战略手段,应该成为理解政府间关系的两个不可或缺的方面。[9]理论的进步将会推进政府间关系改革实践的发展。

[1]Aderson,W.(1960).Intergovernmental relations in review[M].Minneapolis:University of Minnesota Press.

[2]Wright,D.S.(1974).Intergovernmental relations:An analytical overview[J].The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science,416(1):1-16.

[3]Shafritz,J.M.,Russell,E.W.,&Borick,C.P.(2013). Introducing public administration(8th Ed.)[M].Pearson.

[4]O'Toole,L.J.&Christensen,R.K.(2012).American intergovernmental relations:foundations,perspectives,and issues(5th Ed)[M].CQ Press.

[5]Wright,D.S.(1988).Understanding Intergovernmental Relations(3rd Ed.)[M].Pacific Grove,CA:Brooks/Cole.

[6]Oates,W.E.(2008).On the Evolution of Fiscal Federalism:Theory and Institutions[J].National Tax Journal,61:313-334.

[7]DeSanctis,C.(2012).Unfundedmandates place undue burdens[N].http://www.ctpost.com/opinion/article/Unfunded-mandates-place-undue-burdens-3953475. php

[8]Conlan,T.J.,&Posner,P.L.(Eds.).Intergovernmental Management for the 21st?Century[M].Washington,DC:Brookings Institution.

[9]McGuire,M.,Lee,D.H.,&Fyall,R.(2013).The unexplainable absence of intergovernmental management research in an intergovernmental world.Indiana University,Bloomington,IN.

(责任编辑:黄俊尧)

D771.2

A

1243(2014)05-0024-06

作者:汪菁,美国加州州立理工大学政治学系助理教授(Jing Wang,California State Polytechnic University,Pomona,Department of Political Science,Assistant Professor)亚利桑那州立大学公共管理与公共政策博士,主要研究方向:市政管理、公共财政。