中国规划环评理论与实践

徐鹤 陆文涛 王会芝

中国规划环评理论与实践

徐鹤 陆文涛 王会芝

本文系统分析和梳理了我国规划环评近十年的发展现状,总结《环评法》实施十周年以来,我国规划环评在制度建设、理论研究及应用实践方面的进展,对规划环评的技术方法研究和应用进行了系统分析。在此基础上,结合当前中国规划环评所面临的困局与挑战,对未来的发展前景进行了展望。

规划环评;理论;实践

2002年,《中华人民共和国环境影响评价法》(以下简称《环评法》)的出台正式确立了我国规划层次环境评价的法律地位。《环评法》实施后,我国各级政府、环境保护主管部门以及研究人员都积极推进规划环境影响评价(以下简称“规划环评”)的开展,规划环评在理论研究以及实践应用中都取得了显著进展。但是作为一种新事物,规划环评仍存在诸多不足,随着规划环评的深入开展,其在理论研究、方法体系和应用实践等方面存在的问题也逐渐暴露出来。基于这种现状,本文通过对《环评法》颁布十年来中国规划环评的研究成果和实践进展进行系统的梳理分析,指出目前规划环评发展的瓶颈,提出未来规划环评的发展方向,以期促进规划环评的发展和完善。

规划环评制度建设进展

规划环评是环境保护参与综合决策的有效切入点,2003年9月1日,《环评法》的正式实施是我国环评发展的里程碑,标志着具有中国特色的规划环评制度进入了新阶段。作为与经济、社会发展联系最为紧密的环境管理制度,规划环评在过去的十年里取得了显著的进展。

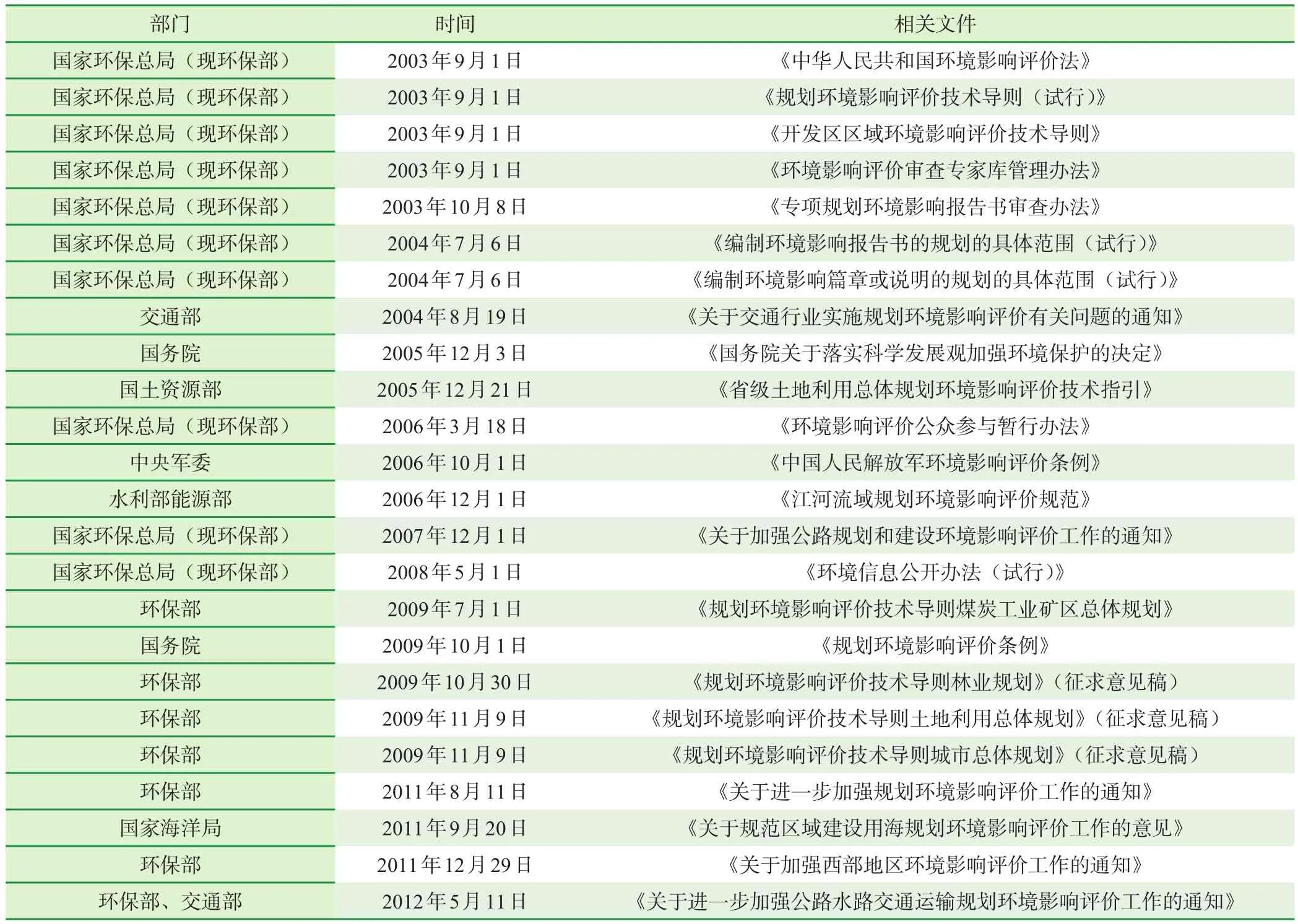

《环评法》实施初期,我国为推进规划环评的开展,着重于规划环评的制度建设、技术准备和能力建设等方面。原国家环保总局在2003—2005年先后出台了《规划环境影响评价技术导则(试行)》、《开发区区域环境影响评价技术导则》、《专项规划环境影响报告书审查办法》等有助于规划环评开展的相关导则、技术规范、管理规章等文件,明确了需要进行规划环评的规划范围、规划环评的技术方法,加强了环评专家库建设,强化了环评机构及从业人员管理,建立了《环评法》实施的必要能力保障,为规划环评的实践提供了法律依据和技术支持。在此后几年中,国家又相继出台了交通、土地、流域等方面的专项规划环评导则规范,城市交通、流域水电、港口、石化、化工园区等规划环评技术导则尚处于编制阶段。表1为近十年来国家出台的与规划环评相关的技术导则、法律法规等规范性文件。可见,国家正在逐步完善规划环评相关的法律体系与制度体制,以《环评法》为基础,力争使规划环评规范化、高效化。

总体来看,《环评法》实施十年来,我国的规划环评制度正在逐步地完善当中,但部分领域技术导则仍处在编制或待编制状态,相关技术导则仍旧缺失。导则的缺失往往会造成法规文件对具体工作指导不足,对实践工作造成一定的困难,如在跟踪评价领域,因为起步较晚,缺少导则文件,无论是《环评法》还是《规划环境影响评价条例》均明确“对环境有重大影响的规划”应实施环境影响跟踪评价,但未对“对环境有重大影响的规划”进行界定,因而在规划环境影响跟踪评价实践操作过程中造成了一定的困难。当前规划环评体系仍沿用传统项目环评体系,没有将气候变化、生物多样性、健康风险评价等新领域融入规划环评中。此外,在法律上仍欠缺对于环评专家责任的明文规定。

规划环评实践进展

《环评法》实施的前两年里,规划环评在全国的实践稍有涉及但尚未深入展开。从2005年起,规划环评逐渐为政府部门所重视并主推,各级政府部门加大在土地、工业、农业、能源、城市建设、交通和林业等10个专项规划中的环评开展力度。2005年,我国开展了典型行政区、重点行业和重要专项规划3种类型23个规划环评试点;2006年,武汉市开城市战略环评先河,《武汉市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》战略环评是我国环评史上一项开创性、示范性的工作,其成功尝试为国家环评法制建设及管理提供了参考;2008年,环境保护部组织开展了“汶川地震灾后重建规划环境影响评价”和“新增千亿斤粮食规划环境评价”,推动了决策的科学化、合理化;同年,环保部组织开展了辽宁沿海经济带“五点一线”、江苏沿海地区及广东横琴重点开发区域规划环评,推动上海等30个重点城市开展轨道交通规划环评。

随着国家重点区域和行业发展战略的深入推进,以规划环评为抓手,从源头预防环境污染和生态破坏,破解重化工业布局与生态安全格局、结构规模与资源环境承载之间的突出矛盾,是环境保护参与综合决策的重要途径,也是优化产业布局和国土空间开发结构的必然要求。2009年、2012年及2013年,国家先后开展了五大区域重点产业、西部大开发重点区域和行业、长江中下游城市群和中原经济区发展战略环评的试点工作。这些工作有力地推动了战略环评实践在我国的开展。

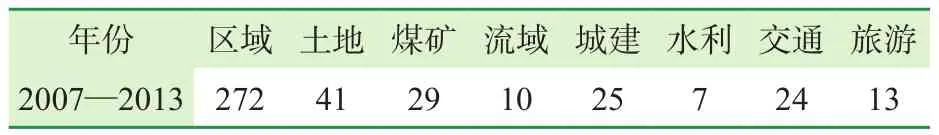

“十一五”期间,环境保护部环境工程评估中心共审核了218份规划环评报告书(见表2),主要集中在煤炭矿区、开发区、轨道交通、港口及流域开发等领域。综合各类规划环评数据,当前的规划环评工作多集中于区域规划、城市建设、交通及煤炭矿区领域,而其在农业、畜牧业、林业及旅游等领域的实践较少,这在一定程度上与其相关导则的缺失及政府部门重视程度不足有关。

表1 《环评法》实施以来国家出台与规划环评相关的文件

表2 “十一五”期间规划环评审核情况 单位:份

总体来说,在国家层面上,我国正在逐步推行大区域的重点产业发展战略环评工作,并在区域规划环评的基础上,逐步在交通、土地规划等领域开展专项规划环评工作。在各省市的实践过程中,规划环评实践的展开主要集中于中部和东部沿海地区,这些地区大都属于经济相对发达的地区;规划环评开展力度较大的地区一般都出台了相应的规划环评的法规文件,可见规划环评的开展力度和强度与地区的经济发展水平和政府对环境的重视程度有关;此外,实践工作多集中于区域规划、城市建设、交通及煤炭矿区规划环评上,但其在农业、林业、畜牧业等领域的实践工作较少。

规划环评研究进展

通过梳理分析2002—2013年规划环评领域的主要研究成果,从研究领域来看,“一地、三域、十个专项”是规划环评开展的主要领域。通过统计核心期刊2007年至2013年的文献研究成果发现,区域规划环评占据绝大部分比例,土地利用、煤矿开采、城市建设及交通规划等方面的研究成果也相对较多,见表3。

从研究内容来看,《环评法》出台初期,国内规划环评的基础理论研究着重于规划环评的意义、程序框架,以及规划环评与项目环评、可持续发展的关系等方面。伴随着规划环评在全国范围的深入展开,研究重点逐渐转向规划环评的实施现状、应用实践、管理对策等方面,其中主要对空间规划和规划行业环评的内容、方法、程序框架以及将气候变化和生物多样性融入规划环评等进行了深入探讨。此外,一些学者对环评本位观念进行了探究,指出当前我国仍是以环境为本位的环评体系,需要向可持续发展为本位的环评体系逐步转变。

表3 2007—2013年我国规划环评研究领域核心论文分类统计表 单位:篇

从研究方法来看,通过对《环评法》实施后有关规划环评技术方法领域的研究进行总结,可得出如下结论:1. 方法研究大都集中在规划环评的一般性原则、框架、程序以及指标体系、情景分析、公众参与等常规性评价方法的开发和应用,规划环评的方法主要还是沿用项目环评的方法,不能适用于复杂的规划环评;2. 规划环评技术方法的实用性研究较为薄弱,缺乏如何将方法应用到规划环评的探讨,技术方法的适用性和有效性研究不足,缺乏不同方法的比较研究;3. 规划环评技术方法的理论储备不足,规范化和可操作的评价方法和技术体系没有系统地建立起来,技术方法的选用具有一定的盲目性和随意性,特别是面对规划类型的多样化,规划方案的系统性及其环境影响的复杂性和不确定性,还缺乏有效的评价理论基础和适用的评估技术系统;4. 规划环评技术方法研究经费不足,纵观近年来国家重点基础研究发展计划和重大科学工程,规划环评相关课题的支持非常少,研究经费的匮乏也成为中国规划环评研究远远落后于实践的主要原因。此外,当前国内进行规划环评研究的一般都是高校研究人员,而具有实践经验的从业者一般都没有时间和精力开展规划环评的方法学研究。

规划环评前景展望

>>《环评法》实施十周年以来,我国规划环评在制度建设、理论研究及应用实践方面取得了显著进展。

回顾环评法实施10周年可以看出,环境影响评价已经担负起加强宏观调控、提高经济发展质量和效益、为科学发展保驾护航等重要职能。特别是“十一五”期间,我国通过积极探索规划环评、控制新增污染物排放、创新区域综合治理、维护群众环境权益等行动,拓展了环境影响评价参与国家综合决策的广度和深度。但是作为一项新生事物,目前中国规划环评的实践和研究仍面临诸多问题与挑战,随着规划环境评价实践和研究的深入,其在理论研究、技术方法、管理体制等方面存在的一些问题逐渐暴露出来,实施的有效性问题也开始受到关注。推进规划环评,需要从以下方面进一步加强:

逐步转变本位观念,构建可持续发展核心体系

为应对当前环境污染加剧、关键资源短缺的局面,必须转变以往以环境为本位的环评体系,应在兼顾环境质量的同时,从可持续发展的角度分析所在区域的资源承载力,逐步形成以可持续发展为核心且涵盖政策、规划、项目的环评体系。尽快出台相关的法规,开展政策环评,如城镇化、农村、贸易等重大社会经济政策环评的试点工作。

提高环评有效性,不断完善规划环评制度建设

《规划环境影响评价条例》中对规划环评的定位与内容做了具体规定,然而在规划环评实施过程中往往由于各种原因,不能严格按照导则、条例规定进行严格评价,造成空有条例而不能落实执行的尴尬局面。因此,应改变制度建设上“重建设、轻监督”的局面,在逐步完善规划环评制度的同时,加强法律法规落实的监管,做到有法必依,使已出台的法规导则真正落到实处。此外,在规划环评制度的完善方面,应尽快出台相关领域的导则,如旅游、跟踪评价等领域,使相应的规划环评做到有法可依。

完善评价内容,将气候变化等因素融入规划环评

近几十年经济高速发展埋下的环境隐患陆续爆发,我国总体上已经进入了常规污染物控制稳定但环境风险逐渐加大的新时期。此外,伴随着经济全球化进程的深化,全球环境问题日益凸显,我国在应对保护生物多样性、全球气候变化、控制持久性有机污染物等领域的自由度日益减小,且大规模进口矿产资源屡遭国际寡头垄断的困扰,客观上对我国的发展方式构成倒逼态势。因此为应对新时期的挑战,应进一步完善规划环评的评价内容,并将气候变化、生物多样性、健康风险等因素融入规划环评当中。

提高对规划环评认识,加强规划环评方法研究

尽管目前在全国范围内正在开展大量规划环评工作,但是部分从业人员对规划环评重要性的认识还存在不足。因此,应通过出台相关文件或组织相关培训活动使从业人员充分认识到规划环评工作的重要性,并加强对战略环评工作内容的理解。此外,在丰富规划环评理论体系的过程中,还应积极开展对规划环评方法的探究,增强方法的适用性,并逐步建立自己的方法学体系。

徐鹤,南开大学环境科学与工程学院教授,博士生导师;陆文涛,南开大学环境科学与工程学院;王会芝,天津市社会科学院。