城市社区文化对农民工随迁子女城市融入的影响——基于厦门、长沙、贵阳等地的调查

罗竖元

(贵州师范大学 历史与政治学院,贵州 贵阳550001)

一、问题的提出与文献回顾

近年来,“举家迁移”已逐渐成为农民工主要的流动方式之一。“目前中国有流动儿童2 700多万,其中农民工随迁子女达到1 400多万,每8 个城镇儿童中就有1 个是流动儿童,在农民工聚集的长三角、珠三角地区的大中城市,每3 个儿童中就有1 个是流动儿童。”[1]而农民工及其随迁子女进城也将城乡之间原来处于分割状态的城乡二元性矛盾直接引入了城市内部,“城里人”与“乡下人”的社会互动由间接转变为直接,原来存在的“想象中的城乡差距”直接进入农民工及其随迁子女的“日常生活世界”,这样容易产生“相对剥夺感”和文化冲突。基于此,目前我国推进的“新型城镇化”战略的关键在于“人的城镇化”,而农民工随迁子女城市融入是新型城镇化战略的重要组成部分与最终归属。

流动人口与流入地主流社会的关系一直是学术界关注的经典问题。在国外,围绕移民群体与主流社会的相互关系,在理论上,形成了“同化论”、“多元文化论”和“区隔融合论”等三大理论流派。其中“同化论”认为,同化是处于弱势地位的群体不断抛弃自己原有的亚文化和行为模式,逐渐地适应和融入城市社会的主流文化和行为方式并最终获得与主流群体同等的机会和权利的过程。“多元文化论”则“强调不同种族或社会集团之间享有保持‘差别’的权利”。区隔融入理论认为,“传统的线性融合理论不再适合揭示当代移民的融合趋势和路径。相反,当代移民群体中和群体间将会产生不同的融合结果,主要表现为三种不同的模式”[2],即融合于主流社会、融合于城市贫困文化和选择性融合。在国内,已有研究主要集中在以下三个方面:一是基于社会冲突论视角分析农民工与市民之间的摩擦、冲突与隔离,具体表现为市民对农民工“经济性接纳、社会性排斥”,从而导致农民工“半城市化”。二是基于结构功能论视角从经济、社会、心理适应等方面来分析农民工城市社会适应,并分析其在引导农民工形成对城市社会认同并实现市民化过程中所起的关键作用。三是基于社会互动论视角分析农民工与市民互动的社会距离,研究结果显示,现阶段农民工与城市居民的社会距离正在逐渐增大,其互动主要局限于经济合作或相互依赖的互动,因而导致“农民工与城市居民交往有较大的局限性。主要表现在社会交往的内倾性和表层性两个特点上”[3],并主要基于现代化、社会网络与制度主义解释范式的视角,对造成农民工城市融入的困境的原因进行了规范性阐释。

如何引导农民工随迁子女在流入地顺利地实现社会融入也引起了社会各界的广泛关注。农民工随迁子女能否真正融入城市社会,实现身份认同等方面由“农民”向市民的转换,是关系到我国新型城镇化战略推进速度与质量以及社会和谐稳定的重大现实问题。

二、变量界定与数据来源

(一)变量界定

1.自变量:城市社区文化

社区文化是指社区内居民以社区为依托、充分利用社区内各种社区文化设施与资源,以开展文化活动为主要载体的各种区域性文化现象的总和。为了客观测量城市社区文化建设状况,本研究从社区文化建设的主体、社区文化活动、社区文化设施等3 个维度来衡量城市社区文化水平。其中社区文化建设的主体是一定类变量,包括城市基层政府、社区文化精英、社区本地居民、社区所有居民4 类;社区文化活动主要从社区文化活动开展次数的多少、文化活动内容的开放性和文化活动的接纳度等3 个指标来测量;而社区文化设施主要从社区文化设施的种类、容纳力、共享性等3 个指标来测量。

2. 因变量:农民工随迁子女城市融入

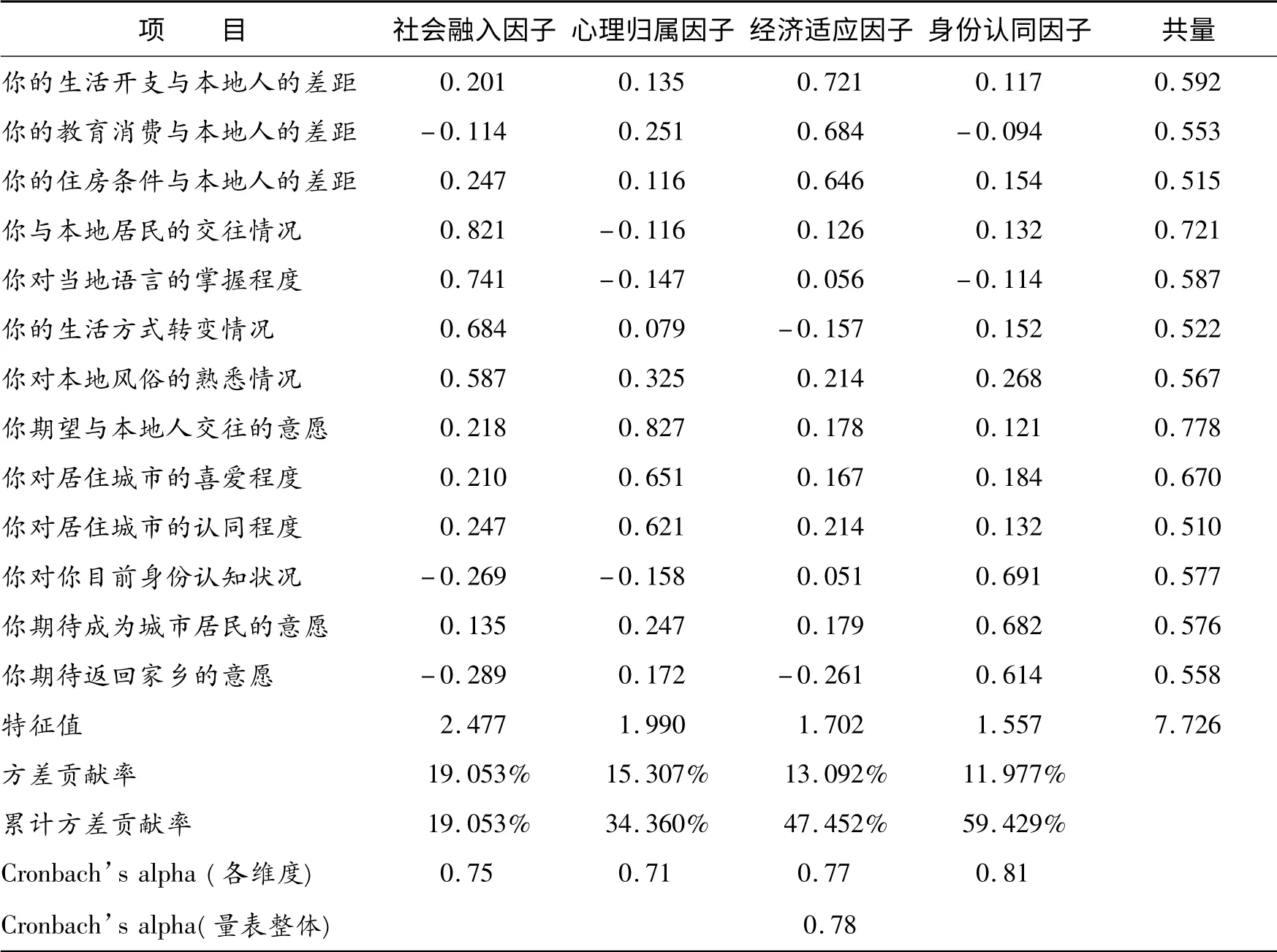

农民工随迁子女城市融入是指其在城市中获得与城市社会主流群体同等地摄取经济、社会资源的机会,并在不断消减其在社会交往、心理归属、经济状况与身份认同等方面与城市本地人之间差异的过程中实现融入社会主流群体的状态。本研究在借鉴国内外有关探讨城市移民城市融入的多维度指标的基础上,设计了13 个具体指标来测量农民工随迁子女的城市融入程度(见表1)。并运用主成分法对这13 项指标进行了因子分析,采用方差极大化方法对因子负荷进行正交旋转,按照特征值大于1 的标准进行因子抽取,共得到4 个因子来代表这13 个指标的主要特征,从表1 可以看到,所有指标的共同度都达到0.5 以上,4 个新因子累计方差贡献率达到59.429%,KMO 检验值为0.703,Bartlett 检验的卡方值为834.372 ,达到了相当高的显著性水平(Sig =0.000),表明这些指标比较适合做因子分析。根据因子负载,将这4 个因子分别命名为“社会融入因子”“心理归属因子”“经济适应因子”和“身份认同因子”。经检验得知,农民工随迁子女城市融入量表的总体信度Cronbach’s alpha 为0.78;“社会融入因子”“心理归属因子”“经济适应因子”和“身份认同因子”的信度分别为0.75、0.71、0.77 和0.81。因此在信度上,各个因子均比较高。

表1 农民工随迁子女城市融入因子分析结果

(二)数据来源

本研究所使用的数据来自“城市社区文化与农民工随迁子女城市融入问题研究”课题的抽样问卷调查。此次调查抽样范围为厦门、长沙和贵阳市内7 -18 周岁的农民工随迁子女,调查实施的时间为2012 年7 -12 月。抽样具体包括三个步骤:首先采用配额抽样方法,预定样本量为600 个,每个城市分配样本200 个。在每个城市把100 个样本分配到学校调查中,另外100个分配到社区调查中。然后采取随机抽样的方法,在每个城市各随机抽取2 所接受农民工随迁子女的学校与2 个农民工聚居的社区。最后,从中各随机抽取农民工随迁子女50 名,最终抽取的600 名就是本次调查的调查样本。在调查过程中,对年龄较大的直接采取问卷调查的形式进行,但对年龄较小的,则以问卷为访谈提纲进行结构式访谈。此次调查共发放问卷600 份,收回有效问卷547 份,有效率为91.17%。

三、统计结果与分析

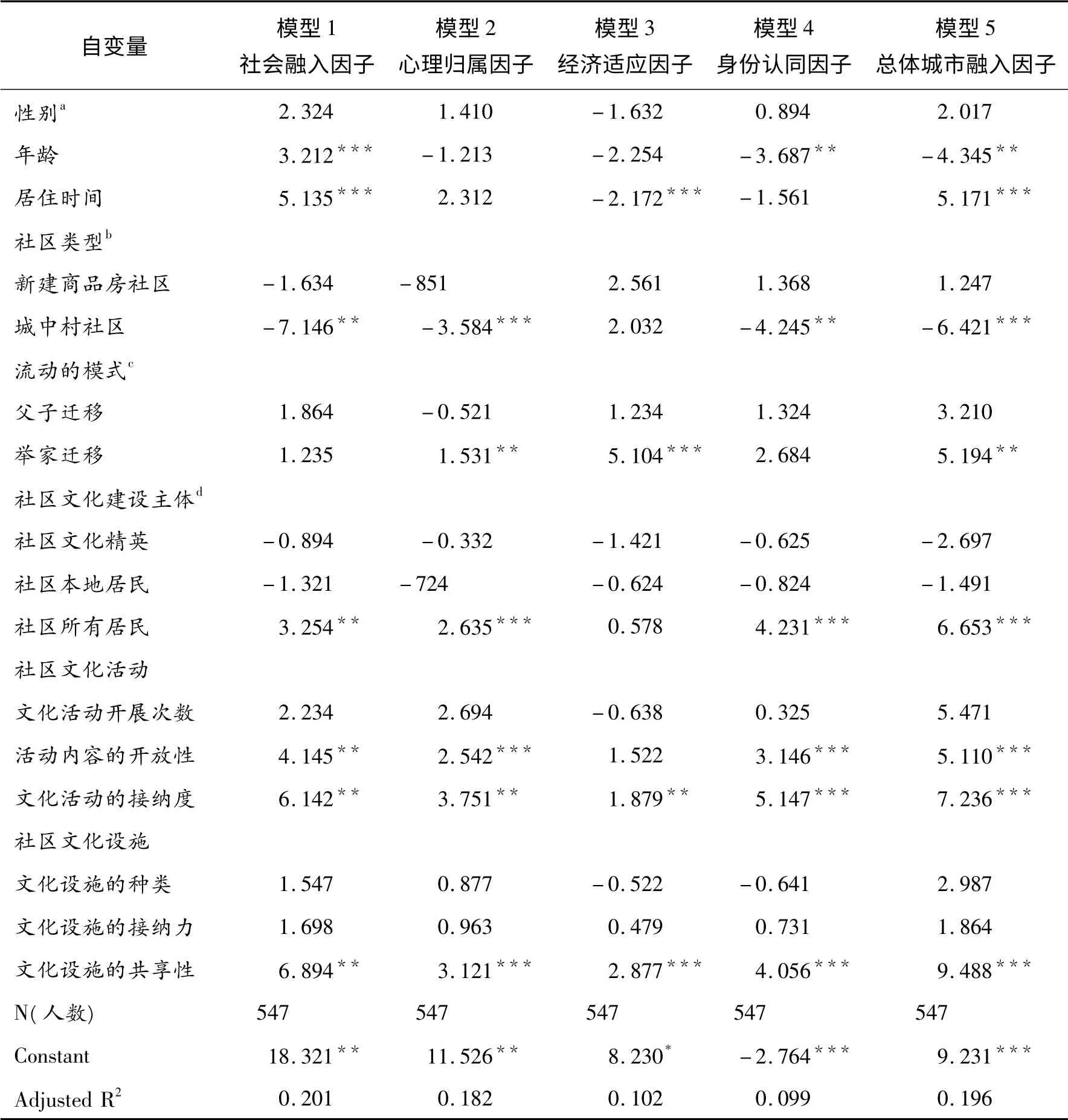

为了探讨社区文化对农民工随迁子女城市融入的影响,本研究以性别、年龄、居住时间、社区类型和迁移模式作为控制变量,以社区文化建设主体、文化活动开展次数、活动内容的开放性、文化活动的接纳度、文化设施的种类、文化设施的接纳力和文化设施的共享性作为自变量对农民工随迁子女城市融入的5 个因子进行多元回归分析,其中,“总体城市融入”是以各因子的方差贡献率为权数而计算城市融入的综合得分,同时为了更直观地展示各个因子在城市融入各个维度上的融入状况,以及在回归分析中更清楚地分析各个自变量对因变量的影响程度,本文运用公式把这5 个因子转换为1 -100 之间的指数(见表2)①转换公式是:转换后的因子值=(因子值+B)·A。其中,A= 99/(因子最大值-因子最小值),B =(1/A)-因子最小值。B 的公式亦为,B=[(因子最大值-因子最小值)/99]-因子最小值(参见边燕杰 李 煜:《中国城市家庭的社会资本》,载《清华社会学评论》,2000 年第2 辑)。。

表2 农民工随迁子女城市融入的回归分析(非标准化回归系数)

从模型1 的分析结果来看,社区文化建设的主体、活动内容的开放性和接纳度、文化设施的共享性对农民工随迁子女社会融入有显著影响。其中,活动内容的开放性、接纳度和文化设施的共享性对农民工随迁子女社会融入的回归系数分别为4.145、6.142和6.894,说明农民工随迁子女所在社区文化活动内容的开放性、文化活动接纳度和文化设施的共享性每提升1 个单位,其社会融入水平将分别增加4.145、6.142 和6.894 分。从社区文化建设主体来看,社区文化建设主体为“社区所有居民”对农民工随迁子女社会融入水平的回归系数为3.254,说明社区全体居民“共建”社区文化比城市基层政府“唱独角戏”更能促进农民工随迁子女的社会融入,两者的社会融入水平相差3.254 分。

从模型2 的分析结果来看,社区文化建设的主体、活动内容的开放性和接纳度、文化设施的共享性对农民工随迁子女城市心理归属有显著影响。其中社区文化活动内容的开放性、接纳度和文化设施的共享性对农民工随迁子女城市心理归属的回归系数分别为2. 542、3.751 和3.121,说明社区文化活动内容的开放性、文化活动接纳度和文化设施的共享性每提升1 个单位,其城市心理归属程度将分别增加2.542、3.751 和3.121 分。从社区文化建设主体来看,社区文化建设主体为“社区所有居民”对农民工随迁子女心理归属因子的回归系数为2.635,说明社区全体居民“共建”社区文化比城市基层政府“唱独角戏”更能促进农民工随迁子女的城市心理归属,两者的城市心理归属水平相差2.635 分。

从模型3 的分析结果来看,社区文化活动的接纳度、社区文化设施的共享性对农民工随迁子女城市经济适应有显著影响。其中社区文化活动内容的接纳度和文化设施的共享性对农民工随迁子女城市经济适应的回归系数分别为1.879 和2.877,说明农民工随迁子女所在社区的文化活动接纳度和文化设施的共享性每提升1 个单位,其城市经济适应水平将分别增加1.879分和2.877 分。

从模型4 的分析结果来看,社区文化建设的主体、社区文化活动内容的开放性和接纳度、文化设施的共享性对农民工随迁子女城市身份认同有显著影响。其中社区文化活动内容的开放性、接纳度和文化设施的共享性对农民工随迁子女城市身份认同的回归系数分别为3.146、5.147和4.056,说明农民工随迁子女所在社区文化活动内容的开放性、文化活动接纳度和文化设施的共享性每提升1 个单位,其身份认同因子将分别增加3.146、5.147 和4.056 分。从社区文化建设主体来看,社区文化建设主体为“社区所有居民”对农民工随迁子女身份认同因子的回归系数为4.231,说明社区全体居民“共建”社区文化比城市基层政府“唱独角戏”更能促进农民工随迁子女的城市身份认同,两者的城市身份认同水平相差4.231 分。

从模型5 的分析结果来看,社区文化建设的主体、社区文化活动内容的开放性和接纳度、文化设施的共享性对农民工随迁子女总体城市融入有显著影响。其中社区文化活动内容的开放性、接纳度和文化设施的共享性对农民工随迁子女总体城市融入的回归系数分别为5.110、7.236 和9.488,说明农民工随迁子女所在社区文化活动内容的开放性、文化活动接纳度和文化设施的共享性每提升1 个单位,其总体城市融入水平将分别增加5.110、7.236 和9.488 分。从社区文化建设主体来看,社区文化建设主体为“社区所有居民”对农民工随迁子女身份认同因子的回归系数为6.653,说明社区全体居民“共建”社区文化比城市基层政府“唱独角戏”更能促进农民工随迁子女的总体城市融入,两者的总体城市融入水平相差6.653 分。

四、结论与讨论

通过对厦门市、长沙市与贵阳市547 名农民工随迁子女的实证调查,有以下发现。

第一,现阶段,城市社区文化建设存在着社区文化组织模式行政化的盛行与社区文化自主性特征、社区文化活动的排斥性与社区文化群众性特征、文化设施享用的选择性与社区文化共享性特征之间的张力。

农民工随迁子女进城务工实现了地理上的空间转换,城市社区也为农民工随迁子女城市融入提供了“共有空间”,而社区文化成为其有效融入社区的现实载体。目前城市社区文化建设大都陷入困境,无法发挥应有的功能。首先,社区文化组织模式行政化的盛行与社区文化自主性特征之间缺乏张力。随着“单位人”向“社会(社区)人”的转变,社区的管理功能逐渐凸显,原来由政府部门承担的职责,部分转移给了社区,并且构成了所谓社区服务的基本内容,导致社区成了“第二政府”,偏离了它作为基层自治组织的性质规定,承担了繁重而又复杂的行政管理事务,社区文化往往也成了社区管理的“替代物”和应付上级检查的“政绩工程”,社区居民特别是处于“边缘化”地位的农民工随迁子女在社区文化建设中的自主性遭到破坏。其次,社区文化活动的排斥性与社区文化群众性特征之间缺乏张力。社区文化是一种群体性的大众文化,社区文化的发起者、参与者和受益者应该是社区内全体居民。因此,社区成员的参与度高低是衡量社区文化绩效的关键指标。目前社区居民参与度低的现状,折射出社区文化脱离了居民的实际需求,与“理想”的社区文化存在不小差距。最后,文化设施享用的选择性与社区文化共享性特征之间缺乏张力。从本质上来看,社区文化是一种“共享文化”,但实际上,由城乡户籍制度导致的现行社区管理体制的分割性造成了社区文化资源对农民工随迁子女的“显性隔离”;由农民工随迁子女自身的“封闭性”导致了“隐性隔离”。在这种双重隔离的情况下,农民工随迁子女无法与社区居民共享社区文化服务设施,往往被排除在社区文化之外。

第二,农民工随迁子女总体城市融入程度偏低,现阶段在城乡二元社会结构造成的“社会屏蔽”机制与农民工随迁子女融入城市过程产生的“社会性防御”策略的双重作用下,农民工随迁子女大都处于“半城市化生存”的边缘化状态。

从农民工随迁子女城市融入的因子得分来看,农民工随迁子女总体社会融入程度偏低,究其原因,农民工随迁子女在城市化进程中“半城市化生存”的边缘化状态既是城乡隔离的二元社会体制的“社会屏蔽”机制的结果,同时也是农民工随迁子女“社会性防御”策略的结果。

一方面,在城乡隔离的二元社会体制下,“户籍制度是一种‘社会屏蔽’制度,即它将社会上一部分人屏蔽在分享城市的社会资源之外”[4]。不仅在物质方面把农民工随迁子女排除在城市社会福利之外,也体现在精神方面即社会排斥和偏见心理。这种心理体现在本地居民与农民工随迁子女交往会采取“污名化”策略,给农民工随迁子女贴上种种歧视性的“标签”。导致农民工随迁子女迁入城市后与城市居民客观上生活在“两个世界”,农民工随迁子女大都生活在环境条件恶劣的“城中村”,空间的隔离造成他们与城市居民之间存在着情感上的隔离,这两大人群在许多方面是格格不入、彼此失去信任的。另一方面,农民工随迁子女在城市重建以血缘、地缘关系为主要联系纽带的“乡土社会”空间,导致其社会认同呈“内卷化”趋势,即农民工随迁子女呈现出“社会交往的内倾性”特征。这是由于农民工随迁子女内部群体具有共同的语言与生活习性等,导致其内部的认同更加坚定,因为他们从小都受“乡土社会”文化的影响,所以他们往往更多地与自己有同质文化的群体交往,而排斥异质文化。事实上,这种对乡土社会关系的复制和扩大是其城市融入失败的产物,是一种遭到城市“社会性排斥”而做出的一种无奈的选择,是一种城市生存策略,也可以理解为G.H.埃尔德所提出的“社会性防御”是“迷恋事情的旧日面貌”的症状。“一味同过去的满足感和标准相比,只能增强经济受损家庭对现实的不满,使重新调整的过程变得更困难和更漫长。”[5]这样的后果是,农民工随迁子女在城市中只能寄寓在一个被隔离了的“共存空间”,成为城市社会的“局外人”,同时,又不得不面临着随时被“污名化”的危险,无法在一种合法的秩序中完成对城市生活方式的学习和培育,这种城市融入的谋划注定是无法完全成功的,只能是一种“半城市化生存”。经验表明,农民工随迁子女进入城市社会后在很大程度上与父辈一样,在其社会交往与支持对象的范围不能在城市向外扩延的情况下,往往会在整合原有地缘、血缘、亲缘关系的基础上,重建自己的文化与社会空间。

第三,城市社区文化是农民工随迁子女城市融入的现实载体,社区文化建设主体、活动内容的开放性与接纳度以及社区文化设施的共享性对农民工随迁子女城市融入产生的显著影响。

从统计结果来看,社区文化建设主体、活动内容的开放性与接纳度以及社区文化设施的共享性对农民工随迁子女城市融入产生显著影响,已成为了农民工随迁子女城市融入的现实条件。首先,社区文化是一个社区的灵魂,农民工随迁子女融入社区必须先熟悉和掌握这一社区的文化,“对于‘局内人’而言,熟悉和掌握本社区的文化就成为一种适应社区的‘生存和生活技艺’,这种‘技艺’能够使他(或她)在社区里的一切生活和活动显得‘自然而然’”[6]。其次,开展丰富多彩的社区文化活动,能够改变农民工随迁子女文化交往的封闭性,增加他们与社区居民的交往机会,在共同的社区活动中加深理解、消除误会,发挥群体间的“接触效应”,即当一个群体的成员与另一个群体成员在社会中建立的各种“愉快的合作关系”,有利于消除群体成员之间彼此所持的负面看法,并促使其向正面看法转变[7],从而逐渐地发挥“去污名化”效应。同时,群体内成员频繁交往和亲密关系的建立均有利于成员与整个群体产生正面的感情联系[8],最终有助于形成宽容精神,而宽容精神不仅能理顺社区内各种人际关系,协调社会矛盾,更重要的在于它能促进代表“乡土文化”的农民工随迁子女与代表“都市文化”的城市居民之间的互动与包容,这有助于社区个体成员之间形成和谐的人际关系。最后,社区文化能够充分培养农民工随迁子女的社区参与意识。农民工随迁子女往往在城市中重建的“乡土社会”空间更多地表现为传统社会的特征。他们具有社区文化建设参与的客观机会与主观意愿,但现阶段政府主导机制下的社区文化建设往往将他们排斥在外,造成其客观参与机会的“排斥性”与主观参与的“社区冷漠症”,严重地制约了他们城市融入的步伐。

因此,在“举家迁移”逐渐成为农民工主要迁移模式的背景下,农民工随迁子女的城市融入是新型城镇化的重要组成部分与最终归属。而现阶段在城乡隔离的二元社会体制的“社会屏蔽”机制与农民工随迁子女融入城市过程的“社会性防御”策略的双重作用下,农民工随迁子女大都处于“半城市化生存”状态。社区文化是其城市融入的现实载体,因此,现阶段要构建社区居民、基层政府、城市社区文化精英在内的社区文化建设“多元主体”,同时要以社区居民的文化需求为导向,构建与拓展社区文化建设的载体,营造有益于农民工随迁子女城市融入的环境,坚持社区文化“共享”的原则,切实提高社区农民工随迁子女文化服务设施的可获得性与有效性。

[1]谢建社 牛喜霞等:《流动农民工随迁子女教育问题研究》,载《中国人口科学》,2011 年第1 期。

[2]杨菊华:《从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考》,载《人口研究》,2009 年第1 期。

[3]朱 力:《论农民工阶层的城市适应》,载《江海学刊》,2002 年第6 期。

[4]李 强:《户籍分层与农民工的社会地位》,载《中国党政干部论坛》,2002 年第8 期。

[5]G. H. 埃尔德:《大萧条的孩子们》,田 禾等译,南京:译林出版社2002 年版,第37 页。

[6]毕天云:《社区文化:社区建设的重要资源》,载《思想战线》,2003 年第4 期。

[7]Airport,C.W. The Nature of Prejudice.Cambidge,MA:Addison-Wesley.1954,p.56.

[8]Paxton P,Moody J. Structure and sentiment:Explaining emotional attachment to group. Social Psychology Quarterly,2003,p.34-47.