记忆中的树

□ 白永芹

植树节到了,谨以此文纪念陪伴我度过了年少时光的故乡老宅的树木;同时,提醒家长朋友们,春天来了,不妨和您的孩子一起种下一棵树,它不仅可以美化环境,还可以给您的孩子留下一段美好的记忆。

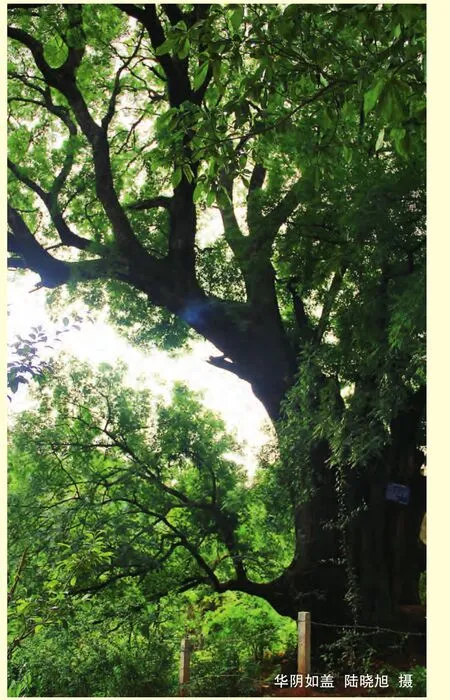

梧桐树

儿时居住的院落不大,北面四间正屋,东西各有配房,中间是窄窄的光秃秃的院子。往南穿过界墙间的小门,才会进入一个较为开阔的独立小院。小院中央有一棵粗大的梧桐树,梧桐树粗大到我摊开了两臂也合抱不过来。它枝繁叶茂,树荫足足能盖住大半个院子。初春时节,它总能抢在其它树木之前,最先开出一簇簇喇叭形淡紫色的花,届时甜浓的香气会弥漫整个小巷。

梧桐树底下有一张圆圆的石桌,那是我们玩耍、听收音机的地方。小时候家里没有电视,只有一台小小的半导体收音机,我们常把收音机放在桌上,我和两个哥哥则围坐在桌前,听梅兰芳讲《岳飞传》、《杨家将》;听袁阔成讲《三国演义》、《水浒传》;听单田芳讲《隋唐英雄传》。那时候收音机的信号不怎么好,传出的声音总是时断时续,时强时弱,听着听着,我和哥哥就会不由自主地侧起耳朵,身子前倾,越来越凑向收音机,最后三颗脑袋挤在了一块儿。除了听评书,我还会在收音机上收听歌曲。听到好听的歌,就会把收音机的音量拧到最大,希望歌声能飘过围墙,让过路的行人也能分享到美妙的音乐。后来学到一篇课文,文中孟子问梁惠王,独乐乐,与人乐乐,孰乐?梁惠王答不若与人时,有一种“与我心有戚戚焉”的感觉。原来,人们都有一种想把美好的东西与人分享的好心情,能够与人分享也是一种幸福。

后来,渐渐长大,有了少女的情愫。有时仰望着梧桐树,思绪飘到很远。人言道,“有了梧桐树,引来金凤凰。”我就想,坐在梧桐树下的我,是否可以变成那飞出乡村的金凤凰?假如我是金凤凰,我的白马王子又在哪里?后来,有了暗恋的对象,常常独自坐在树下发呆,一遍一遍地在纸上乱涂乱画,最后写了满纸的,竟都是心上人的名字。再后来,大哥结婚时,父亲把梧桐树伐掉做了家具。那棵梧桐树在我的眼前也就永远地消失了。关于它,所剩的也只有这些点滴的记忆了。

椿树

宅院的大门口朝西,门口北面的空地上有一棵树龄不大的椿树(后来知道是臭椿)。椿树树干虽细,却长得煞是笔挺,细直的树干一直长到快近屋檐的地方才分出旁枝,长出繁密的叶子。初夏时节,椿树会开出一团团黄绿色的花,我们当地把这种花叫做绣球。这种花,你仔细看,会发现它是由一簇簇豆荚状的小花瓣组成。等到成熟时,花会变成紫红色,呈现出一种油亮的光彩。我和妹妹常耐心等到花变成紫红色时,用长的挠钩折下一大枝来,一个人负责抻着一根线,另一个人则把v形的小花枝一个一个掐下来,倒扣在线上,排成密密的一排。排满后,再把线的首尾相合,打上一个结,这样一个漂亮的花环做成了。大的套在脖子上,小的套在手腕上。有了这些装饰,感觉总是美美的,好像自己真得就变成了美丽的公主。

邻家一个大哥哥,个头比同龄人要低很多。他妈妈为了能让他长成高个子,想尽了办法。平时不仅让他少吃馒头,多喝稀饭(他妈妈认为,人和植物一样,成长需要充足的水);还让他在每年年三十的晚上,在昏黑的夜色中,围着自家的椿树转圈。转圈的同时,口里面还要念念有词:“椿树椿树你是王,你长粗来我长长。你长粗来做盘梁,我长长来穿衣裳。”我听到这件事后,也曾在年三十的晚上,悄悄地背着人偷偷地围着椿树转,口中也是念念有词。现在想来,这也是自己当时的一种美好愿望吧,只为以后也能出落的亭亭玉立。后来,邻家的哥哥终是没有长高,看上去又矮又胖。我曾暗地里问过他 :“怎么求助了椿树王,也没有见效?”他的脸霎时红了,自嘲道:“也许是我把话念颠倒了吧。”

伴随着我的成长,椿树也变得日渐伟岸起来。怪不得传说中,刘秀派人去封救过自己一命的榆树时,来人看到旁边的椿树器宇轩昂,而把椿树错封为“树中之王”呢!它配得上这个称号。

笨槐

从门口的椿树向北去,是我家的茅厕。茅厕边,长着一棵不大的笨槐(后来知道笨槐就是国槐)。虽然我并没有看出这棵树哪个地方“笨”,但在我的眼中它却是丑陋的。它并不像现在街道两旁种的国槐那样,有笔直的干,恣意纵横的枝条,浓密的叶子,因而能处处彰显着一种与众不同的美感。它不是,它的表皮有一些疙里疙瘩,长得也有些歪斜,以至于不起眼到我并没有很好地观察过它。

这棵笨槐改变我的印象,是从它开花之后。那年夏天,经此树下,微风过处,有细细碎碎的黄绿色小花,纷纷扬扬地飘落,轻盈地落在我的发际、肩头,给人以柔美的点缀,让人不由地对它产生了一丝怜惜。纷纷扬扬的花落在地面,形成一层薄薄地花毯。它是那样地娇弱、柔美,使你不忍心踩在上面。后来,学到苏轼写的“簌簌衣襟落枣花”,总感觉应该描写槐花更对,因为从来没有见过枣花纷密飘下的景象,而槐花却给了我这样真真切切的感受。感叹,槐花原来也有美的让人怜惜的一面。

花期过后,槐树就会慢慢地结荚长籽。小时候,我并没有特意仰头观察过它的果实,而是,当它的果实成熟时,你途经此处,果实会重重地自己摔落下来,横陈在你的眼前,让你不由地不去多瞧上两眼。这时,你看到的长荚已不再油绿碧透,而是绿中泛着点点沧桑了,荚中的籽像人手上的青筋一样暴起。我和小伙伴们没有嫌弃它,因为在我们的眼中,它是一种美食。我们会把这些长荚收集到一块儿,剥去它的表皮,当绿色的浓汁流出时,我们会赶紧用土揉搓,绿汁还是会弄得我们满手都是,而且很长时间也洗不掉。可是我们不管这些,剥开表皮后,取出豆样的绿籽,再把绿籽用力捣开,里面会有一层如薄膜样的透明东西包裹着里面的核,这层“薄膜”就是我们要寻找的东西。把它取出来,放到嘴里咀嚼,如吃到肉筋一样劲道有力,还带着一股微微的清香。在物质匮乏的年代,这不能不说是一种不可多得的美食。

如今,儿时的宅院已经不复存在了,取而代之的是一座别致的小洋楼,老哥在它的前庭后院种上了各式漂亮的观赏花木。但进入我梦乡的,仍是那座古老的宅院,无数次梦中,我又重回到童年,在伴我长大的树下玩耍、驻足、穿行。我知道,那些树见证了我的成长,承载了我青春年少时点点滴滴的欢乐和情愫,怎能不让我梦回千里,一再寻觅呢?