都市景观与游客凝视

【摘要】 近10年来,随着世界尤其发展中国家的城市化进程加快,都市景观成为当代摄影关注的焦点之一。本文通过解读聚焦埃及开罗都市问题的三位女性摄影作品,进而探索并思考当代非洲都市发展的突出问题。

【关键词】 开罗;非洲摄影;城市问题

[中图分类号]J43 [文献标识码]A

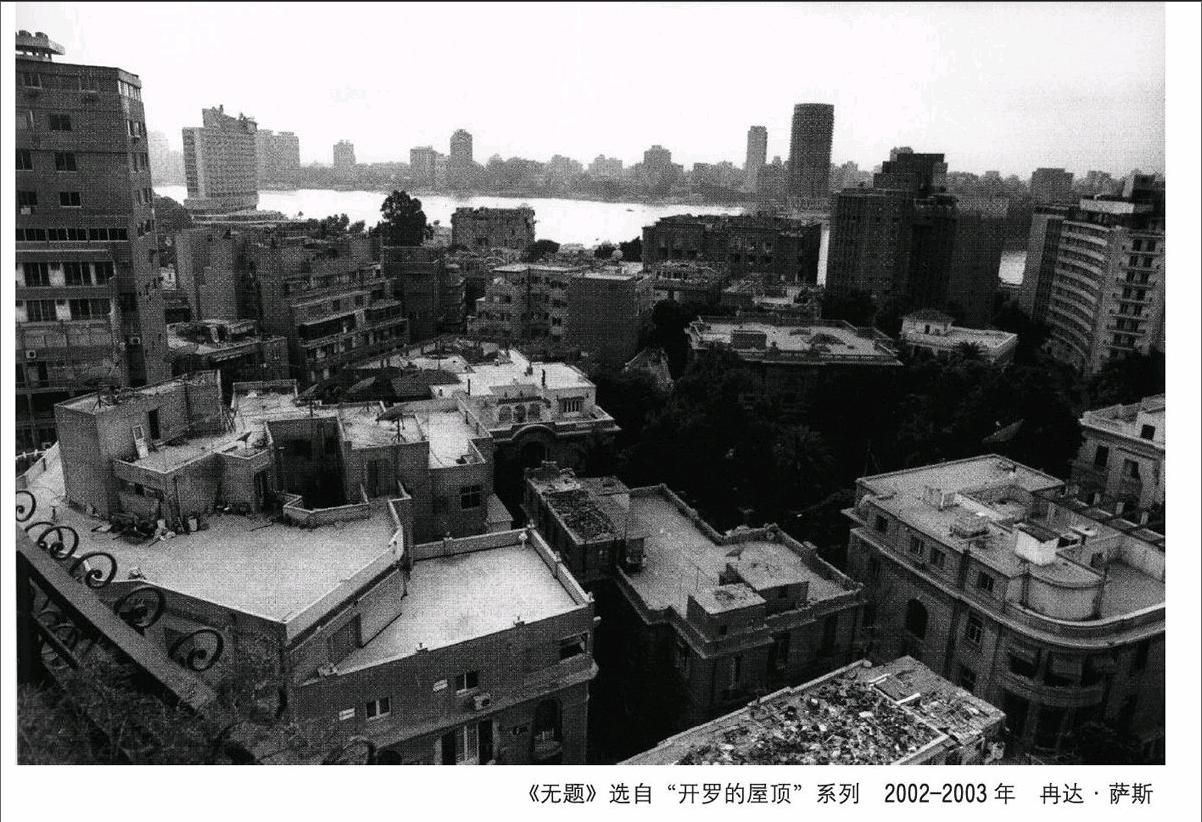

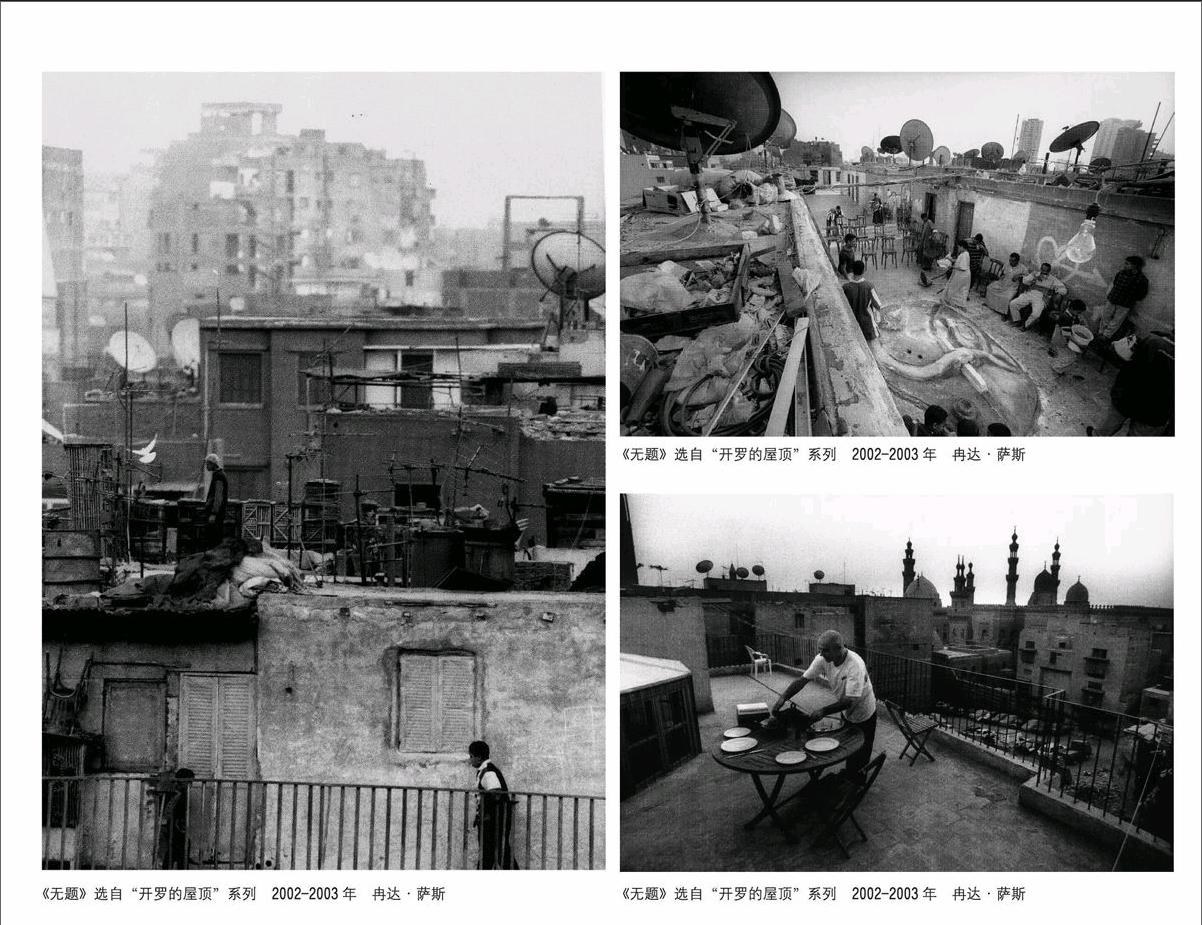

开罗,千年古都,横跨尼罗河,连接欧亚非,因其独特的文化遗产、地理风貌和区域位置,一直是游客凝视的焦点。20世纪70年代初,埃及率先在阿拉伯世界奉行“开放”政策,开罗焕发新的活力,迅速步入世界最大都市之列。作为开放成果之一,开罗城中清真寺和现代化摩天高楼鳞次栉比,交相辉映,成为都市新景观。然而,现代化的开罗吸引大量来自周边的农村人口,爆炸式的人口增长造成住房紧张、交通拥堵、失业严重、物价上涨、贫富悬殊、水电匮乏等长期困扰开罗的城市问题,引起多方关注。因摄影的记录和实证特性,以及摄影固化思维中男性工作传统,笔者遴选聚焦开罗城市问题的当代女性摄影家,通过研读她们的作品,进而深描开罗都市景观与游客凝视。

事实上,开罗城市问题由来已久,尚在开罗都市化早期阶段,这座城市新建现代高层建筑时就考虑到额外空间的利用,以解决“城市病”问题,例如在屋顶开设洗衣店和便利店等便捷公共服务设施。1952年埃及革命后,君主制度被废除,社会发生剧烈变革,现有建筑被收归国有,开放的建筑屋顶和狭小的楼顶空间成为诸多无房人群的暂时栖息之地。在紧接着后来的几十年快速城市化进程中,又有大量外来移民从农村地区蜂拥至都市开罗,贫弱的经济境况使得他们无处扎根,只得生活在租金低廉的楼顶,或者寄宿在曾经豪华公寓中仆人的房间里。

《金字塔报》首席摄影记者冉达·萨斯(Randa Shaath,1963-)(1)经常从她居住的公寓(第14层)往下看,常常被寄居在这些露天屋顶上的底层人群所吸引。“开罗的屋顶”(Rooftops of Cairo,2002-2003)纪实摄影系列,由此产生于日常经验中的这些有限的空间,它们确证了生活在屋内外人们的社会内外部贫富差距和身份隔阂,也让许多城市问题瞬间曝光。

首先,萨斯通过拍摄“开罗的屋顶”揭开了多种多样的城市问题。这些照片中的开罗新移民或流离失所或隐藏在钢筋水泥森林中,构成了另一种城市形态。他们杂居在缺乏隐私的城市屋顶上,共享卫浴、厨房、客厅等私人空间和购物、休闲、娱乐等公共设施与公共空间,这带来很多个人不便,也出现了诸多公共问题。第一,住房短缺。开罗人口的快速增长使住房短缺,在一些地区平均10人住一房间,几代人挤在一套单元房也很常见。据《金字塔报》,20世纪70-80年代,开罗违章建设的非正式住宅占住房总量的84%。楼顶房、死人城、贫民窟连续不断地出现。第二,环境恶化。屋顶建设导致原本是都市景观的楼面成为碍眼的临时搭建,也存在安全隐患。屋顶生存者的垃圾失效处理恶化着城市环境,加之噪音、空气等城市污染,严重破坏开罗城市生态平衡。第三,失业贫困。屋顶居民多数是城市失业者和农村地区移民,他们有限的就业能力导致城市失业率高升,贫困人口暴增,使得贫富差距、教育、犯罪问题滋生(参考车效梅教授系列文章)。然而,他们也是城市的建设者,应该共享开罗繁荣和发展的成果。他们有权要求平等的居住空间、工作岗位和教育医疗资源。

萨斯不仅通过关注这些临时建筑,更透过临时居民的积极乐观心态来传达这种诉求。她设定的拍摄场景通常在具有极强适应性和创造性的城市楼顶上,拍摄者与被摄对象相互了解且彼此信任。在那里,开罗的临时居民才能构建他们的新环境,这些照片从建筑屋顶视角打开了城市不可见的另一面,向我们展示了一种新的城市主义,我们甚至应该认真考虑将楼顶临时搭建作为一种新的城市社区平台。

其次,照片中的屋顶居民孤寂与梦想共存。在萨斯进行这个项目摄影时,一些屋顶居民因为害怕被驱逐而拒绝透露他们的姓名,而另一些则羞于展现他们贫寒家庭,或者顾忌他们短暂的受奴役历史。萨斯回忆起曾经经历过的这种孤寂,“那时我到一座建筑的楼顶上的一个小双人间的房子里短暂拜访一位艺术家,里面临时放置一些设施,这就是他的家”。然而,唯一值得庆幸的是屋顶远离下面繁华嘈杂的街道,相对安静,也可以呼吸到城市中心缺乏的新鲜空气。它传递给我们一则生活真理,苦难生活是一把双刃剑,即使是世界上最悲摧的事情,也有幸福的一面。此外,萨斯的这些作品中也潜存着梦境,不只是因为夜晚灯火营造的城市诗意效果,它还能掩盖流变的结构,与建筑的稳固性形成对比,这种稳固性散布在凹凸有致的天际线中。然而,尽管它们的构成是一种权宜之计,但对这座美丽的城市来说具有永恒的意味。

最为重要的是,萨斯借助摄影“衬托出复活的人性”。萨斯从这些拍摄中发现了一个亘古不变的法则——人在面对苦难时的乐观精神,从而衬托出复活的人性。这种精神曾经在20世纪30-50年代的欧美摄影师的人像中留存过,罗伯特·卡帕与大卫·西蒙都把人类看做面对苦难时的英雄,卡蒂埃·布列松用“决定性瞬间”平衡了人的尊严和好奇心,延伸到罗伯特·杜瓦诺穷人的自尊和战后乐观主义,最后在温纳·比肖夫的《吹笛少年》中升华为“人情味”摄影最终的、理想化的版本。[1]178-197萨斯近期的摄影项目也能说明这一点,她用摄影调查开罗艺术社区及其文化环境,记录它们的私密环境,并且着力塑造演员、舞蹈家、音乐家、戏剧专业人士、制片人、作家和艺术家的个人情趣、职业画像和社会角色。伊斯兰世界具有世界性、广深性的最伟大的知识和文化交汇在萨斯的人情味摄影中,并逐步展开。

同样是开罗,与萨斯对开罗的定义——城市中心论——相反,另一位开罗女摄影家哈拉·埃克斯(Hala Elkoussy,1974-)(2)持城市边缘论;同样是聚焦开罗底层民众,与萨斯的积极乐观的人情味摄影相反,埃克斯镜头前新移民冷漠疏离,悲观无助。

埃克斯“城市边缘”(2004)记录摄影系列侧重于用镜头解码第二次工业化浪潮后开罗的现代性和现代化,那些不断改变市中心和边缘固有关系,摧毁和变革了正式与非正式(以交通便捷、生活单调、模式化现代建筑风格为主)内在平衡。在世界城市发展中,尤其在非洲,城市边缘地带与都市中心之间的关系尤为重要,城市外围的边缘地带成为人口爆发式增长地方,居民来源驳杂,且多低素质贫困人口,亟待安置。哈拉敏锐地发现这些城市问题,并用她的相机取景框设定城市边缘的视界。

埃克斯“城市边缘”专题摄影系列首先通过大量的照片搭建全景式开罗都市全貌。然后,通过并置这些城市中心与边缘的照片引发观者比较的视野,城市问题自然敞开。开罗城中高楼林立,而它周围的乡村和市郊边缘却荒凉孤寂,这种突兀的并置让这座爆炸式发展的非洲现代化大都市看起来宛如荒漠中的孤岛。开罗并非蓬勃发展,充满生机,而是患有严重的“城市病”。

其次,专题摄影中的特写和细节照片是强化主题的“刺点”,埃克斯特写那些建筑内美轮美奂的墙纸细节,它们内容粗鄙但却技巧娴熟,虚无迷幻却比现实世界更生动和丰富。埃克斯强调,这些照片不应该是单纯的偶像照,商业化风雅照,而更应是建筑内饰和都市景观之间辩证联系的意指实践。

第三,“城市边缘”专题组照中包含许多仍未完成或已被废弃的城郊建筑,埃克斯拍摄它们旨在揭露开罗在实现西方现代化和保留非洲本色之间存在的矛盾,它们一起构成开罗过度城市化和现代化的绝妙讽喻。埃克斯的未完成或已被废弃城郊建筑照片提供了一种直面事实的视角,开罗都市化进程中来自乡村的农民大量涌入城市,造成人口从1937年的130万左右激增到了现在的2000多万。新增人口导致住房短缺,但无论是政府还是新增移民均无足够的财力投入住房建设。在她的作品中,城市边缘的房屋呈现出一种挣扎的生存状态,有些是政府为弱势群体修建的房屋,其他的是居民自主修建的,因为修房资金的缺乏或中断,这些房屋大多呈现出未完工的状态。从形式上看,埃克斯的照片颠覆了19世纪欧洲摄影家对于非洲固有的视角:传统的、壮美的非洲大陆的风景主题。然而,这些被驯化的风景影像遮蔽了非洲的现代性特征,埃克斯的“城市边缘”让摄影重新“疯狂”起来,把这些特征重新彰显出来。从整体上看,她的作品扩展了“城市边缘”概念的外延,并且让非洲和中东的当代影像作品在世界舞台上更加突出。“城市边缘”作品被看作是曾经出现在欧洲和北美的艺术性和历史性的叙事,这样的作品通常能轻易地看穿他们的架构方式和地理起源。埃克斯致力于挑战这种整合的架构模式,她坚持把它们表达为一种流动的空间,它们十分复杂,涉及到私人的、社会的、观念的、美学的问题与思考。

与萨斯和埃克斯专注于开罗现代化发展进程中的问题截然不同,女性摄影家马哈·玛门(Maha Maamoun,1972-)(3)聚焦于历史传统中开罗的都市风光和游客凝视。诚然,玛门的开罗都市风光摄影成就,从一方面反映经济快速发展,新媒体发展较快的现象;另一方面,它们也是欧洲殖民者、旅游者最早关心和最密切相连的非洲大陆的一部分。特别是开罗以其独特的地理风貌和人文奇观,一直以来是人们向往的目的地,玛门的影像能为旅行者提供了一种可触及的想象图景。

埃及开罗自古希腊以来,就是一个旅游胜地,人们穿越地中海来观光大沙漠,瞻仰金字塔。在19世纪,开罗更是任何伟大旅行的一个主要站点,欧洲人前往体验异国情调和如画风光,摄影扮演始作俑者并成为旅行的重要目地:摄影这个媒介允许游客带回形象化的旅行证据或者允许坐在轮椅上的游客想象个人生活中曾有的奇遇。正如罗兰·巴特所指出的:“摄影如奇遇”,“(照片)是偶然性轻盈透明的外壳”[2]28、6。同时,借助旅游,摄影使主体客体化,即允许游客以开罗风光作为私人财产加以占有,并且为帝国时期的旅游主义者提供媒介化的东方视觉想象,作为到过地方的回忆和人生风景的一部分,玛门“开罗风光”(Cairo Scapes,2001-2003)系列即着意于此。在这组她早期的摄影作品中,捕捉的是在开罗大街上发现着装古老花饰礼服片段主题的摄影作品。在这些照片中,花饰的补缀是附属于主体的,它们曾是19世纪的民众新宠和人文景观,在高速发展的当代开罗顺延开来,通过变异这些花式图案和采用这些图案运用于全景摄影作品中,她创建了一个令人惊叹的全新开罗景象。

玛门作为开罗都市景观的摄影观察者,是一位审慎而具批判性的质疑者。尽管被认为是孤独的行者,但“开罗风光”系列中设定快节奏的流动人群,在偏长的宽屏构图和肢体及手势被暂时定格的照片中,形状溶解为花的形式(其中有一些可能显现出像桌布或床单的样子),以及模糊和抽象的街道和交通。这些图像十分感性且差别化地反映出了这个非洲伊斯兰城市中集市喧闹的不同。玛门的非旅行式影像构建了一个想象的视域——城市景观、游客凝视和自然风光积聚起来含混交织在一起。如这些图像可能表现出来的样子,有一些关于他们轻度的晦暗使背景状况发生细微的模糊和混乱。仔细观察可以推断出他们是虚构的,但笔者认为这不是问题的关键。更重要的是,它阐明被文明裹挟的温情被巧妙而敏捷地剥离,并暴露出显而易见的疏离。

玛门“国内旅游”(2005-2006)系列颠覆了原有旅游摄影的“明信片观点”,作为对古迹和都市旅游工业提供的影像回应,玛门抓取当地人友好的微笑,或一家人在海滩上尽情享乐的场景,重构游客凝视及想象力。

要理解游客凝视及其想象力,需要我们对这些照片进行深度解析,就像玛门的开罗沙滩图景中所显示的那样,旅游和旅行正在陷入近和远、熟悉和陌生、当地市民和外地游客之间困境关系的镜头。在18世纪,大旅行是拓宽旅游者眼界的良机,最终,在19世纪晚些时候,摄影为旅游提供了一种新的消费惯习——用它拍摄并拥有异域景观,开罗成为摄影与旅游结合最好的范例。旅游让旅游者幻想胜境,给他们以短暂安全感。在整个20世纪,开罗成为一个被建构的景观,展览馆镜框中的照片等待着世界各地参观者的视觉消费。开罗无非是一个“欧洲的避暑郊区”、“尼罗河上的巴黎”、“异域东方的他者”。如今,因为游客想象力的缺乏和旅游从业者贪婪成性,携带相机的游客如今是受嘲弄的最佳人选。旅游业界经常制造虚假旅游产品和形成欺诈性交易,特别是在以包办为形式的旅游时,它掺杂太多的额外收费和购物行为,也折射出现代社会中游客和当地民众之间脆弱的社会关系。

开罗的城市化进程与整个非洲大陆同步,虽然图像可能成为国家政策和社会发展助推,可以是家庭记忆的物化形式,也可以是旅游指南和工业神话之类的其它任何东西,但因为以上三位女性摄影家的目的之一是将镜头对准第三世界摄影所侵蚀的最泛滥的城市研究,开罗只是其中的个案,所以它们从一个侧面反映整个非洲大陆的城市问题。当代非洲摄影家大部分作品内容与城市纪事结合在一起,作为城市记叙和历史记录,许多摄影项目都探讨了城市生活方式,殖民时期以来的城市变迁,旅游工业和其他新兴城市问题。例如曼迪莫瑞(Boubacar Touré Mandémory)用富有侵略性和客观性的视角关注塞内加尔首都达喀尔日常生活,泰斯盖伊(Michael Tsegaye)关注埃塞俄比亚首都亚德斯亚贝巴的城市发展困境,穆瑞克(James Muriuki)拍摄肯尼亚首都内罗毕“交通问题”,唐加拉(Sada Tangara)拍摄达喀尔街头流浪儿童等等。当代非洲摄影家也对“城市正式与非正式内在关系之间的转换”、“城市中的合法生活和非法居民”、“后殖民城市的居民状况”等做了大量的分类摄影和深入研究。显然,摄影已经成为表征当代非洲都市的主要形式之一。但是摄影不可能剥夺城市的多样性和生命力,当代非洲城市故事不断发展,摄影也需要拍摄者不断更新拍摄形式和拍摄对象,未来非洲都市摄影精彩继续,困惑依然。

注释:

(1)参见网站:http://www.artfacts.net/en/artist/randa-shaath-39694/profile.html。

(2)参见网站:http://www.halaelkoussy.com/bio。

(3)参见网站:

http://universes-in-universe.org/eng./nafas/articles/2009/maha_maamoun。

参考文献:

[1](英)伊安·杰夫里.摄影简史[M].晓征,筱果,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2002.

[2](法)罗兰·巴特.明室[M].赵克非,译.北京:文化艺术出版社,2003.

基金项目:本文系2012年度教育部人文社会科学规划青年基金项目“基于全球化视角的非洲摄影文化研究”成果之一(项目代码:12YJC760008);浙江省哲学社会科学规划重点课题“非洲影像文化研究”阶段性成果(项目代码:08CGWH003ZB)。

作者简介:崇秀全,浙江财经大学艺术学院副教授、南京大学哲学博士、浙江大学美学博士后、英国普利茅斯大学摄影文化课程Liz Wells教授访问学者,曾任新华社陕西分社摄影记者,现主要从事非洲摄影研究。